Weblog von Beat Döbeli Honegger

Dies ist der private Weblog von Beat Döbeli Honegger

Categories

- 74 Annoyance

- 121 Biblionetz

- 7 Bildschirme

- 8 Bildungspolitik

- 8 DPM

- 11 Digital Immigrants

- 3 Elektromobil

- 14 GMLS

- 64 Gadget

- 53 Geek

- 7 GeoLocation

- 14 HandheldInSchool

- 106 Informatik

- 25 Information-Architecture (IA)

- 11 Kid

- 78 Medienbericht

- 133 Medienbildung

- 6 Modelle

- 30 OLPC

- 49 PH Solothurn

- 35 PHSZ

- 4 RechtUndInformatik

- 154 Schul-ICT

- 20 Scratch

- 7 SecondLife

- 105 Software

- 52 Tablet-PC

- 144 Veranstaltung

- 15 Video

- 61 Visualisierung

- 124 Wiki

- 19 Wissenschaft

- 6 Zeitschrift c't

Archive

- 4Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger

Wenn das Handy in der Hosentasche shoppen geht

30 September 2017

| Beat Döbeli Honegger

Man kennt die Geschichten ja: Eine Familie in den USA bekommt unerwartet von Amazon ein Puppenhaus und kiloweise Kekse zugeschickt und im Verlauf der Ermittlungen ergibt sich, dass die sechsjährige Tochter - nunja, nicht direkt bei der spracherkennenden Box Alexa von Amazon das Gelieferte bestellt hat - aber doch mit dieser faszinierenden Sprechschachtel über Puppenhäuser und Kekse gesprochen und diese das als Bestellung aufgefasst hat. Die Geschichte macht die Runde, kommt auch im lokalen Fernsehen, wo sie der Sprecher nacherzählt und sagt: "Und dann sagte das Mädchen so etwas wie: 'Alexa, bestell mir ein Puppenhaus'", worauf - man ahnt es schon - bei Amazon Tausende von Puppenhausbestellungen ausgelöst werden, weil in vielen US-Haushalten bereits Alexas neben dem laufenden Fernseher auf Bestellungen lauern (Detaillierter u.a. bei der tagesschau.de oder zum nachhören).

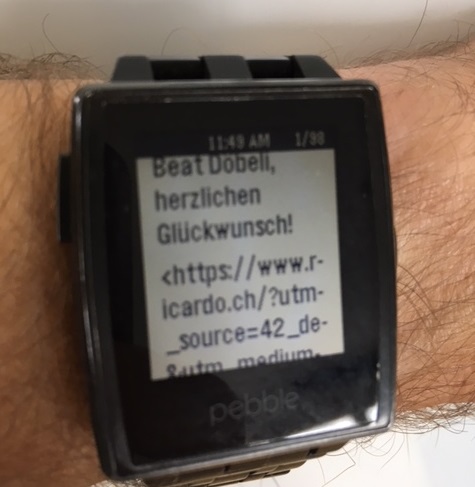

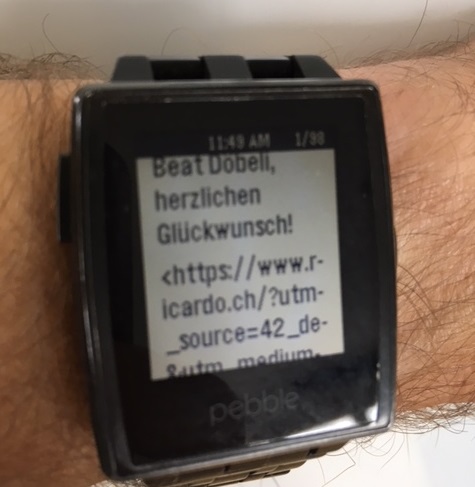

Haha, sagt man - lustige neue Technikwelt! Bis man selbst davon betroffen ist. Mitten in einer Lehrveranstaltung. Ich weiss nicht mehr weshalb genau, aber ich muss mein Smartphone nach einer Demonstration ohne es abzuschalten in die Hosentasche gesteckt haben. Einige Zeit später sehe ich auf meiner Smartwatch eine Kaufbestätigung von ricardo.ch (dem Schweizerischen ebay):

Bild nachgestellt..

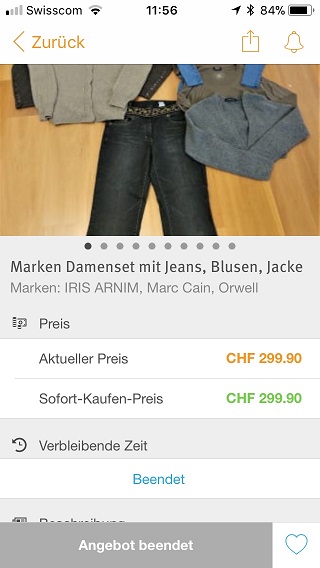

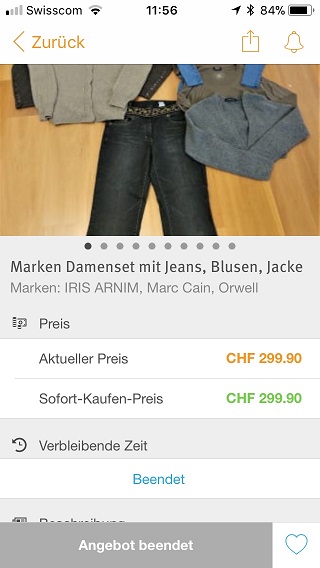

Ich bin leicht irritiert, ich habe doch gar nichts ersteigern wollen!? Da ich aber am Unterrichten bin, kann ich mich nicht gleich drum kümmern. Erst wiederum einige Zeit später - in einer selbständigen Lernphase der Studierenden - kann ich mein Handy hervornehmen um herauszufinden, was da los ist. Und - oh Schreck - mein Handy läuft, die ricardo-App ist im Vordergrund und gratuliert mir ebenfalls zum Kauf eines Artikels. Was in aller Welt habe ich denn gekauft?

Zugegeben, es war nicht einfach im Unterricht meine Überraschung zu verbergen, dass ich, bzw. eher meine Hosentasche soeben eine Kollektion Damenkleider für 299 Franken ersteigert hatte...

Ich staune immer noch über die Anzahl Zufälle, die dazu geführt haben, dass ausgerechnet die Ricardo-App gestartet wurde (war sie definitiv vorher nicht) und dass meine Hosentasche es sogar fertig bringt, einen Artikel zu ersteigern (per Sofortkauf natürlich...) .

Nein, ich brauche keine guten Ratschläge, weder technischer noch sonstiger Natur! Passt nur auf, dass euch das nicht auch passiert

P.S.: Konkret habe ich dem Verkäufer eine Umtriebsentschädigung überwiesen und hoffe auf sein Verständnis - denn brauchen kann ich die bestellte Kleiderkollektion nun wirklich nicht.

Bild nachgestellt..

Dem Computer ins Hirn geschaut

29 September 2017

| Beat Döbeli Honegger

Mit der Einführung des Modullehrplans Medien und Informatik (Biblionetz:t17600) stellt sich häufiger die Frage, was denn eigentlich Informatik sei (Biblionetz:f140). Ich habe in meinem Buch in Kapitel 6 (Biblionetz:t16006) versucht aufzuzeigen, dass verschiedene Sichtweisen von Informatik existieren (was dann Auswirkungen auf die daraus folgende Informatikdidaktik hat). Mein Buch bietet aber keinen vertieften Einblick in die Wissenschaft Informatik.

Insbesondere Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I, die das Fach "Medien und Informatik" unterrichten, aber auch interessierte Primarlehrpersonen sind derzeit oft auf der Suche nach "einem Buch, das mir die Informatik erklärt." Die verfügbaren Grundlagenbücher sind meist dick, theoretisch und trocken. Sie richten sich primär an Studierende, die Nicht Informatik studieren, aber trotzdem Bescheid wissen müssen - und viel Zeit haben. Wir haben bisher in unseren Weiterbildungsveranstaltungen folgende Bücher aufgelegt, ohne gross davon überzeugt zu sein für unsere Kursteilnehmenden:

b06220

b06401

b06397

Daneben kennen und empfehlen wir dünnere, leicht verdaulichere Bücher, die aber entweder nur einen Teilbereich der Informatik abdecken oder sehr exemplarisch Beispiele aus verschiedenen Bereichen präsentieren und damit dem Wunsch nach einer fundierten Übersicht nicht nachkommen:

b01074

b06510

b06244

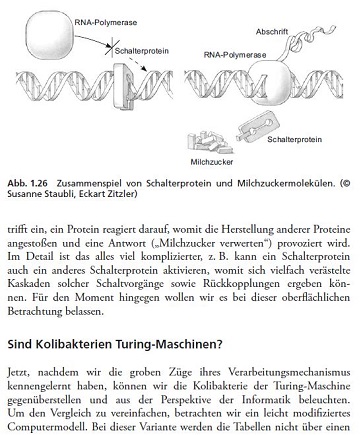

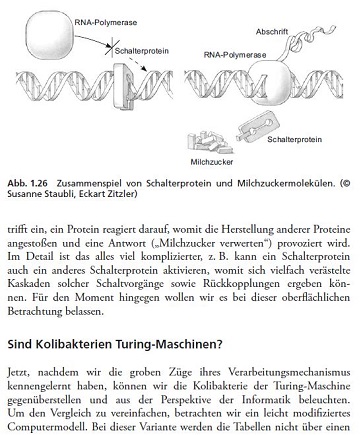

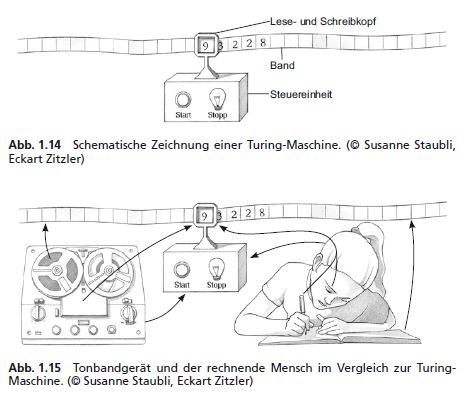

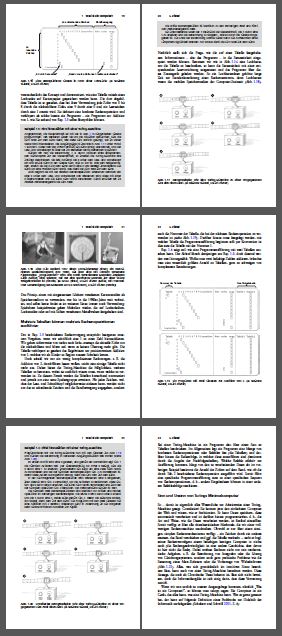

Vor wenigen Tagen (September 2017) ist nun das Buch Dem Computer ins Gehirn geschaut (Biblionetz:b6575) von Eckart Zitzler erschienen. Zitzler ist aktuell Bereichsleiter"Medien und Informatik an der PH Bern und war früher u.a. Assistenzprofessor für Systemoptimierung an der ETH Zürich. In seinem Buch versucht er die Funktionsweise eines Computers Schicht für Schicht zu erklären. Das Buch beginnt bei einzelnen Bits und geht über Prozessoren, Speicher weiter bis zu Netzwerken und Fragen künstlicher Intelligenz und den Grenzen der Berechenbarkeit. Dabei stehen immer die Konzepte im Vordergrund, kurzlebiges Produktwissen fehlt vollständig.

Zwei Aspekte machen für mich das Buch besonders spannend: Eckart Zitzler zieht in jedem Kapitel Vergleiche zur Biologie und zeigt das eben erklärte Konzept des Computers danach auch an Lebewesen auf. Damit macht er deutlich, dass Informatik eben nicht die Wissenschaft des Computers, sondern die Wissenschaft der strukturierten und automatisierten Informationsverarbeitung ist - etwas das auch bei Lebewesen alltäglich vorkommt.

Vor wenigen Tagen (September 2017) ist nun das Buch Dem Computer ins Gehirn geschaut (Biblionetz:b6575) von Eckart Zitzler erschienen. Zitzler ist aktuell Bereichsleiter"Medien und Informatik an der PH Bern und war früher u.a. Assistenzprofessor für Systemoptimierung an der ETH Zürich. In seinem Buch versucht er die Funktionsweise eines Computers Schicht für Schicht zu erklären. Das Buch beginnt bei einzelnen Bits und geht über Prozessoren, Speicher weiter bis zu Netzwerken und Fragen künstlicher Intelligenz und den Grenzen der Berechenbarkeit. Dabei stehen immer die Konzepte im Vordergrund, kurzlebiges Produktwissen fehlt vollständig.

Zwei Aspekte machen für mich das Buch besonders spannend: Eckart Zitzler zieht in jedem Kapitel Vergleiche zur Biologie und zeigt das eben erklärte Konzept des Computers danach auch an Lebewesen auf. Damit macht er deutlich, dass Informatik eben nicht die Wissenschaft des Computers, sondern die Wissenschaft der strukturierten und automatisierten Informationsverarbeitung ist - etwas das auch bei Lebewesen alltäglich vorkommt.

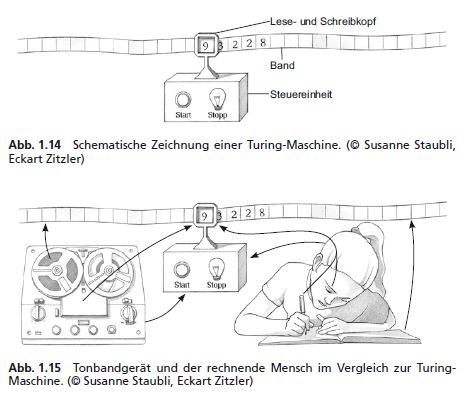

Das zweite, was mir am Buch besonders gefällt, sind die zahlreichen und sorgfältig gezeichneten Illustrationen, die alle unter einer CC-BY-NC-Lizenz auf der Zitzlers Website zum Download zur Verfügung stehen. Ich vermute, dass schon bald einige dieser Grafiken in meinen Lehrveranstaltungspräsentationen auftauchen werden  So anregend und verständlich das Buch in jedem Kapitel auch beginnt - in meiner Wahrnehmung übertreibt es Zitzler regelmässig mit dem Detaillierungsgrad seiner Ausführungen. Während man als interessierter Laie sich in Kapitel 1 beispielsweise durchaus noch für das Konzept einer Turing-Maschine interessieren könnte (und dieses Konzept als Informatiklehrperson auch kennen sollte!)...

So anregend und verständlich das Buch in jedem Kapitel auch beginnt - in meiner Wahrnehmung übertreibt es Zitzler regelmässig mit dem Detaillierungsgrad seiner Ausführungen. Während man als interessierter Laie sich in Kapitel 1 beispielsweise durchaus noch für das Konzept einer Turing-Maschine interessieren könnte (und dieses Konzept als Informatiklehrperson auch kennen sollte!)...

… möchten vermutlich die wenigsten danach über 5-6 Seiten die Details der Addition mittels Turing-Maschine und Lochkarten nachvollziehen können.

Hier besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass einige Leserinnen und Leser das Buch vorzeitig zur Seite legen und der scheinbar trockenen Informatik wieder den Rücken zukehren. Es wäre für die Verbreitung dieses Buches hilfreich gewesen, wenn es nicht 450 Seiten sondern 300 Seiten lang geworden wäre.

Mein Rat an diejenigen, denen ich dieses Buch zur Lektüre empfehle: Habt den Mut, bei langfädigen Abschnitten weiterzublättern und in ein neues Kapitel einzusteigen - es lohnt sich!

Biblionetz:b06220

Biblionetz:b06401

Biblionetz:b06397

Biblionetz:b01047

Biblionetz:b06510

Biblionetz:b06244

Vor wenigen Tagen (September 2017) ist nun das Buch Dem Computer ins Gehirn geschaut (Biblionetz:b6575) von Eckart Zitzler erschienen. Zitzler ist aktuell Bereichsleiter"Medien und Informatik an der PH Bern und war früher u.a. Assistenzprofessor für Systemoptimierung an der ETH Zürich. In seinem Buch versucht er die Funktionsweise eines Computers Schicht für Schicht zu erklären. Das Buch beginnt bei einzelnen Bits und geht über Prozessoren, Speicher weiter bis zu Netzwerken und Fragen künstlicher Intelligenz und den Grenzen der Berechenbarkeit. Dabei stehen immer die Konzepte im Vordergrund, kurzlebiges Produktwissen fehlt vollständig.

Zwei Aspekte machen für mich das Buch besonders spannend: Eckart Zitzler zieht in jedem Kapitel Vergleiche zur Biologie und zeigt das eben erklärte Konzept des Computers danach auch an Lebewesen auf. Damit macht er deutlich, dass Informatik eben nicht die Wissenschaft des Computers, sondern die Wissenschaft der strukturierten und automatisierten Informationsverarbeitung ist - etwas das auch bei Lebewesen alltäglich vorkommt.

Vor wenigen Tagen (September 2017) ist nun das Buch Dem Computer ins Gehirn geschaut (Biblionetz:b6575) von Eckart Zitzler erschienen. Zitzler ist aktuell Bereichsleiter"Medien und Informatik an der PH Bern und war früher u.a. Assistenzprofessor für Systemoptimierung an der ETH Zürich. In seinem Buch versucht er die Funktionsweise eines Computers Schicht für Schicht zu erklären. Das Buch beginnt bei einzelnen Bits und geht über Prozessoren, Speicher weiter bis zu Netzwerken und Fragen künstlicher Intelligenz und den Grenzen der Berechenbarkeit. Dabei stehen immer die Konzepte im Vordergrund, kurzlebiges Produktwissen fehlt vollständig.

Zwei Aspekte machen für mich das Buch besonders spannend: Eckart Zitzler zieht in jedem Kapitel Vergleiche zur Biologie und zeigt das eben erklärte Konzept des Computers danach auch an Lebewesen auf. Damit macht er deutlich, dass Informatik eben nicht die Wissenschaft des Computers, sondern die Wissenschaft der strukturierten und automatisierten Informationsverarbeitung ist - etwas das auch bei Lebewesen alltäglich vorkommt.

Vorsicht: iOS 11 verweigert alte 32bit-Apps

17 September 2017

| Beat Döbeli Honegger

Ab Dienstag (19.09.2017) ist die Version 11 des Betriebssystems iOS für iPhones und iPads verfügbar. Doch Vorsicht: Neben nützlichen Neuerungen droht auch Ungemach: Unter iOS 11 werden sich alte, 32bit-Apps nicht mehr starten lassen. Apple unterstützt nur noch 64bit-Apps.

Ist iOs 11 erst einmal installiert, so ist es für diese Erkenntnis bereits zu spät: Die Apps werden nicht mehr funktionieren. Aus diesem Grund empiehlt es sich sehr, vor dem Update auf iOS 11 in den Einstellungen unter Allgemein - Info - Apps nachzuschauen, welche Apps von einem Update betroffen sein werden:

Ich muss damit leben lernen: RSS (Biblionetz:w1650) hat sich (bis jetzt) nicht durchsetzen können. (Sollte jetzt jemand fragen, was RSS sei, dann wäre dies eine Bestätigung dieser Hypothese...).

Ich habe darum beschlossen, meinen RSS-Feed auf Twitter und Facebook weiterzuleiten. Unter

sind ab sofort alle Neuaufnahmen ins Biblionetz ebenfalls abrufbar. Ich mache dies mit IFTTT automatisiert.

Meine Vorträge gibt es bis auf weiteres nur als Webseite (https://beat.doebe.li/talks) und als RSS (https://beat.doebe.li/talks/rss.xml)

Mapillary - Street-View-Sequenzen selbst erstellen

09 September 2017

| Beat Döbeli Honegger

Diese Sommerferien spiele ich etwas mit dem Streetview-Dienst Mapillary rum: Damit lassen sich mit dem Smartphone selbst Streetview-Bilder erstellen und unter einer CC-Lizenz veröffentlichen:

Hängebrücke bei Sigriswil

Das Smartphone macht in regelmässigen Zeit- oder Wegabständen ein Bild und speichert dies mit GPS-Koordinaten und Blickrichtung ab. Wieder an einem WLAN, lassen sich die Bilder (nach einer manuellen Prüfung) auf den Mapillary-Server hochladen, wo automatisiert Nummernschilder und Gesichter unkenntlich gemacht und Verkehrsschilder erkannt werden. Danach stehen die Bilder kostenlos auf dem Server zur Verfügung (es sind jedoch auch private Aufnahmen möglich).

In diesen Ferien mit mehr oder weniger Erfolg zu Fuss, auf dem Fahrrad, auf dem Trotinett und im Bus verwendet.

Macht grad Spass. Analytische Überlegungen dazu vielleicht nach den Ferien...

Hängebrücke bei Sigriswil

Update September 2017

Der Spass hält grad an. Hier erste 360°-Streetview-Bilder mit dem Twike:Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 21 Dec 2025 - 19:42.