TOP

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

eLearning in der Schweiz ist toll

25 July 2008

| Beat Döbeli Honegger

Der Ausschuss des deutschen Bundestags für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat im Juni 2008 einen Bericht zu eLearning an deutschen Schulen  veröffentlicht (Biblionetz:b03420). Der Bericht zeigt ein insgesamt ein düsteres Bild der ICT-Nutzung in Deutschlands Schulen. Der Einsatz neuer Medien sei im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich, die Lehrerschaft überdurchschnittlich kritisch eingestellt.

Verglichen wird die Situation in Deutschland mit derjenigen in Finnland, England und der Schweiz. Ich bin an der Zusammenfassung der Schweizer Situation hängen geblieben:

veröffentlicht (Biblionetz:b03420). Der Bericht zeigt ein insgesamt ein düsteres Bild der ICT-Nutzung in Deutschlands Schulen. Der Einsatz neuer Medien sei im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich, die Lehrerschaft überdurchschnittlich kritisch eingestellt.

Verglichen wird die Situation in Deutschland mit derjenigen in Finnland, England und der Schweiz. Ich bin an der Zusammenfassung der Schweizer Situation hängen geblieben:

Nun gut, es gibt gewisse Bereiche, wo die Schweizer wirklich spitze sind (und sich gewisse Vorurteile bestätigen lassen): Praktisch kein anderes Land gibt pro Kopf so viel aus für ICT wie die Schweiz. Nur schlägt sich dieser Spitzenplatz bei den Investitionen leider nicht in einen Spitzenplatz bei der Nutzung um...

Da mich interessiert hat, wieso der Bericht zu einem solch positiven Bild der ICT-Nutzung in Schweizer Schulen gekommen ist, habe ich sofort das entsprechende Kapitel studiert. Danach wurde mir einiges klarer. Vermutlich haben die Autor/innen des Kapitels ihr Wissen ausschliesslich aus (politisch gefärbten) Dokumenten und mit niemandem aus der Schweiz gesprochen. Sicher aber haben sie das Kapitel niemandem aus der Schweizer ICT-Bildungsszene vorgängig zum Gegenlesen gegeben. Im Bericht des Bundestages stimmen einige offensichtliche Fakten zur Situation in der Schweiz nicht. So wird beispielsweise die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) folgendermassen definiert:

zeigt:

zeigt:

Hallo Beat Vielen Dank für deine kritische Einschätzung des Berichts auf die Schweiz. Ich hatte mich beim Lesen (mit Fokus auf meine Arbeit) vor allem auf den deutschen Teil beschränkt. Mir kam es bezogen auf die Schweiz auch sehr positiv vor, aber mir fehlte natürlich das gesamte Hintergrund-KnowHow, das du eingebracht hast. Die Kapitel für Deutschland versuche ich gerade zu "verifizieren", indem ich mir die Hintergrundberichte dazu anschaue. Aber das braucht mal wieder Zeit. Allerdings sind die meisten Veröffentlichungen für den deutschen Raum sehr ähnlich. Das andere Problem bei diesen Berichten ist, dass es meist die einzigen Dokumente sind, die Anerkennung in der Bildungspolitik finden. Sie vertieft mit diesem Thema (auch empirisch) auseinander zu setzen, findet kaum statt - und wird von vielen Seiten erschwert, wie ich gerade am eigenen Leib erfahre. So berufen sich dann viele auf Berichte, die schneller und einfacher zugänglich sind. -- Main.MandySchiefner - 23 Jul 2008

Schon noch interessant. Zeigt doch einmal mehr, dass es an empirischen Daten dazu fehlt, wie die teure IT-Infrastruktur im Unterricht tatsächlich genutzt wird - bislang sind mir nur anekdotische Berichte zu Ohren gekommen, die eine grosse Bandbreite abdecken. Grundsätzlich scheint es mir aber doch eher so zu sein, dass e-Learning (sowohl "gutes" wie "schlechtes") an den Schulen nur geringe Bedeutung geniesst und die Schüler/innen in der Regel unter "Computer-Einsatz" für die Schule das Generieren von Wordvorlagen und PowerPoint-Präsentationen im "Informatik"-Unterricht verstehen, oder das Befolgen der Lehreraufforderung "Recherchiert das mal im Internet". Ich hoffte, ich läge mit dieser Einschätzung total daneben. lg --Main.JanHodel - 25 Jul 2008

veröffentlicht (Biblionetz:b03420). Der Bericht zeigt ein insgesamt ein düsteres Bild der ICT-Nutzung in Deutschlands Schulen. Der Einsatz neuer Medien sei im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich, die Lehrerschaft überdurchschnittlich kritisch eingestellt.

Verglichen wird die Situation in Deutschland mit derjenigen in Finnland, England und der Schweiz. Ich bin an der Zusammenfassung der Schweizer Situation hängen geblieben:

veröffentlicht (Biblionetz:b03420). Der Bericht zeigt ein insgesamt ein düsteres Bild der ICT-Nutzung in Deutschlands Schulen. Der Einsatz neuer Medien sei im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich, die Lehrerschaft überdurchschnittlich kritisch eingestellt.

Verglichen wird die Situation in Deutschland mit derjenigen in Finnland, England und der Schweiz. Ich bin an der Zusammenfassung der Schweizer Situation hängen geblieben:

eLearning hat in der Schweiz auf breiter Ebene Einzug in

den Unterrichtsalltag gehalten. Ausschlaggebend dafür

sind vielfältige Aktivitäten und Initiativen. Die Angebote

richten sich an unterschiedliche Zielgruppen, wie z. B.

Lehrpersonen, Multiplikatoren, Schulleitungen und Schüler.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Organisationen,

die sich gezielt mit der Einführung und pädagogisch sinnvollen

Nutzung von IKT im Schulwesen beschäftigen.

Viele dieser Akteure fördern innovative Projekte in den

einzelnen Kantonen. Auch die Privatwirtschaft engagiert

sich im Bereich eLearning und unterstützt die Schulen

vielfältig, sei es durch die Bereitstellung von Technik und

Support oder mithilfe von Schulungen.

Besonderer Wert wird auf die IKT-bezogene Aus- und

Weiterbildung der Lehrkräfte und ihrer Ausbilder gelegt.

In allen Kantonen gibt es vielfältige Angebote, die teilweise

kostenfrei oder teilfinanziert sind. An den Universitäten

sind die IKT und deren Einsatzmöglichkeiten im

Unterricht obligatorischer Bestandteil der Lehrerausbildung

für alle Schulstufen. Insgesamt haben sich durch das

erweiterte Aus- und Fortbildungsangebot die IKT-Kompetenz

der Lehrkräfte sowie ihre Einstellung zum IKTEinsatz

im Unterricht deutlich verbessert. Auch die Schüler

werden durch zielgruppenspezifisch konzipierte Plattformen

beim eLearning unterstützt. Die Palette der Angebote

zu Hausaufgabenhilfe oder Lernsoftware ist groß.

Schließlich konnte die IKT-Ausstattung der Schulen in

quantitativer wie qualitativer Hinsicht in den letzten Jahren

deutlich verbessert werden.

Im Rahmen von Public Private Partnership Schule im

Netz konnten vielfältige Einzelprojekte kantonübergreifend

gefördert werden. Die Fördervoraussetzungen sollen

zwei zentralen Problemen begegnen, die die Wirksamkeit IKT-bezogener Maßnahmen einschränken: Aufgrund der Bildungshoheit der Kantone sind die einzelnen Maßnahmen oft nicht einheitlich, und gute Beispiele werden zu

selten auf andere Kantone übertragen. Ein zweites zentrales

Problem ist die Kurzfristigkeit vieler Projekte. So

werden häufig vielversprechende Maßnahmen konzipiert,

dann aber nur über einen kurzen Zeitraum durchgeführt

und anschließend eingestellt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die

Schweiz mit den bisherigen Maßnahmen im Bereich

schulisches eLearning gut positioniert hat. Die Bildungsverantwortlichen

haben erkannt, dass es in Zukunft

darum gehen muss, die Nachhaltigkeit der bisherigen

Bemühungen zu sichern, die interkantonale Zusammenarbeit

weiter zu forcieren und die Lehrkräfte bei der

Umsetzung der im Rahmen der Aus- und Fortbildung erworbenen

Kenntnisse im Unterricht weiterhin intensiv zu

unterstützen. Hier liegt dementsprechend auch der

Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit der Schweizerischen

Koordinationsstelle ICT und Bildung.

Wow! Schon lange habe ich keine derart positive Beschreibung des ICT-Einsatzes in Schweizer Schulen mehr gelesen! Da scheint ja alles wunderbar zu klappen, alle arbeiten einvernehmlich zusammen und generieren innovative Projekte gleich im Multipack. Ich muss ja wirklich im eLearning-Paradies leben und arbeiten!

Hmm, erstaunlich nur, dass ich mich bei der Beschreibung der deutschen Situation oft an Schweizer Verhältnisse erinnert fühlte:

| Zitat aus dem Bericht | Meine Bemerkung zur Schweizer Situation |

|---|---|

| "Zwar werden in Deutschland eLearning-Strategien und -Aktionspläne auch auf Bundesebene entworfen, letztlich entscheidet aber jedes Landes-Kultusministerium, inwieweit eLearning und der Erwerb von Medienkompetenz bei Lehrkräften und Schülern in die eigenen Schulgesetze, Bildungspläne, Lehrpläne etc. eingebunden und damit wegweisend für die Praxis in den jeweiligen Schulverwaltungs- bzw. Regierungsbezirken werden soll." | Das ist in der Schweiz im massiv kleineren Massstab (und mit 26 Kantonen statt 16 Bundesländern) bisher nicht anders. |

| "Ein Vergleich der Ansätze in den Bundesländern zeigt, dass sie sich inhaltlich nicht so sehr unterscheiden." | Das gleiche gilt für die Ansätze der meisten Schweizer Kantone. |

| "Kinder und Jugendliche [erwerben] ihre auf IKT bezogenen Fähigkeiten größtenteils eigenständig im außerschulischen Umfeld." | Das ist in der Schweiz nicht anders. |

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

(EDK) (www.edk.ch) setzt sich zusammen

aus dem Eidgenössischen Departement des Inneren,

dem Staatssekretariat für Bildung und Forschung, dem

Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement und dem

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie.

Das passt nicht ganz mit der Eigendefinition der EDK (http://www.edk.ch) zusammen:

In der Schweiz tragen die Kantone die Hauptverantwortung für Bildung und Kultur. Sie koordinieren ihre Arbeit auf nationaler Ebene. Dafür bilden die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren eine politische Behörde: die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Die EDK würde sich wohl auch bedanken, wenn ihre Aufgaben tatsächlich die folgenden wären:

Aufgaben

der Konferenz sind die Verankerung der IKT in den

Lehrplänen, die Koordination zwischen den verschiedenen

Schulstufen, die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte

sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen

(z. B. Verträge mit Software-Herstellern, Finanzierung

des Internetzugangs).

(Die Finanzierung des Internetzugangs wird seit 2001 durch die Telecom-Firma Swisscom übernommen, die den Schulen einen kostenlosen Breitbandinternetzugang bietet).

Auch beim Gründungsjahr der Schweizerischen Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB) liegt der Bericht mit 2005 mehr als ein Jahrzehnt neben der Angabe, die auf http://www.sfib.ch zu finden ist:

Die SFIB wurde 1989 als gemeinsame Institution von Bund (BBT) und Kantonen eingerichtet; seit 2006 tragen vor allem die Kantone (EDK) die Kosten der Fachstelle.

Weiter im Text:

Auch

die Kantone selbst bieten Fortbildungen an. Auf Initiative

des Vereins Schule und Weiterbildung Schweiz nehmen

jeden Sommer mehr als 3'000 Lehrkräfte an entsprechenden

Kursen teil.

swch bietet zwar tatsächlich jährlich ca. 200 Kurse für etwa 3000 Teilnehmende an. Dabei geht es aber nicht spezifisch um ICT, wie das Zitat aus der aktuellen Pressemitteilung von swch  zeigt:

zeigt:

Das Spektrum der Kurse ist sehr breit und geht von der Weiterbildung für Schulleitende, etwa mit dem Schwerpunktthema

Personalgespräche führen, über Streitschlichter-Programme, Sprach- und Theaterkursen bis hin zu Vertiefungsangeboten

im Bereich technisches Gestalten, etwa einem Schwachstrom und Magnetismus Kurs.

Besonders hervorzuheben ist der Gospeltrain, einem Chorkurs unter der Leitung von Martin Loeffel, mit drei- und vierstimmigen Gospelmaterial. Kostproben werden am 17. Juli 2008 in der Franziskanerkirche geboten.

Tja, und was mache ich nun mit diesem Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des deutschen Bundestages? Im Kapitel Schweiz hat die Recherche bzw. das Gegenlesen offensicht versagt. Kann ich nun den restlichen Kapiteln noch vertrauen?

Warum ich das blogge: Einmal mehr haue ich eine fremde Publikation in die Pfanne (statt eigene Publikationen fertig zu stellen). Muss das sein? Ich finde ja, denn der Bericht wird zitiert und für die öffentliche, politische Diskussion verwendet. Da scheint es mir relevant, auch Qualitätsprobleme solcher Berichte aufzuzeigen.

Hallo Beat Vielen Dank für deine kritische Einschätzung des Berichts auf die Schweiz. Ich hatte mich beim Lesen (mit Fokus auf meine Arbeit) vor allem auf den deutschen Teil beschränkt. Mir kam es bezogen auf die Schweiz auch sehr positiv vor, aber mir fehlte natürlich das gesamte Hintergrund-KnowHow, das du eingebracht hast. Die Kapitel für Deutschland versuche ich gerade zu "verifizieren", indem ich mir die Hintergrundberichte dazu anschaue. Aber das braucht mal wieder Zeit. Allerdings sind die meisten Veröffentlichungen für den deutschen Raum sehr ähnlich. Das andere Problem bei diesen Berichten ist, dass es meist die einzigen Dokumente sind, die Anerkennung in der Bildungspolitik finden. Sie vertieft mit diesem Thema (auch empirisch) auseinander zu setzen, findet kaum statt - und wird von vielen Seiten erschwert, wie ich gerade am eigenen Leib erfahre. So berufen sich dann viele auf Berichte, die schneller und einfacher zugänglich sind. -- Main.MandySchiefner - 23 Jul 2008

Schon noch interessant. Zeigt doch einmal mehr, dass es an empirischen Daten dazu fehlt, wie die teure IT-Infrastruktur im Unterricht tatsächlich genutzt wird - bislang sind mir nur anekdotische Berichte zu Ohren gekommen, die eine grosse Bandbreite abdecken. Grundsätzlich scheint es mir aber doch eher so zu sein, dass e-Learning (sowohl "gutes" wie "schlechtes") an den Schulen nur geringe Bedeutung geniesst und die Schüler/innen in der Regel unter "Computer-Einsatz" für die Schule das Generieren von Wordvorlagen und PowerPoint-Präsentationen im "Informatik"-Unterricht verstehen, oder das Befolgen der Lehreraufforderung "Recherchiert das mal im Internet". Ich hoffte, ich läge mit dieser Einschätzung total daneben. lg --Main.JanHodel - 25 Jul 2008

Da ich bei der Arbeit wegen meines 4-jährigen Tablet PCs bereits schief angeschaut werde ("Und Du willst Experte für neue Medien sein??"), muss ich mich wohl für ein aktuelleres Modell umsehen. Der erstmals im September 2007 ausgelieferte HP 2710p ist eigentlich mein derzeitiger Favorit. Aber eigentlich - so meinte ich vergangene Woche beim Mittagessen - wäre ja ein Nachfolgemodell noch ganz nett, damit sich das Warten auch gelohnt hat.

Tja, meine Rechnung könnte aufgehen: Dieser Tage sind erste Bilder und technische Daten des Nachfolgers 2730p aufgetaucht (und bei der Originalquelle wieder verschwunden).

Die Rede ist derzeit von

- 12.1-inch WXGA Bildschirm

- 1.86GHz Core 2 Duo L9400 CPU,

- 2GByte RAM

- 120GB HD

- GMA 4500MHD integrated graphics chipset

- Windows Vista

- Keine Tablet-Tasten für Scrollen u.ä. (im Gegensatz zu meinem aktuellen Modell TC1100)

- Kein DVI-Videoausgang für den digitalen Anschluss des externen Bildschirms (da meine aktuelle Dockingstation den 24-Zoll-Screen zum Flackern bringt, ist das für mich relevant).

Dieser Tage erscheint die Ausgabe 151/152 der Zeitschrift Log In mit dem Schwerpunktthema "Web 2.0 in der Schule" (Biblionetz:b03418). Wikis in der Schule (Biblionetz:w01331) werden dabei in verschiedenen lesenswerten Artikeln thematisiert, so z.B. in

Dieser Tage erscheint die Ausgabe 151/152 der Zeitschrift Log In mit dem Schwerpunktthema "Web 2.0 in der Schule" (Biblionetz:b03418). Wikis in der Schule (Biblionetz:w01331) werden dabei in verschiedenen lesenswerten Artikeln thematisiert, so z.B. in - Gemeinsam sind wir stark! (Biblionetz:t08540) von Christian Kohls und Simone Haug oder in

- Wikis im Deutschunterricht und anderswo (Biblionetz:t08545) von Uwe Klemm.

Ich habe heute Frankfurts Bibliotheken genau danach unsicher gemacht, bis man mich aufgeklärt hat, dass ich einer "Vorankündigung" auf der Homepage des Verlags aufgesessen bin

Typen von E-Learning

20 July 2008

| Beat Döbeli Honegger

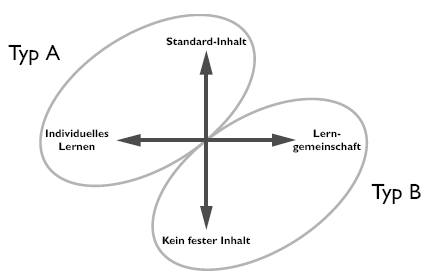

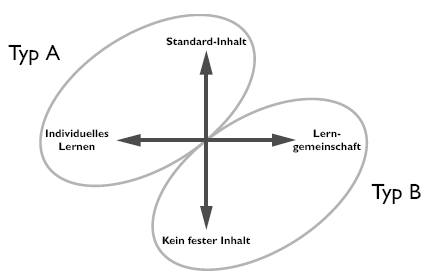

Rolf Schulmeister (Biblionetz:p00317) sagt im Kapitel Kriterien didaktischer Qualität im E-Learning zur Sicherung der Akzeptanz und Nachhaltigkeit (Biblionetz:t04808) als Erstes in etwa:

Es lässt sich nichts Allgemeines über E-Learning sagen.

Danach baut er Differenzierungskriterien von E-Learning-Angeboten auf. Besonders interessant ist dabei folgende Unterscheidung:

Zunächst sind zwei grundsätzlich verschiedene Typen von E-Learning zu unterscheiden, die so gut wie nichts miteinander zu tun haben, zwischen denen sich aber graduelle Übergänge und Mischformen finden lassen:

Es gibt E-Learning-Umgebungen, deren wesentliches Merkmal in einem umfangreichen Angebot von Standard-Lerninhalten besteht, während es E-Learning-Seminare gibt, die anfangs völlig ohne Inhalte starten. Ferner gibt es E-Learning-Umgebungen, deren Hauptzweck das Selbstlernen ist, während einige Online-Seminare überwiegend der Kommunikation und dem Diskurs gewidmet sind.

Die Unterschiede sind gravierend: Während der Studierende im E-Learning-Typ A sich vorwiegend mit vorgefertigten Lernobjekten auseinandersetzt, erarbeitet der Studierende im E-Learning-Typ B Wissen gemeinsam mit anderen. Entsprechend variieren die Konsequenzen für die Qualität der beiden Typen. Während im Typ A die Qualität des Lernens überwiegend von der Interaktivität der Lernobjekte abhängt, beruht die Qualität der Lernprozesse im Typ B sehr auf der Qualität der Moderation.

*

*

* Das Bild stammt von Biblionetz:b02507 .

Das erinnert mich an den Ausdruck stuff and stir, der im Zusammenhang mit E-Learning von Allison Rossett zu stammen scheint (Februar 2003):

*

*

A useful distinction is made by a leading US commentator, Professor Allison Rossett of San Diego University. She distinguishes between the 'stuff' and the 'stir' of e-learning. By 'stuff' she means the reusable web-based learning objects which are deployed on corporate intranets an example would be a module which is downloaded by the user in order to learn to use Microsoft Excel. The 'stir' refers to the collaborative tools of e-learning, such as online discussions and virtual classrooms.

Source

-- Main.BeatDoebeli - 19 Dec 2005

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 02:09.