TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

So, nun ist das Thema Bring your own Device im Bildungswesen (BYOD) (Biblionetz:w02286) auf der Frontseite angekommen.

In einem Interview (Biblionetz:t15505, bisher nicht online verfügbar) mit der Sonntagszeitung zum Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172) spricht der Präsident des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LCH), Beat W. Zemp (Biblionetz:p01625) von persönlichen Geräten, mit denen die Schülerinnen und Schüler bald in die Schule kommen werden:

,

Die Schüler brauchen alle eigene Laptops oder Tablets für die Schule?

Ja, die meisten haben die Geräte ja schon heute zu Hause. Für die andern wird die Schule Geräte zur Verfügung stellen. Das Internet ist heute omnipräsent. Unterrichtsmaterialien können von der Lehrperson im Internet bereitgestellt und dann direkt heruntergeladen werden.

Welch ein glücklicher Zufall, dass an der Projektschule Goldau nach den Sommerferien das BYOD-Projekt Brings mIT! startet Ja, die meisten haben die Geräte ja schon heute zu Hause. Für die andern wird die Schule Geräte zur Verfügung stellen. Das Internet ist heute omnipräsent. Unterrichtsmaterialien können von der Lehrperson im Internet bereitgestellt und dann direkt heruntergeladen werden.

Beginnend mit dem Schuljahr 2013/2014 sollen alle Kinder von fünf 5./6. Klassen der Gemeindeschulen Arth-Goldau persönliche digitale Kleincomputer (Tablets, Handhelds, Smartphones) mit Erlaubnis der Lehrperson in die Schule mitbringen und für schulische Zwecke nutzen dürfen (Bring your own device, kurz BYOD). Für Schülerinnen und Schüler, die kein privates Gerät mitbringen, werden schuleigene Geräte zur Verfügung gestellt. Eine zusätzliche 3. Klasse soll mit identischen Geräten ausgestattet werden.

Damit nutzt das Projekt Brings mIT! die ökonomisch und ökologisch bereits verfügbaren Ressourcen, um die Kinder auf das Leben und Lernen in einer digital durchdrungenen Welt vorzubereiten. Mit diesem Projekt haben Schülerinnen und Schüler jederzeit und überall ein persönliches Gerät zur Verfügung, mit dem sie lesen, schreiben, rechnen, zeichnen, fotografieren, Musik und Töne hören und aufzeichnen sowie bei verfügbarem Funknetz in der Schule und zuhause im Internet surfen und kommunizieren, aber auch spielen können. Die Kinder sollen das Gerät innerhalb und ausserhalb der Schule als Teil ihrer persönlichen Lern- Arbeits- und Freizeitumgebung nutzen lernen und damit emanzipiert und kritisch mit der ab jetzt immer verfügbaren Informations- und Kommunikationstechnologie umgehen lernen.

Das vom Institut für Medien und Schule (IMS) der PH Schwyz initiierte und geleitete Projekt wird mit Drittmitteln und Eigenmitteln der PH Schwyz finanziert, so dass weder der Schule, den Eltern noch den Kindern zusätzliche Kosten entstehen.

mehr... oder mehr

,

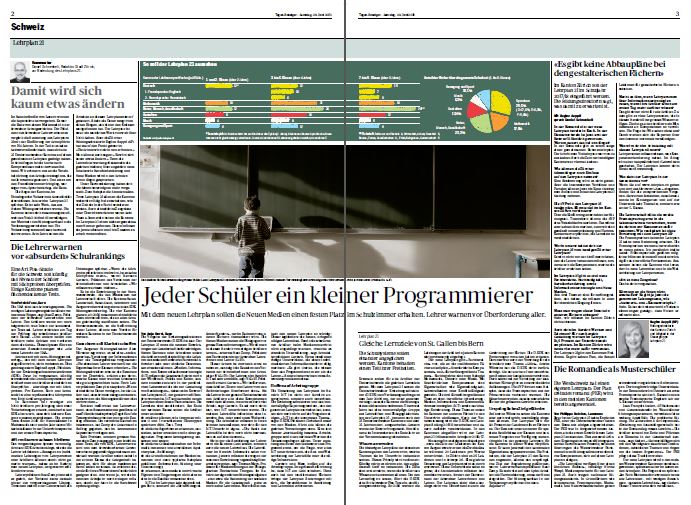

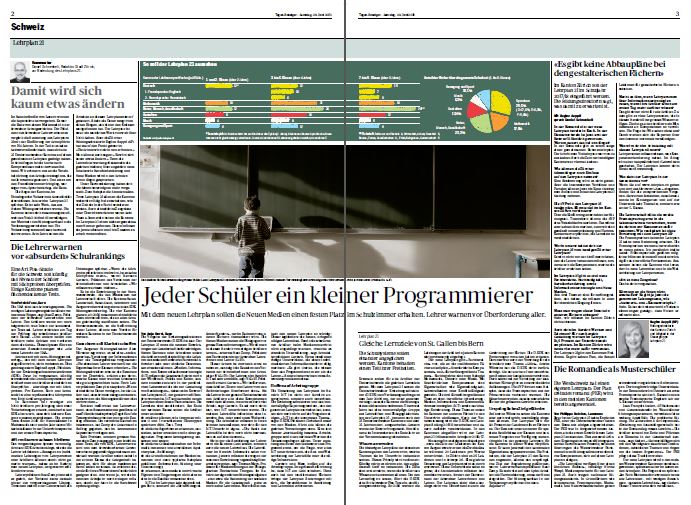

Der Tages Anzeiger stellt den überfachlichen Teillehrplan ICT und Medien (Biblionetz:t15600) ins Zentrum seiner Berichterstattung zum Beginn der öffentlichen Konsultation des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172):

Unter dem Titel Jeder Schüler ein kleiner Programmierer (Biblionetz:t15492) (leider bisher nicht online verfügbar) werden Inhalt und die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Schule beschrieben. Dabei werden auch die informatischen Kompetenzbeschreibungen erwähnt:

Lieber Beat

Hier noch der Link zum oben besprochenen Artikel: http://www.tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Jeder-Schueler-ein-kleiner-Programmierer-/story/19120269

Liebe Grüsse, Silvie -- Main.SilvieSpiess - 30 Jun 2013 Danke für den Hinweis! -- Main.BeatDoebeli - 30 Jun 2013 ,

Die Lernziele sind ambitioniert. Am Ende der sechsten Klasse sollen die Schüler unter anderem:

Ja, es hat auch Informatikkompetenzbeschreibungen im Lehrplan 21, denn Informatikkenntnisse gehören neben Anwendungskenntnissen und einem reflektierten und kritischen Umgang mit ICT (Medienbildung) im 21. Jahrhundert zur Allgemeinbildung. Nur weil Schülerinnen und Schüler Ende der sechsten Klasse

- erklären können, wie Computer mittels 0 und 1 verschiedene Datentypen speichern (Bild, Text, Ton);

- einfache Algorithmen erkennen, darstellen, selber erstellen und in einer geeigneten Programmierumgebung umsetzen und testen;

- einfache Grösseneinheiten der Informatik benennen und abschätzen (Speicherplatz, Auflösung);

- die Grundfunktionen der Medien benennen und dazu typische Beispiele aufzählen (Information, Bildung oder Unterhaltung);

- erkennen, dass mediale und virtuelle Figuren und Umgebungen nicht eins zu eins in die Realität umsetzbar sind.

Bandornamente und Parkette aus Figuren bilden, weiterführen und verändern,

Symmetrien beschreiben und beim Zeichnen nutzen

können sollten (wie im Fachlehrplan Mathematik zu lesen ist), bezeichnen wir sie trotzdem nicht als kleine Mathematiker oder als Plättchenleger. Informatische Themen sind neu und ungewohnt, darum entsteht rasch die Meinung, die verlangten Kompetenzen seien zu anspruchsvoll und speziell.

Sehr interessant ist der folgende Abschnitt des Artikels:

Der Lehrplan im Bereich ICT sei sehr ambitiös, sagt VSLCH-Präsident Bernard Gertsch. «Wir befürchten, dass Schüler, Eltern und Lehrer von den Anforderungen überfordert sind.» Bis die Lehrer in der ganzen Deutschschweiz den Schülern alle diese Kompetenzen vermitteln können, brauche es noch viel Arbeit, sagt Gertsch. Es sei noch nicht klar, wer ICT unterrichten werde. Die meisten Lehrkräfte bräuchten eine intensive Aus- oder zumindest Weiterbildung. Die Schulleiter müssten in ihren Schulen herausfinden, wer sich für den

ICT-Unterricht eigne. «Die Basis der Lehrkräfte ist sich noch nicht bewusst, was da auf sie zukommt.»

(VSLCH = Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter)

Derzeit sind die im Teillehrplan ICT und Medien beschriebenen Kompetenzen als überfachlich definiert, mit der Begründung, sie müssten in alle Fächer integriert werden. Da passt für mich die Formulierung "Es sei noch nicht klar, wer ICT unterrichten werde." irgendwie nicht. Klar, ja: Es ist eine Herausforderung, es braucht Weiterbildung! (Biblionetz:a00280) Aber diese Herausforderung stammt nicht von den Lehrplan 21-Entwicklern, sondern von der soziotechnischen Entwicklung. Die Herausforderung ist da, auch ohne Lehrplan 21.

Wenn bereits jetzt gefragt wird, wer denn das unterrichten soll, dann ist dies ein weiteres Argument für die Forderung nach einem Fach für das Thema (Biblionetz:a00436, Biblionetz:a00980). Damit ist Verbindlichkeit gegeben, damit ist ein Zeitgefäss und eine Lehrperson definiert. Ansonsten droht das Thema einfach unterzugehen, indem es nicht gelehrt wird, obwohl es verpflichtend wäre. Dass dem so ist, kann man anhand der heutigen ICT-Lehrpläne sehen, die meist verpflichtend sind, aber in der Schulrealität oft nicht umgesetzt werden.

Lieber Beat

Hier noch der Link zum oben besprochenen Artikel: http://www.tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Jeder-Schueler-ein-kleiner-Programmierer-/story/19120269

Liebe Grüsse, Silvie -- Main.SilvieSpiess - 30 Jun 2013 Danke für den Hinweis! -- Main.BeatDoebeli - 30 Jun 2013 ,

Die Frage nach den "richtigen" Geräten für den Schuleinsatz beschäftigt mich schon seit mehr als einem Jahrzehnt (siehe z.B. SchulrelevanteComputertypen). Bring Your Own Device (BYOD) (Biblionetz:w02286) und die aktuelle Tabletflut bringen eine Neauflage dieser Frage mit sich:

Abgesehen davon dass es sich allesamt um kurzfristige Aktionen handelt, bin ich ja nicht an konkreten Produktempfehlungen, sondern an Eigenschaften und Mindestwerten interessiert.

Was müsste denn so ein Tablet/Handheld/Smartphone für die Primarschule (4.-6. Klasse) mindestens können/haben, um im Unterricht effizient eingesetzt werden zu können?

Wir haben uns für eine 7. Klasse im Elternbrief für diese, absichtlich sehr offen gefasste und wenig technische Beschreibung entschieden: "Voraussetzung zur Mitarbeit der neu zusammengesetzten Klasse ist ein Computer mit Internetzugang zuhause sowie das Vorhandensein eines mobilen Geräts, mit dem Texte gelesen, geschrieben und bearbeitet werden können. Das Gerät sollte wlan-fähig und bei einem Smartphone sollte ein Touchscreen vorhanden sein." http://byodkoblenz.wordpress.com/2013/06/06/projektinformationen/ Das Projekt startet nach den Sommerferien. Die mitgebrachten Geräte werden zeigen, ob das so funktioniert... -- Main.DanielBernsen - 19 Jun 2013 Wäre es nicht sinnvoll, ein paar Funktionen zu definieren, damit der Austausch und die Kooperation möglich werden? Audio- und Videoaufnahmen und grobe Schneidemöglichkeit PDF Export Texteditor mit Gestaltungsfunktionen (Word, LibreOffice, Pages ) VGA/HDMI Ausgang - ggf. mit Adapter) Mit dem Browser sollte Etherpad Lite nutzbar sein (geht nur mit aktuellen) -- Main.FelixSchaumburg - 20 Jun 2013 mk

-- Main.KaeserM - 28 Jun 2013

mk

-- Main.KaeserM - 28 Jun 2013

- Worauf ist bei Tablets/Handhelds/Smartphones für den Schuleinsatz zu achten?

- Wie verändern sich Empfehlungen für schulische Geräte, wenn sie sich nicht mehr an Schulen und Schulbehörden, sondern an Eltern richten?

- Asus ME172V-1A056A 7-Zoll-Tablet für 99.- im Mediamarkt (Angebot im Netz nicht zu finden?)

- HP Slate7 7-Zoll-Tablet für 179.- im Interdiscount

- Samsung Galaxy Tab2 7.0 WiFi 8GB M-Tablet bei m-eletronics

- WLAN

- Rückkamera

- …?

Wir haben uns für eine 7. Klasse im Elternbrief für diese, absichtlich sehr offen gefasste und wenig technische Beschreibung entschieden: "Voraussetzung zur Mitarbeit der neu zusammengesetzten Klasse ist ein Computer mit Internetzugang zuhause sowie das Vorhandensein eines mobilen Geräts, mit dem Texte gelesen, geschrieben und bearbeitet werden können. Das Gerät sollte wlan-fähig und bei einem Smartphone sollte ein Touchscreen vorhanden sein." http://byodkoblenz.wordpress.com/2013/06/06/projektinformationen/ Das Projekt startet nach den Sommerferien. Die mitgebrachten Geräte werden zeigen, ob das so funktioniert... -- Main.DanielBernsen - 19 Jun 2013 Wäre es nicht sinnvoll, ein paar Funktionen zu definieren, damit der Austausch und die Kooperation möglich werden? Audio- und Videoaufnahmen und grobe Schneidemöglichkeit PDF Export Texteditor mit Gestaltungsfunktionen (Word, LibreOffice, Pages ) VGA/HDMI Ausgang - ggf. mit Adapter) Mit dem Browser sollte Etherpad Lite nutzbar sein (geht nur mit aktuellen) -- Main.FelixSchaumburg - 20 Jun 2013

Erste Zwischenbilanz

Aus zahlreichen virtuellen und face-to-face-Gesprächen ziehe ich derzeit folgendes Zwischenfazit:- Keine Hardwareanforderungen angeben, sondern formulieren, was mit den Geräten gemacht werden soll.

- Wenn nötig, Programmtypen ("Textverarbeitung", "Tabellenkalkulation") oder sogar bestimmte Programme angeben, die auf den Geräten laufen müssen

- Lieber Herr Zumbrunnen,

Ja, ich kenne das Luzerner 1:1-Projekt (Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB) in der Sammlung http://www.1to1learning.ch). Für mich ist aber die Frage "Welches Gerät?" bei BYOD eine andere als bei einer schulgesteuerten 1:1-Ausstattung. Hauptmotivation für BYOD ist für mich, dass bereits heute mehr als die Hälfte der Kinder privat ein schultaugliches Gerät besitzt. Warum (ökonomisch und ökologisch gefragt) soll nun Schule oder Elternhaus nochmals ein Gerät beschaffen? Damit fallen alle homogenen Lösungen weg.

Bei der Frage nach den Softwarelizenzen gehe ich davon aus, dass Lernsoftware zunehmend webbasiert sein muss/wird und man "nur" den richtigen Zeitpunkt finden muss, um sich von alten Betriebssystemeinschränkungen zu lösen.

Die Begründung für Microsoft als Betriebssystemlieferant teile ich so nicht. Die Volksschule hat den Auftrag, Allgemeinbildung zu vermitteln und nicht Produkteschulung. Office-Programme gibt es für alle Betriebssysteme und auch das Vorwissen bezüglich Microsoft Windows ist für mich kein Grund, Windows in der Schule zu präferieren. Wir wissen nicht, wie die Betriebssystem- und Softwareherstellerlandschaft in 10 Jahren aussieht, also kann dies auch schlecht als Begründung für die Wahl eines bestimmten Herstellers dienen.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Jun 2013

Das fängt ja gut an  SRF berichtet über die Vorstellung des Entwurfs des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) :

SRF berichtet über die Vorstellung des Entwurfs des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) :

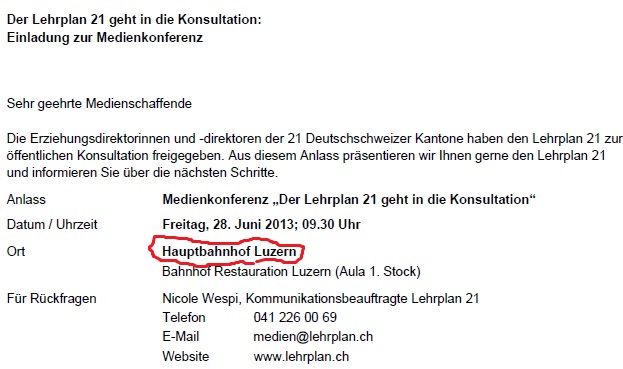

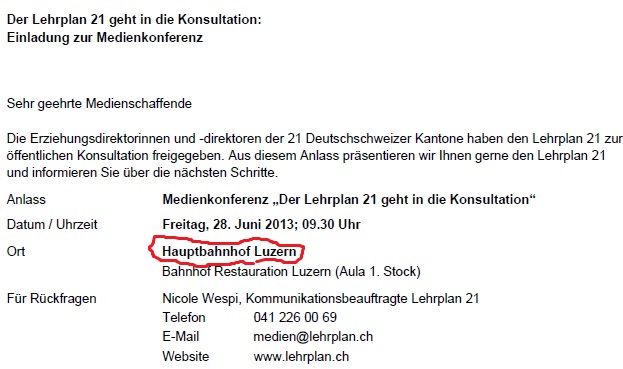

Dumm nur: Die Vorstellung im Rahmen einer Medienkonferenz fand in Luzern und nicht in Bern statt:

Es ist zu hoffen, dass die Medien inhaltlich präziser über den Lehrplanentwurf berichten werden...

An der gestrigen 30-Jahres-Feier der Schweizer Informatik Gesellschaft (SI) durfte ich einige Gedanken zum Stellenwert der Informatik in der Bildung präsentieren.

Es wäre preaching to the converted gewesen, wenn ich in meinem Referat vor lautern Informatikern die Bedeutung der informatischen Bildung und deren Fehlen in der heutigen Schule breit ausgewalzt hätte. Stattdessen habe ich angesichts der kommenden Vernehmlassung des Lehrplans 21 und anderer bildungspolitischer Debatten versucht, dem Publikum Argumente für Informatik in der Schule mitzugeben.

Aufgehängt habe ich diese Argumente an der häufig zu hörenden Metapher JavaScript ist das neue Latein! (Biblionetz:a01160)

Auf der Website www.latigrec.ch finden sich sechs Argumente, warum es sich auch heute lohnt, Latein und Griechisch zu lernen. Praktisch jedem dieser Argumente für Latein und Griechisch lässt sich ein äquivalentes Argument für Informatik zur Seite stellen:

Sowohl Latein und Griechisch als auch Informatik behaupten von sich, die Problemlösekompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern (Biblionetz:a01052). Faszinierend finde ich dabei, dass die Argumentation der Altphilologen sich praktisch 1:1 mit derjenigen der Informatik deckt, bzw. die Informatiker fast vermuten müssten, jemand habe von ihnen abgeschrieben. Beide Fachgebiete berufen sich auf divide et impera bzw. divide and conquer (Biblionetz:w00976):

Im zweiten Teil des Referats war dann die Kost für das Publikum schwieriger zu verdauen. Ich habe in einer Kürzest-tour-d'horizon die Idee des Leitmedienwechsels (Biblionetz:w02306) und meine aktuelle Leitmedienwechselreaktionsskala (Biblionetz:f00154) präsentiert. Daraus abgeleitet habe ich die Aussage, dass sich die Informatik bildungspolitisch nicht darauf versteifen dürfe, nur die Informatik zu fördern und alle durch den Leitmedienwechsel ausgelösten bildungspolitischen Fragen als aus informatischer Sicht irrelevant zu betrachten.

In einer gesamtheitlicheren Sichtweise müssen die Informatik-Grundlagen zusammen mit Anwendungskompetenzen und Medienbildung betrachtet werden, insbesondere bezüglich Lehrplan 21.

Für mich stellt Informatische Bildung (Biblionetz:w02382), bestehend aus den drei Säulen

,

Das Lernen von Alten Sprachen fördert Eigenschaften, die für andere Schulfächer, das Studium und für den späteren Beruf wichtig sein können. Die Rede ist von der Analyse eines Problems, das zum Zweck der Übersichtlichkeit in seine Bestandteile zerlegt und nach der Klärung der einzelnen Komponenten wieder zu einem Ganzen zusammengefügt wird.

Ersetze Alten Sprachen durch Informatik !

Beide Fachgebiete müssen übrigens zur Kenntnis nehmen, dass sich die postulierten Transfereffekte nur schwer oder gar nicht nachweisen lassen:

- Informatik-Grundlagen

- Anwendungskompetenzen

- Medienbildung

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 15:18.