TOP

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

Wo sind die Grenzen des Computers? (Es bewegt sich etwas II)

26 November 2016

| Beat Döbeli Honegger

Ich habe im letzten Jahrtausend mal an der ETH Zürich Informatik studiert und war danach der Meinung, in etwa einschätzen zu können, wo die Grenzen des Computers liegen. Schliesslich hatte ich mich in der Theoretischen Informatik mit dem Halteproblem (Biblionetz:w140) und der Frage P=NP? (Biblionetz:f113) und in anderen Veranstaltungen mit neuronalen Netzwerken (Biblionetz:w133) und Co. herumgeschlagen und das auch mindestens ansatzweise verstanden  Nebenbei hatte ich mich damals auch mit dem Turing-Test (Biblionetz:w1) beschäftigt und meinen eigenen Chat-Roboter (Biblionetz:w1151) betrieben, mit dem sich meine Studierenden unterhalten mussten, um zu erkennen, wie leicht man mit einem Computer Standardsituationen eines Chats meistern kann.

Doch irgendwie scheint mir das alles lange her zu sein. Das Moore'sche Gesetz (Bibblionetz:w862) hat dazu geführt, dass die Rechenleistung und die Speicherkapazitäten von Computern eben exponentiell zugenommen haben. Nun gut, jetzt können Computer das Gleiche wie früher eben schneller, was soll's?

In letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher und ich habe mir deshalb vorgenommen, die Bücher, die ich vor 15-20 Jahren erstmals gelesen hatte, wieder mal hervor zu nehmen und erneut zu studieren: Wo liegen die Grenzen dessen, was Computer können?

Zwei Ereignisse, die mich zu diesem Schritt bewegt haben: Vor vielen Jahren (Wikipedia weiss, vor wie vielen genau) hat der Computer den Weltmeister im Schach geschlagen. Die einen waren fasziniert oder erschüttert, die anderen haben glaubhaft erläutert, dass der Computer einfach schneller und somit weiter vorausplanen könne in einem logisch absolut eindeutigen und abgeschlossenen Bereich - kein Grund zur Panik also. Im Frühling 2016 hat ein Computer von Google den Weltmeister im Spiel Go 4:1 geschlagen. Auf den ersten Blick eine klare Folge des Moore'schen Gesetzes: Go ist um einiges komplexer als Schach, also hat es einfach ein paar Jahre länger gedauert, bis der Computer so leistungsfähig war, um auch in Go zu brillieren.

Was mich jedoch beunruhigt hat, war die Reaktion der Berufs-Go-Spieler:

Nebenbei hatte ich mich damals auch mit dem Turing-Test (Biblionetz:w1) beschäftigt und meinen eigenen Chat-Roboter (Biblionetz:w1151) betrieben, mit dem sich meine Studierenden unterhalten mussten, um zu erkennen, wie leicht man mit einem Computer Standardsituationen eines Chats meistern kann.

Doch irgendwie scheint mir das alles lange her zu sein. Das Moore'sche Gesetz (Bibblionetz:w862) hat dazu geführt, dass die Rechenleistung und die Speicherkapazitäten von Computern eben exponentiell zugenommen haben. Nun gut, jetzt können Computer das Gleiche wie früher eben schneller, was soll's?

In letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher und ich habe mir deshalb vorgenommen, die Bücher, die ich vor 15-20 Jahren erstmals gelesen hatte, wieder mal hervor zu nehmen und erneut zu studieren: Wo liegen die Grenzen dessen, was Computer können?

Zwei Ereignisse, die mich zu diesem Schritt bewegt haben: Vor vielen Jahren (Wikipedia weiss, vor wie vielen genau) hat der Computer den Weltmeister im Schach geschlagen. Die einen waren fasziniert oder erschüttert, die anderen haben glaubhaft erläutert, dass der Computer einfach schneller und somit weiter vorausplanen könne in einem logisch absolut eindeutigen und abgeschlossenen Bereich - kein Grund zur Panik also. Im Frühling 2016 hat ein Computer von Google den Weltmeister im Spiel Go 4:1 geschlagen. Auf den ersten Blick eine klare Folge des Moore'schen Gesetzes: Go ist um einiges komplexer als Schach, also hat es einfach ein paar Jahre länger gedauert, bis der Computer so leistungsfähig war, um auch in Go zu brillieren.

Was mich jedoch beunruhigt hat, war die Reaktion der Berufs-Go-Spieler:

Hmm, Berufs-Go-Spieler werden künftig anders spielen, weil sie durch den Computer neue Strategien kennen gelernt haben? Das klingt irgendwie nicht mehr so ganz nach dem Anti-Künstliche Intelligenz-Mantra "Der Computer kann nur das wiedergeben, was ihm programmiert worden ist." Irgendwie hat er doch etwas gespielt, was noch keinem Menschen in den Sinn gekommen ist (auch wenn es vielleicht in der Spiellogik implizit schon enthalten ist).

In eine ähnliche Richtung geht die Meldung von Google, dass ihr neues neurales Netz, das bei Google Translate eingesetzt wird, auch bei Sprachpaaren brauchbare Übersetzung liefert, die so nie trainiert worden sind: D.h. das Netzwerk wurde mit den Sprachpaaren Englisch-Japanisch und Englisch-Koreanisch trainiert und kann danach auch brauchbare Übersetzungen Koreanisch-Japanisch liefern:

Gewisse Berichte im Internet deuten das nun dahingehend, dass das neuronale Netzwerk von Google eine interne Repräsentation der sprachlichen Aussagen gefunden habe, also eine eigene interne Sprache, die bisher kein Mensch versteht. Auch da wieder: Entsteht hier etwas, das mehr ist, als was dem Computer einprogrammiert worden ist?

Klar, ich mag mich noch an Searles Metapher des Chinesischen Zimmers (Biblionetz:w42) erinnern. Etwa zur gleichen Zeit habe ich aber auch Bücher über Emergenz (Biblionetz:w505) und emergente Phänomene gelesen. Die Zeit ist reif, all diese Bücher spätestens über Weihnachten wieder einmal hervorzunehmen.

Und alle stutzten hier und da und wunderten sich über unkonventionelle und abenteuerliche Züge der KI, die aber funktionierten.

Nun ist es selbst für den Go-kundigen Amateur kaum nachzuvollziehen, wieso die Profis einen Zug als innovativ bezeichnen, ist doch praktisch jede Stellung mit mehr als 20 Steinen auf dem Go-Brett einmalig und vermutlich noch nie zuvor gespielt worden. Aber aus der einhelligen Meinung der Kommentatoren zu bestimmten Zügen kann man schließen, dass AlphaGo über seine Schöpfer hinausgewachsen ist.

Das ist vielleicht nicht ganz verwunderlich. Die neuronalen Netze, die zentraler Bestandteil von AlphaGo sind, wurden nämlich nur zu Beginn mit Millionen von Stellungen aus Partien starker menschlicher Spieler trainiert. Hier lernten sie zunächst, Menschen in ihrem Spiel zu imitieren. Dann kam aber eine Phase des Reinforcement Learning: Das neuronale Netz spielte Millionen von Partien gegen sich selbst und lernte daraus, wie man dieses Spiel noch besser spielt. Während ein werdender Profi in Asien sein halbes Leben damit verbringt, das Jahrhunderte alte Wissen und die Traditionen zu verinnerlichen, durfte AlphaGo ganz alleine lernen, ohne die Vorurteile eines Lehrers.

So sah denn Michael Redmond nach dem Zwischenstand 3:0 für den Computer das Go mitnichten dem Untergang geweiht, sondern spekulierte sogar, dass vielleicht durch die Computer eine dritte Revolution der Eröffnungstheorie bevorsteht.

Quelle: Haradl Bögeholz Jubel und Ernüchterung c't 7/2016, S. 44 (Biblionetz:t19295).

Nun ist es selbst für den Go-kundigen Amateur kaum nachzuvollziehen, wieso die Profis einen Zug als innovativ bezeichnen, ist doch praktisch jede Stellung mit mehr als 20 Steinen auf dem Go-Brett einmalig und vermutlich noch nie zuvor gespielt worden. Aber aus der einhelligen Meinung der Kommentatoren zu bestimmten Zügen kann man schließen, dass AlphaGo über seine Schöpfer hinausgewachsen ist.

Das ist vielleicht nicht ganz verwunderlich. Die neuronalen Netze, die zentraler Bestandteil von AlphaGo sind, wurden nämlich nur zu Beginn mit Millionen von Stellungen aus Partien starker menschlicher Spieler trainiert. Hier lernten sie zunächst, Menschen in ihrem Spiel zu imitieren. Dann kam aber eine Phase des Reinforcement Learning: Das neuronale Netz spielte Millionen von Partien gegen sich selbst und lernte daraus, wie man dieses Spiel noch besser spielt. Während ein werdender Profi in Asien sein halbes Leben damit verbringt, das Jahrhunderte alte Wissen und die Traditionen zu verinnerlichen, durfte AlphaGo ganz alleine lernen, ohne die Vorurteile eines Lehrers.

So sah denn Michael Redmond nach dem Zwischenstand 3:0 für den Computer das Go mitnichten dem Untergang geweiht, sondern spekulierte sogar, dass vielleicht durch die Computer eine dritte Revolution der Eröffnungstheorie bevorsteht.

- Biblionetz:b00029 Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach (1979)

- Biblionetz:b00012 Douglas Hofstadter & Daniel C. Dennett: * Einsicht ins Ich* (1981)

- Biblionetz:b00027 John R. Searle: Geist, Hirn und Wissenschaft (1984)

- Biblionetz:b01496 Marvin Minksy: The Society of Mind (1985)

- Biblionetz:b00193 Hubert L. Dreyfus & S. Dreyfus: Mind over Machine (1986)

- Biblionetz:b00015 Roger Penrose: Computerdenken (1989)

- Biblionetz:b00061 Francisco Varela, Evan Thomson & Eleanor Rosch: Der mittlere WEg der Erkenntnis (1991)

Es bewegt sich etwas

18 November 2016

| Beat Döbeli Honegger

Im letzten Blogposting habe ich behauptet EsBewegtSichNichts. Das ist eben nur die halbe Wahrheit  Es bewegt sich etwas.

Die Anzeichen sind zahlreich: Die täglichen Medienberichte zu Industrie 4.0, digitaler Transformation und was der Buzzwords noch mehr sind, die deutsche Wissenschaftsministerin Wanka, die für Deutschland 5 Milliarden Euro Infrastrukturhilfe für digitale Medien in den Schulen vorschlägt, die Tatsache, dass der Modullehrplan Medien und Informatik (Biblionetz:t17600) im Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172) eine gewisse Verbindlichkeit für digitale Themen in Deutschschweizer Schulen bringt und mindestens bereits emsige Vorbereitungsarbeiten in zahlreichen Kantonen und Pädagogischen Hochschulen ausgelöst hat (Ja: Das garantiert noch nicht, dass das Digitale auch in der Schule wirklich ankommt. Aber es beschäftigen sich unterdessen Kreise mit dem Thema, die das vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten hätten).

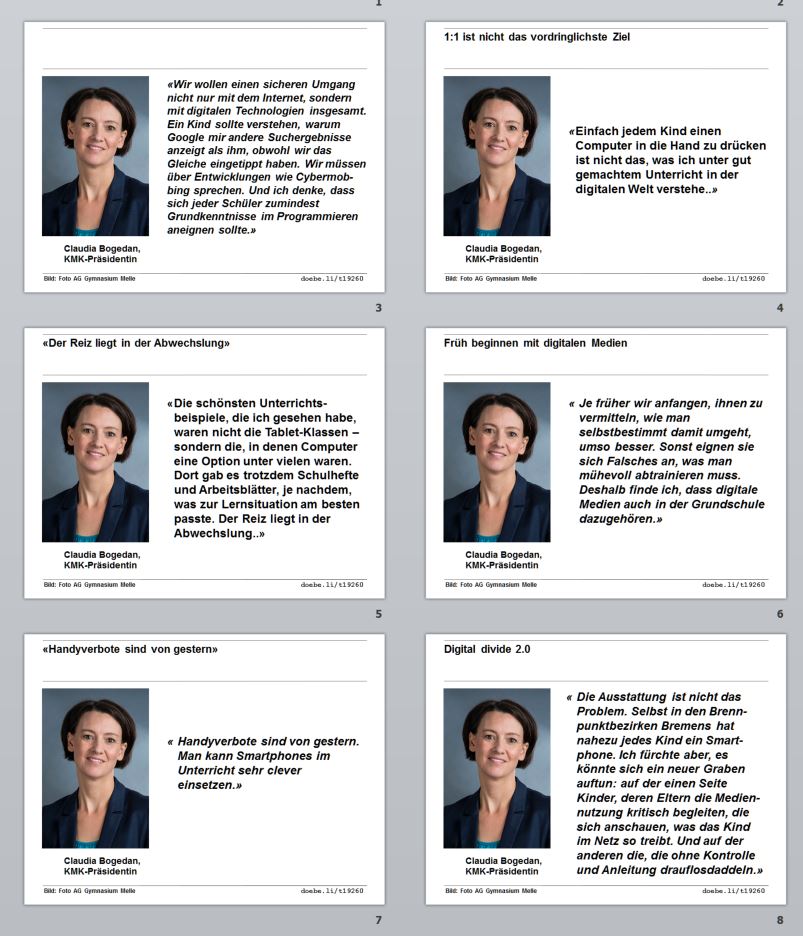

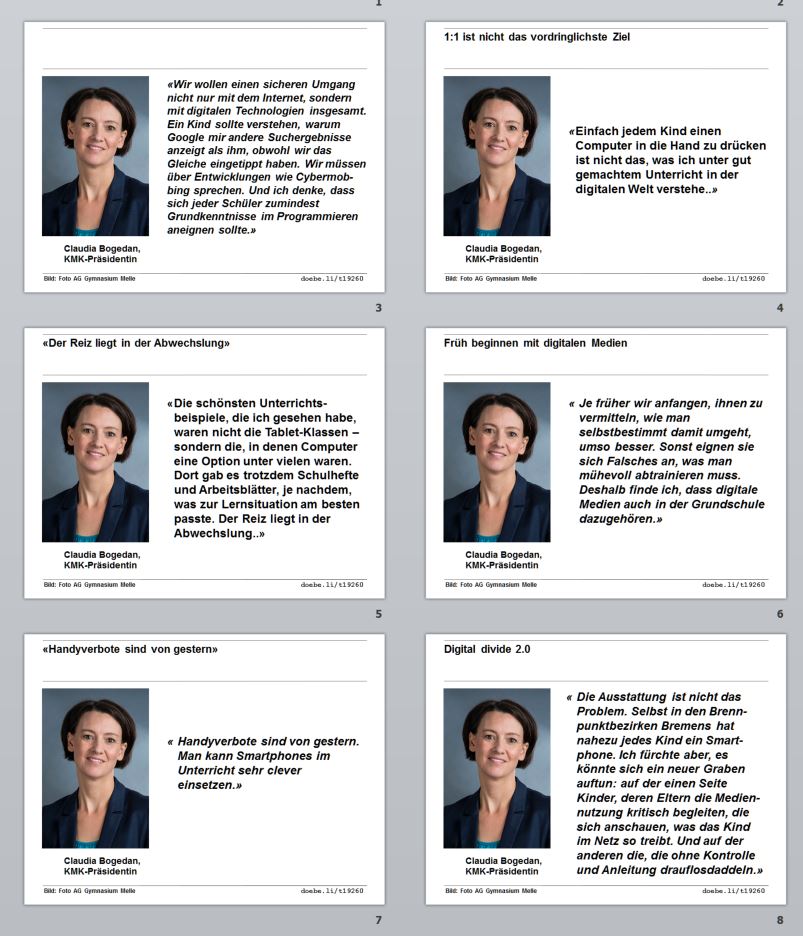

Ein Bild dafür, dass ein Tipping Point (Biblionetz:b00928) digitaler Medien in der Schule erreicht sein könnte, ist für mich das Interview mit Claudia Bogedan, der aktuellen Präsidentin der deutschen Kultusministerienkonferenz (KMK) im Spiegel 46/2016 (Biblionetz:t19260).

Es bewegt sich etwas.

Die Anzeichen sind zahlreich: Die täglichen Medienberichte zu Industrie 4.0, digitaler Transformation und was der Buzzwords noch mehr sind, die deutsche Wissenschaftsministerin Wanka, die für Deutschland 5 Milliarden Euro Infrastrukturhilfe für digitale Medien in den Schulen vorschlägt, die Tatsache, dass der Modullehrplan Medien und Informatik (Biblionetz:t17600) im Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172) eine gewisse Verbindlichkeit für digitale Themen in Deutschschweizer Schulen bringt und mindestens bereits emsige Vorbereitungsarbeiten in zahlreichen Kantonen und Pädagogischen Hochschulen ausgelöst hat (Ja: Das garantiert noch nicht, dass das Digitale auch in der Schule wirklich ankommt. Aber es beschäftigen sich unterdessen Kreise mit dem Thema, die das vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten hätten).

Ein Bild dafür, dass ein Tipping Point (Biblionetz:b00928) digitaler Medien in der Schule erreicht sein könnte, ist für mich das Interview mit Claudia Bogedan, der aktuellen Präsidentin der deutschen Kultusministerienkonferenz (KMK) im Spiegel 46/2016 (Biblionetz:t19260).

Wenn sich die Präsidentin der KMK öffentlich für die Nutzung von Smartphones in der Schule ausspricht, dann hat sich etwas geändert. Dann ist das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung des Digitalen für die Gesellschaft und die Bildung gewachsen. Klar, im Detail kann man (weiterhin) über vieles streiten. Aber die Grundstimmung hat gewechselt.

An der Projektschule Goldau haben wir von 2009 bis 2011 das iPhone-Projekt durchgeführt um genau zu zeigen, dass Handyverbote in der Schule vielleicht nicht der richtige Weg in die Informationsgesellschaft sind. Es freut mich nun zu sehen, dass diese Überzeugung unterdessen prominente Unterstützung erhalten hat.

Das Interview mit Bogedan ist lesenswert (meines Wissens bisher nicht vollständig online verfügbar). Es enthält einige deutliche Aussagen, die sich gut in Referaten oder als Grundlage von Diskussionen in der Aus- und Weiterbildung verwenden lassen. Ich habe jedenfalls meinen Foliensatz schon mal auf Vorrat erweitert:

Ich glaube ernsthaft daran, dass wir nun 30 Jahre nach der Aussage von Heinz Moser im Buch Der Computer steht vor der Schultür (Biblionetz:b01568) so weit sind, dass wir uns nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob das Digitale in die Schule kommt, sondern mit der Frage, wie dies geschehen soll.

Dass die Frage nach dem Wie? gross und schwer ist (und es dabei nicht vordringlich um Ausstattungs- und Appfragen geht), hat Lisa Rosa in einem längeren und gewichtigen Blogposting Welche "digitale Bildungsrevolution" wollen wir? (Biblionetz:t19215) dargelegt. Auch bei mir hat sich dieses Jahr ein Unwohlsein als Wanderprediger für das Digitale aufgebaut, der das Immergleiche predigt ("Aufgrund des Leitmedienwechsels muss sich die Schule mit dem Digitalen beschäftigen"). In vielen Diskussionen und mehreren Vorträgen bin ich nun auf der Suche, welche wesentlichen Fragen sich wie stellen und beantworten lassen:

Dass die Frage nach dem Wie? gross und schwer ist (und es dabei nicht vordringlich um Ausstattungs- und Appfragen geht), hat Lisa Rosa in einem längeren und gewichtigen Blogposting Welche "digitale Bildungsrevolution" wollen wir? (Biblionetz:t19215) dargelegt. Auch bei mir hat sich dieses Jahr ein Unwohlsein als Wanderprediger für das Digitale aufgebaut, der das Immergleiche predigt ("Aufgrund des Leitmedienwechsels muss sich die Schule mit dem Digitalen beschäftigen"). In vielen Diskussionen und mehreren Vorträgen bin ich nun auf der Suche, welche wesentlichen Fragen sich wie stellen und beantworten lassen:

Es bewegt sich etwas.

Auch bei mir.

Es bewegt sich etwas.

Auch bei mir.

Fast ein Déjà-vu, habe vor kurzem einen Blogpost mit ähnlichem Titel geschrieben: http://pistadler.ch/estutsichwas/ -- Main.PiStadler - 18 Nov 2016 Stimmt, habe ich auch gelesen. War mir heute jedoch beim Schreiben dieses Posts nicht mehr bewusst, dass dein Posting so nahe an meinem liegt -- Main.BeatDoebeli - 18 Nov 2016

-- Main.BeatDoebeli - 18 Nov 2016

Dass die Frage nach dem Wie? gross und schwer ist (und es dabei nicht vordringlich um Ausstattungs- und Appfragen geht), hat Lisa Rosa in einem längeren und gewichtigen Blogposting Welche "digitale Bildungsrevolution" wollen wir? (Biblionetz:t19215) dargelegt. Auch bei mir hat sich dieses Jahr ein Unwohlsein als Wanderprediger für das Digitale aufgebaut, der das Immergleiche predigt ("Aufgrund des Leitmedienwechsels muss sich die Schule mit dem Digitalen beschäftigen"). In vielen Diskussionen und mehreren Vorträgen bin ich nun auf der Suche, welche wesentlichen Fragen sich wie stellen und beantworten lassen:

Dass die Frage nach dem Wie? gross und schwer ist (und es dabei nicht vordringlich um Ausstattungs- und Appfragen geht), hat Lisa Rosa in einem längeren und gewichtigen Blogposting Welche "digitale Bildungsrevolution" wollen wir? (Biblionetz:t19215) dargelegt. Auch bei mir hat sich dieses Jahr ein Unwohlsein als Wanderprediger für das Digitale aufgebaut, der das Immergleiche predigt ("Aufgrund des Leitmedienwechsels muss sich die Schule mit dem Digitalen beschäftigen"). In vielen Diskussionen und mehreren Vorträgen bin ich nun auf der Suche, welche wesentlichen Fragen sich wie stellen und beantworten lassen:

Es bewegt sich etwas.

Auch bei mir.

Es bewegt sich etwas.

Auch bei mir.

Fast ein Déjà-vu, habe vor kurzem einen Blogpost mit ähnlichem Titel geschrieben: http://pistadler.ch/estutsichwas/ -- Main.PiStadler - 18 Nov 2016 Stimmt, habe ich auch gelesen. War mir heute jedoch beim Schreiben dieses Posts nicht mehr bewusst, dass dein Posting so nahe an meinem liegt

Es bewegt sich nichts

18 November 2016

| Beat Döbeli Honegger

Anfang dieses Jahr bin ich eingeladen worden, den Eröffnugnsvortrag an der 18. Durchführung der Tagung Unterrichten mit neuen Medien zu halten.

18. Durchführung ??

Neue Medien ??

Ich behaupte jetzt mal, dass es nicht meine Probleme mit dem Älter werden gewesen sind, die mich ausrufen liessen: Aber hallo? Seit 18 Jahren führt ihr jetzt bereits eine Tagung durch, die sich mit neuen Medien beschäftigt! Diese Tagung versucht also seit 18 Jahren, dem Publikum diese neuen Medien näher zu bringen, auf dass sie dann nicht mehr als so neu wahrgenommen werden. Seit achtzehn Jahren. Und offensichtlich scheint es ihr nicht zu gelingen, warum sonst würde die Tagung auch dieses Jahr wieder durchgeführt werden und noch immer Unterrichten mit NEUEN Medien heissen?

Sorry, aber wenn es in 18 Jahren nicht gelungen ist, den Neuigkeitscharakter dieser neuen Medien zu beseitigen, dann hat diese Tagung offensichtlich versagt. Das habe ich dem Veranstalter auch so zurückgemeldet und angekündigt, dass ich die Abschaffung der Tagung fordern würde, sollte er tatsächlich an mir als Eröffnungsreferent festhalten wollen. Das wollte er (allerdings hat er dann einen Redaktor der NEUEN Zürcher Zeitung (226 Jahre alt) vor mich gepackt  ).

So kam es, dass ich Ende Oktober 2016 an der Pädagogischen Hochschule Zürich unter dem Titel http://phzh.ch/unmöglich referiert habe.

).

So kam es, dass ich Ende Oktober 2016 an der Pädagogischen Hochschule Zürich unter dem Titel http://phzh.ch/unmöglich referiert habe.

Ich habe die Unterlagen der ersten UNM-Tagungen mitgebracht (ja, ich bin bereits älter!) und mit dem Programm der diesjährigen Tagung verglichen.

Ich habe die Unterlagen der ersten UNM-Tagungen mitgebracht (ja, ich bin bereits älter!) und mit dem Programm der diesjährigen Tagung verglichen.

Und das Erschreckende. Am Inhalt und am Format hat sich nicht viel geändert. Auch im Jahr 2000 liess man Experten wichtige Fragen in Plenumsreferaten monologisch vortragen.

Und das Erschreckende. Am Inhalt und am Format hat sich nicht viel geändert. Auch im Jahr 2000 liess man Experten wichtige Fragen in Plenumsreferaten monologisch vortragen.

Auch die Workshop-Beschreibungen vor 18 Jahren klingen ähnlich wie heute (wenn man "CD-ROM" durch "Apps" ersetzt: Der Computer wird nicht die Lehrkraft ersetzen (Biblionetz:a00283), Lebenslanges Lernen (Biblionetz:w00466)etc.:

Auch die Workshop-Beschreibungen vor 18 Jahren klingen ähnlich wie heute (wenn man "CD-ROM" durch "Apps" ersetzt: Der Computer wird nicht die Lehrkraft ersetzen (Biblionetz:a00283), Lebenslanges Lernen (Biblionetz:w00466)etc.:

Die ewig gleichen Fragen, die heute die Kommentar- und Leserbriefspalten füllen, wurden vor 18 Jahren bereits diskutiert:

Die ewig gleichen Fragen, die heute die Kommentar- und Leserbriefspalten füllen, wurden vor 18 Jahren bereits diskutiert:

(Kein Wunder erfindet man angesichts von bald 20 Jahren solcher Programme einen Blahfasel-Generator...)

Über OER (Biblionetz:w02058) hat man bereits im letzten Jahrtausend debattiert, ohne es dabei als OER zu bezeichnen:

(Kein Wunder erfindet man angesichts von bald 20 Jahren solcher Programme einen Blahfasel-Generator...)

Über OER (Biblionetz:w02058) hat man bereits im letzten Jahrtausend debattiert, ohne es dabei als OER zu bezeichnen:

Programmieren in der Schule? (Biblionetz:f00114) Ein alter Hut:

Programmieren in der Schule? (Biblionetz:f00114) Ein alter Hut:

Selbst der aktuelle Hype-Begriff Serious Games: Gab's auch damals schon:

Selbst der aktuelle Hype-Begriff Serious Games: Gab's auch damals schon:

Ich hoffe Sie verstehen jetzt, dass ich diesen Optimismus «analog digital ideal sozial» nicht mehr ertragen habe. Seit 18 Jahren das gleiche Theater! Für mich klingt das eher nach friede - freude - eierkuchen

Ich hoffe Sie verstehen jetzt, dass ich diesen Optimismus «analog digital ideal sozial» nicht mehr ertragen habe. Seit 18 Jahren das gleiche Theater! Für mich klingt das eher nach friede - freude - eierkuchen

Darum war für mich klar: Die Tagung muss abgeschafft werden.

Darum war für mich klar: Die Tagung muss abgeschafft werden.

Und wenn man es nicht schafft, die Tagung abzuschaffen: Dann bitte wenigstens den Begriff!

Und wenn man es nicht schafft, die Tagung abzuschaffen: Dann bitte wenigstens den Begriff!

Da ja die Gefahr besteht, dass die Tagung weiterhin durchgeführt werden wird: Wir sollten keine solchen Tagungen mehr besuchen. Wir besuchen schliesslich auch keine Wandtafel-Tagungen. Sowas gehört in die Fachdidaktiken. (Im Vortrag habe ich dann den Begriff digital mainstreaming (Biblionetz:w02898) eingebracht.)

Da ja die Gefahr besteht, dass die Tagung weiterhin durchgeführt werden wird: Wir sollten keine solchen Tagungen mehr besuchen. Wir besuchen schliesslich auch keine Wandtafel-Tagungen. Sowas gehört in die Fachdidaktiken. (Im Vortrag habe ich dann den Begriff digital mainstreaming (Biblionetz:w02898) eingebracht.)

Als Konsequenz sollte man darum auch aufhören, Nutzungszeiten zu messen und daraus Schlüsse zu ziehen

Als Konsequenz sollte man darum auch aufhören, Nutzungszeiten zu messen und daraus Schlüsse zu ziehen

Mein Appell hat aber erwartungsgemäss wenig gebracht. In den letzten sechs Wochen sind sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland wieder die üblichen jährlichen Studien zur schulischen und ausserschulischen ICT-Nutzung erschienen:

Mein Appell hat aber erwartungsgemäss wenig gebracht. In den letzten sechs Wochen sind sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland wieder die üblichen jährlichen Studien zur schulischen und ausserschulischen ICT-Nutzung erschienen:  Meine vorletzte Forderung im Referat betraf die Weiterbildungsmassnahmen in der Schweiz im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172). Wenn wir seit 18 Jahren propagieren, dass digitale Medien in die Schule gehören, dann sollten wir nun auch Ernst machen: Wer sich jetzt als Lehrpersone weigert, sich auf digitale Medien in der Schule einzulassen, der oder die sollte vom digitalen Besenwagen eingesammelt werden. Zehn Jahr nach Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung würde man schliesslich auch nicht akzeptieren, dass eine Lehrperson über deren Sinn- und Unsinn diskutiert und weiterhin die alte Rechtschreibung lehrt...

Meine vorletzte Forderung im Referat betraf die Weiterbildungsmassnahmen in der Schweiz im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172). Wenn wir seit 18 Jahren propagieren, dass digitale Medien in die Schule gehören, dann sollten wir nun auch Ernst machen: Wer sich jetzt als Lehrpersone weigert, sich auf digitale Medien in der Schule einzulassen, der oder die sollte vom digitalen Besenwagen eingesammelt werden. Zehn Jahr nach Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung würde man schliesslich auch nicht akzeptieren, dass eine Lehrperson über deren Sinn- und Unsinn diskutiert und weiterhin die alte Rechtschreibung lehrt...

Und weil ich ja wusste, dass alle diese Appelle wenig bringen würden, habe ich mit der Forderung abgeschlossen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sollten sich selbst nicht als Referierende an solchen ICT-Tagungen zur Verfügung stellen...

Und weil ich ja wusste, dass alle diese Appelle wenig bringen würden, habe ich mit der Forderung abgeschlossen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sollten sich selbst nicht als Referierende an solchen ICT-Tagungen zur Verfügung stellen...

Ja, diese Forderung betrifft auch mich! Also liebe VeranstalterInnen von ICT-Tagungen: Bitte ladet mich schon gar nicht mehr ein!

Ja, diese Forderung betrifft auch mich! Also liebe VeranstalterInnen von ICT-Tagungen: Bitte ladet mich schon gar nicht mehr ein!  P.S.: Zu diesem Beitrag gehört auch das Posting EsBewegtSichEtwas

P.S.: Zu diesem Beitrag gehört auch das Posting EsBewegtSichEtwas

Ich habe die Unterlagen der ersten UNM-Tagungen mitgebracht (ja, ich bin bereits älter!) und mit dem Programm der diesjährigen Tagung verglichen.

Ich habe die Unterlagen der ersten UNM-Tagungen mitgebracht (ja, ich bin bereits älter!) und mit dem Programm der diesjährigen Tagung verglichen.

Und das Erschreckende. Am Inhalt und am Format hat sich nicht viel geändert. Auch im Jahr 2000 liess man Experten wichtige Fragen in Plenumsreferaten monologisch vortragen.

Und das Erschreckende. Am Inhalt und am Format hat sich nicht viel geändert. Auch im Jahr 2000 liess man Experten wichtige Fragen in Plenumsreferaten monologisch vortragen.

Auch die Workshop-Beschreibungen vor 18 Jahren klingen ähnlich wie heute (wenn man "CD-ROM" durch "Apps" ersetzt: Der Computer wird nicht die Lehrkraft ersetzen (Biblionetz:a00283), Lebenslanges Lernen (Biblionetz:w00466)etc.:

Auch die Workshop-Beschreibungen vor 18 Jahren klingen ähnlich wie heute (wenn man "CD-ROM" durch "Apps" ersetzt: Der Computer wird nicht die Lehrkraft ersetzen (Biblionetz:a00283), Lebenslanges Lernen (Biblionetz:w00466)etc.:

Die ewig gleichen Fragen, die heute die Kommentar- und Leserbriefspalten füllen, wurden vor 18 Jahren bereits diskutiert:

Die ewig gleichen Fragen, die heute die Kommentar- und Leserbriefspalten füllen, wurden vor 18 Jahren bereits diskutiert:

(Kein Wunder erfindet man angesichts von bald 20 Jahren solcher Programme einen Blahfasel-Generator...)

Über OER (Biblionetz:w02058) hat man bereits im letzten Jahrtausend debattiert, ohne es dabei als OER zu bezeichnen:

(Kein Wunder erfindet man angesichts von bald 20 Jahren solcher Programme einen Blahfasel-Generator...)

Über OER (Biblionetz:w02058) hat man bereits im letzten Jahrtausend debattiert, ohne es dabei als OER zu bezeichnen:

Programmieren in der Schule? (Biblionetz:f00114) Ein alter Hut:

Programmieren in der Schule? (Biblionetz:f00114) Ein alter Hut:

Selbst der aktuelle Hype-Begriff Serious Games: Gab's auch damals schon:

Selbst der aktuelle Hype-Begriff Serious Games: Gab's auch damals schon:

Ich hoffe Sie verstehen jetzt, dass ich diesen Optimismus «analog digital ideal sozial» nicht mehr ertragen habe. Seit 18 Jahren das gleiche Theater! Für mich klingt das eher nach friede - freude - eierkuchen

Ich hoffe Sie verstehen jetzt, dass ich diesen Optimismus «analog digital ideal sozial» nicht mehr ertragen habe. Seit 18 Jahren das gleiche Theater! Für mich klingt das eher nach friede - freude - eierkuchen

Darum war für mich klar: Die Tagung muss abgeschafft werden.

Darum war für mich klar: Die Tagung muss abgeschafft werden.

Und wenn man es nicht schafft, die Tagung abzuschaffen: Dann bitte wenigstens den Begriff!

Und wenn man es nicht schafft, die Tagung abzuschaffen: Dann bitte wenigstens den Begriff!

Da ja die Gefahr besteht, dass die Tagung weiterhin durchgeführt werden wird: Wir sollten keine solchen Tagungen mehr besuchen. Wir besuchen schliesslich auch keine Wandtafel-Tagungen. Sowas gehört in die Fachdidaktiken. (Im Vortrag habe ich dann den Begriff digital mainstreaming (Biblionetz:w02898) eingebracht.)

Da ja die Gefahr besteht, dass die Tagung weiterhin durchgeführt werden wird: Wir sollten keine solchen Tagungen mehr besuchen. Wir besuchen schliesslich auch keine Wandtafel-Tagungen. Sowas gehört in die Fachdidaktiken. (Im Vortrag habe ich dann den Begriff digital mainstreaming (Biblionetz:w02898) eingebracht.)

Als Konsequenz sollte man darum auch aufhören, Nutzungszeiten zu messen und daraus Schlüsse zu ziehen

Als Konsequenz sollte man darum auch aufhören, Nutzungszeiten zu messen und daraus Schlüsse zu ziehen

Mein Appell hat aber erwartungsgemäss wenig gebracht. In den letzten sechs Wochen sind sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland wieder die üblichen jährlichen Studien zur schulischen und ausserschulischen ICT-Nutzung erschienen:

Mein Appell hat aber erwartungsgemäss wenig gebracht. In den letzten sechs Wochen sind sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland wieder die üblichen jährlichen Studien zur schulischen und ausserschulischen ICT-Nutzung erschienen: - Biblionetz:b06340 James-Studie 2016

- Biblionetz:b06343 Schule digital - der Länderindiaktor 2016

- Biblionetz:b06350 2016 Sonderstudie "Schule digital"

Meine vorletzte Forderung im Referat betraf die Weiterbildungsmassnahmen in der Schweiz im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172). Wenn wir seit 18 Jahren propagieren, dass digitale Medien in die Schule gehören, dann sollten wir nun auch Ernst machen: Wer sich jetzt als Lehrpersone weigert, sich auf digitale Medien in der Schule einzulassen, der oder die sollte vom digitalen Besenwagen eingesammelt werden. Zehn Jahr nach Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung würde man schliesslich auch nicht akzeptieren, dass eine Lehrperson über deren Sinn- und Unsinn diskutiert und weiterhin die alte Rechtschreibung lehrt...

Meine vorletzte Forderung im Referat betraf die Weiterbildungsmassnahmen in der Schweiz im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172). Wenn wir seit 18 Jahren propagieren, dass digitale Medien in die Schule gehören, dann sollten wir nun auch Ernst machen: Wer sich jetzt als Lehrpersone weigert, sich auf digitale Medien in der Schule einzulassen, der oder die sollte vom digitalen Besenwagen eingesammelt werden. Zehn Jahr nach Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung würde man schliesslich auch nicht akzeptieren, dass eine Lehrperson über deren Sinn- und Unsinn diskutiert und weiterhin die alte Rechtschreibung lehrt...

Und weil ich ja wusste, dass alle diese Appelle wenig bringen würden, habe ich mit der Forderung abgeschlossen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sollten sich selbst nicht als Referierende an solchen ICT-Tagungen zur Verfügung stellen...

Und weil ich ja wusste, dass alle diese Appelle wenig bringen würden, habe ich mit der Forderung abgeschlossen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sollten sich selbst nicht als Referierende an solchen ICT-Tagungen zur Verfügung stellen...

Ja, diese Forderung betrifft auch mich! Also liebe VeranstalterInnen von ICT-Tagungen: Bitte ladet mich schon gar nicht mehr ein!

Ja, diese Forderung betrifft auch mich! Also liebe VeranstalterInnen von ICT-Tagungen: Bitte ladet mich schon gar nicht mehr ein! Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 30 Jan 2026 - 22:47.