TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

HP-Slate

25 February 2010

| Beat Döbeli Honegger

Nur eine kurze Feststellung: Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das einen tabletartigen Computer ankündigt. Auch HP macht das.

Dazu gibt's ein Video, in welchem der Mensch aus dem Innovations-Labor meint, E-Reader als single function devices seien nicht das, was User wünschen. (Andererseits gibt es auch die Aussage von Lenovo, dass Geschäftsleute nicht auf eine Tastatur verzichten wollen.)

Praktisch unbemerkt von meinem Informationsradar findet kommende Woche in Wien eine interessante Konferenz zu One-To-One-Computing in education (Biblionetz:w02173) statt, veranstaltet u.a. von der Weltbank und der OECD, gehostet vom Österreichischen Bildungsministerium. Nicht nur die Veranstalter entsprechen nicht den üblichen Verdächtigen aus dem edutech-Kuchen, auch die Website fällt durch ihre fast Web 0.5-artige Kargheit auf:

Abgesehen von den Logos kein einziges Bild, GROSSSCHRIFT als praktisch einziges Gestaltungsmittel, kein RSS-Feed, keine Partizipationsmöglichkeit: Hier scheinen nicht gadgetverliebte Techies zu regieren, sondern Leute, die primär auf den Inhalt fokussieren.

Das Programm macht Appetit auf die Veranstaltung: Die relevanten Big-Player des One-To-One-Computing scheinen vertreten zu sein:

Hier geht es nicht um Pilotprojekte. Hier geht es um large-scale-Projekte. One-to-one computing ist keine Vision mehr. One-to-One-computing ist Realität. Zumindest in gewissen Ländern.

Update: Dank Christoph Derndorfer gibt es einen Livestream der Veranstaltung

-- Main.BeatDoebeli - 22 Feb 2010

Update 2: Konferenzbericht erster Tag von Christoph Derndorfer

-- Main.BeatDoebeli - 22 Feb 2010

,

- OLPC (Biblionetz:w02041)

- Maine's One-to-One Laptop program (Biblionetz:w02169)

- Portugals Magellan Projekt (Biblionetz:w02166)

Background

Low-cost computer devices, ranging from handhelds to the current reinterpretation of laptops or netbooks, have gained an important market niche. To some, they represent an open window of opportunity in education: by allowing every pupil to connect to the Net and access valuable resources irrespective of place and time, they cannot only help to bridge the digital divide but to transform education to better suit the needs of networked societies. Some countries are beginning to make (or seriously considering) massive investments in '1-to-1 computing' (i.e. every child receives her/his own personal computing device -- usually a laptop). This is based on a belief that, by enabling every pupil to connect to the Internet, and to each other, to access valuable resources irrespective of place and time, countries can help to bridge the digital divide while at the same time transform education to better suit the needs of networked knowledge societies. Countries as varied as Uruguay (where every primary school student now has a free laptop) and Portugal (where the government is rolling out a scheme for every student to have their own personal laptop) have made bold decisions to invest in '1-to-1 computing' for all of their students, and many other countries are engaged in pilot projects at a smaller scale. While many initial investments in this area were, truth be told, based more on faith in a concept than on hard evidence, some interesting and useful lessons and models are emerging to help answer questions such as:- What is the impact of these sorts of initiatives (and how should we measure such impact)?

- What useful implementation and procurement models are emerging?

- What challenges do these sorts of initiatives present for policymakers, and what are some useful policy responses?

- What technologies should we be considering?

- To what extent -- and how -- do we need to re-engineer our education systems (teacher training, curricula, content, assessment) if we want to take advantage of such investments?

Objectives

To present the main experiences in large-scale uses of digital devices (ranging from handhelds and cellular phones to netbooks and notebooks) under the paradigm of 1-to-1 computing, and examine the opportunities and risks from an educational and socio-economic perspective.- To review the research evidence about the cost-effectiveness of these experiences, the effects on teaching and learning processes, and on educational performance, as well as the wider benefits (local providers, families, communities).

- To identify the knowledge gaps and suggest opportunities for further research.

- To discuss the lessons learnt and the eventual policy implications.

- To provide opportunities for peer-learning among countries and international networking.

Ansichten zur Kommentarkultur in Weblogs (und im restlichen Internet)

16 February 2010

| Beat Döbeli Honegger

Hui, da sitzt man mal ein Wochenende nicht dauernd vor dem Bildschirm und schon hat man ein Edublog-Getwitter-Gewitter samt Etherpad-Diskussion verpasst:

Zur Festschrift für Stefan Aufenanger (Biblionetz:p01174) hat Rolf Schulmeister (Biblionetz:p00317) das Kapitel Ansichten zur Kommentarkultur in Weblogs (Biblionetz:t10693)  beigesteuert. Anhand von drei Stichproben (Geschichtsblogs, Corporate-Blogs und Edu-Blogs) untersucht Schulmeister die Nutzung der Kommentarfunktion und leitet daraus Aussagen zur Kommentarkultur in Weblogs ab. Das Kapitel hat seit der Online-Publikation einer Preprint-Version

beigesteuert. Anhand von drei Stichproben (Geschichtsblogs, Corporate-Blogs und Edu-Blogs) untersucht Schulmeister die Nutzung der Kommentarfunktion und leitet daraus Aussagen zur Kommentarkultur in Weblogs ab. Das Kapitel hat seit der Online-Publikation einer Preprint-Version  ein gewisses Rauschen in Twitter (#schulmeister, #meisterblogforschung und Weblogs (s.u.)) ausgelöst. Dies, die Tatsache, das mein Blog mit zur Untersuchung gehört hat sowie mein Interesse als Betreiber des Biblionetzes an solchen Fragen sind Gründe, das Kapitel einmal genauer anzuschauen und zu kommentieren.

ein gewisses Rauschen in Twitter (#schulmeister, #meisterblogforschung und Weblogs (s.u.)) ausgelöst. Dies, die Tatsache, das mein Blog mit zur Untersuchung gehört hat sowie mein Interesse als Betreiber des Biblionetzes an solchen Fragen sind Gründe, das Kapitel einmal genauer anzuschauen und zu kommentieren.

Diese Auswahl von 15 EduBlogs ist in den letzten Tagen vielfach kritisiert worden, sowohl von untersuchten, als auch insbesondere von nicht untersuchten Bloggern. Neben der Kritik sind aber bisher nur wenige Vorschläge gemacht worden, wie die Auswahl von thematisch zusammenhängenden Weblogs sinnvollerweise gemacht werden könnte. Für mich ist dies eine spannende Forschungsfrage, die sich mit der zunehmend verteilten Publikation und Kommunikation im Internet immer stärker stellt. Zu Zeiten des Buchdrucks konnte man zu diesem Zweck Zeitschriften identifizieren, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigten und dann alle ihre Artikel als zu untersuchenden Korpus betrachten. Bei Websites, Weblogs, Wikis, Twitter etc. fehlt diese thematische Ordnung durch einen Verlag. Bei Weblogs kommen mir auf die Schnelle folgende Verfahren in den Sinn:

Sowohl bei der Fokussierung auf Weblogs und Kommentare als auch bei der Auswahlmethode Blogrollanalyse ist mir das Buch Everything is Miscellaneous (Biblionetz:b03258) von David Weinberger (Biblionetz:p01471) (deutsch: Das Ende der Schublade) in den Sinn gekommen. In der digitalen Welt lösen sich zunehmend trennscharfe Grenzen und disjunkte Kategorien auf. Es gibt nicht mehr wohldefinierte Publikationskategorien, es gibt nicht mehr klare Motivationen und Absichten hinter einer Publikation (Warum schreibt jemand ein Weblog?) etc. Es wird eine Zeit brauchen, bis wir dieser neuen Unordnung zurechtkommen und uns nicht mehr an bestehende Kategorien klammern. Dieses Klammern bemerke ich beim Biblionetz aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Einerseits beobachte ich, wie andere Leute bisweilen Mühe bekunden, das Biblionetz einzuordnen und damit beurteilen zu können. Andererseits merke ich, dass das Biblionetz primär die Buchkulturwelt in der Internetwelt abbildet: Ich fokussiere auf Bücher und Texte, also traditionelle Publikationen mit (einigermassen) klar umrissenen Grenzen und Publikationsdaten. Das Biblionetz hätte aber Mühe, ein Wiki oder ein Etherpad zu verschlagworten (Wer sind Autoren, wann wurde es publiziert?)

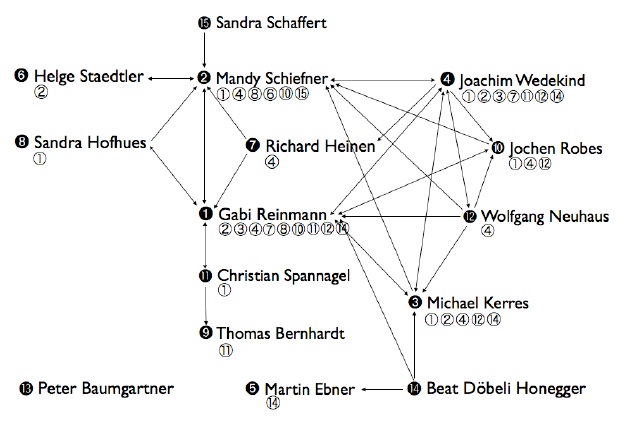

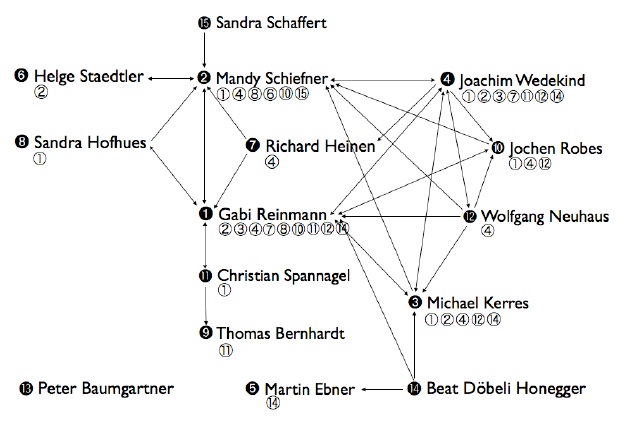

Als Informatiker und Betreiber des Biblionetzes hat mich Schulmeisters Versuch einer Blog-Bibliometrie natürlich fasziniert. Ich liebe insbesondere solche Visualisierungen von Vernetzungen

Sowohl bei der Fokussierung auf Weblogs und Kommentare als auch bei der Auswahlmethode Blogrollanalyse ist mir das Buch Everything is Miscellaneous (Biblionetz:b03258) von David Weinberger (Biblionetz:p01471) (deutsch: Das Ende der Schublade) in den Sinn gekommen. In der digitalen Welt lösen sich zunehmend trennscharfe Grenzen und disjunkte Kategorien auf. Es gibt nicht mehr wohldefinierte Publikationskategorien, es gibt nicht mehr klare Motivationen und Absichten hinter einer Publikation (Warum schreibt jemand ein Weblog?) etc. Es wird eine Zeit brauchen, bis wir dieser neuen Unordnung zurechtkommen und uns nicht mehr an bestehende Kategorien klammern. Dieses Klammern bemerke ich beim Biblionetz aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Einerseits beobachte ich, wie andere Leute bisweilen Mühe bekunden, das Biblionetz einzuordnen und damit beurteilen zu können. Andererseits merke ich, dass das Biblionetz primär die Buchkulturwelt in der Internetwelt abbildet: Ich fokussiere auf Bücher und Texte, also traditionelle Publikationen mit (einigermassen) klar umrissenen Grenzen und Publikationsdaten. Das Biblionetz hätte aber Mühe, ein Wiki oder ein Etherpad zu verschlagworten (Wer sind Autoren, wann wurde es publiziert?)

Als Informatiker und Betreiber des Biblionetzes hat mich Schulmeisters Versuch einer Blog-Bibliometrie natürlich fasziniert. Ich liebe insbesondere solche Visualisierungen von Vernetzungen  Und trotz den bisher genannten Problemen bei der Analyse von Kommunikation im Internetzeitalter hat diese Digitalisierung ja auch Vorteile: Gewisse Analysen liessen sich automatisieren. Es wäre ja spannend und würde die Navigation und damit das Verständnis fördern, wenn sich solche Nachrichtenbeziehungsnetze automatisch analysieren und visualisieren liessen. Während ich bei einer raschen Google-Suche zahlreiche Werkzeuge zur Visualisierung von Beziehungen in social networks gefunden habe, muss ich zur Analyse von Weblogs vermutlich noch etwas länger suchen.

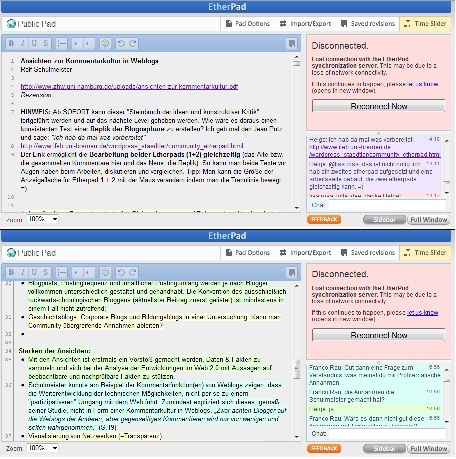

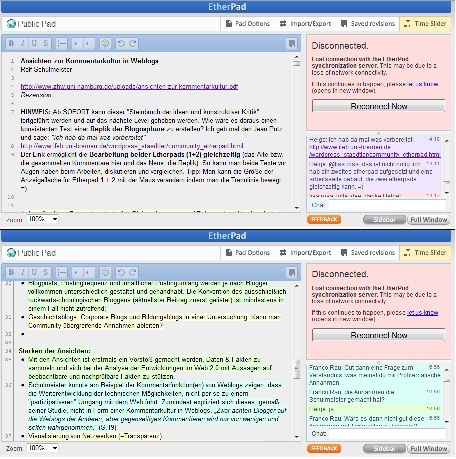

Ich möchte an dieser Stelle die Analyse des Kapitels fürs Erste abschliessen und dafür einen Blick darauf werfen, was sich in den letzten 48 Stunden im Netz so getan hat. Es hat sich etwas getan. Es wurde kommentiert und zwar wie wild. Insbesondere zu Beginn teilweise so, dass mir die Bezeichnung Kommentarkultur etwas unpassend schien, aber es ist erstaunlich, was in kurzer Zeit so alles passiert ist. Öffentlich sichtbar wurde getwittert, gebloggt und gemeinsam an einer Replik geschrieben. Damit fand ein fliegender Werkzeugwechsel statt, wie er derzeit immer alltäglicher wird (und ich unter VirtuellBrainstormen auch schon beschrieben habe). Helge Städtler hat sogar auf einer Web-Seite zwei Etherpads untereinander gestellt, damit das Erstellen einer verdichteteren Replik aus dem Text einer ersten Version einfacher wird:

Und trotz den bisher genannten Problemen bei der Analyse von Kommunikation im Internetzeitalter hat diese Digitalisierung ja auch Vorteile: Gewisse Analysen liessen sich automatisieren. Es wäre ja spannend und würde die Navigation und damit das Verständnis fördern, wenn sich solche Nachrichtenbeziehungsnetze automatisch analysieren und visualisieren liessen. Während ich bei einer raschen Google-Suche zahlreiche Werkzeuge zur Visualisierung von Beziehungen in social networks gefunden habe, muss ich zur Analyse von Weblogs vermutlich noch etwas länger suchen.

Ich möchte an dieser Stelle die Analyse des Kapitels fürs Erste abschliessen und dafür einen Blick darauf werfen, was sich in den letzten 48 Stunden im Netz so getan hat. Es hat sich etwas getan. Es wurde kommentiert und zwar wie wild. Insbesondere zu Beginn teilweise so, dass mir die Bezeichnung Kommentarkultur etwas unpassend schien, aber es ist erstaunlich, was in kurzer Zeit so alles passiert ist. Öffentlich sichtbar wurde getwittert, gebloggt und gemeinsam an einer Replik geschrieben. Damit fand ein fliegender Werkzeugwechsel statt, wie er derzeit immer alltäglicher wird (und ich unter VirtuellBrainstormen auch schon beschrieben habe). Helge Städtler hat sogar auf einer Web-Seite zwei Etherpads untereinander gestellt, damit das Erstellen einer verdichteteren Replik aus dem Text einer ersten Version einfacher wird:

Je länger ich mit dem Beenden dieses Beitrags warte, desto mehr Weblogbeiträge werden es:

"Beforschte":

Nicht Beforschte:

beigesteuert. Anhand von drei Stichproben (Geschichtsblogs, Corporate-Blogs und Edu-Blogs) untersucht Schulmeister die Nutzung der Kommentarfunktion und leitet daraus Aussagen zur Kommentarkultur in Weblogs ab. Das Kapitel hat seit der Online-Publikation einer Preprint-Version

beigesteuert. Anhand von drei Stichproben (Geschichtsblogs, Corporate-Blogs und Edu-Blogs) untersucht Schulmeister die Nutzung der Kommentarfunktion und leitet daraus Aussagen zur Kommentarkultur in Weblogs ab. Das Kapitel hat seit der Online-Publikation einer Preprint-Version  ein gewisses Rauschen in Twitter (#schulmeister, #meisterblogforschung und Weblogs (s.u.)) ausgelöst. Dies, die Tatsache, das mein Blog mit zur Untersuchung gehört hat sowie mein Interesse als Betreiber des Biblionetzes an solchen Fragen sind Gründe, das Kapitel einmal genauer anzuschauen und zu kommentieren.

ein gewisses Rauschen in Twitter (#schulmeister, #meisterblogforschung und Weblogs (s.u.)) ausgelöst. Dies, die Tatsache, das mein Blog mit zur Untersuchung gehört hat sowie mein Interesse als Betreiber des Biblionetzes an solchen Fragen sind Gründe, das Kapitel einmal genauer anzuschauen und zu kommentieren.

Hat Claus Leggewie (2006) Recht, wenn er meint, dass Weblogs eine eher monologische

Form des Ausdrucks seien, keine Threads entstehen würden und dass auf die Beiträge von

anderen nicht besonders geachtet wird? Der Aufsatz wird versuchen, auf diese Fragen Antworten

zu finden.

ist die Ausgangshypothese von Schulmeisters Aufsatz. Eine spannende Frage, die sich in die zahlreichen Versuche einreiht, neue Kommunikations- und Publikationsmedien wie Weblogs, Wikis, Instant Messaging, Microblogs, Waves und Buzzes irgendwie zu fassen und zu kategorisieren. Was ist das Charakteristische eines Weblogs? Im Biblionetz sind derzeit 22 Definitionen des Begriffs Weblog (Biblionetz:w01272) zu finden, die sich teilweise stark unterscheiden. Gewisse Definitionen nutzen technische Merkmale, andere Nutzungsarten zur Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften eines Weblogs. In sechs dieser 22 Definitionen wird die Möglichkeit zur Kommentierung erwähnt.

"Hui, ich werde beforscht!" war einer meiner ersten Gedanken, als ich das Kapitel zum ersten Mal überflog. (Nebenbemerkung: Meinem Weblog wurde bereits mehrfach das Prädikat "Weblog" abgesprochen, entweder weil es doch ein Wiki sei, weil es keine Trackbacks zulasse oder weil Technorati sich weigere, es als Weblog zu sehen).

Schulmeister sieht in der Kommentarfunktion das Charakteristische, welches ein Weblog von anderen Websites unterscheidet und fokussiert seine Untersuchung deshalb auf Kommentare. Schulmeister vergleicht die Kommentare eines Weblogs auch mit den Leserbriefen von Zeitungen. Diese Definition ist genau so subjektiv wie die übrigen Definitionen eines Weblogs. Zur Beantwortung der Frage, ob Weblogs ein diskursives Medium sind oder nicht, greift dieser Ansatz meiner Ansicht nach aber zu kurz. Kommentare sind in der heutigen vernetzten Informationsgesellschaft nur eine von vielen Möglichkeiten, auf ein Blogposting zu reagieren und so eine Diskussion zu starten. Im Gegenteil erlebe ich den häufigen Wechsel des Kommunikationskanals gerade als Charakteristikum vieler Diskussionen, an denen ich beteiligt bin. Es ist ein nahtloses verwobenes Netz vieler Kommunikationskanäle zwischen Weblogs, Twitter, Wikis, Etherpads, Face-to-Face-Diskussionen und E-Mail, das mich umgibt. Die soeben vergangene Tagung Web 2.0 in der politischen Bildung war dafür ein typisches Beispiel: Vor der Veranstaltung E-Mail, Weblog, Website, Telefon, während der Tagung Twitter, Vorträge, Workshops, Weblog, Wiki, Etherpad, Social Bookmarking, Podcasts, Face-to-Face-Gespräche etc, nach der Tagung Blogpostings, Twitter usw. Ein praktisch unentwirrbares Netzwerk von Kommunikations- und Publikationskanälen. Hier eine Untersuchung zu machen, welche Nachrichten welche anderen beeinflusst haben - nicht ganz einfach.

Methodisch ist diese Zunahme möglicher Kommunikationskanäle und der fliegende Wechsel zwischen ihnen ein neues - und meines Wissens bisher schlecht gehandeltes Problem von Kommunikationsanalysen. Ich habe mich beim iPhone-Projekt auch schon gefreut, dass ich mittels Einzelverbindungsnachweise werde Kommunikationsbeziehungen innerhalb der Klasse und mit dem Klassenlehrer dokumentieren können, nur um dann ernüchtert feststellen zu müssen, dass neben den erfassten Kanälen Telefon und SMS zahlreiche unerfasste Kanäle wie verschiedene E-Mail-Konti, WhatsApp, schülervz, Facebook, netlog etc. existieren, was eine Gesamtanalyse selbst aller elektronischen Kommunikationsakte praktisch unmöglich macht.

These 1: Die Betrachtung eines einzigen technischen Kommunikationskanals kann heute die zwischen Menschen stattfindende Kommunikation nicht mehr adäquat abbilden.

Der Beitrag von Schulmeister beruht auf drei Teiluntersuchungen, die jeweils einige thematisch homogene Weblogs untersuchen: 20 Geschichtsblogs, 5 Corporate Blogs und 15 Weblogs "zur Bildungspolitik und eLearning". Während bei den ersten beiden Themengruppen nicht aufs Erste ersichtlich ist, wie es zu dieser Auswahl gekommen ist, beschreibt Schulmeister den Auswahlprozess bei den EduBlogs: Ausgehend vom Weblog von Gabi Reinmann wird die Blogroll genannte Linkliste zu anderen Blogs als Indikator für weitere thematisch verwandte Weblogs genommen. Dazu kommen noch drei Weblogs, die zwar über keine Blogroll verfügen, aber in den anderen Weblogs mehrfach erwähnt werden.

- Blogrollanalyse (mit den derzeit diskutierten Nachteilen)

- Inhaltsanalyse (welche Weblogs verwenden definierte Stichworte genügend oft)

- Linkzitationsanalyse (welche Weblogs zitieren welche anderen Weblogs genügend oft)

- Umfrage (wer nennt welche Weblogs als thematisch relevant)

- Bestehende thematische Listen mit Selbsteintragsmöglichkeit (z.B. http://www.wissenschafts-cafe.net)

Sowohl bei der Fokussierung auf Weblogs und Kommentare als auch bei der Auswahlmethode Blogrollanalyse ist mir das Buch Everything is Miscellaneous (Biblionetz:b03258) von David Weinberger (Biblionetz:p01471) (deutsch: Das Ende der Schublade) in den Sinn gekommen. In der digitalen Welt lösen sich zunehmend trennscharfe Grenzen und disjunkte Kategorien auf. Es gibt nicht mehr wohldefinierte Publikationskategorien, es gibt nicht mehr klare Motivationen und Absichten hinter einer Publikation (Warum schreibt jemand ein Weblog?) etc. Es wird eine Zeit brauchen, bis wir dieser neuen Unordnung zurechtkommen und uns nicht mehr an bestehende Kategorien klammern. Dieses Klammern bemerke ich beim Biblionetz aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Einerseits beobachte ich, wie andere Leute bisweilen Mühe bekunden, das Biblionetz einzuordnen und damit beurteilen zu können. Andererseits merke ich, dass das Biblionetz primär die Buchkulturwelt in der Internetwelt abbildet: Ich fokussiere auf Bücher und Texte, also traditionelle Publikationen mit (einigermassen) klar umrissenen Grenzen und Publikationsdaten. Das Biblionetz hätte aber Mühe, ein Wiki oder ein Etherpad zu verschlagworten (Wer sind Autoren, wann wurde es publiziert?)

Als Informatiker und Betreiber des Biblionetzes hat mich Schulmeisters Versuch einer Blog-Bibliometrie natürlich fasziniert. Ich liebe insbesondere solche Visualisierungen von Vernetzungen

Sowohl bei der Fokussierung auf Weblogs und Kommentare als auch bei der Auswahlmethode Blogrollanalyse ist mir das Buch Everything is Miscellaneous (Biblionetz:b03258) von David Weinberger (Biblionetz:p01471) (deutsch: Das Ende der Schublade) in den Sinn gekommen. In der digitalen Welt lösen sich zunehmend trennscharfe Grenzen und disjunkte Kategorien auf. Es gibt nicht mehr wohldefinierte Publikationskategorien, es gibt nicht mehr klare Motivationen und Absichten hinter einer Publikation (Warum schreibt jemand ein Weblog?) etc. Es wird eine Zeit brauchen, bis wir dieser neuen Unordnung zurechtkommen und uns nicht mehr an bestehende Kategorien klammern. Dieses Klammern bemerke ich beim Biblionetz aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Einerseits beobachte ich, wie andere Leute bisweilen Mühe bekunden, das Biblionetz einzuordnen und damit beurteilen zu können. Andererseits merke ich, dass das Biblionetz primär die Buchkulturwelt in der Internetwelt abbildet: Ich fokussiere auf Bücher und Texte, also traditionelle Publikationen mit (einigermassen) klar umrissenen Grenzen und Publikationsdaten. Das Biblionetz hätte aber Mühe, ein Wiki oder ein Etherpad zu verschlagworten (Wer sind Autoren, wann wurde es publiziert?)

Als Informatiker und Betreiber des Biblionetzes hat mich Schulmeisters Versuch einer Blog-Bibliometrie natürlich fasziniert. Ich liebe insbesondere solche Visualisierungen von Vernetzungen

- Frank Vohle

- mon7

- Karsten Ehms

- Lutz Berger

- Alexander Florian

- Herr Larbig

- Jean-Pol Martin (geschrieben und wieder gelöscht)

- Was mir besonders gut hier gefällt, ist die Beschreibung der vernetzten Kommunikationskanäle ziemlich am Anfang.

- Schulmeister hat auf die Etherpad-Diskussion reagiert, und zwar in einer PDF-Datei

Da ich weder auf den Webseiten des Schul- und Sportdepartements noch denjenigen des Volksschulamtes der Stadt Zürich irgendwelche Informationen gefunden habe, hier der entsprechende Artikel aus der NZZ:

Dazu ein Zitat aus der Broschüre Handy im Schulfeld  (Biblionetz:t10694) von Rolf Deubelbeiss und Peter Holzwarth von der PH Zürich:

(Biblionetz:t10694) von Rolf Deubelbeiss und Peter Holzwarth von der PH Zürich:

Keine MP3-Player mehr auf dem Pausenplatz

Stadt Zürich verbietet in den Schulen alle elektronischen Geräte Ab kommendem Sommer gilt an den Schulen in der Stadt Zürich eine neue Hausordnung: Neu sind in Schulhäusern und auf Pausenplätzen nicht nur Mobiltelefone verboten, sondern auch alle anderen elektronischen Geräte wie MP3-Player. (sda) Die neue Hausordnung verbietet in den Stadtzürcher Schulen ab Sommer alle elektronischen Geräte. Grund für diese Ergänzung ist, dass sich die Geräte optisch immer ähnlicher werden, ein MP3-Player heute also wie ein Mobiltelefon aussieht. Es sei für die Lehrer sehr mühsam, wenn sie bei jedem Schüler kontrollieren müssten, welches Gerät dieser gerade benutze, sagte Marc Caprez, Sprecher des Zürcher Schul- und Sportdepartementes, auf Anfrage. Er bestätigte einen entsprechenden Artikel der «Zürcher Landzeitung» vom Freitag, wonach die Hausordnung der Zürcher Volksschulen um ein Verbot jeglicher elektronischer Geräte ergänzt wird. Man wolle den Pausenplatz als sozialen Ort erhalten. «Die Kinder sollen miteinander reden, sich entspannen», sagte Caprez weiter. Elektronische Geräte seien dabei nicht förderlich. «Es besteht zudem die Gefahr des Mobbings, vor allem, wenn die Geräte eine Kamera integriert haben.» Es komme oft vor, dass durch das Versenden von Fotos oder Filmen Mitschüler blossgestellt würden. Was die Durchsetzung des Verbots betrifft, sieht das Schuldepartement keine Probleme. Das Handy-Verbot sei von den Schülern mittlerweile auch gut akzeptiert und kein Thema mehr. (Biblionetz:t10694) von Rolf Deubelbeiss und Peter Holzwarth von der PH Zürich:

(Biblionetz:t10694) von Rolf Deubelbeiss und Peter Holzwarth von der PH Zürich:

Ein Handyverbot kann zwar als kurzfristige Massnahme sinnvoll sein, um eine schwierige Situation in einem Schulhaus zu entschärfen. Der Trend zu mobilen Kleincomputern ist allerdings gesellschaftlich so breit und ausgeprägt, dass die Schule mittelfristig nicht darum herumkommt, deren Besitz und Nutzung in einem medienpädagogischen Konzept zu integrieren, Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.

Beschränkt sich jedoch die schulische Auseinandersetzung mit Handys auf ein blosses Verbannen und Verbieten, dann könnte dies als pädagogische Bankrott-Erklärung verstanden werden.

,

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 18:01.