TOP

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

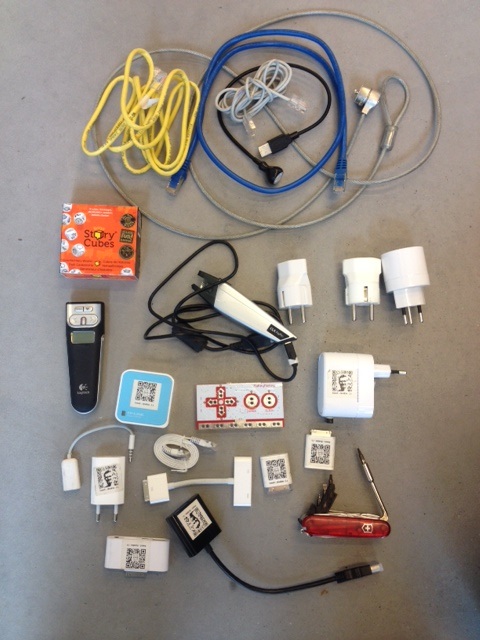

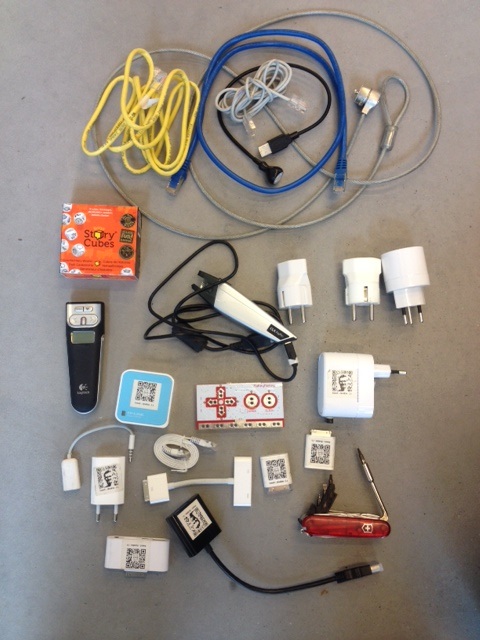

Gefühlt jedes zweite Mal zücke ich in letzter Zeit ein Gadget aus meinem digitalen Meeting-Notfall-Set , um den Fortgang eines Meetings, Vortrags oder sonstigen Treffen sicher zu stellen, bei dem digitale Werkzeuge zwar eingeplant, aber nicht zu Ende gedacht worden sind.

Das Set besteht aktuell aus folgenden Komponenten:

"Sackmesser": Der deutsche Leser zuckt vermutlich bei der helvetischen Variante des "Taschenmessers" zusammen. ;-)

-- Main.MatthiasDreier - 15 May 2013

Hach, mir als nicht nur digitalem Pfadfinder spricht so etwas aus der Seele. So ähnlich ist meine Tasche auch immer gepackt. Aber über die Router würde ich mich gerne noch mal mit dir unterhalten. -- Main.AlexTee - 01 Sep 2013

So, auch an der Didacta 2014 hat sich mein digitales Meeting-Notfall-Set bewährt - insbesonder meine Aldi-Talk-Prepay-SIM-Karte, wo ich für 2 Euro während 24h 1GB Daten transferieren kann. Aber an Messen wie der didacta kommen natürlich auch immer neue Wünsche auf und so muss ich mir schon überlegen, ob ich dieses Verbindungskabel in mein Notfallset integrieren sollte:

- Logitech Präsentationsfernbedienung mit Laserpointer und Timer zur diskreten Anzeige der Restredezeit. Funktioniert auf Anhieb ohne Treiberinstallation. Bisher überall.

- Mobiler Access-Point mit Ethernet-Anschluss um einen Seminarraum mit verfügbarem Kabelinternet innert 30 Sekunden mit WLAN auszustatten. Details siehe BringYourOwnAccessPoint.

- Mobiler Access-Point mit hook-to-hotspot-Funktion um an einem Ort, wo man kostenpflichtig und/oder passwortgeschützt genau ein Gerät aufs WLAN bringen darf, einen ganzen Gerätezoo auf Netz zu bringen. Mein aktuelles Modell: DIR-505. Details siehe DieWolkeInDerHosentasche.

- Steckadapter 230 Volt CH → Euro um als Schweizer auch im umliegenden Ausland Strom tanken zu können (meist habe ich zwei dabei, denn der andere Schweizer hat seinen Adapter meist vergessen)

- Steckadapter 230 Volt Euro → CH, damit dem ausländischen Referenten nicht vor Ende der Redezeit der Saft ausgeht (denn der weiss im Gegensatz zum vergesslichen Schweizer von oben nicht mal, dass in der Schweiz nicht nur die Währung, sondern auch die Stecker (und auch sonst alles) anders ist.

- Ein USB-to-iOS-Device-Kabel (Sorry, Android-User...)

- Ein Multistecker-Adapterset mit Kabel, bei dem man zwar physisch ein USB to Ethernetkabel zusammenstecken kann, dann aber nicht erwarten sollte, dass das auch läuft.

- Ein "Sie können alles dalassen, aber wir können den Raum nicht abschliessen"-Anti-Diebstahl-Kabel

- Ein Schweizer Sackmesser mit Torx-Schraubenziehern etc. Wenn alles andere nichts hilft.

"Sackmesser": Der deutsche Leser zuckt vermutlich bei der helvetischen Variante des "Taschenmessers" zusammen. ;-)

-- Main.MatthiasDreier - 15 May 2013

Hach, mir als nicht nur digitalem Pfadfinder spricht so etwas aus der Seele. So ähnlich ist meine Tasche auch immer gepackt. Aber über die Router würde ich mich gerne noch mal mit dir unterhalten. -- Main.AlexTee - 01 Sep 2013

So, auch an der Didacta 2014 hat sich mein digitales Meeting-Notfall-Set bewährt - insbesonder meine Aldi-Talk-Prepay-SIM-Karte, wo ich für 2 Euro während 24h 1GB Daten transferieren kann. Aber an Messen wie der didacta kommen natürlich auch immer neue Wünsche auf und so muss ich mir schon überlegen, ob ich dieses Verbindungskabel in mein Notfallset integrieren sollte:

Update 2014

Update 2017

Weil das Posting aufgrund eines Kommentars grad wieder oben aufschwimmt, hier die Version 2017 meines digitalen Notfallsets:

Kommentare

Danke für diesen Blogbeitrag. Da waren ein paar Sachen dabei, die ich zu meinem Set unbedingt ergänzen muss. https://twitter.com/FlippedMathe/status/935737829342183424 Merci!!!Verkürzte Zitate - Folge 137

27 November 2017

| Beat Döbeli Honegger

In letzter Zeit wird häufiger Andreas Schleicher, OECD-Direktor für Bildung und verantwortlich für die PISA-Studien (Biblionetz:w01358) zitiert mit der Aussage, Computer würden in der Schule mehr schaden als nützen. So zitiert z.B. Ralf Lankau (Biblionetz:p13583) in einem Interview mit der "jungen Welt" im November 2017 (Biblionetz:t19892):

Aha, das Zitat soll an einem "globalen Education-Forum" gefallen sein. In der Tat hat Andreas Schleicher am Global Education & Skills Forum 2016 die Eröffnungsansprache gehalten. Von dieser Rede sind sowohl die Folien als auch eine https://www.youtube.com/watch?v=YArPNnqf4nQ. Und nun wird es spannend:

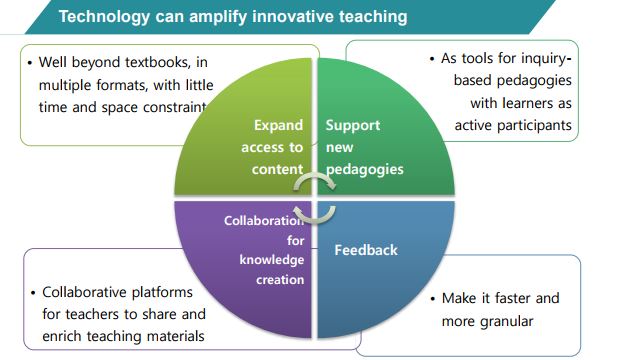

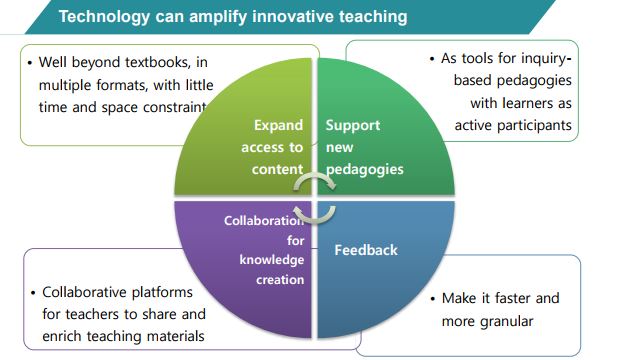

Ab 36:48 in der Aufzeichnung spricht Schleicher über die Potenziale der Digitaltechnologie für das Lernen:

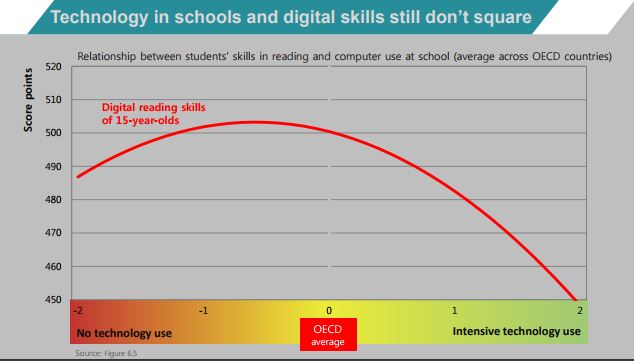

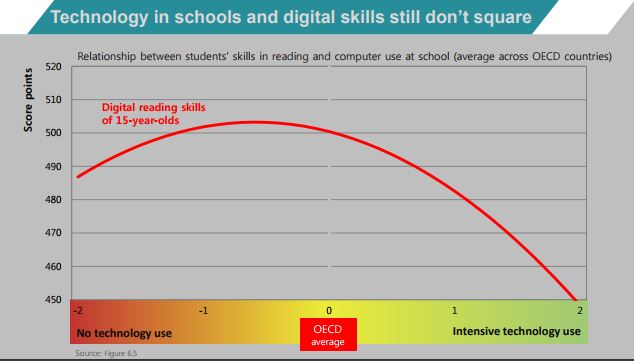

Ab 37:37 fährt er weiter mit "but the reality is this":

Er beschreibt, dass gemäss PISA-Daten ab einer gewissen ICT-Nutzungsintensität die Schulleistungen geringer werden und man für jedes gelungene Beispiel von ICT-Nutzung in der Schule fünf misslungene Beispiele finde.

Ab 38:02 dann der gesuchte Satz:

Andreas Schleicher, OECD-Direktor für Bildung, formulierte es in einem Interview mit einer australischen Zeitung so: »Wir müssen es als Realität betrachten, dass Technologie in unseren Schulen mehr schadet als nützt.«

Zeit, diesem Zitat nachzugehen. Ein Interview mit dieser Aussage habe ich bisher nicht gefunden, dafür aber einen Artikel im Sydney Morning Herald vom 1. April 2016 mit dem Titel 'The reality is that technology is doing more harm than good in our schools' says education chief

The reality is: Technology does more harm than good in our schools today because we have not succeded in integrating well.

Schleicher führt dann aus, dass Technologie noch nicht optimal auf die Bedürfnisse der Schule abgestimmt sei und oft die gewünschte Qualität nicht erreiche. Schleicher beschliesst seine Ausführungen zur Rolle von Technologie in der Bildung mit dem Satz

There is a lot to do to bring these worlds together, the world of technology, the world of education.

Ja, Andreas Schleicher kritisiert den *heutigen Stand der Technologienutzung in der Schule. Er sagt aber nirgends, dass man weniger Technologie in der Schule nutzen müsste, sondern dass die Technologienutzung besser werden muss.*

Zitiert man Schleicher aus dem Kontext gerissen, so ergibt sich der Eindruck, Schleicher als oberster PISA-Verantwortlicher habe ein abschliessendes, negatives Fazit zu ICT in der Bildung gezogen. Liest man jedoch genau, ist es als Aufruf zu verstehen, bessere Wege zu finden, wie Technologie zu Bildungszwecken genutzt werden kann.

Gesichtserkennung

16 November 2017

| Beat Döbeli Honegger

Im Tages-Anzeiger von heute (08.09.2017) wird unter dem Titel Wir erkennen euch! (Biblionetz:t19958) über den aktuellen Stand der Gesichtserkennung (Biblionetz:w2266) als biometrische Erkennungsmethode (Biblionetz:w1245) berichtet. Die Gesichtserkennung hat in den letzten Jahren massive Fortschritte gemacht und wird an immer mehr Orten eingesetzt (Terror- und Kriminalitätsprävention, Authentisierungsmethode für Flughäfen und Computer (z.B. iPhone 7) etc. Der Artikel erwähnt auch die problematischen Aspekte von false positives und der Gefahr massenhafter Präventiv-Überwachung sowie der Tendenz, mit "Terrorgefahr" eine zunehmende Überwachung zu rechtfertigen (Stichwort: Sicherheit statt Privatsphäre ).

Soweit, so bekannt. Ebenfalls heute bin ich über einen Preprint eines wissenschaftlichen Papers gestossen, das - wenn es denn kein Fake ist und wissenschaftlicher Überprüfung standhält - aus meiner Sicht noch einiges beunruhigender ist. Unter dem Titel Deep neural networks are more accurate than humans at detecting sexual orientation from facial images (Biblionetz:t19959) berichten die beiden Wissenschaftler Michal Kosinski und Yilun Wang von der Universität Stanford, dass sie ein neuronales Netzwerk mit Fotos einer Datingplattform zusammen mit der sexuellen Orientierung der Fotografierten gefüttert hätten. Danach sei das neuronale Netzwerk besser als Menschen fähig gewesen, anhand von Fotos heterosexuelle von homosexzuellen Menschen zu unterscheiden.

futurezone.at schreibt:

Im Tages-Anzeiger von heute (08.09.2017) wird unter dem Titel Wir erkennen euch! (Biblionetz:t19958) über den aktuellen Stand der Gesichtserkennung (Biblionetz:w2266) als biometrische Erkennungsmethode (Biblionetz:w1245) berichtet. Die Gesichtserkennung hat in den letzten Jahren massive Fortschritte gemacht und wird an immer mehr Orten eingesetzt (Terror- und Kriminalitätsprävention, Authentisierungsmethode für Flughäfen und Computer (z.B. iPhone 7) etc. Der Artikel erwähnt auch die problematischen Aspekte von false positives und der Gefahr massenhafter Präventiv-Überwachung sowie der Tendenz, mit "Terrorgefahr" eine zunehmende Überwachung zu rechtfertigen (Stichwort: Sicherheit statt Privatsphäre ).

Soweit, so bekannt. Ebenfalls heute bin ich über einen Preprint eines wissenschaftlichen Papers gestossen, das - wenn es denn kein Fake ist und wissenschaftlicher Überprüfung standhält - aus meiner Sicht noch einiges beunruhigender ist. Unter dem Titel Deep neural networks are more accurate than humans at detecting sexual orientation from facial images (Biblionetz:t19959) berichten die beiden Wissenschaftler Michal Kosinski und Yilun Wang von der Universität Stanford, dass sie ein neuronales Netzwerk mit Fotos einer Datingplattform zusammen mit der sexuellen Orientierung der Fotografierten gefüttert hätten. Danach sei das neuronale Netzwerk besser als Menschen fähig gewesen, anhand von Fotos heterosexuelle von homosexzuellen Menschen zu unterscheiden.

futurezone.at schreibt:

Wurden dem Programm Fotos von jeweils zwei Männern oder Frauen vorgelegt, von denen eine Person hetero-, die andere homosexuell ist, erriet es die richtige Zuteilung im Falle von Männern zu 91 Prozent, im Falle von Frauen zu 83 Prozent. Menschen in einer Vergleichsgruppe kamen hingegen nur auf 61 Prozent (bei Männern) bzw. 54 Prozent (bei Frauen. Werden dem Programm hingegen nur einzelne Porträtbilder vorgelegt, bei denen es die sexuelle Orientierung der abgebildeten Person erkennen soll, sinkt die Treffgenauigkeit signifikant.

Lässt sich die in diesem Preprint gemachte Behauptung tatsächlich wissenschaftlich belegen, so hätte dies weitreichende Konsequenzen:

- Gesichtserkennung würde nicht bloss zur Identifikation von Menschen dienen, sondern wäre fähig, teilweise hochprivate Vorlieben zu prognostizieren (mit sehr weitreichenden Folgen bei falschen Zuordnungen)

- Das Verfahren zur Zuordnung der sexuellen Präferenz von Menschen anhand von Fotos mittels neuronaler Netze (letztendlich mathematischer Verfahren) würde zeigen, dass Computer immer mehr Dinge tun können, die ihnen bis vor kurzem niemand zugetraut hätte. Dies dürfte die Diskussion um big data (Biblionetz:w2425) und künstliche Intelligenz (Biblionetz:w39) weiter anfachen.

- Drittens würde dieses Verfahren zeigen, dass mit Hilfe von Computern neues Wissen gewonnen und bisherige Hypothesen umgestossen werden könnten. Im vorliegenden Fall wäre dies besonders brisant: Methoden, die behaupten, aus den Gesichtszügen von Menschen deren Charaktereigenschaften ablesen zu können, sind aktuell sehr verpönt und werden als kompletter Unsinn bezeichnet (u.a. weil sie zur Nazi-Zeit in Deutschland zur Begründung von menschenverachtenden Rassentheorien verwendet wurden, siehe dazu z.B. WikipediaDeutsch:Physiognomik).

Würde sich nun mit algorithmischen Methoden zeigen lassen, dass doch eine gewisse Korrelation feststellbar ist, würde dies sowohl die Bedeutung von Computational Science als auch eine entsprechende ethische Debatte befeuern.

Wie funktioniert das? |

Was sind die Potenziale und Grenzen neuronaler Netzwerke? |

Wie wirkt das? |

Welche Konsequenzen hat diese technische Möglichkeit auf die Gesellschaft? Wie sollen wir als Individuen und als Gesellschaft juristisch und ethisch darauf reagieren? |

Wie nutze ich das? |

Wie kann ich diese Technik sinnvoll nutzen und wie schütze ich mich vor unerwünschten Nebenwirkungen? Geht das überhaupt? |

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 30 Jan 2026 - 22:33.