TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

Die Sommerzeit ist eine gute Gelegenheit für einen verspäteten Frühjahrsputz - vor allem wenn der Frühling gar nicht so richtig stattgefunden hat. Neben Estrich und Keller gehören da auch die virtuellen Speichre dazu. Grund genug also, doppelt und dreifach vorhandene Dateien zu suchen und zu eliminieren. Bei der Suche (für MS-Windows) bin ich auf zwei Tools gestossen, ein einfaches und ein flexibles:

Der Auslogics Duplicate File Finder ist kostenlos und einfach zu bedienen, bietet dafür nicht allzuviele Einstellmöglichkeiten.

Viel Spass beim Aufräumen!

Einfach: Auslogics Duplicate File Finder

Flexibel: SearchMyFiles

Eher für technisch Interessierte ist das ebenfalls kostenlose Tool SearchMyFiles

Zum Welttag des Buches ;=)

23 April 2016

| Beat Döbeli Honegger

Vorsicht Werbung!

Der heutige 23. April ist der Welttag des Buches. Wikipedia meint dazu: "Das Datum des 23. April geht zurück auf den Georgstag. Es bezieht sich auf die katalanische Tradition, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken."

Das finde ich eine gute Idee und ich hätte auch gleich zwei Vorschläge für Leserinnen und Leser dieses Weblogs

Mehr als 0 und 1 (Biblionetz:b06000) und Digitale Kompetenz (Biblionetz:b06006) sind nämlich zwei Bücher, die sich nicht primär an Personen richten, die sich bereits in digitalen Informationsquellen zu digitalen Themen wie dieser hier tummeln. Beide Bücher richten sich an Leserinnen und Leser im Bildungswesen, die sich primär an Gedrucktem orientieren und sich bisher nicht vertieft mit dem Digitalen in der Bildung beschäftigt haben - dies aber eigentlich in ihrer Funktion als Mitglieder von Schulleitungen und Schulräten oder als Mitarbeitende in Bildungsbehörden tun sollten.

Beide Bücher versuchen möglichst knapp und einfach verständlich einen Überblick zu den Herausforderungen der Digitalisierung im Bildungswesen zu geben - ohne aktuelle Hypes oder ausufernde Detailbeschreibungen. Damit sind beide Bücher je in einem Wochenende oder in einer Urlaubswoche lesbar und regen zum Nachdenken an, was im eigenen Bildungsumfeld vielleicht geschehen sollte.

Klar, ich will Leserinnen und Leser dieses Weblogs keinesfalls von der Lektüre dieser beiden Bücher abhalten. Sie finden darin strukturierte Zusammenfassungen von vielem, was sie bereits wissen. Dies hilft in Diskussionen und beim Verfassen eigener Text oder planen eigener Aktionen. Aus meiner Sicht könnte der wahre Wert dieser beiden Bücher aber darin liegen, sie der oben beschriebenen Zielgruppe ans Herz zu legen oder eben gerade zu schenken: "Wenn du wissen willst, warum ich immer von dieser Digitalisierung rede, dann lies doch mal das hier!"

Don't preach to the converted: Wir bringen die Schule nicht weiter, wenn wir uns gegenseitig von der Wichtigkeit des Themas zu überzeugen versuchen. Wir sind es ja bereits. Darum: Wer im eigenen Bekanntenkreis müsste sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen und wäre vielleicht sogar froh, das Wesentliche zwischen zwei Buchdeckeln zu erhalten, statt dieser Informationsflut des Internets ausgesetzt zu sein?  Darum zum Welttag des Buches: Verschenken Sie diese beiden Bücher an jemanden in ihrem Bekanntenkreis!

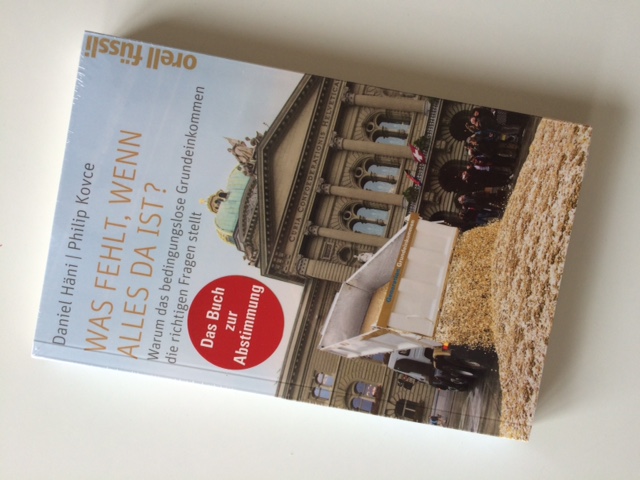

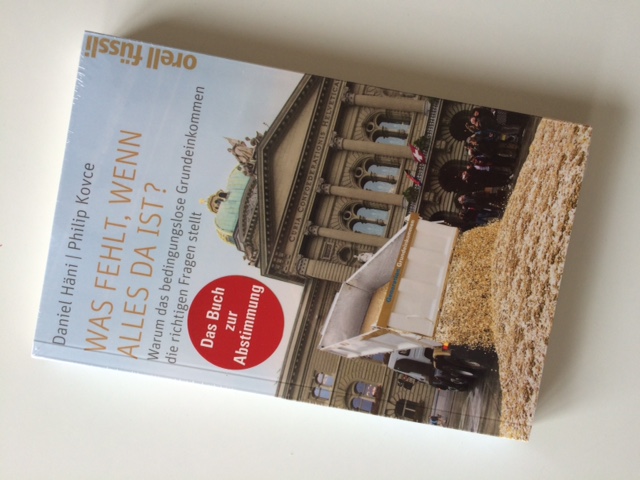

P.S: Auch ich habe mir zum Welttag des Buches eines gekauft:

Darum zum Welttag des Buches: Verschenken Sie diese beiden Bücher an jemanden in ihrem Bekanntenkreis!

P.S: Auch ich habe mir zum Welttag des Buches eines gekauft:

Daniel Häni & Philip Kovce (2106) Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt (Biblionetz:b06209)

Daniel Häni & Philip Kovce (2106) Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt (Biblionetz:b06209)

Wir haben 2016, nicht 1984

05 April 2016

| Beat Döbeli Honegger

Ich bin grad leicht schockiert und weiss eigentlich gar noch nicht wo anfangen mit reagieren. Titelstory in der heutigen Sonntagszeitung sind die 21'000 in der Schweiz vorhandenen staatlichen Überwachungskameras. Auf einer Doppelseite wird über die Zunahme an Kameras, aber auch über die Zweifel an der Wirksamkeit und die mit den Kameras verbundenen Gefahren berichtet.

In einem Kommentar meldet sich der Redaktionsleiter unter dem Titel Wir haben 2016, nicht «1984» (Biblionetz:t18593) zu Wort.

Was ich da lese, scheint mir an Naivität nicht zu überbieten:

Denn tatsächlich haben die heutigen Überwachungsmassnahmen nichts mit Orwells Schreckensvision gemein. Wenn der Staat im öffentlichen Raum Kameras aufstellt, tut er dies nicht wie in «1984» um seiner selbst willen sondern um die Bürger zu beschützen: vor Terroristen, Räubern, Pädophilen oder Hooligans.

Wie praktisch und effizient das Vorgehen ist, zeigen die vielen Fahndungserfolge: Die Schläger von Kreuzlingen, der Kinderschänder in Zürich oder auch die Attentäter von Boston sie alle wurden gefasst, weil sie gefilmt worden waren. Kein Wunder, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung gross. Eine deutliche Mehrheit befürwortet den Einsatz von Überwachungskameras mit der einleuchtenden Begründung, dass nur Kriminelle davor etwas zu befürchten hätten. Und dass die Daten ohnehin nur mit richterlicher Befugnis verwendet werden dürfen.

Ein anderes Resultat hätte im Zeitalter von Facebook auch überrascht. Wer Fotos und intimste Details aus seinem Privatleben freiwillig online stellt, kann nicht ernsthaft dagegen sein, beim Einkaufen gefilmt zu werden. Und wer einer privaten US-Firma vertraut bei der niemand weiss, was sie mit den gesammelten Daten anstellt , darf sich auch vor dem Schweizer Staat nicht fürchten.

Wir haben tatsächlich nicht 1984, sondern 2016. Die Schweiz hatte ihren Fichenskandal und 2013 gab es die NSA-Enthüllungen von Edward Snowden (Biblionetz:p13594). Wie kann man da noch ernsthaft behaupten, heutige Überwachung geschehe nur um die Bürger zu beschützen und die Daten würden nur mit richterlicher Befugnis verwendet? Als wüssten wir nicht besser, dass Daten aufgrund von technischen Pannen oder politischen Intrigen des öftern in falsche Hände geraten.

Wie kann man so unhinterfragt behaupten, es sei unbedenklich alle ungefragt dauernd zu überwachen, weil sich die meisten sowieso freiwillig in sozialen Netzen entblössen würden (Biblionetz:a01270) und wer nichts zu verbergen hätte, der hätte auch nichts zu berfürchten? (Biblionetz:a00840)

Gipfel der Naivität ist jedoch der Schluss des Meinungsartikels, in welchem Kunz empfiehlt, Orwells Roman 1984 (Biblionetz:b00221) nicht mehr in der Schule zu lesen:

Sinnvoller wäre die Forderung, «1984» als Lektüre an den Schulen abzuschaffen. Das Buch, erschienen 1949, war eine Anspielung auf den Überwachungswahnsinn in den mittlerweile längst implodierten kommunistischen Diktaturen. Wer Orwell heute noch anführt und laut «Big Brother» schreit, sobald irgendwo eine Kamera aufgestellt wird, hat das Buch nicht verstanden und verunglimpft die erfolgreichen Bemühungen demokratischer Staaten zum Schutze seiner Bürger.

Im Gegenteil ist es höchst dringlich und gehört zur Allgemeinbildung in einer digitalisierten Welt, die technischen Möglichkeiten und die gesellschaftlichen Konsequenzen einer immer stärkeren Überwachung aller Lebensbereiche zu diskutieren, damit man dem Thema nicht derart naiv gegenübertritt wie dieser Artikel in der heutigen Sonntagzeitung!

Erste Reaktionen im Netz:

Gewisse Dinge haben nicht in einem Tweet Platz. Sorry.

Seit vor einigen Wochen das Dagstuhl-Dreieck (Biblionetz:w02886) erarbeitet und publiziert worden ist, habe ich online und offline zahlreiche Diskussionen geführt und wurde oft mit dem Schlagwort #PflichtfachInformatik konfrontiert. Obwohl ich die dahinter stehende Forderung nach mehr verbindlichen Informatikinhalten in der Schule vorbehaltslos unterstütze (was mache ich denn die letzten Jahre anderes?), ist die Forderung #PflichtfachInformatik aus meiner Sicht bildungspolitisch aus mehreren Gründen problematisch.

Nochmals, bevor ich mit den Gründen anfange in aller Deutlichkeit: Es geht mir um die Begrifflichkeit, nicht um den Inhalt der Forderung.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 30 Jan 2026 - 22:33.