TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

Hype-Alert: Wearable Learning

27 June 2014

| Beat Döbeli Honegger

Vorsicht, die nächsten Hype-Begriffe im Bereich des technologie-enhanced-learning warten an der Ecke:

wearable learning (Biblionetz:w02461) ist einer der ersten Begriffe des post-mobile-Zeitalters und wird zu BYOW (bring your own wearable) und WYOD (Wear Your Own Device) etc. führen. Nein, nicht meine Erfindung, sondern erwähnt von Jane Hart in ihrem Blogposting Wearable Learning : the next big thing!. Sie hat auch bereits einen entsprechenden Weblog Wearable Learning eingerichtet...

Aber das können wir auch. Schliesslich ist wearable computing sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Als nächstes werden wir Computer schlucken und implantieren, wobei sich beim Schlucken Digitales und Chemisches mischen wird. Darum, reservieren wir doch schon mal folgende Domains:

Der Hype cycle (Biblionetz:w01398)

- pill learning

- swallow learning

- injected learning

- under skin learning

- skin deep learning

- in the flesh learning

- …

- Wenn Lernen unter die Haut geht

- Den Schulstoff einfach schlucken

- Wenn der Schulstoff in Fleisch und Blut übergeht

- …

Der Hype cycle (Biblionetz:w01398)

Vergangenen Mittwoch (11.06.2014) hat die Projektleitung des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) zu einem Hearing in Sachen Teillehrplan ICT und Medien (Biblionetz:t15600) geladen und ca. 50 Vertreterinnen und Vertreter von Kantonen, Pädagogischen Hochschulen und Interessen-Verbänden kamen. Es ging darum, die Arbeit der Expertengruppe II zum Teillehrplan ICT und Medien zu diskutieren, die in der Folge der allgemeinen Lehrplanvernehmlassung in Auftrag gegeben worden war.

Dies könnte man als Wirklichkeit 1, kurz W1 bezeichnen.

Am gestrigen Sonntag hat die NZZ am Sonntag über den Anlass berichtet. Der berichtende Journalist war selbst nicht am Anlass (weil keine Journalisten eingeladen waren), sondern musste sich auf ihm zugespielte Unterlagen und Berichte von Anwesenden (= W2) stützen.

Der Journalist schreibt also seinen Artikel (= W3) und speist ihn ins Redaktionssystem der NZZ ein. Vermutlich der Produzent macht einen kurzen, knackigen Titel dazu: Programmieren als Pflichtstoff (Biblionetz:t16654), ohne am Anlass gewesen (W1) zu sein oder mit den Anwesenden gesprochen zu haben (W2). Die NZZ stellt den Artikel nicht online, er ist also nur für Abonnentinnen und Abonnenten der NZZ am Sonntag wahrnehmbar.

Dazu gehört auch die Redaktion der Gratiszeitung 20 Minuten. Sie verfasst noch am Sonntag ihrerseits einen Artikel (= W4 ), dessen Inhalt einzig und allein aus dem Artikel der NZZ am Sonntag stammt. 20 Minuten war weder am Anlass, noch hat 20 Minuten die relevanten Unterlagen oder hatte Gelegenheit mit Personen zu reden, die am Anlass waren. Am Sonntagmittag erscheint der Artikel unter dem Titel Programmieren als Pflichtfach ab 3. Klasse (Biblionetz:t16662)

Wie immer bei 20 Minuten stürzt sich nun eine Horde von Online-Kommentatoren auf den Artikel und verfasst bis am Sonntagabend über 80 Kommentare (W5) ohne am Anlass gewesen zu sein (W1), die Unterlagen dazu gelesen oder mit Anwesenden gesprochen zu haben (W2), den Artikel in der NZZ am Sonntag zu kennen (W3) oder - wenn man gewisse Kommentare liest - auch nur den Artikel in 20 Minuten (W4) genau gelesen zu haben.

Aus dem Entwurf des Teillehrplans ICT und Medien des Lehrplans 21:

8←-- Nun also doch: Im Lehrplan 21 soll Programmieren einen festen Platz im Unterricht erhalten. Das Modul wird nun "Medien und Informatik" heissen. Laut der 'NZZ am Sonntag' sollen sich Kinder bereits ab der dritten Klasse eine Lektion pro Woche mit Computern, Programmen und neuen Medien auseinandersetzen. In der Oberstufe seien zwei Lektionen pro Woche eingeplant. So der Vorschlag der Expertengruppe der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), weiss die Sonntagszeitung.

8←-- Was davon gehört zu W1 und was zu Wn - oder anders rum gefragt: Welche Änderungen soll es gegenüber der ursprünglichen Fassung geben? -- Main.PeterSomm - 24 Jun 2014 ,

können an einfachen Beispielen Vor- und Nachteile von Primärerfahrungen, Medienbeiträgen und Erfahrungen in virtuellen Lebensräumen beschreiben (z.B. Naturerlebnis, Film, Geschichte, Lernprogramm). (Quelle)

und

Schülerinnen und Schüler können Funktion und Bedeutung der Medien für Kultur, Wirtschaft und Politik beschreiben und darlegen, wie gut einzelne Medien diese Funktion erfüllen (z.B. Manipulation, technische Abhängigkeit, Medien als vierte Gewalt).

Das lese ich auf inside.it

8←-- Nun also doch: Im Lehrplan 21 soll Programmieren einen festen Platz im Unterricht erhalten. Das Modul wird nun "Medien und Informatik" heissen. Laut der 'NZZ am Sonntag' sollen sich Kinder bereits ab der dritten Klasse eine Lektion pro Woche mit Computern, Programmen und neuen Medien auseinandersetzen. In der Oberstufe seien zwei Lektionen pro Woche eingeplant. So der Vorschlag der Expertengruppe der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), weiss die Sonntagszeitung.

8←-- Was davon gehört zu W1 und was zu Wn - oder anders rum gefragt: Welche Änderungen soll es gegenüber der ursprünglichen Fassung geben? -- Main.PeterSomm - 24 Jun 2014 ,

Relativ konsterniert liest sich das Editorial der aktuellen Ausgabe 14/2014 (Biblionetz:b05683) der Zeitschrift c't (Biblionetz:j00010) zum Schwerpunktthema Baustelle Schul-IT: 20 Jahre und kein Update

Dorothee Wiegand beklagt sich in diesem Editorial, dass in Deutschland das Kultusministerium seit Jahren (genauer: 1995) betont, wie wichtig digitale Medien für die Bildung seien, sich in der Schulpraxis aber vergleichsweise wenig bewege:

Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:

Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:

So gibt es keinen Zeitplan für die flächendeckende Ausstattung aller Schulen mit Breitbandanschlüssen. Es fehlt immer noch ein bundesweit gültiger Bildungsstandard, wie ihn die KMK für viele andere Fächer festgelegt hat. In der gymnasialen Oberstufe können Schüler mit Informatik nicht ihre Belegungsverpflichtung für die Naturwissenschaften erfüllen, denn Informatik ist den Fächern Biologie, Chemie und Physik nicht gleichgestellt.

Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:

Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:

- Dorothee Wiegand Für das Leben Lernen - Schulen auf dem Weg zum zeitgemässen Computereinsatz

Seite 100-105 (Biblionetz:t16647) - Beat Döbeli Honegger, Jöran Muuß-Merholz Computer be-greifen! - Informatik-Unterricht ab der Grundschule

Seite 106-108 (Biblionetz:t16666) - Simon Peyton Jones, Jöran Muuß-Merholz "Computing" ab Klasse 1 - Interview mit Simon Peyton Jones

Seite 110-111 (Biblionetz:t16648) - Richard Heinen Handy erlaubt! - Smartphone & Co erobern das Klassenzimmer

Seite 112-115 (Biblionetz:t16649)

One-to-One-Computing (Biblionetz:w02173) beschreibt die Situation in höheren Schulstufen eigentlich bereits nicht mehr korrekt. Wenn die Schule das Mitbringen von persönlichen Geräten erlaubt, nehmen Studierende und SchülerInnen der Sekundarstufe II meist mehr als ein einziges Gerät mit. Neben dem Smartphone ist oft noch das Notebook oder das Tablet oder gar beides in der Mappe. Hochschulen rechnen bereits heute mit ca. 2.5 benötigten IP-Adressen pro StudentIn (und beklagen mangelnde IPV4-Adressen, wenn die Studierendengeräte "echte" IP-Adressen erhalten sollten).

Damit ist der Begriff One-to-One-Computing ja eigentlich veraltet. Ich verwende ihn aber weiterhin. Alle bisher gehörten Vorschläge für einen moderneren Begriff wie Many-to-One-Computing, Personal Learning Environment etc. sind mir zu schwammig und bringen den Paradigmenwechsel einer 1:1-Ausstattung aus meiner Sicht zu wenig prägnant auf den Punkt.

Für mich ist eine 1:1-Ausstattung ein Wendepunkt, ein singularity point. Bei einer 1:1-Ausstattung kippt die Situation, ab dann sind digitale Geräte verfügbar und wir können uns um inhaltliche und didaktische Fragen kümmern, statt logistische Herausforderungen zu lösen. So wie die Veränderungen von einer 1:6 zu einer 1:4-Ausstattung eher gradueller Natur sind (und mich bildungspolitisch seit längerem nicht mehr interessieren, obwohl es im Schulzimmer natürlich einen Unterschied macht), so sind es auch nur graduelle Unterschiede, ob Lernende 1.0, 1.5 oder 2.5 digitale Geräte zur Verfügung haben.

Das war schon früher so: Der Wendepunkt war, als alle Schülerinnen und Schüler einen Stift zum Schreiben hatten. Wie viele Farbstifte heute zur Verfügung stehen, ist irrelevant.

One-to-One-Computing ist für mich die technokratische Metapher für die Aussage "Liebe Schule, digitales Lernen und Arbeiten ist alltäglich."

One-to-One-Computing ist darum eine relevante bildungspolitische Forderung. Alles darüber hinaus sind dann wieder Detaildiskussionen, die von SpezialistInnen geführt werden sollen.

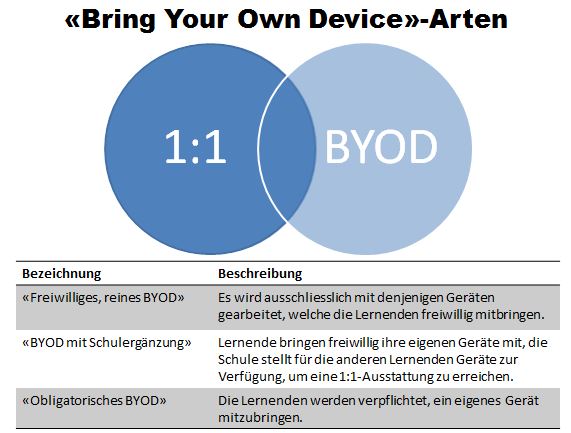

| Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|

| "Freiwilliges, reines BYOD" | Es wird ausschliesslich mit denjenigen Geräten gearbeitet, welche die Lernenden freiwillig mitbringen, d.h. es ergibt sich nicht zwingend eine 1:1-Ausstattung. |

| "BYOD mit Schulergänzung" | Lernende bringen freiwillig eigene Geräte mit, die Schule stellt für die anderen Lernenden Geräte zur Verfügung, um eine 1:1-Ausstattung zu erreichen. |

| "Obligatorisches BYOD" | Die Lernenden werden verpflichtet, ein eigenes Gerät mitzubringen. |

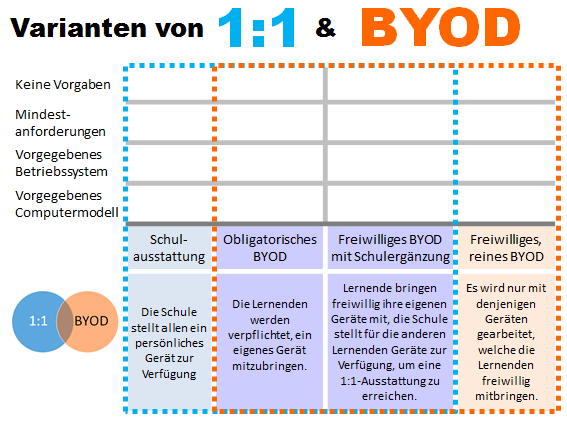

Detailliertere Darstellung (Juni 2014)

Die Realität ist ja immer komplizierter als die schönen Grafiken. Hier deshalb eine detaillierte Darstellung, die den Homogenitätsgrad der Ausstattung berücksichtigt:

, IsaKaestchenDenken

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 13:47.