TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

Wieder einmal möchte ich einen noch nicht ausgegorenen Gedanken, den ich die letzten Tage mit mir herumtrage hier zur Diskussion stellen.

Ich beschäftige mich ja schon länger mit der Frage, welche Bedeutung die Wissenschaft Informatik (Biblionetz:w00458) für die Allgemeinbildung (Biblionetz:w00463) hat und wie sich entsprechende Inhalte gegebenenfalls in die bereits überfrachtete obligatorische Schulzeit packen liessen. Will man heutzutage etwas Neues in die Schule packen, bedeutet dies fast zwangsläufig, dass man etwas anderes streicht. Neue Themen und Inhalte haben es damit schwer, sie haben traditionelle Themen und Inhalte als natürliche Opponenten. Zu diesem Verdrängungskampf kommt dann noch das Drängeln der zahlreichen neuen Themen und Inhalte: Ist jetzt interkultureller Dialog wichtiger als Gesundheitsförderung oder Berufsorientierung ?

In der Vergangenheit habe ich die Themenbereiche Informatik und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) (Biblionetz:w01620) als sich nicht sehr grün seiend erlebt. Gegenseitige Skepsis scheint mir für das Verhältnis noch höflich formuliert.

In den letzten Tagen hatte ich mehrfach an verschiedenen Orten mit dem Thema Systemdenken (Biblionetz:w00104) zu tun und derzeit fasziniert mich der Gedanke, dass Systemdenken ein verbindendes Element von BNE und Informatik sein könnte:

Spielt es letztlich eine Rolle, unter welchem Fächerdach Themen wie Rückkoppelung, Wirkungsdiagramme (Biblionetz:w01121) oder Systemarchetypen (Biblionetz:w01562) vermittelt werden? Aber in unserer stark vernetzten, interdependenten Welt sollten diese solche Konzepte doch Bestandteil der Allgemeinbildung sein, oder?

P.S.: Die Diplomarbeit Vermittlung systemwissenschaftlicher Grundkonzepte von Reinhard Wagner (2002) (Biblionetz:b01645) liefert meiner Ansicht nach eine gute (und kostenlos im Netz verfügbare) Einführung ins Thema.

Lieber Beat,

im Hamburger Rahmenplan der Oberstufe ist "Modellbildung und Simulation" zum Pflichtthema geworden, gerade unter dem Aspekt.

http://www.mint-hamburg.de

Viele Grüße,

Torsten

-- Main.TorstenOtto - 20 May 2010

Lieber Torsten, danke für den Hinweis! Welche Klassenstufen sind in Hamburg "Oberstufe"?

-- Main.BeatDoebeli - 27 May 2010

Die Oberstufe in Deutschland ist die gymnasiale Stufe 11-13 (resp. 12, wo gekappt wurde). Zumindest war das in Nordrheinwestfalen vor 10 Jahren so...

-- Main.MelanieBolz - 31 May 2010

Es geht um das modellierende, vernetzte Denken, um Systeme der Wirklichkeit zu beschreiben, zu simulieren und zu verstehen.

Diese Aussage könnte doch sowohl als Teilziel der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als auch als Teilziel der Informatik durchgehen, oder?

In einer Motion (Biblionetz:t11664) im Ständerat fordert Rolf Schweiger (FDP) die Verankerung eines Medienführerscheins im Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172)

(siehe auch den entsprechenden Tages-Anzeiger-Artikel (Biblionetz:t11663)): P.S: Zur allgemeinen Frage, ob die Vermittlung von Medienkompetenz Aufgabe der Eltern oder der Schule sei: Bei der Vorbereitung eines Elternabends in der iPhone-Klasse bin ich gestern übrigens über eine erstaunliche Auffassung gestossen, warum Mobiltelefone in der Schule (Biblionetz:w01971) nichts zu suchen hätten: Im Buch Kids im Netz (Biblionetz:b03138) meint Nina Scheu:

P.S: Zur allgemeinen Frage, ob die Vermittlung von Medienkompetenz Aufgabe der Eltern oder der Schule sei: Bei der Vorbereitung eines Elternabends in der iPhone-Klasse bin ich gestern übrigens über eine erstaunliche Auffassung gestossen, warum Mobiltelefone in der Schule (Biblionetz:w01971) nichts zu suchen hätten: Im Buch Kids im Netz (Biblionetz:b03138) meint Nina Scheu:

(siehe auch den entsprechenden Tages-Anzeiger-Artikel (Biblionetz:t11663)):

Die Grundkenntnisse und die Fertigkeit rund um digitale Medien (Spiele, Internet und Fernsehen) sollen dabei altersgerecht angepasst und aufbauend unterrichtet werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen auf jeder Stufe separat und lernfachunabhängig einen Leistungsnachweis erhalten. Dieser ist an ein Zertifikat gebunden. In einem Baukastensystem werden zunehmend Kenntnisse über verschiedene Teilbereiche der Medienkompetenz vermittelt.

In seiner Antwort (Biblionetz:t11665) bekräftigt der Bundesrat zwar die Bedeutung von Medienkompetenz (Biblionetz:w00542) in der heutigen Informationsgesellschaft, sieht jedoch keinen zusätzlichen Handlungsbedarf, da - die Volksschule bereits seit längerem Medienkompetenz vermittle,

- das Thema im Bereich "überfachliche Kompetenzen und überfachliche Themen" des Lehrplans 21 bereits vorgesehen sei,

- ein solcher Medienführerschein weder Konfrontation noch Konsumation gefährlicher Internetinhalte verhindern würde,

- das Aufstellen und Durchsetzen entsprechender Regeln "Teil der elterlichen Erziehungsverantwortung" sei.

- der Bund im Volksschulbereich keine gesamtschweizerischen Kompetenzen habe

- jedoch mit der Finanzierung des Schweizerischen Bildungsservers educa.ch seine diesbezügliche Verantwortung bereits wahrnehme.

P.S: Zur allgemeinen Frage, ob die Vermittlung von Medienkompetenz Aufgabe der Eltern oder der Schule sei: Bei der Vorbereitung eines Elternabends in der iPhone-Klasse bin ich gestern übrigens über eine erstaunliche Auffassung gestossen, warum Mobiltelefone in der Schule (Biblionetz:w01971) nichts zu suchen hätten: Im Buch Kids im Netz (Biblionetz:b03138) meint Nina Scheu:

P.S: Zur allgemeinen Frage, ob die Vermittlung von Medienkompetenz Aufgabe der Eltern oder der Schule sei: Bei der Vorbereitung eines Elternabends in der iPhone-Klasse bin ich gestern übrigens über eine erstaunliche Auffassung gestossen, warum Mobiltelefone in der Schule (Biblionetz:w01971) nichts zu suchen hätten: Im Buch Kids im Netz (Biblionetz:b03138) meint Nina Scheu:

Ein anderer, nicht minder gewichtiger Grund für das Handyverbot an den Schulen ist aber, dass in vielen Familien der Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln - über die technischen Aspekte hinaus - noch kaum thematisiert und geübt wird.

Tja, ich würde das genau umgekehrt sehen: Gerade weil in vielen Familien das Thema Medienkompetenz zu wenig beachtet wird, muss die Schule hier einen Ausgleich schaffen.

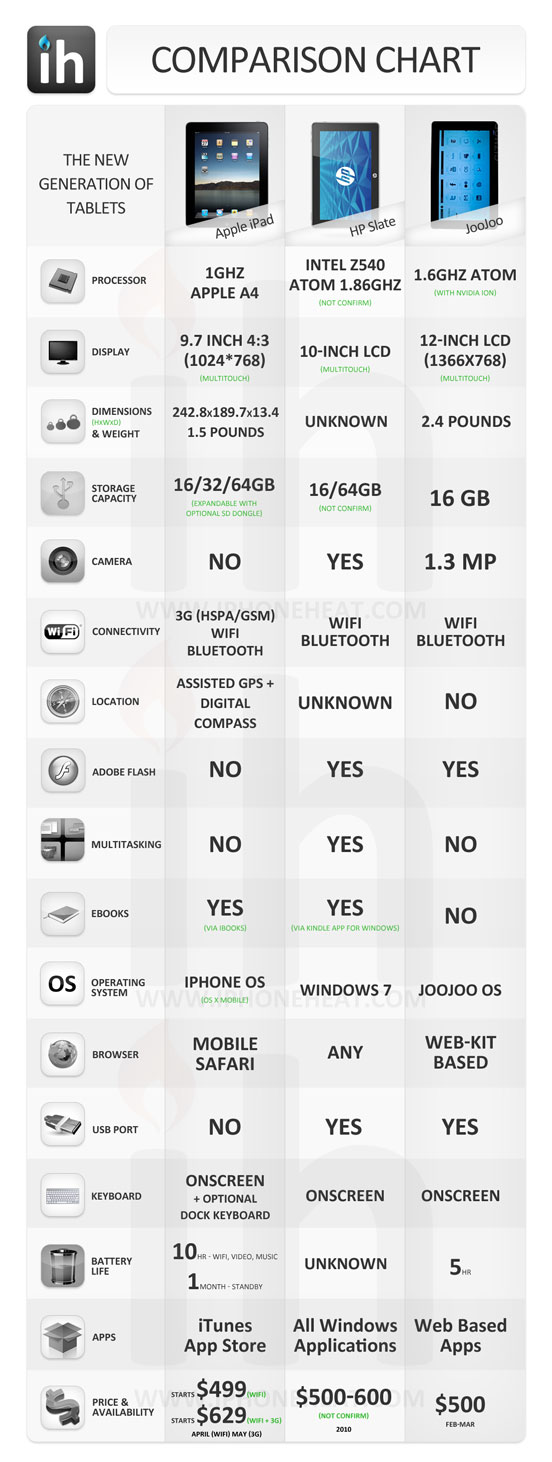

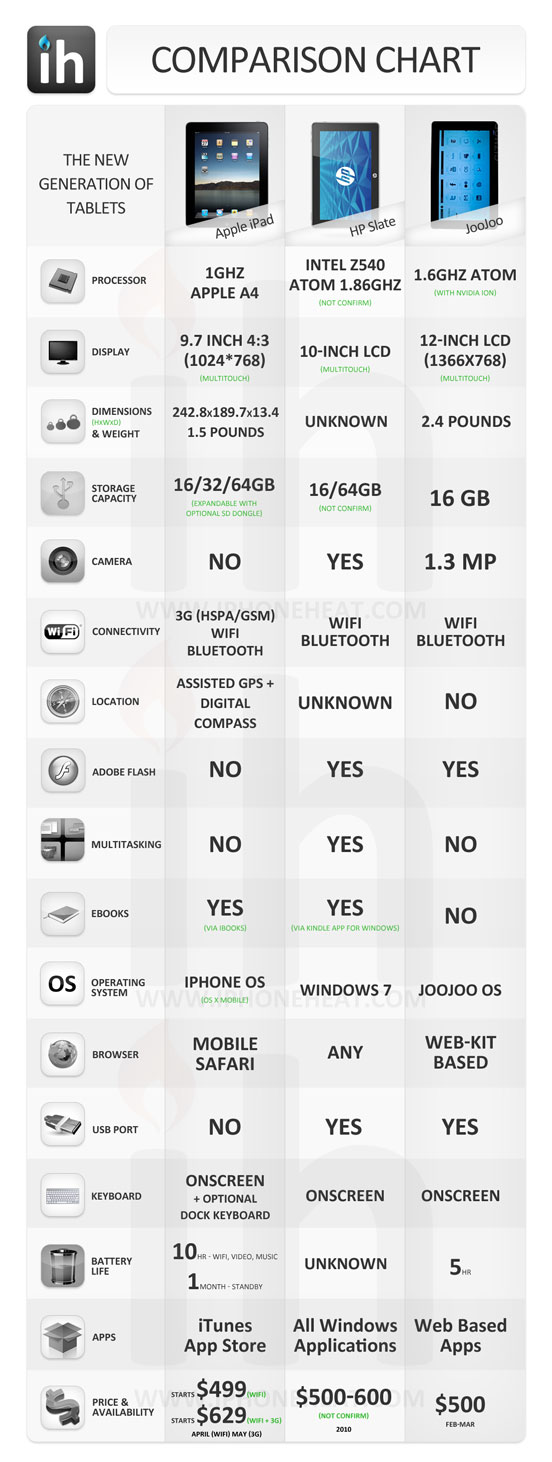

Derzeit sind sowohl Mass- als auch Social Media voller iPad-Berichten und Analysen. hier nur als Erinnerung: Das iPad ist weder das erste noch das einzige Gerät im Slate-Format. Hier ein Vergleich dreier aktuell (angekündigter) Slate-Computer von iPhoneHeat, unter anderem des auch schon hier erwähnten HpSlate:

Vom im Januar 2010 angekündigten HpSlate gibt es unterdessen weitere Werbevideos, die aber nicht viel über die technischen Daten des Geräts aussagen:

… und dabei hast Du das WePad noch nicht einmal erwähnt, Beat. Das ist zwar auch nur angekündigt, aber vielleicht materialisiert es sich ja doch...

Schön aber, dass man den TC1100 jetzt auch so einfach bedienen kann

… und dabei hast Du das WePad noch nicht einmal erwähnt, Beat. Das ist zwar auch nur angekündigt, aber vielleicht materialisiert es sich ja doch...

Schön aber, dass man den TC1100 jetzt auch so einfach bedienen kann  -- Main.TorstenOtto - 07 Apr 2010

Aus meiner Sicht ist wesentlich, ob auf dem Pad ein freies Betriebssystem läuft oder wenigstens laufen kann und wie weit das Gerät offen für die Entwicklung freier Software ist. Das ist schon deshalb im Bildungsbereich notwendig, weil nicht zu den Kosten der hardware auch noch die Kosten der software hinzu kommen dürfen, da hierdurch soziale Schranken errichtet werden.

-- Main.RomeyW - 09 Apr 2010

Soeben gefunden: Worum es bei dem iPad wirklich geht:

http://www.golem.de/1004/74346.html ("Axel-Springer-Chef: Das iPad rettet die Verlagsbranche")

Mit Bildung hat das wenig zu tun.

-- Main.RomeyW - 09 Apr 2010

Es scheint mir eine relativ enge Sichtweise zu sein, wenn nur Werkzeuge und Medien schultauglich sind, die spezifisch für die Schule entwickelt worden sind. iPad und Konsorten können durchaus für Bildungszwecke nützlich sein, auch wenn sie ursprünglich nicht dafür konzipiert worden sind. Selbstverständlich ist es optimal, wenn spezifische Bildungswerkzeuge und -medien verfügbar sind. Alle anderen aber zum Vornherein auszuschliessen scheint mir falsch zu sein.

-- Main.BeatDoebeli - 09 Apr 2010

Ich schließe Werkzeuge, die unnötige Kosten verursachen, in erster Linie aus sozialen Gründen aus. Es dürfen im Bildungsbereich keine sozialen Barrieren errichtet werden Bei Hartz IV sind 10,- pro Kind schon viel.

-- Main.RomeyW - 09 Apr 2010

Da bin ich einverstanden, wenn die Schüler/-innen bzw. die Eltern das bezahlen müssen. Wenn es die Schule bezahlt, dann sind TCO und nicht Beschaffungskosten relevant. Wenn mir der Betrieb von proprietären Systemen günstiger kommt als der Betrieb von offenen Systemen, dann ist die Sache für mich zumindest ökonomisch klar.

-- Main.BeatDoebeli - 14 Apr 2010

Ich habe schon seit vielen Jahren so ein Slate, auf dem jede Linux-Distribution läuft (Paceblade Slimbook). Allerdings hatte sich der Hersteller (Tulip Computers) nicht genügend um die Qualitätskontrolle sowohl der Hardware als auch der Konfiguration des gelieferten Systems gekümmert, so dass das damals 2000-fränkige Gerät nie ein Renner wurde, auch bei mir nicht. Im Schulbetrieb wäre solche Hardware zu heikel, wie eigentlich die meisten Laptops und Notebooks: in kurzer Zeit sind sie Sondermüll.

-- Main.TheoSchmidt - 19 May 2010

-- Main.TorstenOtto - 07 Apr 2010

Aus meiner Sicht ist wesentlich, ob auf dem Pad ein freies Betriebssystem läuft oder wenigstens laufen kann und wie weit das Gerät offen für die Entwicklung freier Software ist. Das ist schon deshalb im Bildungsbereich notwendig, weil nicht zu den Kosten der hardware auch noch die Kosten der software hinzu kommen dürfen, da hierdurch soziale Schranken errichtet werden.

-- Main.RomeyW - 09 Apr 2010

Soeben gefunden: Worum es bei dem iPad wirklich geht:

http://www.golem.de/1004/74346.html ("Axel-Springer-Chef: Das iPad rettet die Verlagsbranche")

Mit Bildung hat das wenig zu tun.

-- Main.RomeyW - 09 Apr 2010

Es scheint mir eine relativ enge Sichtweise zu sein, wenn nur Werkzeuge und Medien schultauglich sind, die spezifisch für die Schule entwickelt worden sind. iPad und Konsorten können durchaus für Bildungszwecke nützlich sein, auch wenn sie ursprünglich nicht dafür konzipiert worden sind. Selbstverständlich ist es optimal, wenn spezifische Bildungswerkzeuge und -medien verfügbar sind. Alle anderen aber zum Vornherein auszuschliessen scheint mir falsch zu sein.

-- Main.BeatDoebeli - 09 Apr 2010

Ich schließe Werkzeuge, die unnötige Kosten verursachen, in erster Linie aus sozialen Gründen aus. Es dürfen im Bildungsbereich keine sozialen Barrieren errichtet werden Bei Hartz IV sind 10,- pro Kind schon viel.

-- Main.RomeyW - 09 Apr 2010

Da bin ich einverstanden, wenn die Schüler/-innen bzw. die Eltern das bezahlen müssen. Wenn es die Schule bezahlt, dann sind TCO und nicht Beschaffungskosten relevant. Wenn mir der Betrieb von proprietären Systemen günstiger kommt als der Betrieb von offenen Systemen, dann ist die Sache für mich zumindest ökonomisch klar.

-- Main.BeatDoebeli - 14 Apr 2010

Ich habe schon seit vielen Jahren so ein Slate, auf dem jede Linux-Distribution läuft (Paceblade Slimbook). Allerdings hatte sich der Hersteller (Tulip Computers) nicht genügend um die Qualitätskontrolle sowohl der Hardware als auch der Konfiguration des gelieferten Systems gekümmert, so dass das damals 2000-fränkige Gerät nie ein Renner wurde, auch bei mir nicht. Im Schulbetrieb wäre solche Hardware zu heikel, wie eigentlich die meisten Laptops und Notebooks: in kurzer Zeit sind sie Sondermüll.

-- Main.TheoSchmidt - 19 May 2010

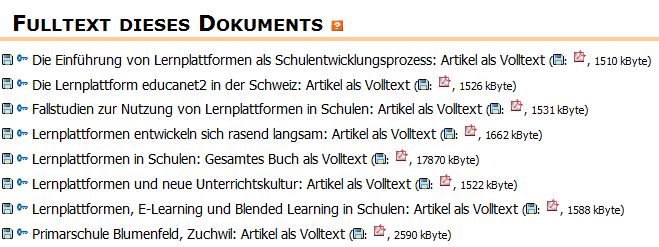

Seit längerem interessiere ich mich für das Thema Open Access (Biblionetz:w01889), den entsprechenden Biblionetz-Eintrag gibt es seit März 2006. Bis vor kurzem war mein Interesse eher akademisch und gesellschaftspolitisch. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Nationalfondsstudie zu Lernplattformen an Schulen (Biblionetz:b03672) bei uns am Institut hat die Open-Access-Diskussion nun plötzlich konkret werden lassen. Mein entsprechender Publikationshinweis hier im Blog hat zahlreiche Leserinnen und Leser auf die entsprechende Biblionetzseite geführt. Dort wieder sind dann einige auf den Abschnitt Fulltext dieses Dokuments gestossen und haben vergeblich versucht, die entsprechenden PDF-Dokumente herunterzuladen:

Seit längerem interessiere ich mich für das Thema Open Access (Biblionetz:w01889), den entsprechenden Biblionetz-Eintrag gibt es seit März 2006. Bis vor kurzem war mein Interesse eher akademisch und gesellschaftspolitisch. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Nationalfondsstudie zu Lernplattformen an Schulen (Biblionetz:b03672) bei uns am Institut hat die Open-Access-Diskussion nun plötzlich konkret werden lassen. Mein entsprechender Publikationshinweis hier im Blog hat zahlreiche Leserinnen und Leser auf die entsprechende Biblionetzseite geführt. Dort wieder sind dann einige auf den Abschnitt Fulltext dieses Dokuments gestossen und haben vergeblich versucht, die entsprechenden PDF-Dokumente herunterzuladen:

In einer Medienmitteilung von heute, 14.05.2010 verweist die Zürcher Bildungsdirektion auf einen Beschluss des Bildungsrats  nach welchem mit verschiedenen Massnahmen die Naturwissenschafts- und Technikbildung gefördert werden soll.

Dieser Beschluss basiert zum Teil auf den Empfehlungen einer Expertise zu Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im Kanton Zürich

nach welchem mit verschiedenen Massnahmen die Naturwissenschafts- und Technikbildung gefördert werden soll.

Dieser Beschluss basiert zum Teil auf den Empfehlungen einer Expertise zu Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im Kanton Zürich  (Biblionetz:b03995) des Zürcher Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik.

Sowohl die Expertise als auch der Bildungsratsbeschluss veranlasst mich zu einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freut es mich, dass die Bedeutung von Naturwissenschaften und Technik für die Allgemeinbildung pointiert herausgestellt wird:

(Biblionetz:b03995) des Zürcher Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik.

Sowohl die Expertise als auch der Bildungsratsbeschluss veranlasst mich zu einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freut es mich, dass die Bedeutung von Naturwissenschaften und Technik für die Allgemeinbildung pointiert herausgestellt wird:

nach welchem mit verschiedenen Massnahmen die Naturwissenschafts- und Technikbildung gefördert werden soll.

Dieser Beschluss basiert zum Teil auf den Empfehlungen einer Expertise zu Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im Kanton Zürich

nach welchem mit verschiedenen Massnahmen die Naturwissenschafts- und Technikbildung gefördert werden soll.

Dieser Beschluss basiert zum Teil auf den Empfehlungen einer Expertise zu Naturwissenschaft und Technik in der Allgemeinbildung im Kanton Zürich  (Biblionetz:b03995) des Zürcher Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik.

Sowohl die Expertise als auch der Bildungsratsbeschluss veranlasst mich zu einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freut es mich, dass die Bedeutung von Naturwissenschaften und Technik für die Allgemeinbildung pointiert herausgestellt wird:

(Biblionetz:b03995) des Zürcher Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik.

Sowohl die Expertise als auch der Bildungsratsbeschluss veranlasst mich zu einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freut es mich, dass die Bedeutung von Naturwissenschaften und Technik für die Allgemeinbildung pointiert herausgestellt wird:

Obwohl unser Leben von unzähligen technischen Erfindungen geprägt ist, hat es die Technik dennoch bis heute kaum geschafft, als echter Bestandteil der Allgemeinbildung akzeptiert zu werden. Häufig wird technisches Unwissen sogar noch als Beweis echter Bildung betrachtet. Entsprechend kommen technische Themen im Schulsystem der Schweiz, wie in fast allen anderen westlichen Ländern auch, zu kurz.

Ralf Schumacher, Seite 28 der Expertise

Andererseits ist es frustrierend, dass Informatik komplett unberücksichtigt bleibt. In der Expertise kommt der Begriff auf den 124 Seiten ganze drei Mal vor, im Beschluss des Bildungsrats fehlt er ganz. Man scheint die Bedeutung der Wissenschaftsdisziplinen, die zur Industriegesellschaft geführt haben, fördern zu wollen und ignoriert dabei die Wissenschaft, die massgeblich zum Entstehen der Informationsgesellschaft geführt hat.

Ralf Schumacher, Seite 28 der Expertise

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 05:55.