Veranstaltung

Veranstaltung Archive

- 1Mar 2020

- 1Jan 2016

- 1Dec 2015

- 1Sep 2015

- 1Jul 2015

- 1Jun 2015

- 1May 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 3Sep 2014

- 2Aug 2014

- 1Feb 2014

- 1Jan 2014

- 1Dec 2013

- 5Oct 2013

- 1Jul 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 1Jan 2013

- 1Dec 2012

- 1Nov 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 3Aug 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 2Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Nov 2011

- 2Sep 2011

- 1Jul 2011

- 2Mar 2011

- 1Dec 2010

- 2Nov 2010

- 2Oct 2010

- 2Sep 2010

- 1Aug 2010

- 1Jul 2010

- 2Feb 2010

- 2Dec 2009

- 4Sep 2009

- 1Apr 2009

- 5Mar 2009

- 5Feb 2009

- 1Jan 2009

- 2Nov 2008

- 1Oct 2008

- 3Sep 2008

- 2Aug 2008

- 2May 2008

- 1Mar 2008

- 3Jan 2008

- 3Dec 2007

- 2Nov 2007

- 1Oct 2007

- 4Sep 2007

- 2Aug 2007

- 1Jul 2007

- 3May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 2Jan 2007

- 1Dec 2006

- 5Nov 2006

- 2Oct 2006

- 6Sep 2006

- 1Jul 2006

- 2Jun 2006

- 2May 2006

- 2Feb 2006

- 1Jan 2006

- 5Nov 2005

- 4Oct 2005

- 2Sep 2005

- 1Aug 2005

Veranstaltung

Jahresanfänge eignen sich für den Blick in die Zukunft. Nach dem Beitrag Zukunft der Arbeit nun der kurze Bericht zur Konferenz Schule der Zukunft - alles digital!?, welche im November 2015 von der Telekom und der Zeit in Berlin veranstaltet worden war.

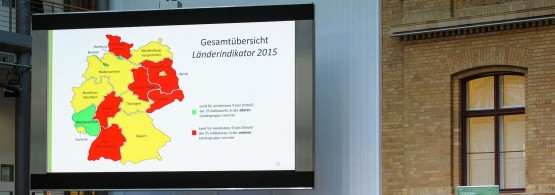

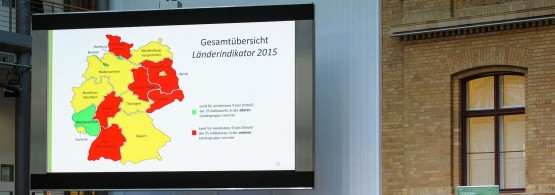

Anlässlich dieser Veranstaltung wurde der Länderindikator 2015 zur digitalen Bildung in Deutschland Schule digital (Biblionetz:b06082) präsentiert und veröffentlicht. Anhand einer Befragung von Lehrkräften wurde der Stand der Digitalisierung der Schulen der 16 Bundesländer eingeschätzt und in drei Kategorien präsentiert:

Zudem werden im Bericht sieben Handlungsempfehlungen zur digitalen Bildung gemacht:

Sowohl diesem Länderindikator als auch diesen Handlungsempfehlungen stehe ich zugegebenermassen etwas ambivalent gegenüber. Vermutlich gehört das zum politischen Wahrnehmungsprozess der Herausforderung "Schule und Digitalisierung". Die Empfehlungen kann man alle sofort unterschreiben, aber sie sind auch sehr allgemein gehalten und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, unter Expertinnen und Experten habe man diese Empfehlungen bereits vor 15 Jahren ausgesprochen... (Aber ich weiss auch aus frustrierender Erfahrung aus der Schweiz, dass auch im Jahr 2015 der Zwischentitel Keine IT-Ausstattung ohne pädagogisches Konzept von Seite 7 des Länderindikators missachtet wird...)

An der Konferenz wurden mehrere Best-Practice-Beispiele des Lernens mit digitalen Medien in der Schule präsentiert und innovative Lehrpersonen unterschiedlicher Schulstufen sowie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten diskutierten über digitale Bildung. Unterdessen sind nicht nur die Audioaufnahmen der Gesprächsrunden, sondern auch die Videoaufnahmen online verfügbar.

In der Gesprächsrunde zur internationalen Perspektive durfte ich vom Lehrplan 21 aus der Schweiz berichten und habe unter anderem die Bedeutung der Informatik für die heutige Allgemeinbildung betont.

- DIGITALE KOMPETENZEN ERLERNEN

Kinder und Jugendliche müssen den Umgang mit digitalen Medien genauso lernen wie das Lesen, Schreiben und Rechnen. Daher müssen Konzepte für das Lernen über Medien und das Lernen mit Medien fest im Unterricht möglichst in allen Fächern verankert werden. - AUFKLÄREN STATT VERBIETEN

Um junge Menschen für die kompetente, verantwortungsbewusste und sinnvolle Nutzung digitaler Medien fit zu machen, müssen sie für den sorgsamen Umgang mit diesen sensibilisiert werden. Es geht darum, die Chancen und Risiken digitaler Medien zu thematisieren, statt deren Nutzung zu verbieten. Das gilt sowohl für den Umgang mit persönlichen Daten als auch für die Nutzung von Medien im Unterricht. - LEHRER PRAXISNAH UNTERSTÜTZEN

Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist vorrangig Aufgabe der Lehrer. Länder und Kommunen müssen sie dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche auf das Leben in der digitalen Welt vorzubereiten. Dazu muss die Politik geeignete Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel indem sie verstärkt Fortbildungen, Lehrplanvorgaben und IT-Unterstützung zur Verfügung stellt. - KULTUR DES TEILENS ENTWICKELN

Für den Unterricht mit digitalen Medien benötigen die Lehrer Zeit und Freiräume, zum Beispiel um medien-gestützte Lehr-/Lernkonzepte für den Schulalltag zu entwickeln. Darüber hinaus müssen sie im Sinne einer Kultur des Teilens Möglichkeiten zur vernetzten Zusammenarbeit haben im Kollegium, schulübergreifend und mit außerschulischen Partnern. - AUSSTATTUNG DEN KONZEPTEN ANPASSEN

Bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen muss das pädagogisch Sinnvolle im Fokus stehen, nicht das technisch Machbare. Gemeinsam mit den Lehrkräften müssen daher zunächst pädagogisch-didaktische Unterrichtskonzepte entwickelt werden. Erst wenn solche Konzepte vorliegen, wird der Bedarf an technischer Ausstattung deutlich. Damit wird sichergestellt, dass nur die Technik angeschafft wird, die die Lehrer vor Ort tatsächlich brauchen und bedienen können. - ABLÄUFE BESSER ORGANISIEREN

Zentrale Aufgabe der Lehrkräfte ist in erster Linie guter Unterricht und nicht die Wartung von IT-Ausstattung. Die Schuladministration und die Schulträger müssen die Schulen daher mit Blick auf die technischen Grundlagen digitaler Bildung so unterstützen, dass eine sichere Nutzung und ein reibungsloser Betrieb von Geräten und Anwendungsprogrammen gewährleistet sind. - KOOPERATIONSVERBOT IM SCHULBEREICH ABSCHAFFEN

Hervorragende Bildungsangebote für die digitale Welt müssen im Interesse von Bund, Ländern und Kommunen liegen. Im Sinne einer gesamtstaatlichen Verantwortung sollten sie daher die Entwicklung und Umsetzung solcher Angebote gemeinsam angehen dürfen. Das bestehende Kooperationsverbot im Schulbereich verhindert, dass die politisch Verantwortlichen an einem Strang ziehen.

Die Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft wird 2016 an der Universität Innsbruck stattfinden und zwar vom 29.8 - 1.9.2016. Das Motto der Konferenz lautet dieses Jahr "Digitale Medien: Zusammenarbeit in der Bildung"

An der kommenden GMW-Jahrestagung wird versucht, sehr viele Präsentationsformate anzubieten um die Interaktivität und den Austausch zu erhöhen. So wird es neben den klassischen Vorträgen auch, Pecha Kucha, Gallery Walks u.v.m geben. Dies ist ausführlich im Call zu finden:

Call for Paper: GMW 2016  Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

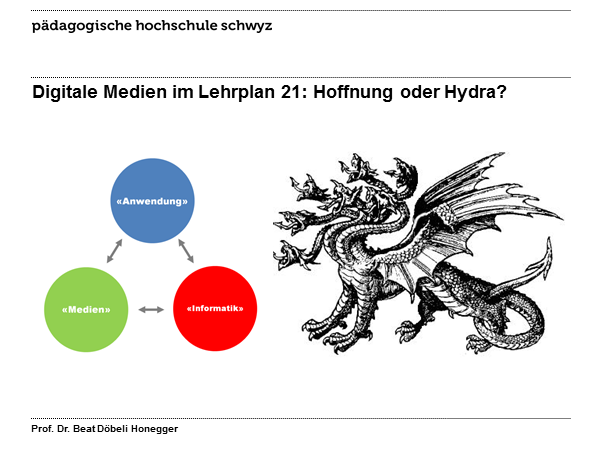

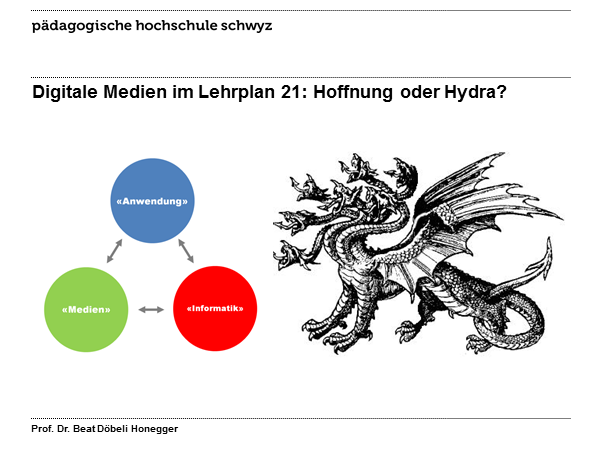

Mein gestriges Referat am 3. nationalen Fachforum Jugendmedienschutz war ein Auftakt zu einer Podiumsdiskussion zur Rolle der Schule bei der Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Um eine etwas lebhaftere Diskussion zu initiieren, habe ich unter dem Titel Digitale Medien im Lehrplan 21: Hoffnung oder Hydra? betont pessimistische Töne angeschlagen:

Ging es beim Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172) noch darum, einen Drachen zu erlegen bzw. zu zähmen, so kommt mir die aktuelle Situation eher wie der Kampf gegen eine 21-köpfige Hydra vor. Die Umsetzung des Lehrplans 21 erfolgt in der Schweiz brav föderalistisch kantonal, im Bereich Medien und Informatik hat sich die D-EDK explizit gegen eine koordinierende Arbeitsgruppe ausgesprochen. Somit sind jetzt in 21 Kantonen die gleichen Probleme, Vorbehalte und Herausforderungen zu lösen und es muss 21fach Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ich sehe die Herausforderung in drei Bereichen:

Natürlich gibt es vierlorts lobenswerte Einzelinitiativen. Aber im Schnitt ist die Arbeit seit der Verabschiedung des Lehrplans 21 anstrengeder geworden.

Als mögliche Unterstützung für Interessenvertreter in den Kantonen zwei Dokumente:

- Stundentafel: Jeder Kanton setzt die Vorschläge des Lehrplans 21 bezüglich Stundentafel anders um. Gewisse Kantone machen wie vorgeschlagen bereits ab der 5. Klasse ein Fach "Medien und Informatik", andere integrieren das Thema in Mathematik und Deutsch.

- Aus- und Weiterbildung: Alle Bildungsdirektionen kämpfen mit Sparprogrammen und haben darum wenig Freude an Forderungen nach umfangreicher Weiterbildung der Lehrpersonen im Bereich "Medien und Informatik". Wie aber Lehrpersonen der Sekundarstufe I in 4 Nachmittag befähigt werden sollen, Informatik zu unterrichten, ist mir ein Rätsel.

Im Ausbildungsbereich sehen sich die Pädagogischen Hochschulen mit dem Problem konfrontiert, in einen vollen Studienplan ein weiteres Fach "Medien und Informatik" zu integrieren. - Einführungszeitpunkt: Gewisse Kantone haben bereits mit der Einführung begonnen, andere wollen erst 2021 (wie passend...) starten. Dies erschwert kantonsübergreifende Kooperationen.

- Lehrmittel: Für den Themenbereich "Medien und Informatik" fehlen bisher zum Lehrplan passende Lehrmittel. Auf der Website http://www.lehrplan.ch wird dieses Fehlen in der FAQ bei der Frage nach den Lehrmitteln nicht einmal erwähnt...

- Digitale Kompetenzen von Lehrpersonen für den Lehrplan 21:

Eine 2.5-seitige Auslegeordnung, über welche digitale Kompetenzen Lehrpersonen verfügen sollten. (Biblionetz:t17550) - Der lange Web zum Klassenzimmer 2.0

: Ein Artikel für Gemeindeverwaltungen und Gemeindepolitiker/-innen zu den Herausforderungen der Digitalisierung in der Schule, erschienen im Kommunalmagazin 8/2015. (Biblionetz:t18000) ,

: Ein Artikel für Gemeindeverwaltungen und Gemeindepolitiker/-innen zu den Herausforderungen der Digitalisierung in der Schule, erschienen im Kommunalmagazin 8/2015. (Biblionetz:t18000) ,

soeben ist das Programm der Scratch-Conference 2015 (http://www.scratch2015ams.org/ 12.-15.8.15) online gestellt worden, siehe http://www.scratch2015ams.org/dates/ Faszinierend und überwältigend ist dabei aus meiner Sicht das 17seitige Workshopprogramm  !

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

!

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

!

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

!

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 16:57.