TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

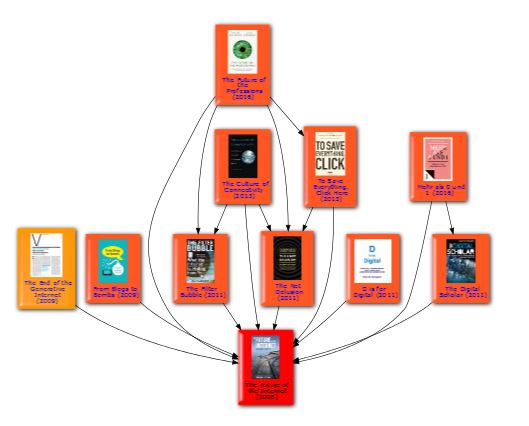

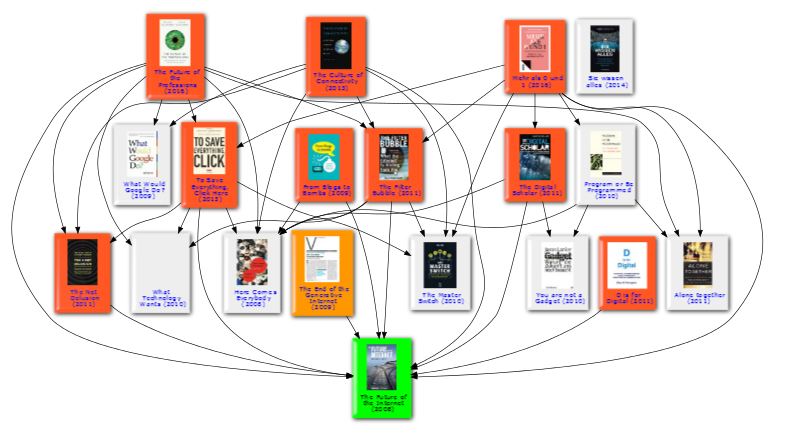

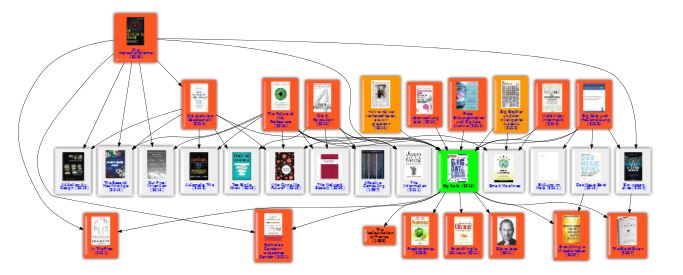

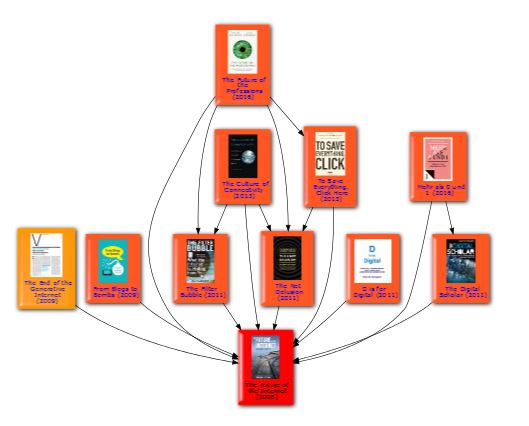

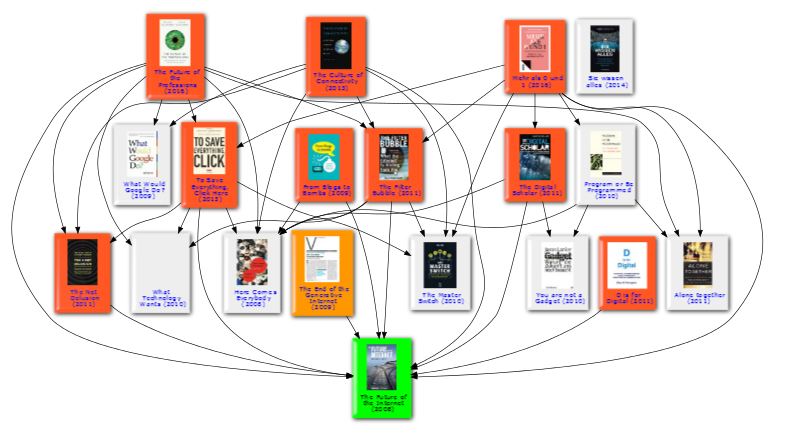

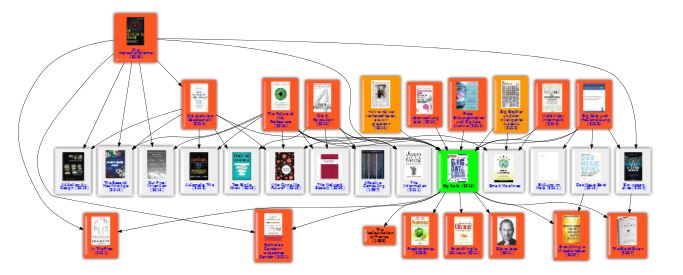

Wieder mal kurz mit dem Biblionetz herumgespielt und ihm beigebracht, auf Bücherseiten co-zitierte Bücher aufzuführen. Das sind Bücher, die oft zusammen mit dem aktuellen Buch zitiert werden (in der Grafik grau hinterlegt):

Vorher:

Nachher:

Auch ein interessantes Bild mit einer mittleren Ebene co-zitierten Bücher:

Macht Spass!

Skype bietet maschinelle Simultanübersetzung

14 January 2016

| Beat Döbeli Honegger

Wieder mal etwas Zukunft geschnuppert: Mein Skype (Biblionetz:w01670) unter Windows bietet seit neustem maschinelle Simultanübersetzung an: In 6 Sprachen bei Sprachanrufen und in ca. 50 Sprachen bei Chatkonversationen. So weit ich bisher herausgefunden habe, müssen beide Seiten über eine übersetzungsfähige Skypeversion verfügen, sonst klappt es nicht oder beim Chat nur einseitig. Linux und Mac scheinen somit vorerst aussen vor zu bleiben.

Ansonsten gibt es schon einen gewissen FutureShockLevel, wenn man zum ersten Mal englisch oder hochdeutsch spricht, praktisch synchron die eigene Sprache transkribiert auf dem Bildschirm sieht und wenige Augenblicke später in der anderen Sprache hört.

Nein, die Übersetzungsqualität ist weit entfernt von perfekt, aber doch erschreckend gut.

Wie immer bei solchen Future-Shocks: Wir wissen schon lange, dass das möglich ist und trotzdem ist es dann etwas anderes, wenn man es selbst zum ersten Mal ausprobieren kann...

- Technisch zeigt sich mal wieder, was exponentielle Leistungszunahme im Digitalen bedeuten kann

- Für die Schule wird es spannend werden, was dies für den Sprachunterricht für Auswirkungen hat, sowohl positive als auch negative.

- Gesellschaftspolitisch kann man 1 und 1 zusammenzählen und kommt zum Schluss, dass es auch für Geheimdienste kein technisches und ökonomisches Problem ist, Telefongespräche automatisiert zu transkribieren, wenn Skype diese Dienstleistung allen Usern kostenlos anbieten kann.

Jahresanfänge eignen sich für den Blick in die Zukunft. Nach dem Beitrag Zukunft der Arbeit nun der kurze Bericht zur Konferenz Schule der Zukunft - alles digital!?, welche im November 2015 von der Telekom und der Zeit in Berlin veranstaltet worden war.

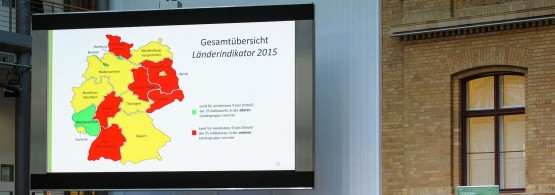

Anlässlich dieser Veranstaltung wurde der Länderindikator 2015 zur digitalen Bildung in Deutschland Schule digital (Biblionetz:b06082) präsentiert und veröffentlicht. Anhand einer Befragung von Lehrkräften wurde der Stand der Digitalisierung der Schulen der 16 Bundesländer eingeschätzt und in drei Kategorien präsentiert:

Zudem werden im Bericht sieben Handlungsempfehlungen zur digitalen Bildung gemacht:

Sowohl diesem Länderindikator als auch diesen Handlungsempfehlungen stehe ich zugegebenermassen etwas ambivalent gegenüber. Vermutlich gehört das zum politischen Wahrnehmungsprozess der Herausforderung "Schule und Digitalisierung". Die Empfehlungen kann man alle sofort unterschreiben, aber sie sind auch sehr allgemein gehalten und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, unter Expertinnen und Experten habe man diese Empfehlungen bereits vor 15 Jahren ausgesprochen... (Aber ich weiss auch aus frustrierender Erfahrung aus der Schweiz, dass auch im Jahr 2015 der Zwischentitel Keine IT-Ausstattung ohne pädagogisches Konzept von Seite 7 des Länderindikators missachtet wird...)

An der Konferenz wurden mehrere Best-Practice-Beispiele des Lernens mit digitalen Medien in der Schule präsentiert und innovative Lehrpersonen unterschiedlicher Schulstufen sowie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten diskutierten über digitale Bildung. Unterdessen sind nicht nur die Audioaufnahmen der Gesprächsrunden, sondern auch die Videoaufnahmen online verfügbar.

In der Gesprächsrunde zur internationalen Perspektive durfte ich vom Lehrplan 21 aus der Schweiz berichten und habe unter anderem die Bedeutung der Informatik für die heutige Allgemeinbildung betont.

- DIGITALE KOMPETENZEN ERLERNEN

Kinder und Jugendliche müssen den Umgang mit digitalen Medien genauso lernen wie das Lesen, Schreiben und Rechnen. Daher müssen Konzepte für das Lernen über Medien und das Lernen mit Medien fest im Unterricht möglichst in allen Fächern verankert werden. - AUFKLÄREN STATT VERBIETEN

Um junge Menschen für die kompetente, verantwortungsbewusste und sinnvolle Nutzung digitaler Medien fit zu machen, müssen sie für den sorgsamen Umgang mit diesen sensibilisiert werden. Es geht darum, die Chancen und Risiken digitaler Medien zu thematisieren, statt deren Nutzung zu verbieten. Das gilt sowohl für den Umgang mit persönlichen Daten als auch für die Nutzung von Medien im Unterricht. - LEHRER PRAXISNAH UNTERSTÜTZEN

Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist vorrangig Aufgabe der Lehrer. Länder und Kommunen müssen sie dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche auf das Leben in der digitalen Welt vorzubereiten. Dazu muss die Politik geeignete Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel indem sie verstärkt Fortbildungen, Lehrplanvorgaben und IT-Unterstützung zur Verfügung stellt. - KULTUR DES TEILENS ENTWICKELN

Für den Unterricht mit digitalen Medien benötigen die Lehrer Zeit und Freiräume, zum Beispiel um medien-gestützte Lehr-/Lernkonzepte für den Schulalltag zu entwickeln. Darüber hinaus müssen sie im Sinne einer Kultur des Teilens Möglichkeiten zur vernetzten Zusammenarbeit haben im Kollegium, schulübergreifend und mit außerschulischen Partnern. - AUSSTATTUNG DEN KONZEPTEN ANPASSEN

Bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen muss das pädagogisch Sinnvolle im Fokus stehen, nicht das technisch Machbare. Gemeinsam mit den Lehrkräften müssen daher zunächst pädagogisch-didaktische Unterrichtskonzepte entwickelt werden. Erst wenn solche Konzepte vorliegen, wird der Bedarf an technischer Ausstattung deutlich. Damit wird sichergestellt, dass nur die Technik angeschafft wird, die die Lehrer vor Ort tatsächlich brauchen und bedienen können. - ABLÄUFE BESSER ORGANISIEREN

Zentrale Aufgabe der Lehrkräfte ist in erster Linie guter Unterricht und nicht die Wartung von IT-Ausstattung. Die Schuladministration und die Schulträger müssen die Schulen daher mit Blick auf die technischen Grundlagen digitaler Bildung so unterstützen, dass eine sichere Nutzung und ein reibungsloser Betrieb von Geräten und Anwendungsprogrammen gewährleistet sind. - KOOPERATIONSVERBOT IM SCHULBEREICH ABSCHAFFEN

Hervorragende Bildungsangebote für die digitale Welt müssen im Interesse von Bund, Ländern und Kommunen liegen. Im Sinne einer gesamtstaatlichen Verantwortung sollten sie daher die Entwicklung und Umsetzung solcher Angebote gemeinsam angehen dürfen. Das bestehende Kooperationsverbot im Schulbereich verhindert, dass die politisch Verantwortlichen an einem Strang ziehen.

In ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2016 beschäftigt sich die NZZ am Sonntag in einer Artikelserie (Biblionetz:b06115) mit der Zukunft der Arbeit. Aufhänger des Themas sind die Studie The Future of Employment (Biblionetz:t15782) von Frey & Osborne und das Thema Fourth Industrial Revolution am kommenden World Economic Forum in Davos.

Unter anderem wird Erik Brynjolfsson (Biblionetz:p12222), u.a. Autor von The Second Machine Age (Biblionetz:b05404) interviewt. Er meint, die Bildung müsse sich angesichts der Automatisierung auf das nicht Automatisierbare konzentrieren (Biblionetz:a00514) und schlägt ein bedingungsloses Grundeinkommen (Biblionetz:w02232) als Reaktion auf das zunehmende Wohlstandsgefälle vor.

Spannende Aussagen, die auch zu zahlreichen Online-Kommentaren bei der NZZ führen.

Wir schreiben das Jahr 2016. Ich habe angesichts der Artikelserie wieder einmal das Buch Die neue Bildungskrise (Biblionetz:b00127) von Klaus Haefner aus dem Jahr 1982 (!) hervorgenommen und lese, was er auf die Frage Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? (biblionetz:f00038) schreibt:

Wie aber könnte ein neues Bildungswesen jenseits der Krise aussehen? Es erscheint hier sinnvoll, einen ersten Einblick in die Stoßrichtung zu geben, in der neue Ziele und Aufgaben des Bildungswesens

nach Bewältigung der neuen Krise zu suchen sind. Thesenartig kann man die Vorstellungen wie folgt zusammenfassen:

Das wurde 1982 geschrieben. Konzentration auf das Nichtautomatisierbare. Zugang zur Informationstechnik als Selbstverständlichkeit. Wechsel der Lehrerrolle vom Wissensvermittler zum Lehrer zum Coach und Erzieher.

Auch im Jahr 2016 werde ich mich damit auseinandersetzen, wie rasch sich Technologie, und wie langsam sich das allgemeine Bewusstsein und das Bildungswesen verändert...

- Das neue Bildungswesen muß den Menschen sehr viel stärker als bisher als soziales Wesen entfalten.

- Die starke Betonung der reinen Wissensvermittlung muß deutlich zurückgehen.

- Berufliche Lernziele, die Bereiche treffen, deren Automatisierung bevorsteht, müssen aus den Curricula entfernt und durch zukunftsorientierte und menschliche Ziele ersetzt werden.

- Der Ausbildung derjenigen, die hohe kognitive Leistungen erbringen können, muß hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sie werden - bei annähernd gleicher Verfügbarkeit der Informationstechnik in allen Industrienationen - insbesondere für die rohstoffund energiearme Bundesrepublik eine große Bedeutung haben. Hieraus wird sich wahrscheinlich eine Zergliederung des jetzt relativ einheitlichen Bildungsangebots eines Jahrgangs ergeben; die Gesamtschule z. B. wird wieder zerfallen, da sie z. Z. Gefahr läuft, die Ausbildung der notwendigen geistigen Elite zu vernachlässigen. (Die in jüngster Zeit in den USA entflammte Diskussion um die Auflösung der dort ja seit langem praktizierten Gesamtschule weist in die gleiche Richtung.)

- Der Zugang zur Informationstechnik muß im Schul- und Hochschulalltag zur Selbstverständlichkeit gehören.

- Der Lehrer muß stärker aus der Rolle des Informationsvermittlers in die Rolle des Betreuers und Erziehers überwechseln.

- Dem Weiterbildungsbereich werden zahlreiche soziale, beschäftigungspolitische und psychologische Aufgaben zuwachsen, weil Notwendigkeit der Neugestaltung Weiterbildung im engeren Sinne und "Bildungs-Beschäftigung" als Sozialmaßnahme ineinander übergehen werden.

- Das Bildungswesen muß eine neue Begründung seiner hohen Aufwendungen darin finden, daß es sich zum einen stärker als Sozialsystem versteht, welches dem Menschen in den verschiedensten Lagen hilft, zum anderen muß sich das Bildungswesen intensiv eines neuen Typs von "Auszubildenden" annehmen : es muß informationstechnische Systeme mit Inhalten füllen und dem Bürger als Problemlösungssysteme an die Hand zu geben suchen. (Bei der Komplexität zukünftiger Informationssysteme werden deren Konzeption und Programmierung Schwierigkeiten machen, die denen, die das Bildungswesen bisher zu meistern gesucht hatte, nicht nachstehen.)

- Angesichts einer zunehmenden Integration menschlicher und technischer Informationsverarbeitung in vielen Bereichen werden sich mittelfristig einerseits die Programmierung eines Informationssystems und andererseits die Ausbildung von Menschen, die dies benutzen wollen, kaum mehr trennen lassen. So wie heute Hardware und Software ineinanderfließen, so werden am Ende der nächsten Dekade auch menschliche und technische Informnationsverarbeitung in vielen Bereichen untrennbar miteinander verwoben sein. Dem muß das Bildungswesen Rechnung tragen.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 30 Jan 2026 - 22:32.