TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

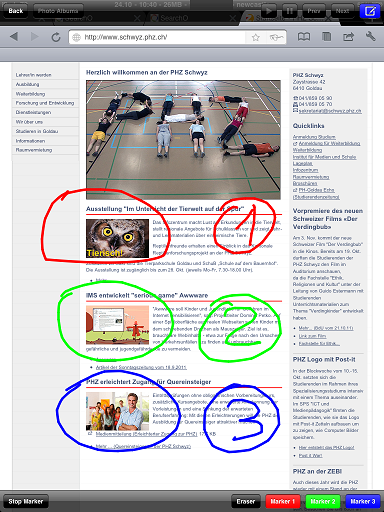

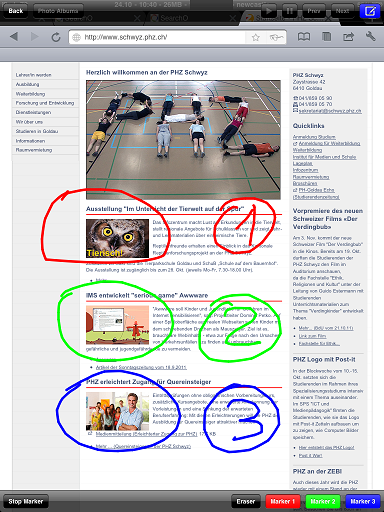

%STARTBLOG% Hier eine weitere Erfahrung aus der vergangenen Blockwoche (siehe Netzwerk-Scanner und Post-It-War). Als Vorbereitung für den Kurs-Nachmittag Netzwerktechnik in der Schule habe ich mir u.a. die in allen Seminarräumen an der Decke montierten Beamer endlich einmal genauer angeschaut. Ich wusste schon lange, dass unsere Modelle über ein WLAN-Modul verfügen, das aber bisher von unserer PH nicht genutzt worden war (und das sich auch nicht abschalten lässt...).

Nach einigem Umkonfigurieren (womit wir beim Thema des Nachmittags wären) hatte ich den Beamer soweit, dass er von Computern aus dem Netzwerk mit der entsprechenden Software als externer Monitor verwendet werden konnte. Soweit, so gut - an und für sich nichts neues. Spannend wurde es aber, als ich bei den Recherchen auf eine App für iDevices gestossen bin, die den drahtlosen Zugriff auf den Beamer von iPod Touch, iPhone und iPad ermöglichen:

Mit der Panasonic Wireless Projector for iOS lassen sich derzeit Bilder, PDFs, Webseiten und mit der integrierten Kamera gemachte Fotos drahtlos auf den Beamer übertragen. Dank Touchscreen lassen sich auf allen angezeigten Bildern auch Markierungen mit dem Finger anbringen.

Die iPad-App mit Fingernotizen

Da ich für die Blockwoche für die Studierenden persönliche iPhones organisiert hatte, konnten wir das auch real ausprobieren. Natürlich erschienen am ersten Tag während des Unterrichts immer mal wieder mehr oder weniger lustige Fotos, bereits am zweiten Tag konnte ich diese technische Spielerei auch ernsthaft nutzen: "Zeigen Sie doch mal ihre Ergebnisse auf dem Beamer" und kurz darauf erschien das Ergebnis der ersten Arbeitsgruppe vorne auf dem Beamer, ohne Gestöpsel und Geläuf im Schulzimmer.

Die App ist noch nicht wirklich perfekt, aber sie zeigt eine Entwicklung auf: Wie könnte sich in Zukunft die Beamernutzung verändern,

Die iPad-App mit Fingernotizen

- wenn nicht primär die Lehrperson den Beamer nutzt weil der benötigte Anschluss unter ihrer Kontrolle ist?

- wenn für das Beamen nicht erst aufgestanden und gestöpselt werden müsste?

Heute vor einer Woche war ich an einer gesamtschweizerischen Veranstaltung, die durch ein Begrüssungswort eines Bundesrats geadelt worden war. Aber auch eine Woche später ist mir noch nicht restlos klar, an was für einer Veranstaltung ich vor einer Woche eigentlich war. (Ein Gefühl, das Heinz Moser (Biblionetz:p00885) bereits vor der Veranstaltung beschlich.)

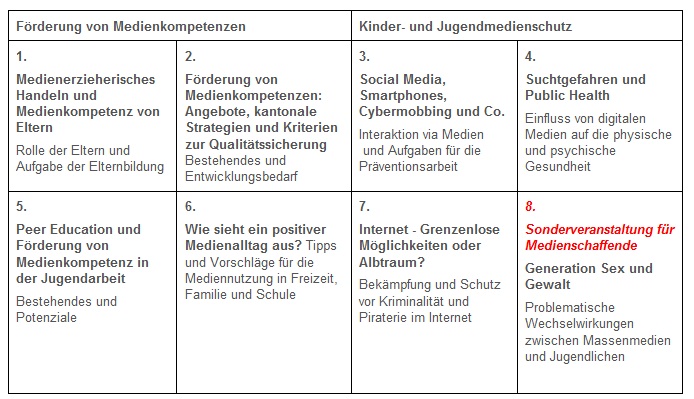

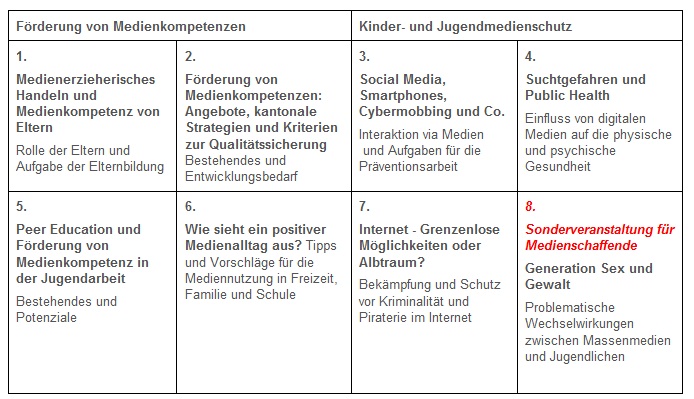

Die Dachveranstaltung nannte sich 1. Schweizer Tag der Medienkompetenz, zentraler Bestandteil darin war das Nationale Fachforum Jugendmedienschutz und zwischen diesen beiden Polen (?) bewegte sich die Veranstaltung, wobei ich öfters das Gefühl bekam, dass das Schützen gegenüber dem Kompetenzen fördern und den Potenzialen digitaler Medien die Überhand hatte. Offiziell waren beispielsweise die Fachforen schön aufgeteilt zwischen fördern und schützen, das Bauchgefühl aber blieb.

Vor allem aber hatte ich das Gefühl, der Veranstaltung fehle eine Vision oder schon nur eine positive Grundstimmung, dass sich in diesem Bereich auch Chancen auftun. Der Tag machte eher den Eindruck einer Pflichtübung auf verschiedenen Ebenen: Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, weil es die Politik aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung verlangt.

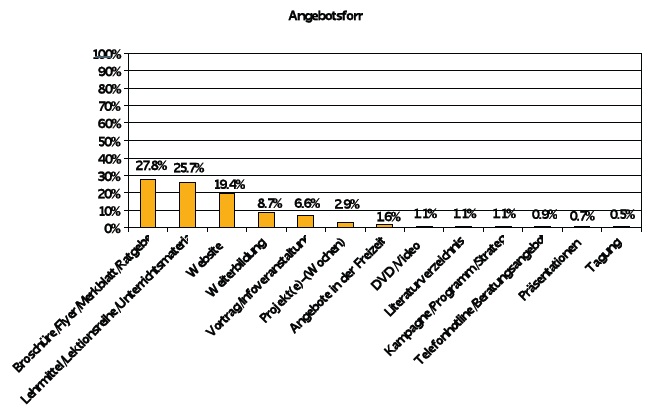

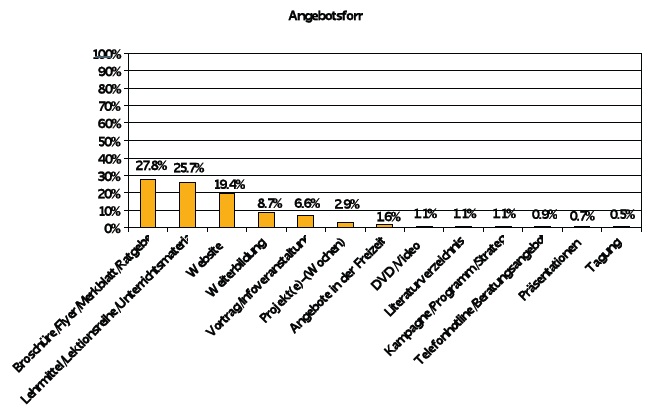

Selbstverständlich ist eine schweizweite Koordination der entsprechenden Aktivitäten wichtig. Die vom Bundesamt für Sozialversicherungen in Auftrag gegebene Bestandesaufnahme der Informations- und Schulungsangebote im Jugendmedienschutz und zur Förderung der Medienkompetenzen  hat dann aber für mich den eher zweifelhaften Beigeschmack einer wenig innovativen oder visionären Amtshandlung. Bisher wurden 561 Angebote gefunden (wissenschaftlich: n=561) und an der Tagung präsentiert, aufgeschlüsselt nach Trägerschaft und Art der Objekte. Da wurde dann festgestellt, dass 27.8% der Objekte "Broschüren/Flyer/Merkblatt/Ratgeber" sind und nur 1.1% "Kampagnen/Programme/Strategien."

hat dann aber für mich den eher zweifelhaften Beigeschmack einer wenig innovativen oder visionären Amtshandlung. Bisher wurden 561 Angebote gefunden (wissenschaftlich: n=561) und an der Tagung präsentiert, aufgeschlüsselt nach Trägerschaft und Art der Objekte. Da wurde dann festgestellt, dass 27.8% der Objekte "Broschüren/Flyer/Merkblatt/Ratgeber" sind und nur 1.1% "Kampagnen/Programme/Strategien."

Ach ja!? Trotz der Unterschiedlichkeit der Objekte wurden dann Prozentangaben präsentiert, welcher Anteil der Objekte von welchen Urhebern stammt und für welches Zielpublikum gedacht sind. Was sagen diese Zahlen aus, wem dienen sie? Hier entsteht leider eher der Eindruck, dass ein Thema verwaltet wird, um am Ende des Bundesprogramms sagen zu können, man habe etwas gemacht (und zwar wissenschaftlich).

Die Veranstalter gingen anscheinend nicht davon aus, dass die Teilnehmenden Internet und soziale Netze würden nutzen wollen. So gab es am Veranstaltungsort kein zugängliches WLAN und ein Hashtag für Twitter war keines vorgesehen.

Gefallen hat mir eigentlich die Eröffnungsrede von Bundesrat Didier Burkhalter unter dem Titel L'èducation est la clé! (Biblionetz:t14759). Hier einige Zitate:

,

hat dann aber für mich den eher zweifelhaften Beigeschmack einer wenig innovativen oder visionären Amtshandlung. Bisher wurden 561 Angebote gefunden (wissenschaftlich: n=561) und an der Tagung präsentiert, aufgeschlüsselt nach Trägerschaft und Art der Objekte. Da wurde dann festgestellt, dass 27.8% der Objekte "Broschüren/Flyer/Merkblatt/Ratgeber" sind und nur 1.1% "Kampagnen/Programme/Strategien."

hat dann aber für mich den eher zweifelhaften Beigeschmack einer wenig innovativen oder visionären Amtshandlung. Bisher wurden 561 Angebote gefunden (wissenschaftlich: n=561) und an der Tagung präsentiert, aufgeschlüsselt nach Trägerschaft und Art der Objekte. Da wurde dann festgestellt, dass 27.8% der Objekte "Broschüren/Flyer/Merkblatt/Ratgeber" sind und nur 1.1% "Kampagnen/Programme/Strategien."

Die Förderung von Medienkompetenzen ist ein Lern- und Bildungsprozess. Deshalb erachten wir es als entscheidend, dass alle Partner zusammenarbeiten, die in diesem Bereich tätig sind. Dazu gehören Schulen, pädagogische Hochschulen, Fachstellen auf kantonaler und lokaler Ebene, private Vereine und Stiftungen, Polizeidienste und die Wirtschaft: Wir alle sind gefordert und wir können und sollen uns unserer Verantwortung nicht entziehen.

Der Bundesrat hat gleichzeitig klargestellt, dass die Förderung eines kompetenten Umgangs mit den Chancen und Gefahren von Medien im Vordergrund steht und nicht die Ausarbeitung neuer Verbotsregelungen; denn eine sozusagen Überbevormundung erzielt oft den gegenteiligen Effekt und bietet nur kurzfristige Lösungsansätze an.

La clé de la réussite de ce processus passe d'abord et avant tout par ce que l'on peut donner aux enfants, ce que l'on doit donner aux enfants : l'éducation. Par l'apprentissage des chances et des dangers. Par une capacité à relativiser, à remettre les informations dans leur contexte, à faire usage de son esprit critique.

Die beste Antwort ist die aktive Begleitung der Medienaktivitäten von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene. Der Schlüssel dazu ist Bildung in Verbindung mit Vertrauen und Selbstverantwortung. Diese Kombination, diese Werte sind - und bleiben - die wichtigsten Jugendschutzmassnahmen.

Das Medienecho auf die Veranstaltung war in meiner Wahrnehmung relativ gering, abgesehen von Tagesschau und 10vor10. Diese beiden Beiträge bestätigen aber meinen zu Beginn geäusserten Eindruck, dass es vor allem um das Schützen vor den Gefahren des Internets ging. Beide Beiträge drehen sich ums Thema Cybermobbing:

,

Angestossen durch einen Bericht bei netzpolitik.org unter dem Titel Der Schultrojaner - Eine neue Innovation der Verlage stehen die deutschen Lehrmittelverlage derzeit heftig in der Kritik.

Worum geht es? Die 16 deutschen Bundesländer haben im Dezember 2010 einen Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG ( ) der Schulbuchverlage und Verwertungsgesellschaften unterschrieben, der seit Januar 2011 in Kraft ist. Dieser Vertrag regelt, welche urheberrechtlich geschützten Werke die Schulen zu welchen Konditionen vervielfältigen dürfen ("maximal 12% eines Werkes, jedoch nicht mehr als 20 Seiten").

Soweit, so gut. Für Unmut sorgt nun aber §6, Absatz 4:

) der Schulbuchverlage und Verwertungsgesellschaften unterschrieben, der seit Januar 2011 in Kraft ist. Dieser Vertrag regelt, welche urheberrechtlich geschützten Werke die Schulen zu welchen Konditionen vervielfältigen dürfen ("maximal 12% eines Werkes, jedoch nicht mehr als 20 Seiten").

Soweit, so gut. Für Unmut sorgt nun aber §6, Absatz 4:

) der Schulbuchverlage und Verwertungsgesellschaften unterschrieben, der seit Januar 2011 in Kraft ist. Dieser Vertrag regelt, welche urheberrechtlich geschützten Werke die Schulen zu welchen Konditionen vervielfältigen dürfen ("maximal 12% eines Werkes, jedoch nicht mehr als 20 Seiten").

Soweit, so gut. Für Unmut sorgt nun aber §6, Absatz 4:

) der Schulbuchverlage und Verwertungsgesellschaften unterschrieben, der seit Januar 2011 in Kraft ist. Dieser Vertrag regelt, welche urheberrechtlich geschützten Werke die Schulen zu welchen Konditionen vervielfältigen dürfen ("maximal 12% eines Werkes, jedoch nicht mehr als 20 Seiten").

Soweit, so gut. Für Unmut sorgt nun aber §6, Absatz 4:

Die Verlage stellen den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten Schulträgern

auf eigene Kosten eine Plagiatssoftware zur Verfügung, mit welcher digitale Kopien von für den

Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden

können. Die Länder wirken - die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der

Software vorausgesetzt - darauf hin, dass jährlich mindestens 1 % der öffentlichen Schulen ihre

Speichersysteme durch Einsatz dieser Plagiatssoftware auf das Vorhandensein solcher Digitalisate

prüfen lässt. Der Modus der Auswahl der Schulen erfolgt - aufgeschlüsselt nach Ländern und

Schularten - in Absprache mit den Verlagen auf Basis eines anerkannten statistischen Verfahrens.

Die Überprüfungen erfolgen ab Bereitstellung der Software, frühestens jedoch im 2. Schulhalbjahr

2011/2012.

Zusammengefasst verpflichten sich die Bundesländer somit, einen Raubkopienscanner der Verlage auf 1% der Schulserver einzusetzen.

netzpolitik.org fragt sich nun, ob das datenschutzrechtlich, arbeitsrechtlich und beamtenrechtlich unbedenklich sei und ob sich die Bundesländer angesichts der aktuellen Bundestrojanerdiskussion bewusst seien, welche Büchse der Pandora sie da öffnen:

Also nochmal zusammengefasst:

Unsere Kultusminister schließen einen Rahmenvertrag mit Rechteinhabern und erlauben diesen im Gegenzug, einen Schultrojaner auf unsere Schulen loszulassen, und ggf. Lehrer für unberechtigte Kopien zu sanktionieren. Es klingt wie eine Schnapsidee, wobei es äußerst fragwürdig ist, ob das überhaupt rechtlich durchführbar ist. Hat das eigentlich mal jemand vor Vertragsabschluß durchdacht? Erschütternd ist, dass unsere Kultusministerien sowas überhaupt verhandelt und dann durch den bayrischen Kultusminister unterschrieben haben. Noch ist Zeit, den Einsatz dieser Schnüffelsoftware zu verhindern.

Das Blogposting von netzpoltik.org hat erste Massenmedien auf die Geschichte aufmerksam gemacht ((taz, bild.de, spiegel.de, zeit.de, heise.de), was dann wiederum den Verband der Schulbuchverlage und Hersteller von Bildungsmedien zu einer Stellungsnahme gebracht hat. Darin versucht der Verband, den kommunikativen Schaden einzugrenzen, indem er darauf hinweist, dass die Plagiatsüberprüfung weder heimlich geschehe (der Begriff Schultrojaner somit nicht angebracht sei), noch private E-Mails von Lehrern gescannt würden und sowieso gemäss Vertrag alles datenschutzgesetzkonform von den Bundesländern umgesetzt werde.

Die Diskussion zieht unterdessen weitere Kreise. So weist Rainer Kuhlen (Biblionetz:p00412) in seinem Blogposting Nicht nur "Schnüffelsoftware", sondern im Gesamtvertrag über den Tisch gezogen: Schulen sollen analog bleiben darauf hin, dass die Bundesländer auf dem besten Weg seien, der Schule und damit der Jugend den Weg in die digitale Zukunft zu verbauen. In einer gemeinsamen Broschüre von Kultusministerien und Verband der Schulbuchverlage und Hersteller von Bildungsmedien steht nämlich

Zulässig sind nur analoge Kopien. Die

digitale Speicherung und ein digitales

Verteilen von Kopien (z.B. per E-Mail) ist

schon von Gesetzes wegen nicht gestattet

und wird von der neuen vertraglichen

Regelung ebenfalls nicht erfasst.

Rainer Kuhlen fragt sich darum:

Warum nutzen die Länder ihre große Macht gegenüber den Verlagen und Verwertungsgesellschaften nicht aus, um brauchbare Lösungen auszuhandeln oder um unbrauchbare Lösungen zu verhindern? Vertragsregelungen gehen ja über die Schrankenregelungen. Warum hat man nicht als Minimum ausgehandelt, dass die Lehrer sehr wohl im Sinne der obigen Frage scannen dürfen, wenn sie das Resultat dann brav als Papierkopie verteilen? Das ist natürlich heute 2011 schon absurd wenig genug.

Wie sollen Schulen und SchülerInnen für das digitale Zeitalter fit gemacht werden, wenn den Schulen nicht erlaubt ist, den Schülern einer Klasse auch elektronische Materialien zugänglich zu machen? Warum haben die Länder nicht gleich die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen, um die vollkommen unrealistische Regelung in § 52a UrhG, der ja das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, auch für Schulen, regelt, gleich mit in die vertragliche Vereinbarung mit einzubeziehen.

Herr Larbig schreibt einen offenen Brief an die Schulbuchverlage. Da meint er unter anderem:

Das Problem ist, dass Sie Vereinbarungen treffen, die Lehrern und Schulen mindestens generell unterstellen, diese bräuchten die Präsenz einer solcher Kontrollsoftware, um davon abgehalten zu werden, womöglich rechtswidrige digitale Kopien anzufertigen. Weniger nett gedacht, stellen Sie die gesamte Lehrerschaft und alle Schulen unter Generalverdacht - und das völlig verdachtsunabhängig.

[...]

Wenn mir jemand misstraut, dann begegne ich ihm mit Misstrauen.

Früher habe ich vielleicht die Preise von Schulbüchern als teuer empfunden, ärgerte ich mich über schlechte Unterrichtseinheiten in Schulbüchern, nervten mich veraltete Unterrichtsmedien. Ich hoffte darauf, dass Schulbuchverlage endlich stärker im digitalen Informationszeitalter ankommen würden, hätte aber nicht damit gerechnet, dass einer der frühen Schritte der Bildungsmedienanbieter der Gernalverdacht in Sachen Urheberrechtsverletzungen digitaler Art gegenüber Lehrern und Schulen wäre.

Ich hätte eher gedacht, dass Schulbuchverlage auftreten und uns vorführen, wie toll das Arbeiten mit Computern ist, wie wunderbar digitale Unterrichtsmedien genutzt werden können, wie innovativ die damit möglich werdenden Unterrichtskonzepte sein können. Aber nein, sie scheinen digitalen Welten nicht viel zuzutrauen, außer dass sie zur Anfertigung von digitalen Kopien Ihrer analogen Medien genutzt werden könnten.

Eine solche Einstellung verhindert Innovation. Einen solche Einstellung verschreckt gerade die Lehrer, die bereits hochgradig vernetzt arbeiten und eigentlich für Sie als Zielgruppe und Multiplikatoren wichtig wären.

Nun haben Sie erreicht, dass gerade diese Lehrkräfte auf (noch größere) Distanz zu den Schulbuchverlagen gehen, ja, teilweise nicht einmal mehr der Meinung sind, dass ein Kommunikationsprozess sinnvoll sein könnte, weil die Schulbuchverlage alleine den Gesetzen der Ökonomie folgten. Sie haben mit dieser Regelung sehr viel Porzellan zerschlagen.

Tja, was ist dem noch hinzuzufügen? Ich kann nur hoffen, dass wir Schweizer Lehrmittelverlage von solchen Schritten abhalten können...

Betriff: - Biblionetz:w02223 Lehrmittelverlage

- Biblionetz:w01130 Unterrichtsmaterial

- Biblionetz:w00815 Urheberrecht

- Biblionetz:w00914 Internet und Recht

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 00:03.