TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

How to Act in a World of Change

26 March 2013

| Beat Döbeli Honegger

In einem Wired-Interview im Juni 2012 wurde Joi Ito, aktueller Leiter des MIT Media Lab gefragt, wie man in der heutigen Welt handeln soll:

Bild von Bruce Sterling

Bild von Bruce Sterling

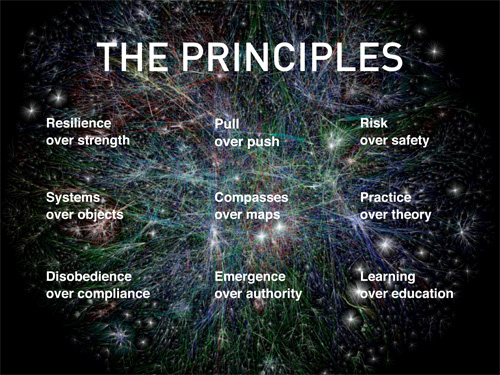

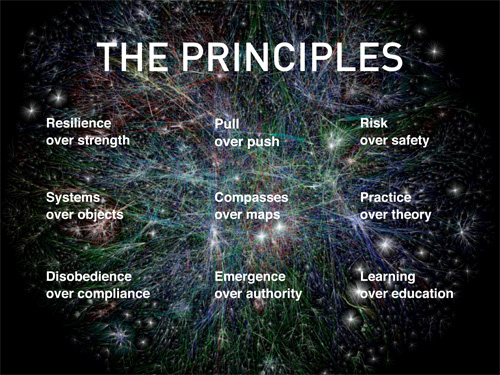

There are nine or so principles to work in a world like this:

Auf Deutsch übersetzt von Andrea Jonjic:

- Resilience instead of strength, which means you want to yield and allow failure and you bounce back instead of trying to resist failure.

- You pull instead of push. That means you pull the resources from the network as you need them, as opposed to centrally stocking them and controlling them.

- You want to take risk instead of focusing on safety.

- You want to focus on the system instead of objects.

- You want to have good compasses not maps.

- You want to work on practice instead of theory. Because sometimes you dont why it works, but what is important is that it is working, not that you have some theory around it.

- It disobedience instead of compliance. You dont get a Nobel Prize for doing what you are told. Too much of school is about obedience, we should really be celebrating disobedience.

- Its the crowd instead of experts.

- Its a focus on learning instead of education.

- Ausdauer statt Stärke, was bedeutet: Du willst lieber nachgeben, Fehler zulassen und wieder auf die Beine kommen anstatt versuchen, keine Fehler zu machen.

- Du ziehst anstatt zu drücken. Das heißt, du ziehst Resourcen aus dem Netzwerk, so wie du sie benötigst, anstatt sie zentral zu lagern und zu kontrollieren.

- Du willst lieber etwas riskieren, anstatt auf Sicherheit bedacht zu sein.

- Du willst das System fokussieren anstatt Objekte.

- Du willst gute Kompasse haben und keine Karten.

- Du willst praktisch arbeiten, nicht theoretisch. Manchmal weißt du nicht, wieso es funktioniert, aber es ist wichtig dass es funktioniert und nicht, dass du irgendeine Theorie dafür hast.

- Ungehorsamkeit statt Regelbefolgung. Du bekommst keinen Nobel-Preis dafür, zu tun, was dir gesagt wird. In der Schule geht es zu viel um Gehorsamkeit, wo wir doch eigentlich den Ungehorsam feiern sollten.

- Es ist die Crowd, nicht die Experten.

- Der Fokus liegt auf Lernen, nicht auf Bildung.

Das Gruselkabinett des Manfred Spitzer

20 March 2013

| Beat Döbeli Honegger

Immer wieder wird mir in Diskussionen gesagt, Manfred Spitzer (Biblionetz:p01290) würde durchaus eine differenzierte Sicht auf digitale Medien vertreten. Spitzer würde sich vor allem gegen die übermässige private Nutzung von digitalen Medien insbesondere im frühen Kindesalter wenden, gegen eine sinnvolle Nutzung von digitalen Medien in der Schule hätte er überhaupt nichts.

NEIN. Dem ist definitiv nicht so.

Polemischer und pauschaler als Manfred Spitzer kann man sich zu digitalen Medien in der Schule kaum äussern.

Damit ich mich nicht jedes Mal aufs neue ärgern muss, wenn mir Spitzers Haltung als differenziert entgegengehalten wird, hier einige Zitate aus Spitzers Gruselkabinett:

-- Main.MaxWoodtli - 20 Mar 2013

-- Main.MaxWoodtli - 20 Mar 2013

Bei digitalen Medien im Kindergarten und in der Grundschule handelt es sich daher in Wahrheit um nichts weiter als eine Art von Anfixen.

Quelle: Digitale Demenz (Biblionetz:b04942), Schule: Copy and Paste - statt Lesen und Schreiben? (Biblionetz:t14152) Seite 75

Was wir nicht brauchen, ist Medienkompetenz, ein Internetführerschein oder Ähnliches. Das ist eher wie das «Anfixen» in der Drogenszene.

Quelle: Manfred Spitzer im Sonntagsblick vom 29.07.2012 im Artikel Digitale Demenz (Biblionetz:t14185)

Wer also glaubt, dass Schüler beispielsweise das Programmieren oder gar ganz allgemein besser zu denken lernen, wenn es Computer an der Schule gibt, der irrt. Man kann sogar davon ausgehen, dass die Beziehung umgekehrt ist: Je mehr Computer eine Schule hat, desto schlechter stehen die Chancen, dass damit irgendetwas Vernünftiges getan wird - stellte hierzu schon vor einigen Jahren der amerikanisehe Computerwissenschaftler Palma (2000, S.41) fest.

Manfred Spitzer (2005): Vorsicht Bildschirm! (Biblionetz:b02182), Seite 260

Hinzu kommt, dass der Computer ein teures und zugleich recht kurzlebiges Wirtschaftsgut ist, denn wenn er nach drei Jahren überhaupt noch funktionieren sollte, ist er auf jeden Fall völlig veraltet und damit wertlos. Dann ist das Geld für die Anschaffung erneut fällig, und so geht es weiter. Kaum ein Produkt dieser Preisklasse hat einen so hohen Preis bei einer derart kürzen Nutzungsdauer. Welcher Konsument aus der Gruppe sozial schwacher Bürger würde beispielsweise ein Auto kaufen, das nach zwölf bis achtzehn Monaten kaum noch die Hälfte wert ist und nach drei Jahren nicht mehr repariert oder überholt wird, weil es sich einfach nicht mehr lohnt? Schon gar nicht würden dies Schulen oder Kindergärten tun, aber beim Computer machen alle eine Ausnahme, was die Hersteller sehr freut.

Manfred Spitzer (2012): Digitale Demenz (Biblionetz:b04942) im Text Was tun? (Biblionetz:t14170) auf Seite 307

Wir brauchen keine Computer, weder im Kindergarten noch in der Grundschule oder in der Sekundarschule. Meine Empfehlung lautet: Computer erst ab Oberstufe.

[...]

Es genügt aber, wenn Menschen ab sechzehn Jahren damit arbeiten. Wir müssen die Kinder nicht an den Computer heranführen. In meinen Augen ist es wahnwitzig, welche absurden Argumente wir uns ständig aus den Fingern saugen, um die mediale Praxis zu rechtfertigen, die wir heute haben. Der Kinderkanal zum Beispiel hat die grösste Gewaltdichte aller Sendungen. Die grösste! Nach den Kindersendungen kommen die Nachrichten, Westernfilme sind dagegen ziemlich harmlos.

Manfred Spitzer 2008 im Interview mit der NZZ am Sonntag (Biblionetz:t14696)

Reicht das? Mir schon.

Besten Dank für diese Zusammenstellung. Ein wichtiger Link, falls ich ebenfalls wieder in die Situation komme, jemandem zu erklären, dass das was Spitzer macht, nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun hat. Mir reicht es ebenfalls Bundesordner oder Tablet?

15 March 2013

| Beat Döbeli Honegger

Zur Zeit sind noch alle auf die Inhalte des kommenden Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) fokussiert: Hinter den Kulissen wird intensiv an den Inhalten gearbeitet, vor der Kulisse wird vor allem gerätselt, Inhalte vermutet und vorverurteilt. Mitte 2013 soll der Entwurf in die Vernehmlassung kommen, dann werden die Inhalte einer grösseren Öffentlichkeit bekannt werden.

Noch wenig ist von der Umsetzung des Lehrplans 21 zu hören. Erst wenige Kantone haben sich dazu geäussert, wann sie den neuen Lehrplan 21 für verbindlich erklären möchten, noch weniger ist bekannt, wie der neue Lehrplan eingeführt werden soll. Es werden Weiterbildungen für Lehrpersonen notwendig sein, es werden neue Lehrmittel erarbeitet und ebenfalls eingeführt werden müssen etc. Kurz: Ich gehe davon aus, dass der Lehrplan 21 die Volksschulweiterbildung eine gewisse Zeit dominieren wird.

Hier wäre es ja schon spannend zu überlegen, wie solche Weiterbildungen im 21. Jahrhundert aussehen könnten bzw. sollten. Plakativ gefragt: Bundesordner oder Tablet?

Werden die Lehrpersonen zwei Wochen vor einem Präsenzkurs in ihrer Region einen Bundesordner mit dem neuen Lehrplan 21 erhalten und dann in Weiterbildungskursen Ziele, Inhalte und Methoden vorgestellt erhalten und diskutieren, danach nach Hause gehen und alleine im stillen Kämmerchen neue Papierunterlagen herstellen? Oder werden die Kantone den Lehrpersonen einen Tablet mit allen Unterlagen zur Verfügung stellen, eine Diskussions- und Austauschplattform aufgebaut haben und Lehrpersonen auffordern, neue Unterrichtsmaterialen gleich digital zu erarbeiten, anderen Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen und gleich passend zu verschlagworten?

Werden Lehrmittelverlage fleissig neue Lehrmittel erstellen? Vermutlich. Werden diese Lehrmittel zwar kompetenzorientiert, fachbereichs- statt fachspezifisch, aber weiterhin primär papiergebunden sein (selbstverständlich mit einem online-Angebot) oder ist der Lehrmittelwandel anlässlich der Lehrplan-21-Einführung gleich Auslöser einer digitalen - vielleicht sogar offenen - Lehrmittelinnovation?

Ich weiss es nicht. Bisher ist wenig an entsprechenden Überlegungen bis zu mir gedrungen. Wäre das nicht eine Idee für ein zweites Public-Private-Partnership, wie die Initiative Schule ins Netz (PPP-SiN) (Biblionetz:w01006) vor einigen Jahren?

Die Frage, welche Rolle digitale Medien in der Schule des 21. Jahrhunderts spielen (mindestens im ersten Viertel...) hängt nicht nur davon ab, was bezüglich digitaler Medien im Lehrplan 21 steht. Sondern auch, wie der Lehrplan 21 eingeführt wird. Dies ist eine Chance, die wir packen oder vorbeiziehen lassen können.

Hallo Beat Du bist ja mächtig produktiv. Gestern angedacht und heute publiziert! Die Idee ist bestechend und könnte durchaus in deinem Sinne im Rahmen von einem zweiten PPP umgesetzt werden. -- Main.AndreasUrfer - 15 Mar 2013 Angedacht nicht erst seit gestern! Sondern die gestrige Diskussion zum Anlass genommen, das Angedachte endlich in einem ersten Posing online zu stellen. -- Main.BeatDoebeli - 15 Mar 2013

Hallo Beat Du bist ja mächtig produktiv. Gestern angedacht und heute publiziert! Die Idee ist bestechend und könnte durchaus in deinem Sinne im Rahmen von einem zweiten PPP umgesetzt werden. -- Main.AndreasUrfer - 15 Mar 2013 Angedacht nicht erst seit gestern! Sondern die gestrige Diskussion zum Anlass genommen, das Angedachte endlich in einem ersten Posing online zu stellen. -- Main.BeatDoebeli - 15 Mar 2013

So, nach der prominenten Unterstützung fürs Programmieren in der Schule durch Leute wie Bill Gates und Mark Zuckerberg wurde heute in Bern auch ein Schweizer(deutscher) Film zur Informatik als Teil der Allgemeinbildung lanciert:

Mich würde interessieren, ob die Jugendlichen die Texte selbst gestaltet haben oder ob ihnen diese in den Mund gelegt wurden. Gibt es ein Making of?

Aufbruch oder schöne Worte?

08 March 2013

| Beat Döbeli Honegger

Erstaunlich deutliche Aussagen hat der deutsche Kanzlerkandidat Peer Steinbrück in seiner Rede anlässlich der CeBIT 2013 (Biblionetz:t14675) gebraucht.

Unter dem Titel "Soziale Medien als Chance nutzen" sprach Steinbrück von einer notwendigen neuen Gründerzeit und meinte unter anderem:

Ich gehöre, wie viele andere Entscheidungsträger, zur Generation Plattenladen. Doch die Jungen heute sind die Generation YouTube. Das muss unser Bildungssystem endlich kapieren. Wir brauchen einen radikalen Wandel von Schule, von Ausbildung, von Universitäten. Die Vermittlung von technischer und digitaler Kompetenz muss integral verankert werden. Der Laptop ist die Werkbank des 21. Jahrhundert. Jeder Schüler, jede Schülerin braucht einen Laptop oder Tablet, wir müssen die Lehrerausbildung verändern, die Bildungsmaterialien digitalisieren, die naturwissenschaftlichen und technischen Studiengänge stärken.

und

Wir müssen dafür sorgen, dass digitale Fähigkeiten kein Exklusiv-Produkt sind, sondern ein Allgemeingut. Jeder Schüler braucht einen mobilen Computer. Jeder Schüler braucht digitale Lehrmittelfreiheit. Jeder Schüler verdient Lehrpersonal, das online-kompetent ist.

Anfang eines Aufbruchs oder schöne Worte eines Politikers, der Kanzler werden will?

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 16:59.