TOP

TOP categories

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

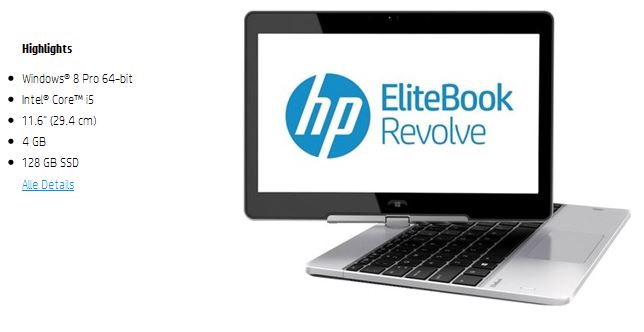

HP Elitebook Revolve 810

29 April 2013

| Beat Döbeli Honegger

Von mir gänzlich unbemerkt hat HP doch wieder einen neuen Business-Tablet-PC herausgebracht: Den HP Elitebook Revolve 810:

Sieht schickt aus, ist 1.4kg schwer und kann bis 12GB RAM fassen und eine 256 GB SSD. Dass er im Gegensatz zum HP2760p kein Modem eingebaut hat, kann man verschmerzen, aber der fehlende VGA-Anschluss ist schon schwieriger zum Schlucken, nicht alle besitzen bereits einen Beamer mit DisplayPort.

Derzeit brauche ich aber (hoffentlich) keinen neuen Tablet-PC, das Posting war nur Chronistenpflicht und für mich die Erleichterung, dass Tablet-PCs noch nicht tot sind (auch wenn sie zugegebenermassen im Massenmarkt nie richtig gelebt haben...)

Hier der Grössenvergleich zum 2760p:

IsaTablet

Das Beat-Loch erklären

27 April 2013

| Beat Döbeli Honegger

Joachim Wedekind (Biblionetz:p02497) hat mich in seinem Blogposting das Blog-Twitterstöckchen

wie ich Twitter nutze mit dem Zuwerfen eines Stöckchens aufgefordert, ich solle nochmals das Beat-Loch erklären und Auskunft über meine Twittergewohnheiten geben. (Hier zur Geschichte des Begriffs Beat-loch)

Hmm, Kettenbriefe mag ich eigentlich ähnlich gerne wie das followen auf Twitter, aber ich springe jetzt mal über meinen Schatten und versuche das zu erklären, obwohl doch twtrland.com bereits alles sagt, oder nicht?

1.) Wer bist Du auf Twitter? Seit wann bist Du auf Twitter? Nutzt Du Twitter vorwiegend privat und/ oder beruflich?

Ich bin seit dem 18. April 2009 (sagt twtrland.com) bei Twitter unter dem phantasielosen Namen @beatdoebeli zu finden und nutze Twitter praktisch ausschliesslich beruflich. Twitter hat für mich drei Hauptfunktionen:

3.) Wie viel Zeit pro Woche nimmst Du Dir für Twitter?

Wenn ich nicht grad aufgrund eines Tweets ein Blogposting schreiben muss, das mich eine halbe Stunde kostet, vermutlich eine halbe Stunde pro Woche. Und damit das nicht mehr wird, followe ich niemandem. Ich weiss, dass mir dadurch sicher viele spannende Anregungen entgehen. Aber ich will mir schlicht nicht die Zeit nehmen, auch alle Tweets zu überfliegen, die mich nicht interessieren und die vom Essen, Schlafen, Katze streicheln der potenziellen Follower handeln. Eine Frage von Signal-Noise bzw. der Aufmerksamkeitsökonomie (Biblionetz:w00502).

4.) Auf welchen weiteren Social Media-Kanälen bist Du aktiv?

Am meisten Zeit verbringe ich derzeit vermutlich auf Google+, weil sich dort aus meiner Sicht für meine Themen derzeit die interessantesten Diskussionen entwickeln und ich auch das Interface schätze. Bei Facebook (Biblionetz:w02039) bin ich zwar dabei, aber eher lustlos. Daneben betreibe ich noch dieses Weblog (Biblionetz:w01272).

5.) Welche Position nimmt Twitter für Deine Kommunikation in all Deinen Social Media-Kanälen ein?

Auf dem Desktop ist immer ein Twitterfenster offen (für irgendwas hat man ja drei Bildschirm...), auf den mobilen Geräten nutze ich Twitter praktisch nie.

6.) Organisierst Du Tweetups bzw. nimmst Du daran teil?

Wasndas? Nö, keine Ahnung, weiss nicht mal was das ist. (Mit dieser Aussage lande ich vermutlich im Topf mit der deutschen Justizministerin, die 2005 gefragt hat, was denn ein Browser sei. Bin trotzdem zu faul, um den Begriff nachzuschlagen)

7.) Wofür verwendest Du Twitter vorwiegend?

Siehe 1.)

8.) Welche Gesamtnote von 1 6 würdest Du Twitter geben und wieso?

Eine 5 (Vorsicht Schweizer Notenskala). Warum keine 6? Weil ich es trotz allem leicht problematisch finde, dass für diesen Dienst ein kommerzielles Unternehmen den de-facto-Standard hält und kein offenes, von einem einzelnen Unternehmen unabhängiges Protokoll. Gatekeeper (Biblionetz:w02191) und so...

9.) Welche Tools nutzt Du mit welcher Hardware für Deine Aktivitäten auf Twitter?

janetter unter Windows 7 auf einem Tablet-PC.

So, hätte ich das nun hinter mich gebracht. Nun noch der unangenehmste Teil: Ich sollte noch andere verknurren, diese Fragen auch zu beantworten. Tja, dann frage ich doch mal bei Marc Pilloud (@nextmene) und bei Padi Bernhard (@PadiBernhard) an. Sorry  Ich nehme hiermit das Blog-Twitterstöckchen auf: Ich Twittere nicht, ich blogge nicht, ich poste ganz selten und like kaum. Obwohl ich vielerorts (Twitter, Google+, Facebook, etc.) einen Account besitze. Ich followe, readere, etc. und bin dort meist als stiller Konsument unterwegs - fast gegenteilig zu Beat (@beatdoebeli).

-- Main.MarcPilloud - 27 Apr 2013

Ich nehme hiermit das Blog-Twitterstöckchen auf: Ich Twittere nicht, ich blogge nicht, ich poste ganz selten und like kaum. Obwohl ich vielerorts (Twitter, Google+, Facebook, etc.) einen Account besitze. Ich followe, readere, etc. und bin dort meist als stiller Konsument unterwegs - fast gegenteilig zu Beat (@beatdoebeli).

-- Main.MarcPilloud - 27 Apr 2013

Ich bin seit dem 18. April 2009 (sagt twtrland.com) bei Twitter unter dem phantasielosen Namen @beatdoebeli zu finden und nutze Twitter praktisch ausschliesslich beruflich. Twitter hat für mich drei Hauptfunktionen:

- Es ist ein Bekanntmachungskanal für Aktivitäten anderswo. In den letzten zwei Jahren meine ich festgestellt zu haben, dass die Zahl der RSS-Nutzenden abgenommen hat. Poste ich etwas im Weblog, dann wird das irgendwie gelesen. Mache ich jedoch zusätzlich bei Google+ (Biblionetz:w02262) und bei Twitter (Biblionetz:w02116) einen Hinweis auf das Blogposting, nimmt die Zahl der Zugriffe auf das Posting stark zu (und zwar nicht nur von automatisierten bots).

- Es ist ein Werkzeug für meine periphere Aufmerksamkeit. Twitter dient mir dazu, gewisse Themen und vor allem auch Tagungen am Rande im Blick zu haben und zu merken, wenn sich etwas spannendes tut. Ich habe darum zahlreiche Suchabfragen auf Hashtags und sonstige Begriffe eingerichtet, so dass ich mitbekomme, wenn jemand dazu etwas twittert.

- Es ist ein öffentlicher Backchannel bei Tagungen und Konferenzen. Angefangen hat es bei einer Tagung 2009, als ich merken musste, dass die interessanten Gespräche nicht primäre vorne am Rednerpult, sondern eben bei Twitter liefen. Aus meiner Sicht müsste es nicht Twitter sein, in der Schweiz bevorzuge ich Skype-Chat als Tagungsbackchannel - denn eigentlich muss ein solcher Backchannel nicht weltöffentlich sein. Aber gemäss Metcalfe's law (Biblionetz:w00861) muss es halt eine Plattform sein, bei der möglichst viele dabei sind...

Gemeinsam Texte kommentieren - aber wie konkret?

23 April 2013

| Beat Döbeli Honegger

Der Computer vereinfacht das gemeinsame Erarbeiten von Texten, so sagt man  (Biblionetz:a01169). Insbesondere Wiki wird dieses Potential nachgesagt (Biblionetz:a00889). In der Tat: Wikipedia (Biblionetz:w01269) ist das prominenteste Beispiel dafür, dass kollaboratives Schreiben (Biblionetz:w02023) funktionieren kann und sogar brauchbare Ergebnisse dabei herauskommen.

Wikis (Biblionetz:w01268) sind bezüglich Strukturlosigkeit extrem: Ein leeres Blatt Papier, bzw. eben ein leeres Formularfeld ist alles, was ein klassisches Wiki an Struktur mitbringt. Selbst bei Wikipedia sind nicht viel mehr technische Strukturen hinzugekommen im Laufe der Jahre: Seiten lassen sich unterdessen abschnittweise bearbeiten und Lexikonartikel werden von der zugehörigen Diskussion getrennt. Mehr ist da aber nicht. Es ist erstaunlich, dass selbst bei Wikipedia keine technische Möglichkeit besteht, sich bei der Diskussion einen bestimmten Textausschnitt des Artikels zu referenzieren. Entweder der Bedarf dafür besteht nicht oder aber die Artikel sind so fluid, dass sich Referenzen gar nicht zuverlässig herstellen liessen.

Ich suche derzeit technische Umsetzungen, um im Internet gemeinsam Texte kommentieren zu können. Dabei soll es eine klare Zweiteilung zwischen Grundtext und Kommentaren geben. Theoretisch ganz einfach - doch welche konkreten Lösungen existieren derzeit im Netz?

(Biblionetz:a01169). Insbesondere Wiki wird dieses Potential nachgesagt (Biblionetz:a00889). In der Tat: Wikipedia (Biblionetz:w01269) ist das prominenteste Beispiel dafür, dass kollaboratives Schreiben (Biblionetz:w02023) funktionieren kann und sogar brauchbare Ergebnisse dabei herauskommen.

Wikis (Biblionetz:w01268) sind bezüglich Strukturlosigkeit extrem: Ein leeres Blatt Papier, bzw. eben ein leeres Formularfeld ist alles, was ein klassisches Wiki an Struktur mitbringt. Selbst bei Wikipedia sind nicht viel mehr technische Strukturen hinzugekommen im Laufe der Jahre: Seiten lassen sich unterdessen abschnittweise bearbeiten und Lexikonartikel werden von der zugehörigen Diskussion getrennt. Mehr ist da aber nicht. Es ist erstaunlich, dass selbst bei Wikipedia keine technische Möglichkeit besteht, sich bei der Diskussion einen bestimmten Textausschnitt des Artikels zu referenzieren. Entweder der Bedarf dafür besteht nicht oder aber die Artikel sind so fluid, dass sich Referenzen gar nicht zuverlässig herstellen liessen.

Ich suche derzeit technische Umsetzungen, um im Internet gemeinsam Texte kommentieren zu können. Dabei soll es eine klare Zweiteilung zwischen Grundtext und Kommentaren geben. Theoretisch ganz einfach - doch welche konkreten Lösungen existieren derzeit im Netz?

Nachteile:

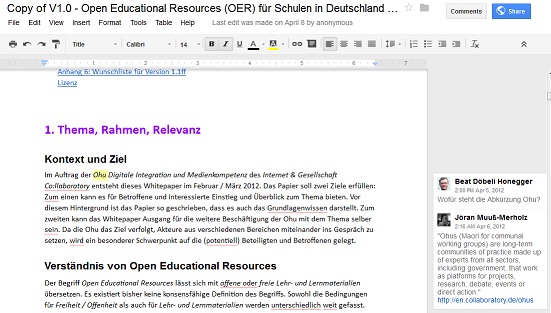

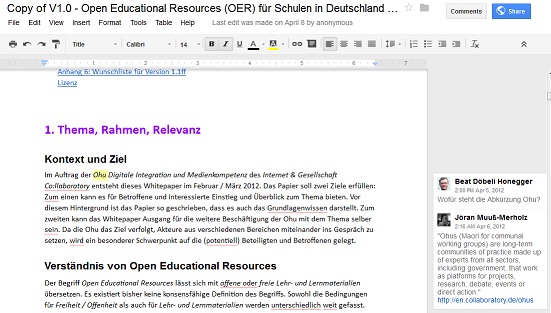

Google Docs

Eine attraktive Variante stellt Google Docs dar. Man stellt das Dokument in Google Docs, gibt den gewünschten Personen (bis zu anonym weltweit) Lese- und Kommentarrechte und schon können beliebige Textabschnitte markiert und kommentiert werden. Praktisches Beispiel: Das Whitepaper Open Educational Resources (OER) für Schulen in Deutschland unter http://goo.gl/pnJ4o

- Google Docs bietet keine semantischen Navigationsmöglichkeiten in den Dokumenten, d.h. ich kann z.B. keine Kapitelstruktur immer links im Fenster anzeigen lassen oder einfach zum nächsten Kapitel verlinken.

- Wie lange Google diesen Dienst zu welchen Konditionen anbieten wird, ist unklar.

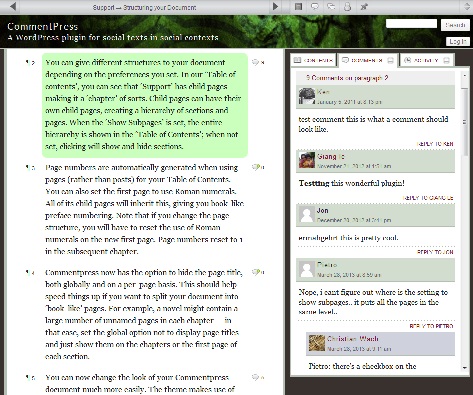

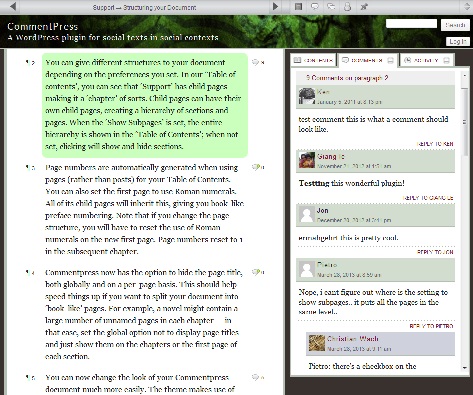

CommentPress Core

CommentPress Core ist ein Plugin zu Wordpress, welches das absatzweise Kommentieren von Texten (Pages oder Postings) ermöglicht. Dabei wird in einer Spalte die Struktur des Textes (Kapitel o.ä.) oder die Kommentare zum akutellen Textteil angezeigt. Ausprobieren kann man das z.B. hier:

Digress.it

Eine Weiterentwicklung von CommentPress stellt Digress.it dar. Es wurde von Eddie Tejeda, dem ehemaligen Entwickler von CommentPress aufgrund seiner Erfahrungen neu entwickelt. Mir sind die Unterschiede noch nicht so klar, gewisse Erklärungen findet man hier: http://cowriting.trincoll.edu/alternative/Highlighter

Das Wordpress-Plugin Highlighterwird seit November 2010 nicht mehr weiter entwickelt.Weitere Tools?

Welche weiteren Tools müsste ich mir genauer anschauen? Vorschläge gerne als Kommentar:

Erst vor kurzem hatte ich bereits ein Posting zur Frage, wie sich Digitalisierung und Automatisierung im Deutschunterricht thematisieren liesse (siehe Wie der Oberlehrer in der Schule helfen könnte).

Ein kürzlich erschienener Artikel in der New York Times führt nun verschiedentlich zu Diskussionen, wie weit sich Automatisierung in der Bildung durchsetzen könnte und was dies für Konsequenzen hätte. Eine jahrzehntealte Diskussion über künstliche Intelligenz (Biblionetz:w00039) und Co. in Zeiten von Internet und MOOCs (Biblionetz:w02343) neu aufgerollt...

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

Die Wörter dieses Postings visualisiert mit wordle.net

,

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

- Wordcounter

- Leichtlesbar

- stilversprechend

- schreiblabor.com

- Ngram Viewer

- blablameter.de

- WriteLike

- Unwörter-Test

- CW Editor

- LinguLab

- Wordle und Tagul

- plagscan.com

- Text Summarizer

- Duden Rechtschreibprüfung

Die Wörter dieses Postings visualisiert mit wordle.net

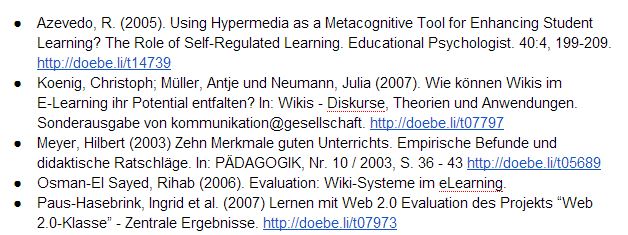

Normalerweise sind Literaturverweise in wissenschaftlichen Artikeln Verweise auf die Vergangenheit. Man zitiert frühere Ideen und Werke, die man im eigenen Artikel verwendet. Einerseits als Ehrerbietung für die früheren Autorinnen und Autoren, welche die verwendeten Ideen und Gedanken (dummerweise) bereits vor einem hatten. Andererseits aber auch um besonders interessierten Leserinnen und Lesern die weitere Recherche zu erleichtern. Man weist darauf hin, wo noch mehr zum Thema zu finden ist. Bei dieser Hilfestellung für Leserinnen und Leser ist es ja aber schade, dass man nur auf Ideen und Werke hinweist, die es zum Zeitpunkt des Artikel-Verfassens bereits gab. Die Digitalisierung erweitert hier einmal mehr die Möglichkeiten. Ich kann auch auf Sammlungen hinweisen, die zukünftig noch erweitert werden, also Literaturverweise in die Zukunft machen. Konkret bin ich daran, in einem Artikel nicht nur traditionelle Verweise in die Vergangenheit einzufügen,

sondern auch Verweise auf Aussagen im Biblionetz zu referenzieren. Diese Webseiten im Biblionetz enthalten zum heutigen Zeitpunkt bereits Referenzen auf heute existierende Publikationen. Die Seiten werden aber in Zukunft aktualisiert werden, so dass ein Leser in einem Jahr vielleicht auf einer dieser Seiten mehr Literaturhinweise finden wird als heute verfügbar sind. Literaturverweise in die Zukunft sozusagen. (Man könnte das auch als Meme-Verzeichnis statt als Literaturverzeichnis bezeichnen (Biblionetz:w01161)).

Das kann ich aber auch nur machen, weil ich Mitherausgeber des Buches bin. Denn sonst ist das nicht sehr üblich und bei Literaturangaben ist man traditionellerweise sehr traditionell.  ,

,

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 14:28.