TOP

TOP Archive

- 7Jan 2026

- 7Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

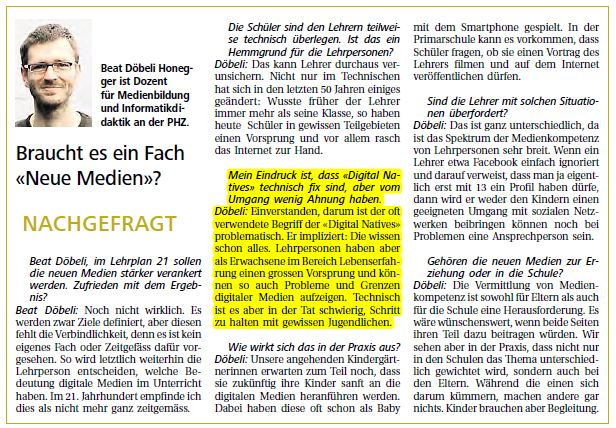

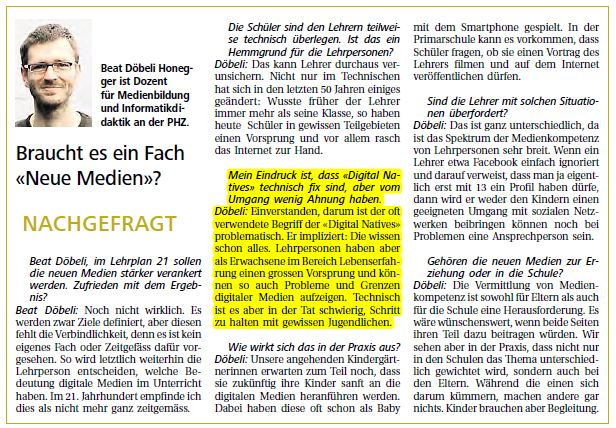

Am Mittwoch, den 13.02.2013 wurde ich auf der Frontseite der Süddeutschen im Artikel Lesen, Rechnen Facebook (Biblionetz:t14626) zitiert. Wunderbar, nicht?

Dumm nur, dass ich von der Süddeutschen Zeitung nie interviewt worden bin. Weder habe ich mit dem Autor des Artikels je gemailt, telefoniert oder sonst konversiert, noch bin sonst je von der Süddeutschen befragt worden. Trotzdem steht da ein Zitat von mir in Anführungszeichen:

OK, das erklärt auch, warum mich die Süddeutsche an die PH Zürich verfrachtet. Während es für Innerschweizer klar ist, dass mit PHZ die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz gemeint ist, wissen das Ortsfremde eher weniger. Selbst die Baudirektion des Kantons Zürich hat die PH Zürich in Abstimmungsunterlagen schon fälschlicherweise als PHZ statt als PHZH abgekürzt. Hätte man mich aber tatsächlich befragt, so wäre diese Verwechslung aufgefallen.

Soweit, so ungut. Hier hätte diese Geschichte zu Ende sein können und es wäre bei einem Tweet meinerseits geblieben. Doch die Geschichte ist hier eben nicht zuende.

Die Nachrichtenagentur pressetext greift am 14.02.2013 den SZ-Artikel auf, verwendet wiederum mein Zitat und erweitert dies (vermutlich durch eine falsche Satzzeichensetzung) massiv:

Noch fantasievoller geht das christliche Medienmagazin Pro mit dem verfügbaren Material im Artikel Social Media in der Schule um. Da Pro den Schweizerischen Vornamen nicht kennt, macht es den Präsidenten des Schweizerischen Lehrerverbands, Beat Zemp kurzerhand zur

Ich bin ja gespannt, wohin es das Zitat noch überall schafft bzw. wie lange es überhaupt noch irgendwie erkennbar bleibt.

Die Geschichte zeigt für mich aber klar: Medienkompetenz in der Schule ist wichtig und muss verbindlich werden. Damit das einmal gesagt ist!

Auch schön und ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Statistik: 80% of authors cite articles they probably didn't read bit.ly/14FSf3H -- Main.TorstenOtto - 17 Feb 2013 Ich habe während des Studiums in der deutschen Nachbarstadt Singen/Htwl. unterrichtet und bin vom Computer der Bank, bei welcher ich das Lohnkonto hatte, als Frau Beate Rüedi geführt worden. Kein Schalterbeamte hat sich je dazu geäussert, wenn ich Geld abhob. Wesentlicher scheint mir aber, auch an dieser Stelle zu betonen, dass die Jugendlichen auch in den Anwendungen weit weniger kompetent sind, als ihnen immer wieder gern unterschoben wird. -- Main.BeatRueedi - 17 Feb 2013 Update 20.02.2013: Vermutlich durch die via bildblog.de ausgelöste Aufmerksamkeit (dieses Posting wurde gestern etwas mehr als 5000 Mal abgerufen) hat die SZ die Fehler korrigiert und sich bei mir per Mail entschuldigt. Danke -- Main.BeatDoebeli - 20 Feb 2013

Update 21.02.2013: Davon unbeirrt, macht die fehlerhafte Agenturmeldung weiterhin die Runde durch die Schweizer Medien. Gestern 20.02.2013 in der Zürichsee Zeitung, heute am 21.02.2013 wortgleich im Zürcher Unterländer.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Feb 2013

Da sieht man mal wieder: Ohne Computer und Internet ist Quellenprüfung und kritische Medienkompetenz gar nicht möglich. Oder wie wärst du sonst dieser Schlamperei auf die Spur gekommen? Oder: Ist es gar keine Schlamperei, sondern ganz normal wie eben bei der "Stillen Post", dass man keinem Medium (auch nicht dem guten Gedruckten der Enzyklopädie oder vom Pfarrer, vom Lehrer, vom Präsidenten von der Kanzel Runtergepredigten) vorbehaltlos glauben darf. Ich habe inzwischen am meisten "Vertrauen" gegenüber den Medien, auf die viele Augen nicht bloß gucken, sondern deren Besitzer dann auch korrigieren können, was sie falsches gefunden haben: das ist die Wikipedia.

-- Main.LisaRosa - 25 Feb 2013

,

-- Main.BeatDoebeli - 20 Feb 2013

Update 21.02.2013: Davon unbeirrt, macht die fehlerhafte Agenturmeldung weiterhin die Runde durch die Schweizer Medien. Gestern 20.02.2013 in der Zürichsee Zeitung, heute am 21.02.2013 wortgleich im Zürcher Unterländer.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Feb 2013

Da sieht man mal wieder: Ohne Computer und Internet ist Quellenprüfung und kritische Medienkompetenz gar nicht möglich. Oder wie wärst du sonst dieser Schlamperei auf die Spur gekommen? Oder: Ist es gar keine Schlamperei, sondern ganz normal wie eben bei der "Stillen Post", dass man keinem Medium (auch nicht dem guten Gedruckten der Enzyklopädie oder vom Pfarrer, vom Lehrer, vom Präsidenten von der Kanzel Runtergepredigten) vorbehaltlos glauben darf. Ich habe inzwischen am meisten "Vertrauen" gegenüber den Medien, auf die viele Augen nicht bloß gucken, sondern deren Besitzer dann auch korrigieren können, was sie falsches gefunden haben: das ist die Wikipedia.

-- Main.LisaRosa - 25 Feb 2013

,

Angesichts der Forderung von Pro Juventute nach einem Schulfach Facebook gibt es Verunsicherung bei solchen Lehrkräften, die selbst nicht besonders netzgewandt sind. Heimgartner betont aber, dass niemand diesen Pädagogen Vorwürfe mache. Sollte Medienkompetenz fester Bestandteil des Lehrplans werden, bräuchten diese Lehrer fachliche Unterstützung.

Dabei geht es nicht um die technischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Hier sind Kinder Erwachsenen im Allgemeinen sowieso um Längen voraus, wie Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich beobachtet hat: "Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen großen Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung."

Nicht nur, dass ich diesen Satz nie gegenüber der SZ geäussert habe, ich bin auch nicht an der Pädagogischen Hochschule Zürich, sondern an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz angestellt. Dieses Detail erleichterte aber einerseits das Aufdecken der Enstehungsgeschichte dieses Zitats und andererseits die Verfolgung der weiteren Geschichte, denn erstaunlicherweise bleibt es nicht bei diesem Zitat. Doch der Reihe nach.

Ich erinnere mich durchaus, in der Vergangenheit mal etwas ähnliches gesagt zu haben. Eine Biblionetz-Recherche bestätigt diesen Verdacht. Am 20.08.2012 habe ich in einem Interview mit der Neuen Luzerner Zeitung gesagt:

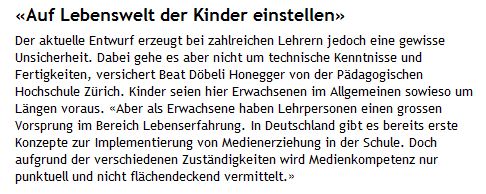

Der aktuelle Entwurf erzeugt bei zahlreichen Lehrern jedoch eine gewisse Unsicherheit. Dabei gehe es aber nicht um technische Kenntnisse und Fertigkeiten, versichert Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Kinder seien hier Erwachsenen im Allgemeinen sowieso um Längen voraus. "Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen großen Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung. In Deutschland gibt es bereits erste Konzepte zur Implementierung von Medienerziehung in der Schule. Doch aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wird Medienkompetenz nur punktuell und nicht flächendeckend vermittelt."

Naja, und dieser Agenturartikel wird nun wiederum von verschiedenen Medien ungeprüft übernommen: So erscheint er am 14.02.2013 unter dem Titel bei Medienkompetenz als neues Lernziel bei persoenlich.com und am 15.02.2013 in der Online-Ausgabe der Schweizer Computerworld unter dem Titel Social-Media-Kompetenz in Schweizer Schulen:

Präsidentin des Schweizer Lehrerverbands, Beate Zemp

Mir lässt man erstaunlicherweise den männlichen Beat. Dafür fügt man ins ursprüngliche Zitat einen Grammatikfehler ein und fügt weitere Sätze hinzu, die ich nun mit Bestimmtheit nicht mal in abgewandelter Form irgendeinem Massenmedium gesagt habe, denn wie käme ich dazu, mich als Experte für Medienerziehung in Deutschland zu äussern:

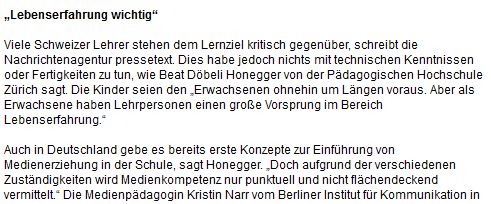

Viele Schweizer Lehrer stehen dem Lernziel kritisch gegenüber, schreibt die Nachrichtenagentur pressetext. Dies habe jedoch nichts mit technischen Kenntnissen oder Fertigkeiten zu tun, wie Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich sagt. Die Kinder seien den Erwachsenen ohnehin um Längen voraus. Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen große Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung.

Auch in Deutschland gebe es bereits erste Konzepte zur Einführung von Medienerziehung in der Schule, sagt Honegger. Doch aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wird Medienkompetenz nur punktuell und nicht flächendeckend vermittelt.

Auch schön und ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Statistik: 80% of authors cite articles they probably didn't read bit.ly/14FSf3H -- Main.TorstenOtto - 17 Feb 2013 Ich habe während des Studiums in der deutschen Nachbarstadt Singen/Htwl. unterrichtet und bin vom Computer der Bank, bei welcher ich das Lohnkonto hatte, als Frau Beate Rüedi geführt worden. Kein Schalterbeamte hat sich je dazu geäussert, wenn ich Geld abhob. Wesentlicher scheint mir aber, auch an dieser Stelle zu betonen, dass die Jugendlichen auch in den Anwendungen weit weniger kompetent sind, als ihnen immer wieder gern unterschoben wird. -- Main.BeatRueedi - 17 Feb 2013 Update 20.02.2013: Vermutlich durch die via bildblog.de ausgelöste Aufmerksamkeit (dieses Posting wurde gestern etwas mehr als 5000 Mal abgerufen) hat die SZ die Fehler korrigiert und sich bei mir per Mail entschuldigt. Danke

Bereits seit längerem versuchen Suchmaschinenanbieter (Biblionetz:w00718) Bing (Microsoft), Google, Yahoo! und sitemaps.org und social media provider beim Durchsuchen von Webseiten semantische Informationen (Biblionetz:w01364) zu extrahieren und diese Informationen bei der Resultatesuche und -anzeige entsprechend zu präsentieren (siehe das Posting Web 3.0 dank schema.org? vom Juni 2011).

Google wertet mit seinen jüngesten Aktivitäten den oder die AutorIn von Inhalten im Web massiv auf. Einerseits durch den Aufbau von google+ und den Einbau entsprechender Fundstellen in die Google-Ergebnisse, andererseits aber auch durch den Versuch, menschliche Inhaltsanbieter zur maschinenlesbaren Kennzeichnung ihrer Beiträge im Netz zu animieren.

Unter der Bezeichnug Google Authorship können Menschen ihre Beiträge mit ihrem Google+-Konto gegenseitig so verlinken, dass Google die +AutorInnenschaft erkennt und akzeptiert. Dafür werden Suchresultate unter Umständen mit Profilfoto angezeigt und die AutorInnen (Biblionetz:w02194) können bei Google Statistiken zur Nutzung eigener Inhalte abrufen.

Natürlich stellen sich hier die üblichen Datenschutzfragen (Biblionetz:w00714). Für Inhalte, die aber mit Absicht unter dem eigenen Namen publiziert werden, hat dies ebenfalls Konsequenzen: Die Zahl der Google-Kreise, in die man aufgenommen wurde, wird prominent bei den Suchresultaten angezeigt: Eine Aufwertung für google+ (Biblionetz:w02262) und eine Quantifizierung im digitalen Reputationsmanagement (Biblionetz:w01821). Damit wird die seit 7 Jahren nicht mehr angerührte Aussage Realnames können Reputation fördern im Biblionetz bestätigt (Biblionetz:a00654). Die Aufmerksamkeitsökonomie (Biblionetz:w00502) lässt grüssen.

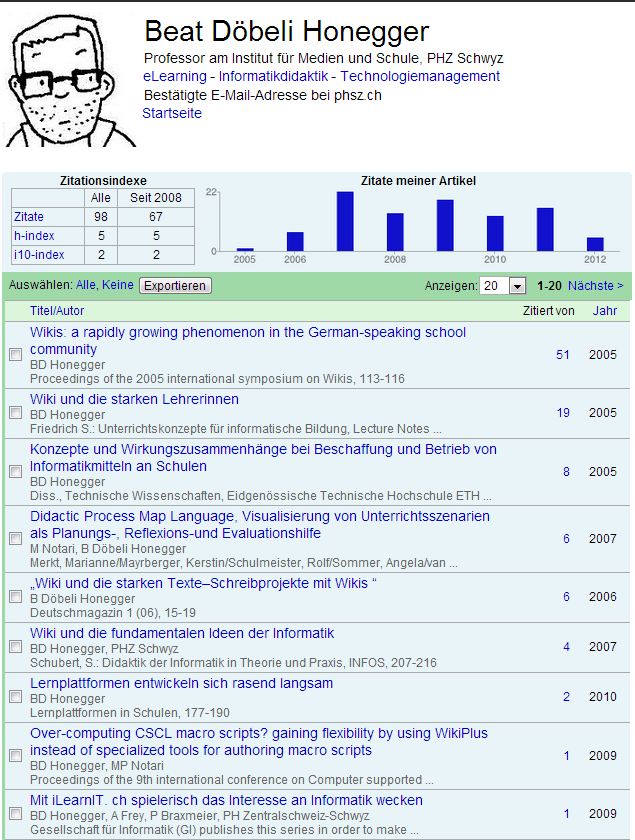

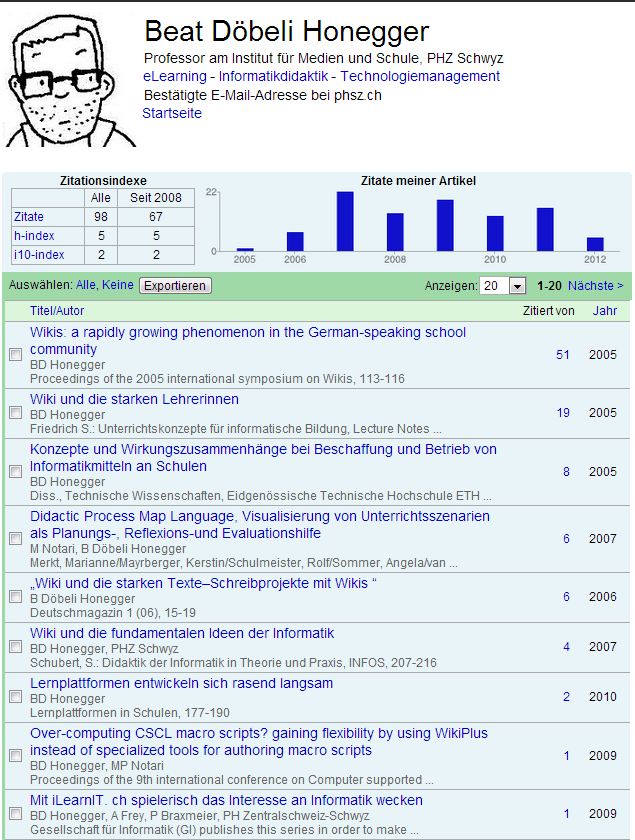

In kleinerem Rahmen passiert im akademischen Sektor von Google, bei Google Scholar etwas ähnliches. Auch dort ist es unterdessen möglich, sich als AutorIn zu registrieren und die AutorInnenschaft von bei Google Scholar erfassten Inhalten zu reklamieren. Ergebnis ist dafür eine persönliche Seite bei google Scholar, die brav Zitationsstatistiken liefert:

Somit auch hier Reputationsmanagement, Omnimetrie (Biblionetz:w01810) und Aufmerksamkeitsökonomie.

Und: Ein weiterer Schritt zur Überflüssigmachung des Biblionetzes...

Angefangen habe ich vor anderthalb Jahren. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Bereich "digitale Medien und Bildung" hatte ich einerseits gebetsmühlenartig versucht die Potenziale von digitalen Medien in der Schule zu präsentieren und habe andererseits während mehr als zehn Jahren immer wieder die gleichen Vorbehalte ICT in der Schule gehört und durchdiskutiert. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es mehrere systematische Auflistungen der Potenziale gab, ich aber keine seriöse Sammlung von Argumenten gegen ICT und 1:1-Ausstattungen im Speziellen finden konnte.

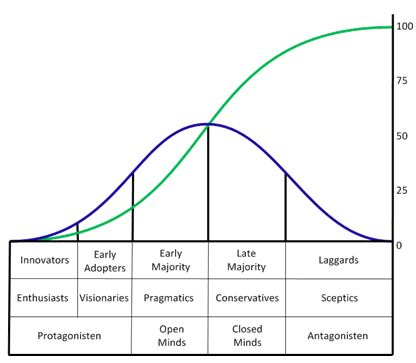

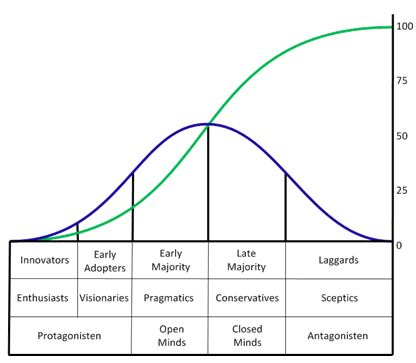

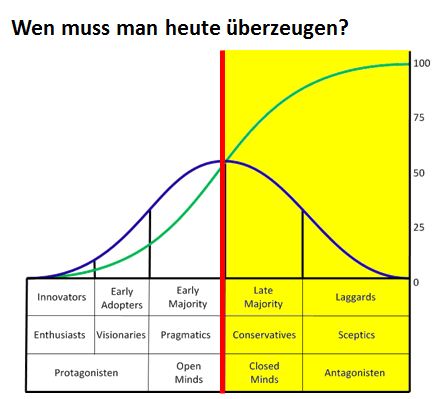

Einerseits war ich des ewigen Argumentierens (vor allem in digital geführten) Diskussionen müde und hätte mir eine Sammlung gewünscht, auf die im Bedarfsfall verwiesen werden kann: "Aha, das 'Aus mir wurd auch etwas'-Argument. Ok, das wird hier abgehandelt: http://blahfasel.org/AusMirWurdeAuchWasArgument" Andererseits dachte ich an das *Crossing the Chasm*-Konzept aus dem gleichnamigen Buch (Biblionetz:b02352) von Gordon Moore.

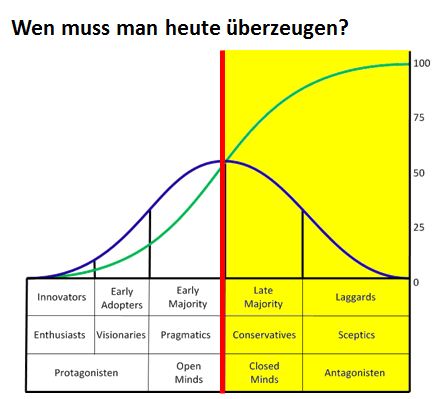

Darin nimmt Moore die unterschiedlichen Diffusionsphasen von Innovationen von E. M. Rogers (Diffusions of Innovation, Biblionetz:b03045) zum Anlass, auf den Graben (Chasm) zwischen Early Adopters und Early Majority hinzuweisen. Diese unterschiedlichen Gruppen müssen unterschiedlich angesprochen und überzeugt werden. Ähnliche Gräben lassen sich in diesem Innovationsmodell auch zwischen Early und Late Marjory und zwischen Late Majority und Laggards postulieren. Bei jedem Übergang sind andere Überzeugungsstrategien notwendig. Gut, und dies gilt aus meiner Sicht auch bei der Haltung zu digitalen Medien in der Schule. Geht man davon aus, dass die Hälfte der Bildungspolitiker, Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern den Einsatz von ICT befürworten, müsste man sich jetzt auf die zweite Hälfte konzentrieren. Und dazu - langer Rede, kurzer Sinn - gehört eben auch das Ernstnehmen und im besten Fall Widerlegen der Argumente gegen ICT in der Schule. (Redet man immer nur vor Befürwortern über die Vorteile, so ist das preaching to the converted und hilft in der Sache nicht viel weiter).

Im September 2011 hatte ich die ersten 20 Argumente formuliert (siehe Version 1 der Liste) und die Liste danach liegenlassen. Verschiedene Erlebnisse in jüngster Vergangenheit haben nun dazu geführt, dass ich diese Woche die Liste massiv erweitert habe. Derzeit sind dort 57 Argumente zu finden, gruppiert in vier Ablehnungsstärken:

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

- A. Es schadet!

- B. Es lohnt sich nicht.

- C. Es geht nicht.

- D. Schon, aber nicht so.

- "Es geht etwas verloren"-Argumente

- "Es ist zu früh"-Argumente

- "Falsche Anreize"-Argumente

- "Macht dumm"-Argumente

- Gesundheits-Argumente

- Jugendschutz-Argumente

- Umwelt-Argumente

- "Bisher ging es auch ohne"-Argumente

- "Didaktischer Mehrwert"-Argumente

- Finanzielle Argumente

- Schüler-Argumente

- Lehrpersonen-Argumente

- Schulsystem-Argumente

- Technische Argumente

- Ad hominem Argumente

- Unsortierte Argumente

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

So, nun ist der Call für die GMW2013 draussen:

mehr... (PDF)

Zweinulliges an der Tagung:

Neue Medien in Bildung und Forschung

eLearning zwischen Vision und Zukunft zum Stand der Dinge Ziele der GMW 2013 sind einerseits eine Bestandserhebung der heutigen Integration digitaler Medien in den Hochschulalltag, in die Lehre, in die Forschung wie auch in Verwaltungsprozesse und andererseits zukünftige Trends aufzuspüren sowie deren Potentiale und erste Umsetzungen zu betrachten.- Welche Produkte, Technologien und Konzepte haben sich in den vergangenen 3 bis 5 Jahren etabliert?

- Was hat sich inzwischen etabliert und wo wurden lernförderlichen Änderungen angestoßen und nachhaltig umgesetzt?

- Wo geht die Reise hin? Welche Trends werden Bedeutung erlangen? Welche Rolle spielen z.B. folgende Phänomene in unserem gegenwärtigen und zukünftigen Hochschulalltag: Serious Games, mobiles Lernen, gestenbasiertes Lernen, Learning Analytics (und weitere technologisch gestützte Neuerungen)? Welche dieser Trends könnten sich in Zukunft (aus welchen Gründen) durchsetzen?

- Welche Entwicklungen zeichnen sich hinsichtlich der Rolle von Medien im Prozess der Forschung ab?

- Basis der Betrachtungen ist der didaktisch motivierte und begründete Einsatz neuer Medien und dessen kritische Reflexion.

| 15.04.2013 | Einreichung der Full und Short Papers (Praxisreports und Poster) |

| 30.04.2013 | Einreichung von Workshops |

| 15.05.2013 | Entscheidung über Annahme von Beiträgen |

| 15.06.2013 | Einreichung Endfassungen der Beiträge |

| 01.08.2013 | Anmeldeschluss für FrühbucherInnen |

| 16.09.2013 | Preconference |

| 17.-19.09.2013 | Hauptkonferenz |

- "Das Barcamp der diesjährigen GMW-Jahrestagung wird in die Mitte der Tagung platziert (Mittwochnachmittag, 18.09.2013), da zu diesem Zeitpunkt die meisten Teilnehmenden schon Vorträge gehört und Impulse aus den ersten beiden Konferenztagen aufgenommen haben."

- "Der Tagungsband wird den Teilnehmenden vor der Tagung digital zur Verfügung stehen."

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 17:53.