Weblog von Beat Döbeli Honegger

Dies ist der private Weblog von Beat Döbeli Honegger

Categories

- 74 Annoyance

- 121 Biblionetz

- 7 Bildschirme

- 8 Bildungspolitik

- 8 DPM

- 11 Digital Immigrants

- 3 Elektromobil

- 14 GMLS

- 64 Gadget

- 53 Geek

- 7 GeoLocation

- 14 HandheldInSchool

- 106 Informatik

- 25 Information-Architecture (IA)

- 11 Kid

- 78 Medienbericht

- 133 Medienbildung

- 6 Modelle

- 30 OLPC

- 49 PH Solothurn

- 35 PHSZ

- 4 RechtUndInformatik

- 154 Schul-ICT

- 20 Scratch

- 7 SecondLife

- 105 Software

- 52 Tablet-PC

- 144 Veranstaltung

- 15 Video

- 61 Visualisierung

- 124 Wiki

- 19 Wissenschaft

- 6 Zeitschrift c't

Archive

- 4Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger

Ich möchte die Folien meiner Vorträge gerne auf der eigenen Website publizieren

25 June 2018

| Beat Döbeli Honegger

Ich möchte gerne mit dem eigenen Gerät präsentieren

25 June 2018

| Beat Döbeli Honegger

Informatik in der Primarschule: Es kommt gut!

03 June 2018

| Beat Döbeli Honegger

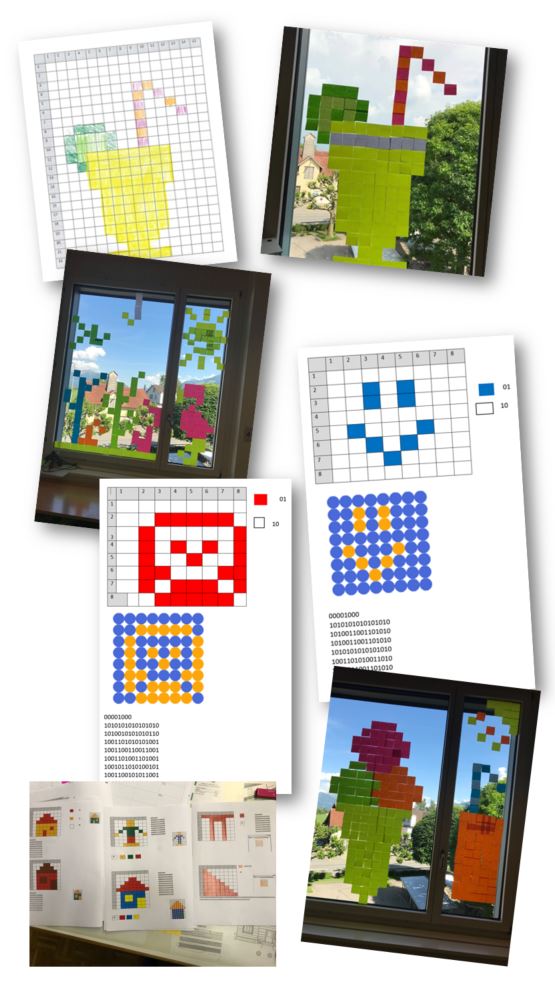

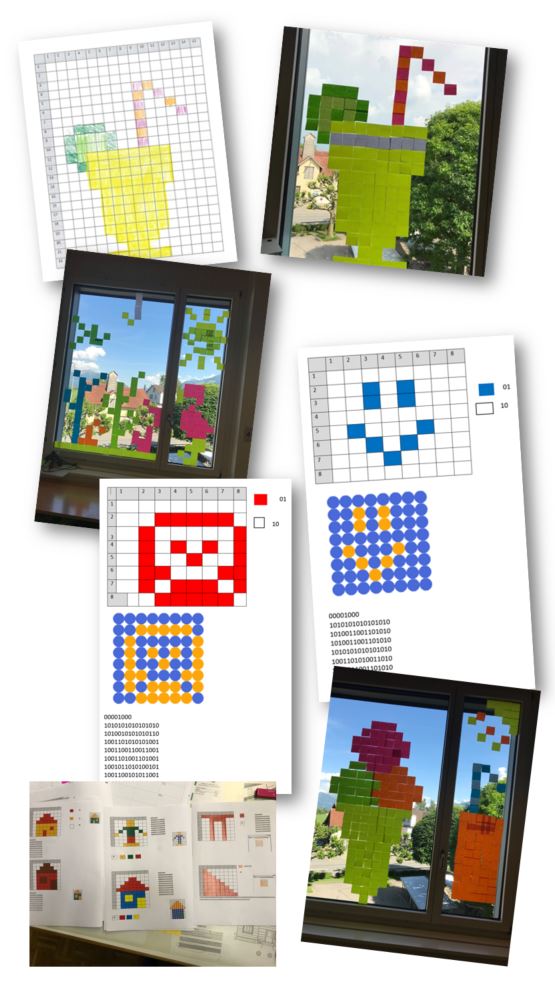

Mitte Mai durfte ich im Boten der Urschweiz erneut aus meinem Arbeitsalltag berichten. Ich habe meinem Optimismus Ausdruck verliehen, dass es mit der Einführung des Themas Informatik in der Primarschule gut kommt:

Primarlehrerinnen und Primarlehrer unterrichten bereits heute viele verschiedene Fächer. Jetzt bringt der Lehrplan 21 ein weiteres Thema:

Medien und Informatik. In der ersten Frühlingsferienwoche fanden in Pfäffikon deshalb drei obligatorische Weiterbildungswochen für Primarlehrpersonen

statt. Mit meinem Kollegen Michael Hielscher durfte ich eine Kursgruppe mit 23 Lehrerinnen und Lehrern der 5. und 6. Klasse zum Thema Informatik leiten.

Die Motivation und Offenheit der Primarlehrpersonen, sich auf das für sie neue Thema Informatik einzulassen, hat uns beeindruckt. Ich habe dies nicht nur vergangene Woche, sondern auch in den bisherigen Weiterbildungen oder bei der Primarlehrerin meines Sohnes erlebt. Obwohl oder gerade weil Primarlehrerinnen und Primarlehrer bereits so viele verschiedene Fächer und Themen abdecken müssen, sind sie offen für Neues geblieben. Zugegeben, am Montagmorgen waren teilweise etwas bleiche Gesichter zu sehen. In den Gesprächen gaben auch einige Teilnehmende zu, sie seien mit gemischten Gefühlen in die Weiterbildung gekommen oder hätten vor Kursbeginn gar schlecht geschlafen: «Anfangs war es keine berauschende Vorstellung, sich gemäss Ausschreibung eine Woche lang mit Mathematik und schwieriger Informatik beschäftigen zu müssen dazu noch in den Ferien und verpflichtend für

alle!»

24 Stunden später: Nach dem Lego-Prinzip stellen die Lehrpersonen Befehlsbausteine zu komplexen Computerprogrammen zusammen. Zu zweit sitzen sie vor bildschirmfüllenden Befehlsfolgen und diskutieren eifrig: «Müsste dieser Befehl nicht in die Schleife hinein, damit er nicht nur zu Beginn ausgeführt wird?» Als wir die Teilnehmenden darauf ansprechen, staunen sie selbst: Bereits am zweiten Kurstag fachsimpeln sie über ihr erstes selbst programmiertes Computerspiel!

Im Kurs wird viel gelacht, experimentiert, aber auch intensiv nachgedacht. Wider Erwarten sitzen die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht stundenlang vor ihren Bildschirmen. Sie zeichnen mit Filzstiften Wege für Roboter, machen als Gruppe ein Rollenspiel zu den Bestandteilen eines Smartphones und lernen, mit zwei Händen bis auf 1000 zu zählen. Abends sind alle müde und erschöpft: Die Lehrerinnen und Lehrer sind es nicht mehr gewohnt, eine ganze Woche Schülerin oder Schüler zu sein und dauernd etwas Neues lernen zu müssen, und für uns von der Forschungsabteilung ist es anstrengend, eine ganze Woche ununterbrochen zu unterrichten für beide Seiten eine lehrreiche Erfahrung.

Nach unseren bisherigen Weiterbildungen für den neuen Bereich «Medien und Informatik» des Lehrplans 21 bin ich zuversichtlich: Wenn es gelingt, den Primarlehrerinnen und Primarlehrern die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich Informatik attraktiv und altersgerecht auch in Kombination mit anderen Fächern vermitteln lässt, wird das Thema in der Primarschule gut ankommen. Damit ist ein erster Grundstein für das Lernen über digitale Medien gelegt.

Die Einführung des Lehrplans 21 wird uns aber noch Jahre beschäftigen. Als Nächstes gilt es, Erfahrungen im Unterricht zu sammeln und das Gelernte umzusetzen. Vielleicht erklären dann bald die Schwyzer Kinder ihren Eltern, was die kommenden Volksabstimmungen mit Informatik zu tun haben und was die technischen Hintergründe sind!

PS: Unser Material können Sie bei Interesse auch anschauen, wenn Sie nicht in unsere Kurse kommen: http://iLearnIT.ch/broschueren

Wie um zu beweisen, dass dieser Optimismus gerechtfertigt ist, erreichen uns in den letzten Tagen (freiwillig!) mehrfach Bilder und Unterlagen von Lehrpersonen, die entweder für sich selbst zum Nachbereiten der Weiterbildung, als Vorbereitung für den kommenden Unterricht oder bereits im Unterricht mit Schülerinnen und Schüler Themen der Weiterbildung ausprobiert haben. Hier eine Auswahl zum Thema Pixelbilder:

Das neue Leben der Wolkenschachtel - oder Bericht aus Nerdistan 2017

28 December 2017

| Beat Döbeli Honegger

Warnung: Es folgt eine eher technische Beschreibung meiner Jahresendbeschäftigung, die nur am Rande mit Bildung zu tun hat. Erst weit unten kommen allgemeinere Überlegungen.

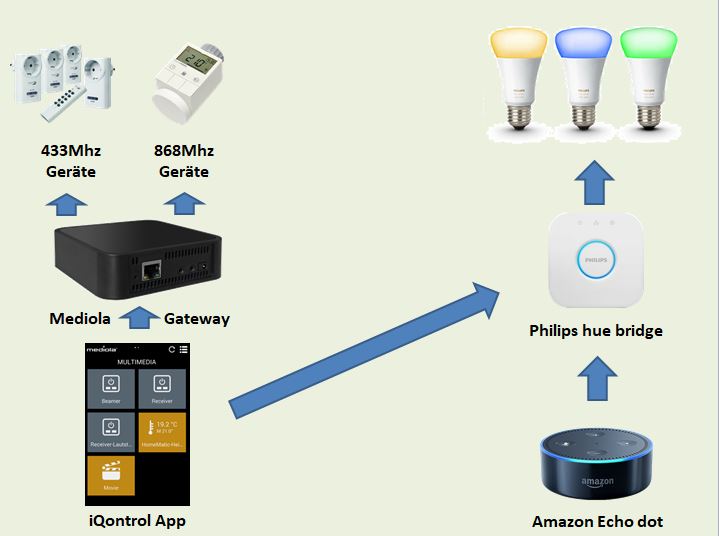

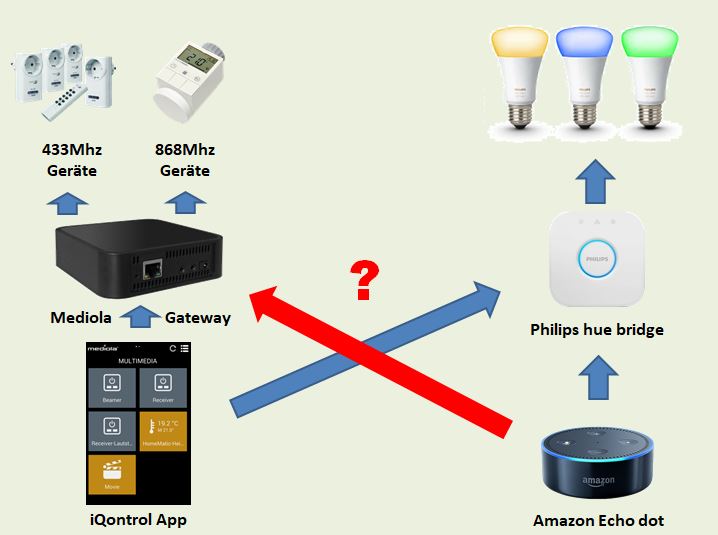

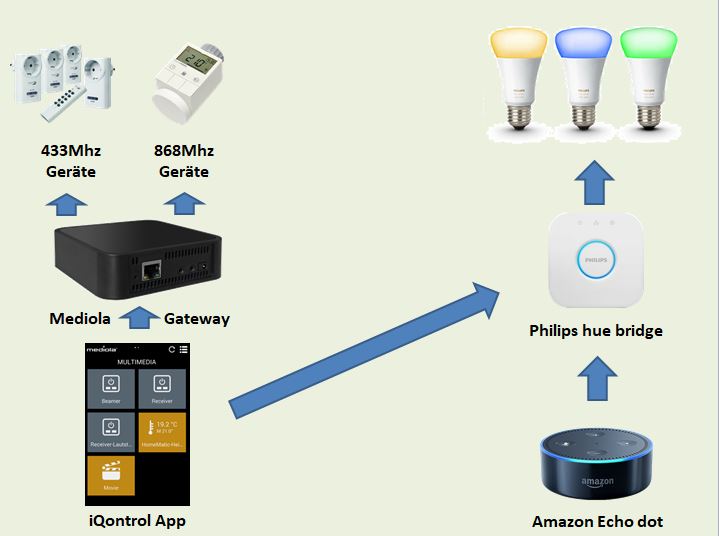

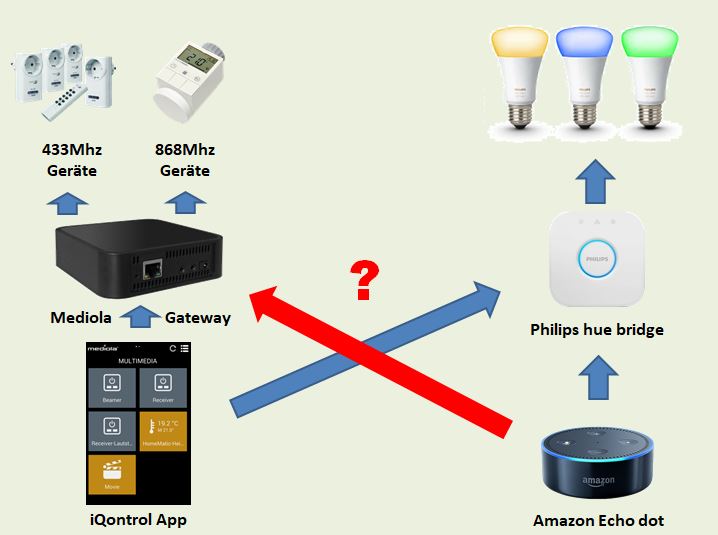

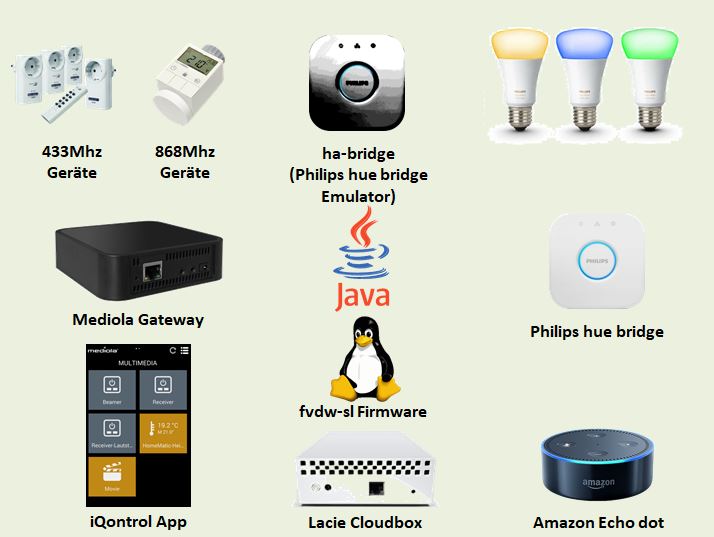

Auf der anderen Seite nutze ich seit längerem ein Mediola Gateway, dessen Stärke darin besteht, zahlreiche Geräte mit unterschiedlichen Standards steuern zu können. Das Gateway beherrscht neben TCP/IP auf der einen Seite Infrarot- und Funkprotokolle auf dem 433Mhz- und 868-Frequenzband auf der anderen Seite, so dass sich HiFi-Anlagen, Fernseher (Infrarot) sowie billige Funksteckdosen (CHF 10.- pro Stück, unidirektional) und teurere Komponenten wie Funkheizventile (bidirektional) steuern lassen. Kontrollieren lässt sich das durch die App IQONTROL. Netterweise lassen sich mit IQONTROL auch die Philips hue Lampen steuern.

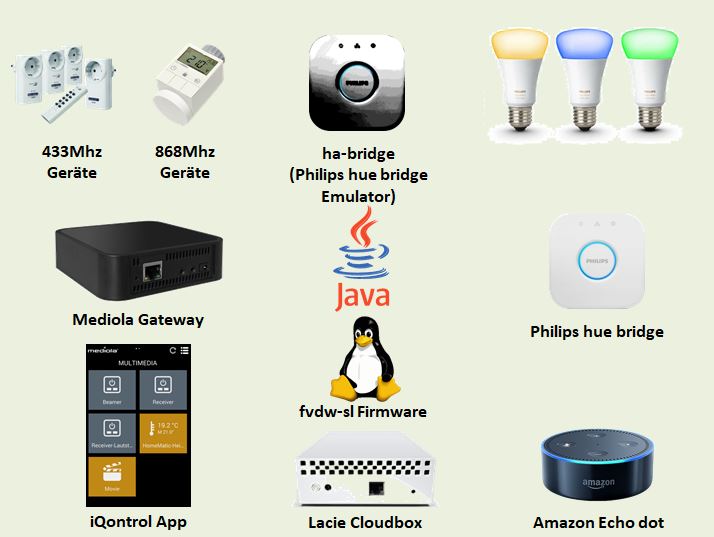

So weit, so gut. Nur möchte ich gerne mit Alexa auch die Geräte aus dem Mediola-Universum steuern können. Es gibt mit ha-bridge eine kostenlose Software, mit der sich eine Philips hue bridge emulieren lässt und die beliebige Aktionen auf dem Computer auslösen kann (u.a. auch http-Anfragen auslösen). Die ha-bridge wird von Alexa als vollwertige hue-bridge anerkannt und lässt sich somit mittels Alexa steuern. In meinem Fall kann die ha-bridge das Mediola-Gateway mittels http-Anfragen steuern.

Somit brauche ich nur noch einen Computer, der 24h eingeschaltet ist und auf dem ha-bridge läuft. Und hier kommt nun wieder mein zu neuem Leben erwecktes NAS ins Spiel. Das läuft ja 24h, befindet sich in meinem lokalen Netz und könnte diese Aufgabe übernehmen. Nur - ha-bridge ist ein Java-Programm, also muss ich meinem NAS zuerst Java beibringen. Gar nicht so einfach, besitzt doch mein NAS einen ARM5-Prozessor und Oracle bietet dafür gar kein vorkompiliertes Embedded-Java mehr an. Aber etwa Basteln und einige Stunden später läuft Java auf meinem NAS aus dem Jahr 2012 und weitere Bastelstunden später ist auch die ha-bridge installiert und konfiguriert und im Bootskript verankert.

Hurra, ich kann jetzt mit der Alexa alle meine fernsteuerbaren Geräte auch per Stimme steuern.

Neue Firmware für meine Cloudbox aus dem Jahr 2012

Begonnen hat alles, weil ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf meine Netzwerkfestplatte zugreifen konnte. Nach der Datenrettung durch Ausbauen der Platte aus dem NAS-Gehäuse und Übertragen der Daten mit Hilfe von Paragon ExtFS von der ext4-Partition auf meinen Windowsrechner stellte sich die Frage, was ich mit der nicht mehr funktionierenden Netzwerkfestplatte tun sollte. Im Internet habe ich die alternative Firmware fvdw-sl gefunden, die verschiedenen Festplatten von LaCie neues Leben einhaucht. Nach etwas Basteln (Installationsskript hat bei mir nicht funktioniert und musste manuell abgearbeitet werden) hatte ich ein neues Betriebssystem und neue Möglichkeiten für mein NAS vor mir (Demo-Oberfläche hier ). Damit wäre das ursprüngliche Problem gelöst gewesen: Das NAS lief wieder und speicherte brav meine Daten. Aber die neuen Möglichkeiten weckten meine Neugierde: Das NAS läuft Tag und Nacht und hat nun ein für mich zugängliches Linux mit SSH, Apache, PHP etc. an Board (was zugegebenermassen ein Raspberry Pi auch bieten würde...). Vielleicht könnte das NAS ja auch andere Aufgaben übernehmen!Smart-Home: Ich liebe Standards - Es gibt so viele davon!

Ich experimentiere seit einiger Zeit mit Steuerungsmöglichkeiten in der eigenen Wohnung (Buzzword Smart Home (Biblionetz:w02497)) als Ausprägung des Internets of Things (IoT, Biblionetz:w02131)). Das Gebiet ist relativ neu - entsprechend haben sich noch keine wirklichen Standards ausgeprägt, sondern alle Hersteller definieren ihre eigenen. Auf der einen Seite besitze ich eine Philips Hue Bridge (Biblionetz:w02964) mit der sich Lampen nach dem Zig-Bee-Protokoll steuern lassen (steuerbar mit Apps, nach Zeitplänen oder IFTTT-Regeln). Seit neustem kann ich diese Lampen auch mit Hilfe der Sprachassistentin Alexa (Biblionetz:w02957) per Stimmbefehl steuern.

Und warum das Ganze?

Tja, jetzt stellt sich nur noch die Frage, warum ich das alles gemacht habe. Zeit gespart habe ich damit mit Sicherheit nicht, selbst wenn diese Konfiguration nun für die nächsten 25 Jahre so unverändert funktionieren würde. Warum wenn sonst?- Nerdfaktor: Ich wollte wieder mal was konkretes Basteln statt nur abstrakt über Konzepte nachzudenken

- Persönliche Weiterbildung: Ich wollte wieder mal konkret sehen, was heute bereits alles möglich ist bzw. bald noch viel einfacher möglich sein wird ohne besondere Informatikkenntnisse. Dieses konkrete Wissen hilft mir beim Formulieren der nächsten abstrakten Konzepte

Ich merke auch bei mir selbst, dass ich über gewisse Potenziale erst anfange vertieft nachzudenken, wenn ich sie ganz konkret nutzen kann. Aus diesem Grund gibt es jetzt auch neue Biblionetz-Einträge:- Biblionetz:w02956 Sprachassistenten

- Biblionetz:w02962 Puppenhaus-Geschichte

- Biblionetz:a01303 Sprachassistenten gefährden die Privatsphäre

- Usability / Accessability: Ich bin seit längerem für jemanden auf der Suche nach rein stimmbasierten Steuerungsmöglichkeiten (siehe auch das Posting BlaetternPerStimmbefehlZuVielVerlangt vom letzten Jahreswechsel) Mit einem Amazon Echo Plus könnte ich vieles bereits ohne Bastelei abdecken, aber eben nicht alles (z.B. Infrarotbefehle an einen Fernseher senden).

- Mächtigkeit der digitalen Infrastruktur durch Modularisierung und Schnittstellen: Das Beispiel zeigt, wie sich die Möglichkeiten der Einzelkomponenten kombinieren und erweitern lassen. Dies trifft sowohl auf der Entwicklungsebene als auch auf der Nutzungsebene zu:

- Nutzungsebene: Dank Modularisierung/Schnittstellen kann ich nun meine Geräte per Hardware-Fernbedienung, App und Stimme steuern. Drei unterschiedliche Inputkanäle steuern unterschiedlichste Aktoren.

- Entwicklungsebene: Dank, Linux, Java und weiteren definierten und öffentlich dokumentierten Schnittstellen Lassen sich solche Systeme überhaupt erst erstellen. Statt dass ich mein NAS wegwerfen musste, übernimmt es jetzt, bald sechs Jahre nach seiner Herstellung neue Aufgaben, die es vor sechs Jahren noch gar nicht gab.

- Bedeutung offener Schnittstellen/Standards: Die ganze Bastelei war nur möglich, weil viele Schnittstellen bzw. Standards öffentlich dokumentiert und von jedermann frei nutzbar sind. Würden alle Hersteller alle ihre Systeme maximal abschotten, wäre die oben beschriebene Rekombinierbarkeit von Komponenten futsch. Dies gilt nicht nur für mein überflüssiges Bastelprojekt sondern in grösserem Rahmen für die gesamte Digitalwelt. Offene Standards erhöhen die Rekombinierbarkeit digitaler Werkzeuge und erhöhen damit Innovation und Produktivität. Ein wichtiges Konzept für die Digitalpolitik.

Und zum Schluss...

...darf natürlich dieses Video nicht fehlen: und aktuell der Beitrag Sicherheit von Sprachassistenten: Darauf solltest du achten! von heise.deSelektives Zitieren

19 December 2017

| Beat Döbeli Honegger

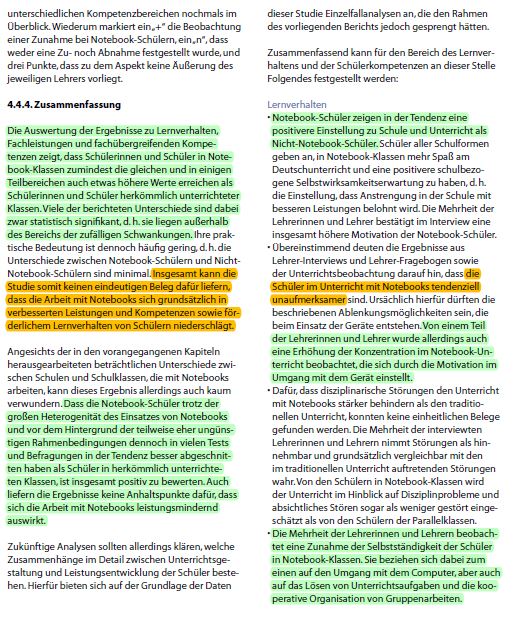

Auch in seinem neuesten Buch Cyberkrank! (Biblionetz:b05989) beherrscht Manfred Spitzer die Kunst des selektiven Zitierens perfekt. Ein erstes Beispiel: Im Kapitel Digitale Jugend: unaufmerksam, ungebildet und unbewegt (Biblionetz:t18304) fasst er die Ergebnisse der Studie Lernen in Notebook-Klassen (Biblionetz:b03327) folgendermassen zusammen:

Betrachtet man nun die von Spitzer zitierten Aussagen im Kontext, so ändert sich das Gesamtbild.

Spitzer zitiert:

Insgesamt kann die Studie somit keinen eindeutigen Beleg dafür liefern, dass die Arbeit mit Notebooks sich grundsätzlich in verbesserten Leistungen und Kompetenzen sowie förderlichem Lernverhalten von Schülern niederschlägt.

Auf der gleichen Seite schreiben die Studien-Autorinnen jedoch auch:

Die Auswertung der Ergebnisse zu Lernverhalten,

Fachleistungen und fachübergreifenden Kompetenzen

zeigt, dass Schülerinnen und Schüler in Notebook-

Klassen zumindest die gleichen und in einigen

Teilbereichen auch etwas höhere Werte erreichen als

Schülerinnen und Schüler herkömmlich unterrichteter

Klassen. Viele der berichteten Unterschiede sind dabei

zwar statistisch signifikant, d. h. sie liegen außerhalb

des Bereichs der zufälligen Schwankungen.

und

Dass die Notebook-Schüler trotz der

großen Heterogenität des Einsatzes von Notebooks

und vor dem Hintergrund der teilweise eher ungünstigen

Rahmenbedingungen dennoch in vielen Tests

und Befragungen in der Tendenz besser abgeschnitten

haben als Schüler in herkömmlich unterrichteten

Klassen, ist insgesamt positiv zu bewerten. Auch

liefern die Ergebnisse keine Anhaltspunkte dafür, dass

sich die Arbeit mit Notebooks leistungsmindernd

auswirkt.

und

Notebook-Schüler zeigen in der Tendenz eine positivere Einstellung zu Schule und Unterricht als Nicht-Notebook-Schüler.

und

Die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrern beobachtet

eine Zunahme der Selbstständigkeit der Schüler

in Notebook-Klassen. Sie beziehen sich dabei zum

einen auf den Umgang mit dem Computer, aber auch

auf das Lösen von Unterrichtsaufgaben und die kooperative

Organisation von Gruppenarbeiten.

Die Schülerinnen und Schüler gehen motivierter zur Schule, werden selbstständiger und lernen minimal besser, aber Manfred Spitzer fasst dies (siehe Bildlegende) zusammen mit "keine positiven Auswirkungen auf den Lernerfolg." Für mich ist Motivation und Selbständigkeit auch ein Lernerfolg - vor allem wenn dabei die reinen Prüfungsleistungen nicht schlechter werden.

Auch zum von Spitzer herausgegriffenen Zitat

die Schüler im Unterricht mit Notebooks tendenziell unaufmerksamer

findet sich auf der gleichen Seite der Studie ebenso die Aussage

Von einem Teil der Lehrerinnen und Lehrer wurde allerdings auch eine Erhöhung der Konzentration im Notebook-Unterricht

beobachtet, die sich durch die Motivation im Umgang mit dem Gerät einstellt.

Einmal mehr biegt sich Manfred Spitzer seine Wirklichkeitswahrnehmung zurecht, indem er sehr selektiv aus Studien zitiert, dies aber mehrfach als objektive Wissenschaft darstellt.

Mich ärgert das nicht nur bezüglich des konkreten Inhalts, sondern auch weil Spitzer damit "Wissenschaft" in den Dreck zieht, indem er seine vorgefasste Meinung unter den Deckmantel "Wissenschaft" zu packen versucht.

P.S.: Ja, auch ich habe hier sehr selektiv zitiert. Aber ich habe weder die Zeit noch die Lust, diese Quellenarbeit bei allen von Spitzer zitierten Studien zu leisten. Bereits dieses Beispiel zeigt, dass mindestens Vorsicht angebracht ist.

Kommentare:

Spitzer läßt die nicht meßbaren und daher tendenziell subjektiven Aussagen in dem Text weg, z.B. Begriffe wie "Selbständigkeit" und "Motivation". Selbständigkeit ist nicht meßbar und jeder versteht etwas anderes darunter, echte Kriterien sind nicht angegeben. Vielleicht waren die Notebook-Schüler nur deswegen scheinbar selbständig, weil sie (für Lehrer sehr praktisch) in ihre Rechner vertieft waren - was bei der Beschäftigung mit Computern eben gerne mal passiert? Haben die Nicht-Notebook-Schüler einfach nur mehr nachgefragt, um sich bei einer erfahrenen Lehrkraft über Bewertungskriterien zu vergewissern? Man weiß es nicht, und deshalb ist eine Aussage darüber wertlos (macht sich aber gut in einer vom Ministerium finanzierten Studie). Wenn "ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer" etwas "beobachtet", dann ist das nicht nur höchst subjektiv, sondern es kann sich auch um einen einzigen Lehrer oder eine einzige Lehrerin handeln. Die Verlinkung zu der Studie (die vielleicht echte Zahlen enthielte) existiert hier im Blog/Wiki ja leider nicht mehr. Insofern freue ich mich, daß sich Herr Spitzer auf seine Profession besinnt, nicht auf Marketingsprech hereinfällt, sondern das herausfiltert, was wesentlich ist. In diesem Artikel darauf abzuheben, vermeintlich positive - aber rein subjektive - Auswirkungen bei immerhin nicht schlechteren Leistungen seien ein Erfolg des betriebenen Aufwands, ist schon sehr speziell. Es gibt übrigens Maßnahmen, die aufgrund belastbarer Studien eine Verbesserung von meßbaren 40% erzielen. Dafür interessiert sich aber keiner, weil keine Notebooks, Tablets oder dergleichen im Spiel sind... -- Main.SchneiderU - 19 Oct 2016 Die Studie ist u.a. unter https://beat.doebe.li/publications/not-from-me/2007-n21evaluationsbericht.pdf downlaodbar. -- Main.BeatDoebeli - 19 Oct 2016 Tja, auch Spitzer zitiert subjektive Beobachtungen ("tendenziell unaufmerksamer"), somit bleibt mein Vorwurf: Spitzer pickt sich bei vielen Studien exakt das raus, was in sein Weltbild passt. Die Frage, ob von Lehrkräften beobachtete Selbständigkeit und Motivation ein Mehrwert sind oder ob nur nach alten Prüfungen festgestellte Leistungen etwas gelten führt uns zur Grundsatzfrage, was denn die Aufgabe von Schule in der Informationsgesellschaft ist... -- Main.BeatDoebeli - 19 Oct 2016 Um das zu beurteilen, muss man die Effektstärken kennen, denn signifikant ist bald was bei diesen Stichproben! -- Main.WernerStangl - 23 Oct 2016 Herr Döbeli, kann es sein, dass Sie selber selektiv zitieren? Sie zitieren aus der Studie: «Viele der berichteten Unterschiede sind dabei zwar statistisch signifikant, d. h. sie liegen außerhalb des Bereichs der zufälligen Schwankungen.» Die anschliessenden, von Ihnen nicht zitierten Sätze in der Studie lauten: «Ihre praktische Bedeutung ist dennoch häufig gering, d.h. die Unterschiede zwischen Notebook-Schülern und Nicht-Notebook-Schülern sind minimal.» Und dann der von Spitzer zitierte Satz: «Insgesamt kann die Studie somit keinen eindeutigen Beleg dafür liefern, dass die Arbeit mit Notebooks sich grundsätzlich in verbesserten Leistungen und Kompetenzen sowie förderlichem Lernverhalten von Schülern niederschlägt.» Ich sehe das Problem nicht. Spitzer zitiert die Folgerung der Studie richtig. Es ist für mich weder "selektiv zitiert" noch publizistisch illegitim, wenn in einem Buch, das auf eine Studie verweist, nicht auch noch auf die hinterletzte Eventualität daraus eingegangen wird, um auf den Punkt zu kommen. Im Übrigen leuchtet mir ein, was SchneiderU bereits geschrieben hat. -- Main.AndreasS - 19 Dec 2017Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 21 Dec 2025 - 23:07.