Weblog von Beat Döbeli Honegger

Dies ist der private Weblog von Beat Döbeli Honegger

Categories

- 74 Annoyance

- 121 Biblionetz

- 7 Bildschirme

- 8 Bildungspolitik

- 8 DPM

- 11 Digital Immigrants

- 3 Elektromobil

- 14 GMLS

- 64 Gadget

- 53 Geek

- 7 GeoLocation

- 14 HandheldInSchool

- 106 Informatik

- 25 Information-Architecture (IA)

- 11 Kid

- 78 Medienbericht

- 133 Medienbildung

- 6 Modelle

- 30 OLPC

- 49 PH Solothurn

- 35 PHSZ

- 4 RechtUndInformatik

- 154 Schul-ICT

- 20 Scratch

- 7 SecondLife

- 105 Software

- 52 Tablet-PC

- 144 Veranstaltung

- 15 Video

- 61 Visualisierung

- 124 Wiki

- 19 Wissenschaft

- 6 Zeitschrift c't

Archive

- 4Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger

soeben ist das Programm der Scratch-Conference 2015 (http://www.scratch2015ams.org/ 12.-15.8.15) online gestellt worden, siehe http://www.scratch2015ams.org/dates/ Faszinierend und überwältigend ist dabei aus meiner Sicht das 17seitige Workshopprogramm  !

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

!

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

!

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

!

Das Themenspektrum umfasst weit mehr als Scratch (Biblionetz:w02030), es geht um physiscal computing, computer science unplugged (Biblionetz:w02379), makerlabs (Biblionetz:w02491), arduino (Biblionetz:w02431), technisches Gestalten, STEAM (Biblionetz:w02428), etc.. Daneben werden aber auch spannende Weiterentwicklungen im Umfeld von Scratch/Snap! (Biblionetz:w02279) präsentiert und - angesichts der aktuellen Bemühungen, Informatik in die (Grund-)Schule zu bringen sehr relevant - Erfahrungsberichte aus vielen Ländern präsentiert, wie Scratch/Programmieren in den Unterricht gebracht wurde.

Da wird sehr viel Erfahrung an kreativer Vermittlung von Informatik zusammenkommen!

Ich fange an zu überlegen, wie ich mich für die Konferenz aufteilen könnte:

Diese Woche wurde ich per Mail von jemandem, der nicht in der Teilnehmerliste der Tagung auftaucht und dessen Mailadresse mit Google nicht zu finden ist  gefragt, ob es sich bei Damayanti Talky um Satire handle und falls ja, ob sich der Aufwand gelohnt habe.

Ja, es war Satire. Satire mit didaktischen Absichten und gar keinem so grossen Aufwand.

gefragt, ob es sich bei Damayanti Talky um Satire handle und falls ja, ob sich der Aufwand gelohnt habe.

Ja, es war Satire. Satire mit didaktischen Absichten und gar keinem so grossen Aufwand.

Gast-Beitrag von Learnify-CEO Per Brahm

05 June 2015

| Beat Döbeli Honegger

Vor etwa zwei Wochen habe ich meinen ersten Eindruck von Learnify gebloggt. Per Brahm, der CEO von Learnify Schweden hat darauf und auf zusätzliche, direkt an learnify.ch gestellte Fragen reagiert und wollte mein Posting kommentieren (was aber leider aufgrund technischer Probleme nicht funktioniert hat, sorry...). Der Kommentar wäre auch etwas lang geworden, so dass ich ihn gerne als Gastbeitrag hier abdrucke:

Most Publishers will need to get paid in some way and we will also like to support their business models since many teachers like the publishers material.

A teacher doesnt have to share their own material. To share is an active choice. This helps us keeping the quality in the open library.

When we have more material in the database we will have a teacher review of content and a possibility to filter out material that hasnt got a good grade in the review. But we are still allowing all teachers to publish material since there are many different views on what is a good material, even within the same school.

IsaSchuleUndICT

0. Hi

Hi, and thank you very much for the very thorough review you have made on the Swiss Learnify Beta! Im Per Brahm the founder of Learnify Sweden and I truly appreciate your comments in the blog. It helps us put the focus in our development and also in what to communicate better. Before I declare my views Id like to mention that this is a Swiss venture and the decisions are made by the Verein Digitale Bildung Schweiz, Im just trying to support with resources and experience from what we have done in Sweden. The only corrections Id like to mention is that there is possibility to co-edit material at the same time for different users (like in Google Drive) and there is an automatic version control built into Learnify that saves your last 10 version and one version/day by clicking the arrow back in the interface. Your other comments definitely point out places for improvement in the system. The user interface is under development to make it responsive and more modern. That is something we have been working with a while. Its a bit complicated since we integrate many sources and the user is also allowed to produce content but we are well on our way. The community functionality for instance to be able to follow what my favorites publish is also coming in the next releases.1. Content is King

So true. In Sweden we have gathered hundreds of thousands of learning resources (if not millions depending on definitions). Volume, quality, filtering and search are always relevant questions. We have a lot of discussions with content providers in Switzerland that seems very positive. One of the main reasons for launching the beta is to illustrate what we are doing to be able to have more concrete discussions. We have also discussions with LearningApps and other tools that we might be able to integrate. I think the greatest success factor in Sweden has been that we are willing to cooperate with so many and that a teacher using Learnify can pick content from different sources, combine them as they like, add their own material, publish it to all to the Students with single-sign-on for all the content in any LMS, and also be able to share and cooperate with other teachers regardless of LMS.Is all content released for everyone?

There are different models for different types of content. We now focus on open material that is available for everyone.Most Publishers will need to get paid in some way and we will also like to support their business models since many teachers like the publishers material.

A teacher doesnt have to share their own material. To share is an active choice. This helps us keeping the quality in the open library.

Will there be a review of content published by teachers?

All teachers are allowed to publish their content if they like, as it is in YouTube for instance. Other teachers may click on the Stop button and report the material if it is not appropriate in some way. Teachers may also like material to increase its ranking in searches. Teachers may also comment on material and send notes to the author.When we have more material in the database we will have a teacher review of content and a possibility to filter out material that hasnt got a good grade in the review. But we are still allowing all teachers to publish material since there are many different views on what is a good material, even within the same school.

Will teachers rewarded for valuable content?

Teachers will get open badges for different levels of contribution. We will also promote good examples to be presented in seminars, courses etc. In Sweden this has opened up an extra career for some teachers as teachers trainers and lecturers. In our cooperation with Municipalities some productive teachers have received a couple of hours a week paid time for this work, also in organized interchange between Municipalities. Awards and prizes for the best learning resources are other encouragement. DBS or Learnify will have very limited power to pay teachers, at least with the free business model that we like to promote as much as possible.Why do you believe that in this new platform of the teachers more content is delivered than with existing educational platforms in Switzerland?

I dont know the functionality in all other Swiss services but it is rare to have solutions where you can both share and build on other resources, including editing tools.Learning resources are available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial. This requires that the authors of the original Learning Resource are mentioned in adapted copies. How is this implemented?

This will be implemented so that you can see all the earlier steps of one resource and its authors. You will also be able to see all published daughters and grand daughters etc. to a resource.The learning resources are clearly structured according to LP21. If this structure nationally or cantonal?

Nationally according to the new curricula is the ambition. In Sweden was the roll-out of a new curricula one of the success factors.2. Functions / processes / structures

How can a record be in multiple schools?

A teacher may have Learning Zones on multiple schools with one account. A teacher may also collaborate with teachers from other schools on the same document at the same time.How can I depict classes?

By adding or inviting students to Learning Zones.Export: is an automated, complete export of all content (including metadata.) possible. If so, in what formats? Per person or per institution?

We have an export-function. It is now used with caution since many teachers liked to export a lot of material but had nowhere to import their SCORM or IMS packages or it was too complicated for them. We see your point in an author wanting autonomy from the system and will publish a simplified export functionality in the autumn.Import: Is an import content from Educanet2 and Moodle possible?

We have an import-function for SCORM and IMS. We have also created custom solutions for tv-channels and publishers. This could be implemented for selected systems when we decide which ones are relevant in Switzerland.Versioning: to what extent support Learnify versioning, branching and merging of content.

Learnify supports versioning already in the beta. If you click on the arrow back/Regret an action you will see a bar where you can toggle between different versions. The last 10 versions are stored as well as one version per day for all previous days.Learnify APP: When will the apps for iOS and Android will be available?

Yes! We are finishing a new version of the apps for Sweden and will translate them when they are approved. Launching for Learnify Switzerland BETA after the summer.Whitelabeling: To what extent can Learnify gewhitelabelt (to the CI's own school be adjusted?

We prefer not to, to promote simplicity and exchange of material! But there is a possibility for schools to create templates for pages with their own layout etc.Which interfaces with other platforms are planned: Educanet, Moodle, WebOPAC (library management), Nanoo.tv, etc.

In Sweden we have integration between all major platforms, SSO, pasting links with buttons, create new resource with a button etc. We would like to make integrations with major platforms in Switzerland.Who (schools, Canton, PH?) has access to statistical usage data?

We provide statistics to the Municipalities we cooperate with about their users. If we dont have an open public cooperation with the Municipality we will respect the integrity of the teacher and not disclose any data.3. Technical Questions

Security: https

We have a problem aggregating material from different sources when some of them are not https. We can switch to https when more sources use https.What APIs are available?

Depends on requests, we like to be open but respectfulREST interface for creation and deletion of users, classes, courses?

Yes, our own app uses our REST-API.What authentication and authorization mechanisms are in addition to Google+ and Learnify login support? Shibboleth? OpenID Connect?

Skolfederationen in Sweden based on Shibboleth. We also have other integrations with SAML based providers. We would like to add more support depending on Swiss needs.4. Development

Will the platform be further developed by lernetz independently? To what extent is invested here? (Innovation Guarantee?)

The Verein DBS will have great influence of the development but we think it is important to have the same codebase so that investments in different countries will be possible to implement in other countries.Are the schools involved in decisions to include the further development?

Yes! This is how the existing functionality has been developed.Contribute to the further development of schools? (Eg by financing the Development of new modules)

It is possible to get priority by financing development, but the functionality will be brought to all users.5. Financing / club

What is the long-term financing of Learnify?

Learnify Switzerland is a new venture and the parties engaged in it know that this is a long term engagement. Learnify Sweden has supported the Swedish solution for 13 years (Learnify started 6 years ago but it was previously supported with the founders of Learnify and the goverment) and will now also make sure that the Swiss solution is long lived and secure. I hope that you and all other people that might be interested in creating environments for exchange of digital learning resources and using digital tools in schools will find their way to the Verein Digitale Bildung Schweiz to influence further development. Best regards Per Brahm

Die Tagung ist vorbei, die Videos der Keynotes sind unter http://phsz.ch/fachtagung2015 abrufbar.

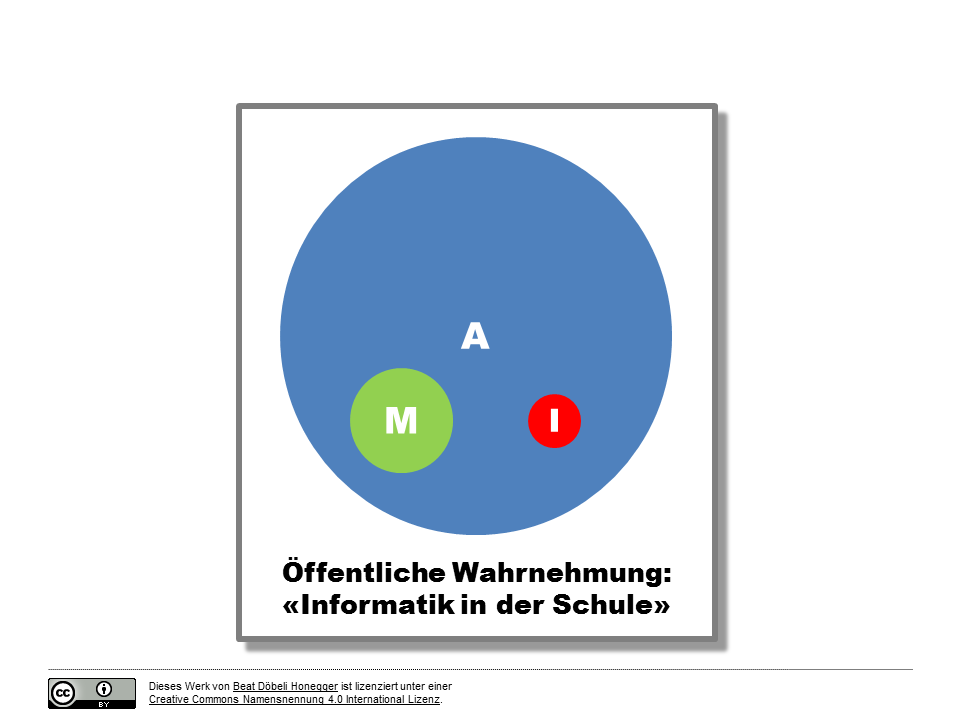

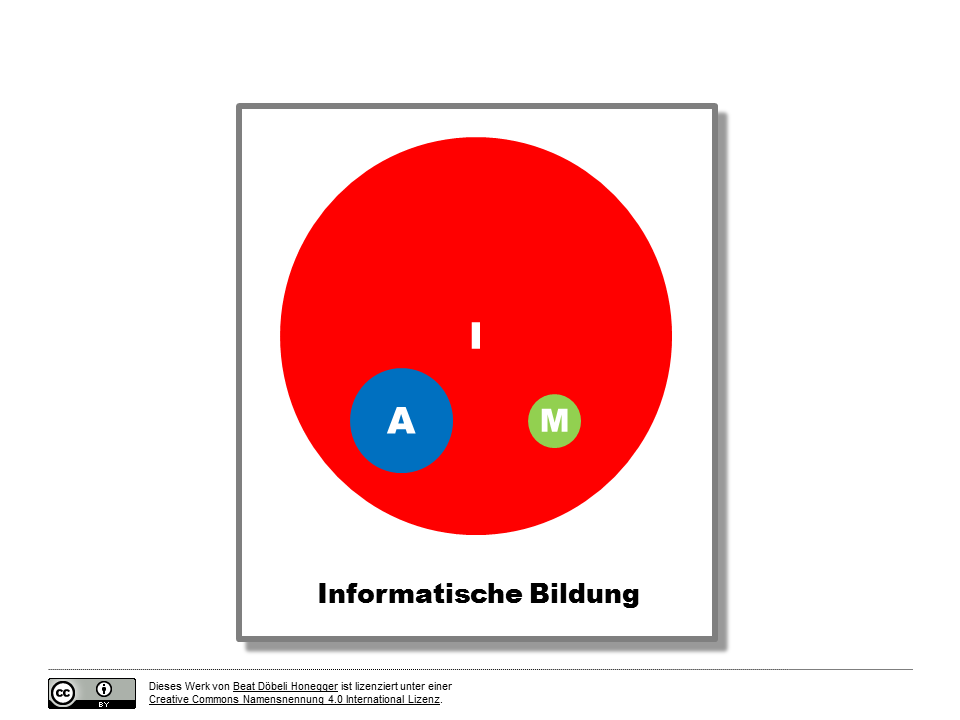

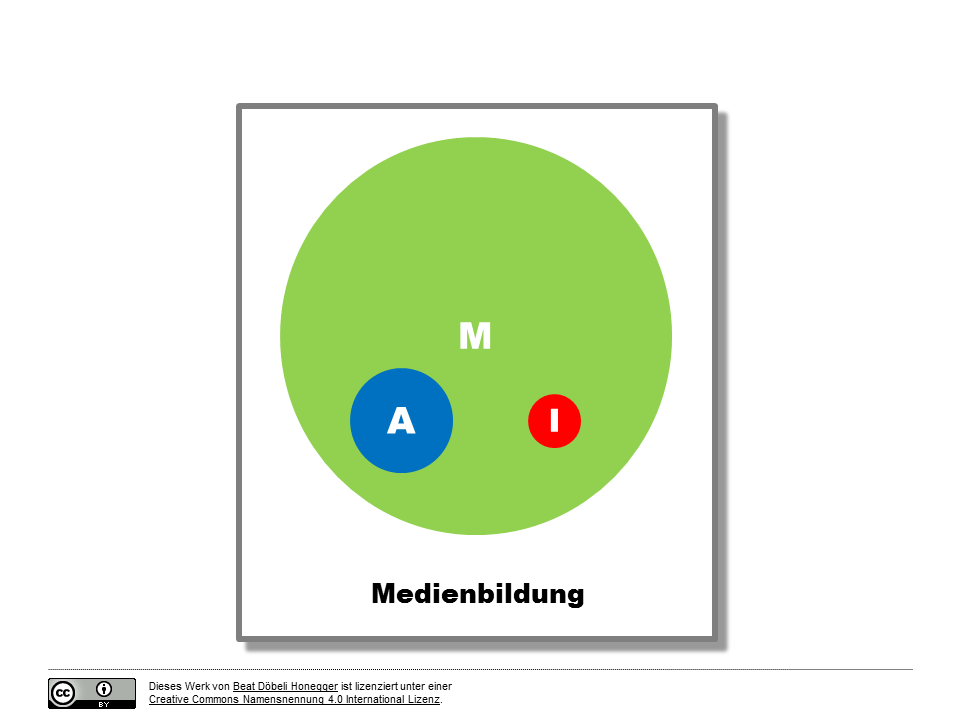

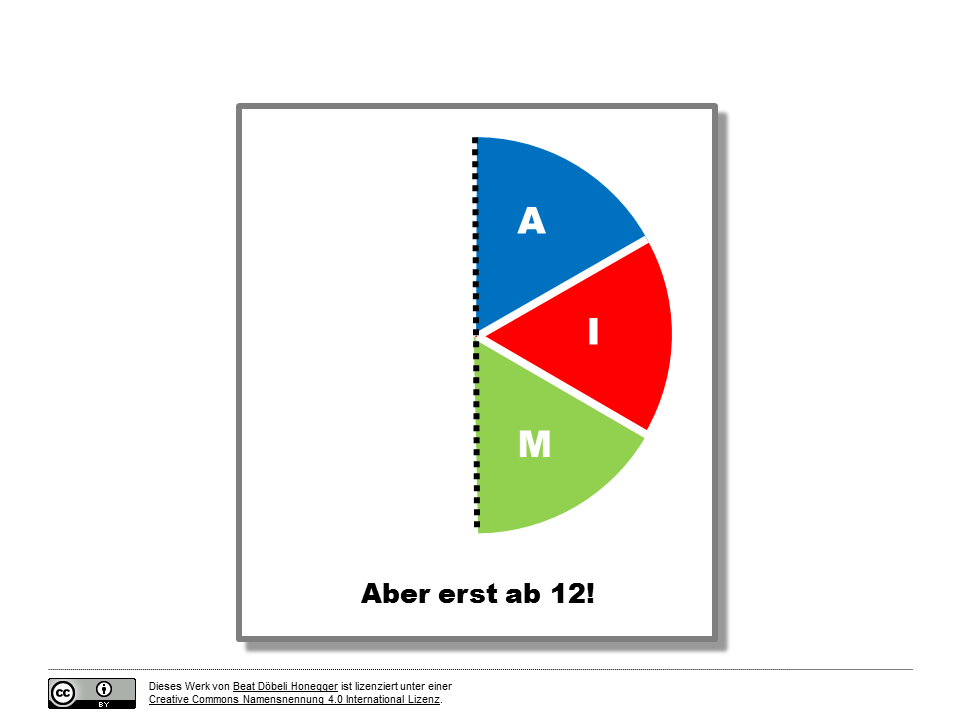

Über Informatik in der Schule wird seit Jahren geredet. In der Schweiz aufgrund des Lehrplans 21 in letzter Zeit intensiver. Aber auch sonst wird in letzter Zeit häufiger ein Schulfach Informatik gefordert (Biblionetz:a00436), weil Informatikkenntnisse zur Allgemeinbildung gehören (Biblionetz:a01051).

Aber darüber reden reicht nicht. Auch wenn es nun im Lehrplan 21 drin steht: Irgendwer muss es auch tun! Aus diesem Grund lädt die Pädgogische Hochschule Schwyz (phsz) zur Fachtagung Do IT yourself am Samstag, den 30.05.2015 nach Goldau ein.

"Machen statt (nur) darüber reden" ist das Motto der Tagung, das nicht nur für den Bereich Informatik gilt. Der Konstruktionismus (Biblionetz:w00561) ist ein Prinzip, dass sich auch auf MINT- (Biblionetz:w02201) und andere Fächer ausdehnen lässt.

Do IT yourself! Der Titel der Tagung soll auch programmatisch dafür stehen, dass die Zeit des Redens über Informatik in der Schule nun vorüber ist. Der Lehrplan 21 ist da - und mit ihm der Teillehrplan "Medien und Informatik". Jetzt geht es darum, die definierten Kompetenzen in die Tat umzusetzen. Die Fachtagung bietet dafür Impulse und viele praktische Ideen.

Ich freue mich sehr auf die drei Keynotes von Heidi Schelhowe, Frédéric Thiesse und Damayanti Talky, aber auch die acht spannenden Workshops!

Also: Nicht nur darüber nachdenken, sondern das Tagungs-Programm studieren und sich danach gleich anmelden!

,

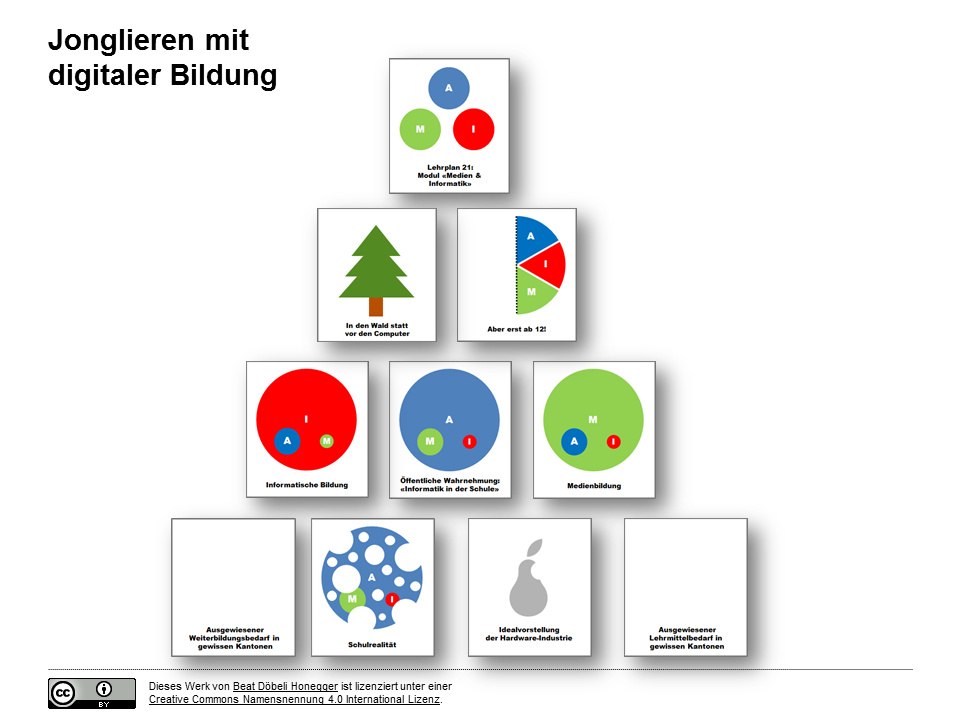

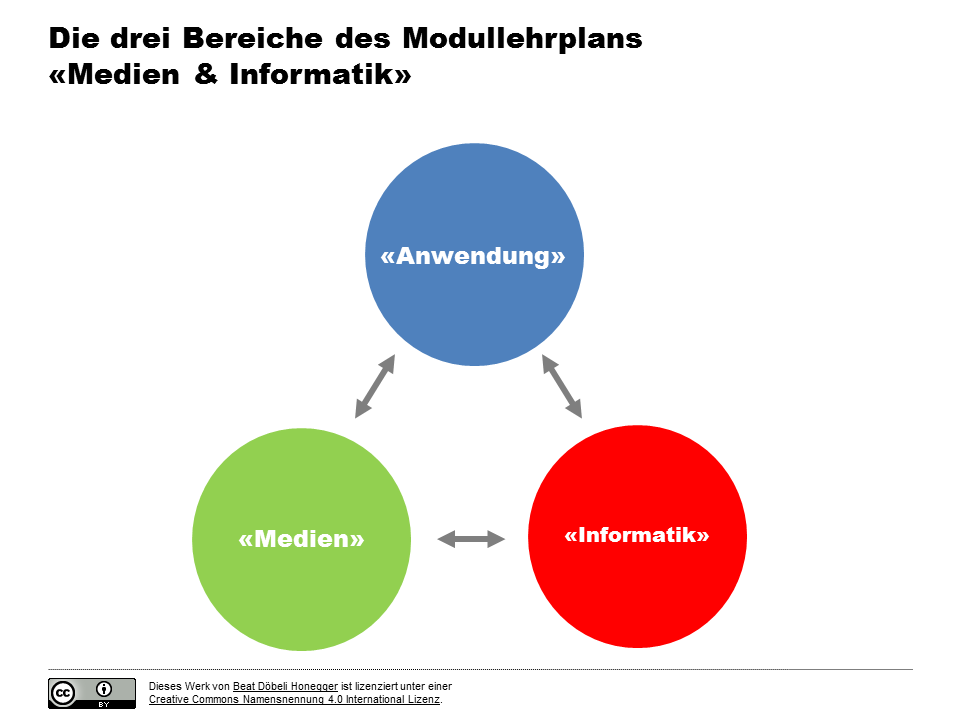

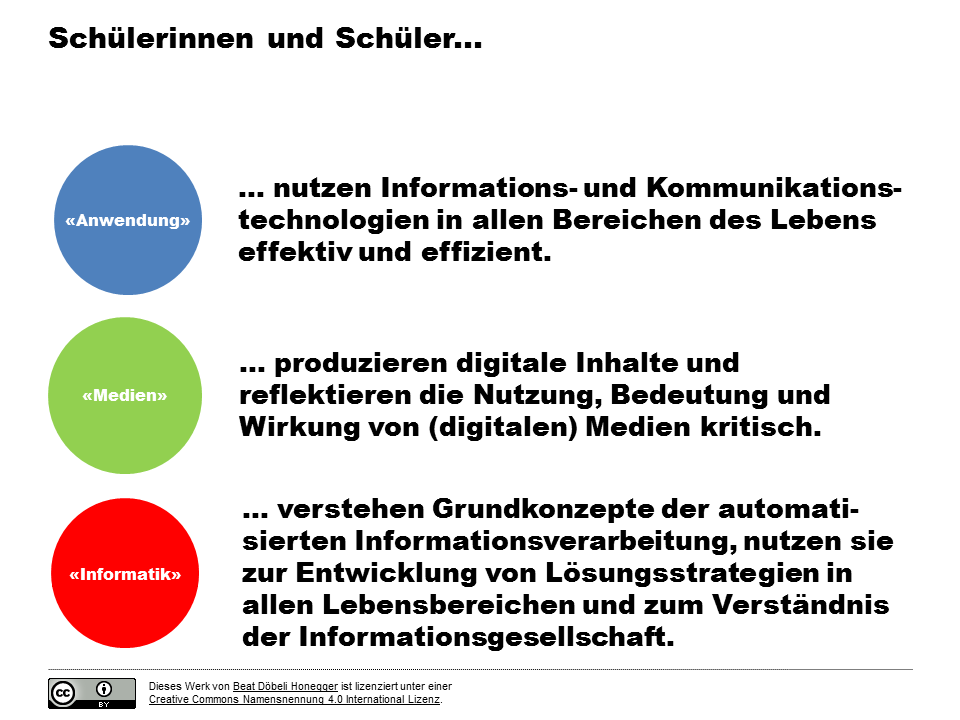

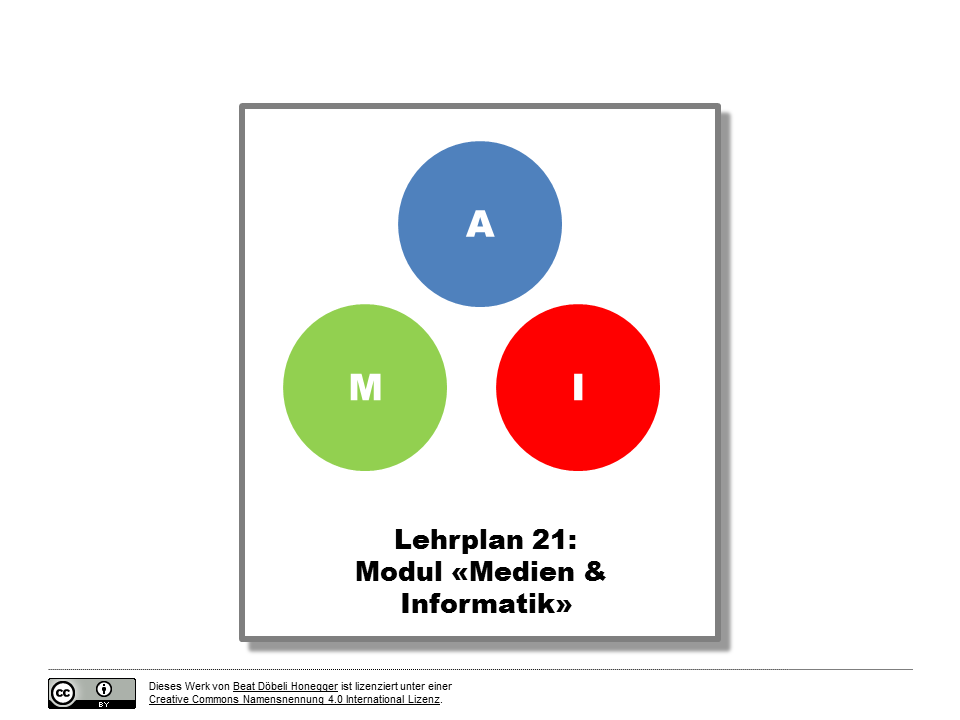

Jonglieren mit digitaler Bildung

02 June 2015

| Beat Döbeli Honegger

zur freien Verfügung.

zur freien Verfügung.

Dieses Werk von Beat Döbeli Honegger ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 20 Dec 2025 - 09:29.