Weblog von Beat Döbeli Honegger

Dies ist der private Weblog von Beat Döbeli Honegger

Categories

- 74 Annoyance

- 121 Biblionetz

- 7 Bildschirme

- 8 Bildungspolitik

- 8 DPM

- 11 Digital Immigrants

- 3 Elektromobil

- 14 GMLS

- 64 Gadget

- 53 Geek

- 7 GeoLocation

- 14 HandheldInSchool

- 106 Informatik

- 25 Information-Architecture (IA)

- 11 Kid

- 78 Medienbericht

- 133 Medienbildung

- 6 Modelle

- 30 OLPC

- 49 PH Solothurn

- 35 PHSZ

- 4 RechtUndInformatik

- 154 Schul-ICT

- 20 Scratch

- 7 SecondLife

- 105 Software

- 52 Tablet-PC

- 144 Veranstaltung

- 15 Video

- 61 Visualisierung

- 124 Wiki

- 19 Wissenschaft

- 6 Zeitschrift c't

Archive

- 4Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger

Eigentlich habe ich trotz allgemeinen Urlaubs um mich herum grad keine Zeit für Blogpostings, aber (Standardbegründung für Blogpostings:) da ich bereits mehrfach danach gefragt worden bin:

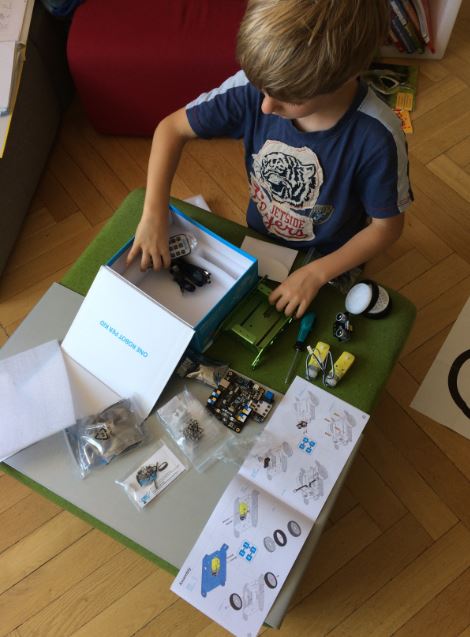

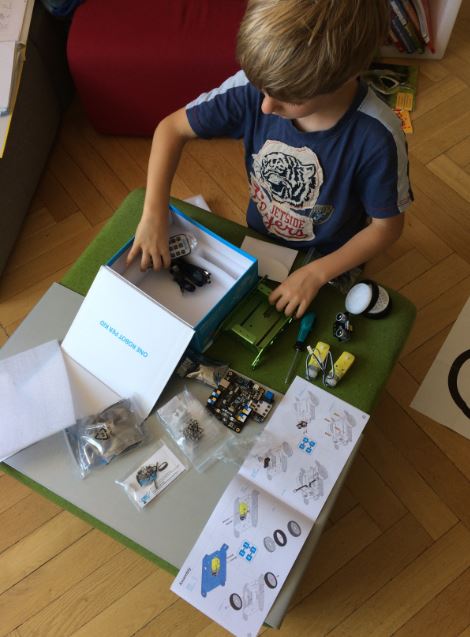

Ich habe bei Kickstarter das mBot-Projekt unterstützt und nun letzte Woche 2 mBots erhalten:

Es handelt sich um einen auf einem Arduino-Board (Biblionetz:w02431) aufbauenden Roboter (Biblionetz:w00801) mit Abstandssensoren, Mikrofon, Helligkeitssensoren für Striche am Boden, IR-Empfänger,LEDs etc. der entweder mit einer Arduino-Entwicklungsumgebung oder mit einer abgewandelten Scratch-Umgebung programmiert werden kann. Die Programmierung kann per USB-Kabel oder je nach bestelltem Modul per Bluetooth oder WLAN vorgenommen werden.

Bei Kickstarter hat ein Roboter $49 inkl. Versand von China in die Schweiz gekostet, im regulären Verkauf sind nun 75$ fällig. Angesichts dieses Preises steht darum auch unbescheiden das Motto One Robot per Kid (in Anlehnung an One Laptop per Child (OLPC) (Biblionetz:w02041)) auf der Innnenseite jeder mBot-Schachtel.

Viel Erfahrung mit dem Roboter habe ich noch nicht. Bisher kann ich erst sagen, dass der Aufbau durch einen Siebenjährigen unter Beobachtung eines Erwachsenen in 30 Minuten problemlos verläuft (n=1-Studie):

Lieber Beat, für die Schule suche ich schon lange nach einer günstigen Robotik Plattform, von der man sich ggf. auch einen Klassensatz leisten kann. Die mBots klingen da ziemlich gut. Allerdings möchte ich eine graphische Programmiersprache höchstens für den Einstieg nutzen. Meine Frage daher: Weisst du ob es schwierig ist, den mBot in eine nicht-graphische Umgebung einzubinden? Ich glaube, ich habe mal einen Screenshot mit einer Processing-IDE gesehen, finde aber nirgends genauere Informationen. -- Main.NicolasRuh - 18 Aug 2015 Lieber Nicolas, der mBot besteht aus einem Arduino-Board, d.h. du kannst problemlos mit der Arduino-IDE programmieren. Meine Rückfrage: Warum willst du nicht bei der graphischen Programmiersprache bleiben? -- Main.BeatDoebeli - 20 Aug 2015 Weil es mir eigentlich darum geht, Programmieren im Sinne von "Code schreiben" einzuführen, so dass ich später zu anderen, nicht graphischen Sprachen überwechseln kann. Ein zweiter Grund ist der, dass meine SchülerInnen mit ähnlichen Umgebungen (z.B. Enchanting) in früheren Projekten recht schnell an die Grenzen dessen gestossen sind, was sich zumindest mit dieser Umgebung machen lässt - was aber mit Code nicht schwierig wäre. -- Main.NicolasRuh - 26 Aug 2015

Lieber Beat, für die Schule suche ich schon lange nach einer günstigen Robotik Plattform, von der man sich ggf. auch einen Klassensatz leisten kann. Die mBots klingen da ziemlich gut. Allerdings möchte ich eine graphische Programmiersprache höchstens für den Einstieg nutzen. Meine Frage daher: Weisst du ob es schwierig ist, den mBot in eine nicht-graphische Umgebung einzubinden? Ich glaube, ich habe mal einen Screenshot mit einer Processing-IDE gesehen, finde aber nirgends genauere Informationen. -- Main.NicolasRuh - 18 Aug 2015 Lieber Nicolas, der mBot besteht aus einem Arduino-Board, d.h. du kannst problemlos mit der Arduino-IDE programmieren. Meine Rückfrage: Warum willst du nicht bei der graphischen Programmiersprache bleiben? -- Main.BeatDoebeli - 20 Aug 2015 Weil es mir eigentlich darum geht, Programmieren im Sinne von "Code schreiben" einzuführen, so dass ich später zu anderen, nicht graphischen Sprachen überwechseln kann. Ein zweiter Grund ist der, dass meine SchülerInnen mit ähnlichen Umgebungen (z.B. Enchanting) in früheren Projekten recht schnell an die Grenzen dessen gestossen sind, was sich zumindest mit dieser Umgebung machen lässt - was aber mit Code nicht schwierig wäre. -- Main.NicolasRuh - 26 Aug 2015

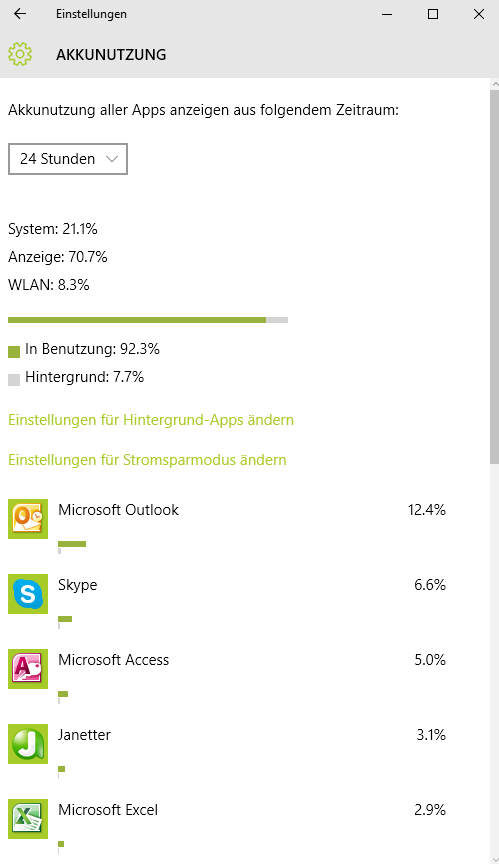

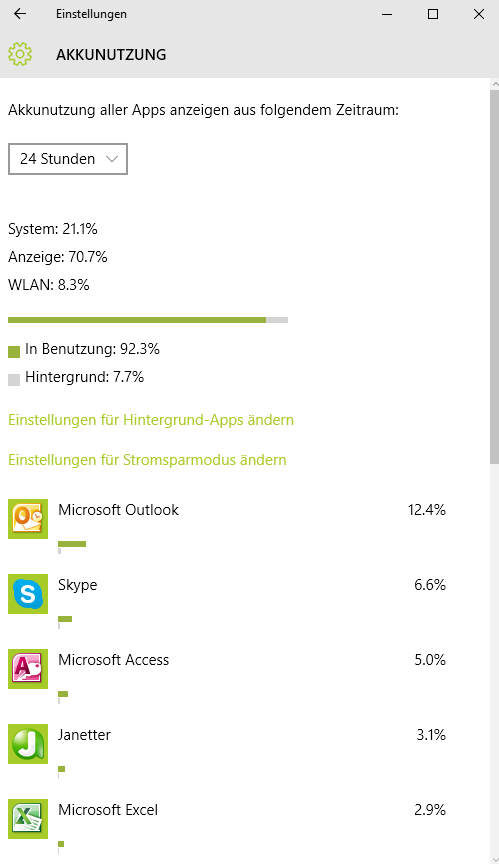

So, nach 2.5 Jahren ist mal wieder ein Rechnerwechsel angestanden. Mein bisheriger Tablet-PC (Biblionetz:w00414) hat zwar noch gut funktioniert, aber 2h Akkuleistung ist einfach nicht besonders toll. Und wie ich bereits im letzten November versicherte, gibt es noch aktuelle Tablet-PCs.

Ich habe mich für einen HP Spectre X360 entschieden, bin also der Marke HP treu geblieben.

X360 heisst das Gerät, weil sich der Bildschirm um 360° nach hinten klappen lässt, so dass eine Art Tablet aus dem Gerät wird.

Ich habe mich unter anderem für das Gerät entschieden, weil zu lesen war, dass es in enger Zusammenarbeit von HP und Microsoft entwickelt worden sei. Das äussert sich daran, dass bereits die ausgelieferte Version praktisch keine HP-Zusatzprogramme enthält, sondern alles mit Windows-Bordmitteln macht. Ich glaube zwar nicht daran, dass ich die offiziellen 12h Batterielaufzeit mit tatsächlicher Nutzung erreichen werde, aber mindestens einen ganzen Konferenztag hat das 1.5 kg grosse Gerät bereits durchgehalten. Immerhin. Das neu installierte Windows 10 teilt mir neuerdings auch mit, wer denn eigentlich die Batterie leersaugt:

Spannend war für mich, im Vergleich der Prozessoren zu sehen, dass der neue Rechner nicht wesentlich schneller sein wird, aber weniger als halb so viel Strom für die CPU benötigen wird.

Speziell an HP scheint mir, dass es für das Gerät einen Active Pen genannten Digitizer-Stift gibt, dessen Existenz aber nicht einmal im ausführlichen Datenblatt zum Gerät erwähnt wird. Dabei ist der batteriebetriebene Stift gar nicht so schlecht. Ähnlich wie bei meinen früheren Ger$ten wird die Touch-Reaktion abgeschaltet sobald der Stift in die Nähe des Bildschirms kommt. Es ist somit möglich, den Handballen beim Schreiben mit dem Stift auf den Bildschirm zu legen, ohne etwas im Notebook auszulösen.

Die eingebaute 256 GB SSD muste ich gleich durch eine grössere 512 GB SSD (Samsung SM951 AHCI PCIe M.2 512GB) ersetzen. Die Leserate liegt nun bei ca. 900 MByte/s.

Bisher bin ich glücklich mit dem Gerät, meine beiden externen Bildschirme laufen neu über eine Docking-Station D3100 von Dell. Einziges Problem bisher ist die hohe Auflösung des internen Displays zusammen mit den beiden 24-Zoll-Monitoren. Nicht alle Programme kommen damit klar, dass Windows beim internen Bildschirm eine Vergrösserung von 200% vornimmt, bei den beiden externen Bildschirmen jedoch nicht. Unter Umständen sind dann User Interface-Elemente gewisser Programme doppelt so gross oder Kontext-Menus öffnen sich an komplett falschen Orten, da die Koordinatenberechnung scheinbar durcheinanderkommt.

, IsaHardware

Bereits vor einiger Zeit habe ich mir eine fernsteuerbare Kugel namens Sphero gekauft unter dem Vorwand, deren Eignung als Einfachstroboter für die Einführung ins Programmieren testen zu wollen. Beim Sphero handelt es sich um einen in eine wasserdichte Kugel eingeschlossenen, per Bluetooth gesteuerten Roboter, der über Motoren zur Fortbewegung, LEDS zur zum Leuchten und eingem Gyroskop für die eigene Lage- und Bewegungserknnung verfügt.

Dazu gibt es eine ganze Palette an Apps für iOS und Android, mit dem sich die Kugel fernsteuern und Augmented-Reality-Spiele spielen lassen. Bereits seit längerem gibt es auch eine App, mit der sich die Kugel programmieren lässt, in einer Art Basic-Dialekt. Die App wirkt aber nicht sehr attraktiv und eigentlich nicht wirklich für die Einführung ins Programmieren.

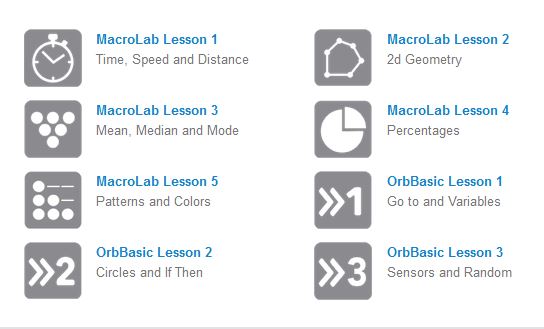

Nun scheinen aber die Hersteller den Education-Markt entdeckt zu haben und bieten unter dem Titel Sphero SPRK (schools - parents - robots -kids) einerseits eine durchsichtige Spezialversion (damit man auch sieht, wie die Technik funktioniert) und andererseits eine graphische Programmierumgebung für iOS an , mit der sich schon eher etwas Einführendes machen lässt. Und selbstverständlich wird auch entsprechendes Unterrichtsamterial angeboten, um auf den MINT/STEM-Zug aufspringen zu können:

An und für sich eine coole und attraktive Sache. Bei Unterrichtsmaterial von Hardwareherstellern muss man einfach immer kritisch fragen, ob es die Hardware für die vermittelten Kompetenzen wirklich braucht oder die Vermittlung mindestens attraktiver macht - oder ob es einfach ums Verkaufsargument "Unser Produkt lässt sich in allen Fächern einsetzen" geht.

Was mir gefällt: Der Preis von ca. 130 $/Euro/Franken ist für eine Schule finanzierbar, es sind auch Ausleihsets von Mediotheken o.ä. denkbar und die Geräte lassen sich mit Smartphones und Tablets steuern und programmieren, welche die Schülerinnen und Schüler privat bereits besitzen und die Kugel fasziniert, wenn man sie so über den Boden flitzen sieht.

Eher kritisch ist aus meiner Sicht bei Sphero, dass Programmierbefehle eingesetzt werden, die sich sonst nirgends nutzen lassen (im Gegensatz beispielsweise zu einem Lego WeDo oder einem mBot, der sich mit Scratch programmieren lässt, das auch ohne diese Hardware-ERweiterung nutzbar ist). Zudem schient der Sphero nich sehr präzis steuerbar zu sein, was dann Erfolgserlebnisse beim Programmieren etwas dämpfen dürfte - aber mit einer Schulklasse ausprobiert habe ich es noch nicht (Erfahrungsberichte gerne als Kommentar unten!).

Insgesamt ein aktuelles Beispiel dafür, dass derzeit eine Flut von MINT/STEM-Material auf den Markt kommt, was zwar einerseits erfreutlich ist, für Schulen allerdings die Bewertung und Auswahl erschwert. Darum unter anderem unser Versuch einer Kategorisierung von Programmier-Lernumgebungen unter http://www.programmingwiki.de/Lernumgebungen

P.S.: Sphero wird kommende Woche auch in Amsterdam an der Scratch2015AMS anzutreffen sein.

,

Heute morgen habe ich wieder mal über die Volltextsuche auf meinem Windowsrechner geärgert und wollte meinem Ärger hier im Blog Luft machen. Dumm nur, dass ich meine ausgedachte Formulierung bereits in einem Posting von 2011 verwendet habe:

Volltextsuche sollte doch 2011 einfach funktioneren. Sonst können wir uns den Leitmedienwechsel ans Bein schmieren und das Gelaber vom Ende der Schublade (Biblionetz:b03258) gleich mit. Kollektive Intelligenz, Mitmachweb? Pah! Mein mein Posting vom Februar 2011 hat 0 Reaktionen gebracht.

Seit mindestens 2011 ärgere ich mich also mit der Volltextsuche auf meinem Windowsrechner herum (VerdammteVolltextSuche, VerdammteVolltextSucheIII, VerdammteVolltextsucheIV, VerdammteVolltextSucheV).

Auch im Jahr 2015 sieht die Lage nicht besser aus. Es ist tatsächlich so, dass ich das WWW besser durchsuchen kann als meine eigenen Festplatten!

Meine Ansprüche sind aus meiner Sicht ja nicht allzu abartig: Ich hätte gerne eine Volltextsuche, die meine Mails und meine Dokumente auf der Festplatte durchsucht und bei den Treffern in einer Voransicht zeigt, wo im Mail/Dokument die Fundstelle liegt. Bei den Dokumenten hätte ich gerne HTML, PDF, epub und die üblichen Office-Formate durchsucht.

Fehlanzeige: Die wenigsten Volltextsuchmaschinen für Windows durchsuchen im Jahr 2015 das Format .epub! Und noch schlimmer: Trotz Kundenanfragen wird das nicht mal geplant: - X1.com äussert sich nicht mal zum mehrfachen Kundenwunsch (2014).

- Copernic sagt im Oktober 2013, man wolle .epub prüfen, aber auch 2015 ist .epub nicht unter den 150 unterstützten Filetypen

- Interne Windows-Suche

- Unbrauchbares User Interface

- X1

- durchsucht keine .epubs

- stürzt öfters ab

- neue Version 8 würde alle 14 Tage die Lizenz online prüfen wollen

- Copernic

- durchsucht keine .epubs

- zeigte bei mir Dokumente nur in der Vorschau, wenn Index im Standardordner liegt

- Filelocator Pro

- legt keinen Index auf Vorrat an, eine Suche dauert also bei meinen Daten trotz SSD über 2 Minuten

- Lookeen, deutsches Produkt

- Keine Aussage zu epubs, Supportanfrage gestellt ("ihr Vorschlag wurde an die Entwickler weitergeleitet")

- Bei meinem Test wurden epubs nicht durchsucht (Version 10)

- DocFetcher, ein Open Source-Projekt auf Java-Basis

- kann epubs durchsuchen

- kann Outlook-Mails durchsuchen, die in PST-Files liegen

- kann keine Outlook-Mails durchsuchen, die mit dem Exchange-Server synchronisiert werden (will ich aber, weil ich die aktuellen Mails auf verschiedenen Geräten synchronisiert haben will).

- Exselo, neues norwegisches Produkt auf Java-Basis

- Keine Aussage zu epubs,

- Bisher keine schöne Voransicht der Fundstellen

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 20 Dec 2025 - 11:02.