Weblog von Beat Döbeli Honegger

Dies ist der private Weblog von Beat Döbeli Honegger

Categories

- 74 Annoyance

- 121 Biblionetz

- 7 Bildschirme

- 8 Bildungspolitik

- 8 DPM

- 11 Digital Immigrants

- 3 Elektromobil

- 14 GMLS

- 64 Gadget

- 53 Geek

- 7 GeoLocation

- 14 HandheldInSchool

- 106 Informatik

- 25 Information-Architecture (IA)

- 11 Kid

- 78 Medienbericht

- 133 Medienbildung

- 6 Modelle

- 30 OLPC

- 49 PH Solothurn

- 35 PHSZ

- 4 RechtUndInformatik

- 154 Schul-ICT

- 20 Scratch

- 7 SecondLife

- 105 Software

- 52 Tablet-PC

- 144 Veranstaltung

- 15 Video

- 61 Visualisierung

- 124 Wiki

- 19 Wissenschaft

- 6 Zeitschrift c't

Archive

- 4Dec 2025

- 2Nov 2025

- 2Oct 2025

- 2Sep 2025

- 1Aug 2025

- 4Jul 2025

- 1Jun 2025

- 5May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger

Die Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft wird 2016 an der Universität Innsbruck stattfinden und zwar vom 29.8 - 1.9.2016. Das Motto der Konferenz lautet dieses Jahr "Digitale Medien: Zusammenarbeit in der Bildung"

An der kommenden GMW-Jahrestagung wird versucht, sehr viele Präsentationsformate anzubieten um die Interaktivität und den Austausch zu erhöhen. So wird es neben den klassischen Vorträgen auch, Pecha Kucha, Gallery Walks u.v.m geben. Dies ist ausführlich im Call zu finden:

Call for Paper: GMW 2016  Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Wichtig ist aber nun einmal die Deadline für den Call - Einreichungen sind erbeten bis zum 29.2.2016 .

Hier die eindrückliche gebirgige Kulisse hinter dem Veranstaltungsgebäude der kommenden Jahrestagung in Innsbruck:

Digitaler Staubsaugervertreter?

30 November 2015

| Beat Döbeli Honegger

Ich wurde vor nicht allzu langer Zeit als Digitaler Staubsaugervertreter bezeichnet - und heute bin ich es vielleicht geworden. Ich habe in einem Vortrag in Schwäbisch Gmünd zwei Beispiele gezeigt, wie man mit gewissen digitalen Gadgets das Interesse an Informatik bereits bei jungen Kindern und vor allem bei Primarschullehrpersonen wecken kann. Und weil ich spätestens seit MakeyMakeyStattNurTalkyTalky davon überzeugt bin, dass der Funke überspringt, wenn man etwas nicht nur gehört, sondern live gesehen oder gar selbstausprobiert hat, habe ich die Gadgets auch nach Schwäbisch Gmünd mitgenommen. So weit, so gut - das habe ich bereits öfters bei Vorträgen gemacht.

Weil ich aber vermutet hatte, dass ich nach dem Referat gefragt werden könnte, wo man die Gadgets kaufen könne, habe ich auch gleich mehrere Exemplare in den Koffer gepackt, die ich privat mal auf Vorrat gekauft hatte. Und tatsächlich, die Frage kam. Und da habe ich nicht nur drauf hingewiesen, wo man die Gadgets kaufen kann, sondern ich habe auch erwähnt, dass ich einige Exemplare dabei hätte, die ich zum Selbstkostenpreis verkaufen könnte. Und so kam es, dass nach dem Referat sieben Zuhörer ein Gadget bei mir gekauft haben.

Noch während ich am Verkaufen war, habe ich mich gefragt, ob das eine gute Idee gewesen war: Einerseits habe ich sieben Personen eine Freude gemacht und ihnen gewissen Beschaffungsaufwand abgenommen - sie sprachen bereits davon, die Gadgets noch diese Woche in der Familie oder gar im Unterricht ausprobieren zu wollen. Somit: Ein gutes Selbstwirksamkeitsgefühl - Hatte ich doch in meinem Referat darauf hingewiesen, warum und wie man die Gadgets sinnvoll im Unterricht einsetzen kann. Und nun hatte ich auch noch den letzten Schritt vom Drüber reden zum selber machen erleichtert. Und doch blieb ein ungutes Gefühl zurück? Werde ich damit nicht zum Marktfahrer, der seine Gadgets, seien dies nun Gemüseraffeln, Staubsauger oder digitale Gadgets an den Mann und die Frau bringen will?

Verträgt sich die Rolle des wissenschaftlichen Referenten mit der Rolle des Verkäufers? Oder muss ich bei den nächsten Referaten wieder auf die Bestellmöglichkeiten im Internet und den vorhandenen Mindermengenzuschlag hinweisen und dabei verdrängen, dass vermutlich bei einigen der Kaufimpuls wieder verloren geht, bevor sie Zeit finden, im Internet auf die Suche des entsprechenden Gadgets zu gehen?

Keine einfache Frage. Ich glaub, ich muss mal drüber schlafen, was nach mir nach 5.5h Zugfahrt mit den üblichen Verspätungen nicht schwer fallen sollte.

Die Lehrerverbände von Deutschland, Österreich und der Schweiz haben im November 2015 einen Leitfaden Datensicherheit

Die Lehrerverbände von Deutschland, Österreich und der Schweiz haben im November 2015 einen Leitfaden Datensicherheit  (Biblionetz:t18352) publiziert, ähnlich wie sie bereits im September 2013 einen Leitfaden Social Media (Biblionetz:t15740) publiziert hatten.

(Biblionetz:t18352) publiziert, ähnlich wie sie bereits im September 2013 einen Leitfaden Social Media (Biblionetz:t15740) publiziert hatten.

Nein, die USA hat nicht die Handschrift abgeschafft

06 November 2015

| Beat Döbeli Honegger

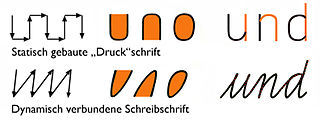

Vor einem Jahr sorgte die Nachricht für Empörung, dass Finnland die Handschrift zugunsten des Tastaturschreibens abgeschafft haben soll, jetzt tingelt Manfred Spitzer (Biblionetz:p01290) erfolgreich durch die Vortragssääle Deutschlands und verkündet, die USA habe 2013 in 46 Bundesstaaten die Handschrift abgeschafft (z.B. hier).

Zitat aus Spitzers Buch Cyberkrank! (Biblionetz:b05989)

(Quelle: Wikipedia, Renate Tost)

In den USA wurde im Frühjahr 2013 in 46 Bundesstaaten die Handschrift aus dem Curriculum der Grundschule gestrichen. Klassenziel für das Ende von Klasse 4 ist jetzt, mit zehn Fingern tippen zu können. Wir wissen jedoch aus entsprechenden Studien, dass die Handschrift die Gehirnentwicklung fördert, dass umgekehrt das Tippen in seiner Komplexität dieser Entwicklung keineswegs entspricht und dass Handgeschriebenes im Gedächtnis besser hängenbleibt als auf der Tastatur Getipptes.[396] Wenn also Schulkinder nicht mehr das Schreiben mit der Hand lernen, kommt dies der Beraubung junger Menschen eines wichtigen Werkzeugs zur Steigerung ihrer Merkfähigkeit gleich. Man schadet damit ihrem Bildungsprozess.

Nur - Weder in Finnland noch in den USA wird das Schreiben von Hand abgeschafft:

- In Finnland wurde - wie im Kanton Schwyz - nicht die Handschrift abgeschafft, sondern das Tastaturschreiben dem Schreiben mit der Hand gleichgesetzt ( Details).

- In den USA wurde nicht die Handschrift abgeschafft, sondern das Obligatorium zur Vermittlung der (verbundenen) Schreibschrift aufgehoben. Druckschrift gehört weiterhin zum Schulstoff.

(Quelle: Wikipedia, Renate Tost)

- Druckschrift (Wikipedia (de))

- Druckschrift (Wikipedia (en)

- Schreibschrift (Wikipedia (de))

- Schreibschrift (Wikipedia (en)

Slack - was mir fehlt

09 October 2015

| Beat Döbeli Honegger

Seit einiger Zeit schwärmt ja auch die edublogger-Szene von Slack, dem neuen Dienst, der angetreten ist, um die interne Unternehmenskommunikation zu revolutionieren und z.B. das unsinnige Hin- und Hergemaile in einem Unternehmen einzudämmen.

Die Grundidee von Slack ist spannend: Eine Art organisationsinterner Chat mit offenen Kanälen und geschlossenen Teilgruppen sowie privaten 1:1-Diskussionen. Abgelegte Files können entweder in der Timeline des Kanals gefunden oder in einer Kanalübersicht gefunden werden, alle Inhalte in Slack sind volltextdurchsuchbar. Klingt doch praktisch auch für Schulen und Pädagogische Hochschulen - oder? Für jede Fachschaft eine Gruppe zum internen Austausch, offene Kanäle für interdisziplinäre Themen.

Nach ersten Slack-Erfahrungen fehlen mir zwei Features, die dazu führen, dass ich weiterhin mit Mail, Dropbox und Skype arbeiten werde:

- Slack ist bisher nicht offline nutzbar: Ich habe mir den Windows-Client von Slack heruntergeladen und wollte auf meinem Arbeitsweg im Zug in Slack stöbern. Fehlanzeige: Ohne Internetzugang ist der Windows-Slack-Client unbrauchbar: Weder habe ich Zugang zu vergangenen Konverationen und Dateien, noch kann ich etwas Neues in Slack stellen, dass dann verteilt wird, wenn ich wieder Internetzugang habe. Mail, Dropbox und Skype bieten mir diese für mich wichtige Funktionalität. Ohne Offline-Zugriff ist für mich Slack ein No-Go.

- Slack ist auf interne Kommunikation ausgerichtet: Im Webclient und im iOS-Client kann ich gleichzeitg nur in einem Slack-Team eingeloggt sein. Mit Organisationsexternen kann ich nur kommunizieren, wenn ich dafür ein eigenes Team einrichte oder wenn ich sie als Externe in die Organisation einbinde. Diese Organisationszentrierung funktioniert aber bei meinen Tätigkeiten oft nicht. Meine Communiities, mit denen ich kommuniziere, beschränken sich nicht auf meine Pädagogische Hochschule. Da gibt es Gremien, Vereine, Arbeitsgruppen etc. die aus lauter Leuten aus unterschiedlichen Organisationen zusammengesetzt sind. Bei Mail, Skype und Dropbox muss ich auch nicht den Kontext wechseln, wenn ich mit jemandem ausserhalb der eigenen Organisation Daten austauschen will.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 21 Dec 2025 - 01:34.