Weblog von Beat Döbeli Honegger

Privates Weblog von Beat Döbeli Honegger

Categories

- 64 Annoyance

- 120 Biblionetz

- 7 Bildschirme

- 6 Bildungspolitik

- 6 CT

- 8 DPM

- 11 Digital Immigrants

- 3 Elektromobil

- 9 GMLS

- 64 Gadget

- 53 Geek

- 7 GeoLocation

- 14 HandheldInSchool

- 105 Informatik

- 25 Information-Architecture (IA)

- 11 Kid

- 78 Medienbericht

- 131 Medienbildung

- 6 Modelle

- 30 OLPC

- 49 PH Solothurn

- 35 PHSZ

- 4 RechtUndInformatik

- 154 Schul-ICT

- 20 Scratch

- 7 SecondLife

- 104 Software

- 52 Tablet-PC

- 144 Veranstaltung

- 15 Video

- 60 Visualisierung

- 123 Wiki

- 19 Wissenschaft

Archive

- 2May 2025

- 5Sep 2024

- 1Aug 2024

- 2Jul 2024

- 1Jan 2024

- 1Dec 2023

- 1Sep 2023

- 2Jul 2023

- 1Jun 2023

- 1Mar 2023

- 1Feb 2023

- 1Jan 2023

- 1Jul 2022

- 1Jan 2022

- 1Oct 2021

- 1Sep 2021

- 1Jun 2021

- 2Apr 2021

- 1Feb 2021

- 1Nov 2020

- 3Sep 2020

- 2Jun 2020

- 1May 2020

- 1Apr 2020

- 2Mar 2020

- 1Feb 2020

- 2Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Nov 2019

- 1Oct 2019

- 4Sep 2019

- 1Jul 2019

- 1Jun 2019

- 3Apr 2019

- 1Mar 2019

- 3Jan 2019

- 1Dec 2018

- 1Nov 2018

- 1Oct 2018

- 1Aug 2018

- 4Jun 2018

- 2Dec 2017

- 3Nov 2017

- 2Oct 2017

- 5Sep 2017

- 4Jul 2017

- 1Jun 2017

- 1Apr 2017

- 1Jan 2017

- 3Dec 2016

- 3Nov 2016

- 1Oct 2016

- 3Sep 2016

- 1Aug 2016

- 1Jun 2016

- 3May 2016

- 4Apr 2016

- 3Mar 2016

- 4Jan 2016

- 3Dec 2015

- 3Nov 2015

- 2Oct 2015

- 3Sep 2015

- 4Aug 2015

- 3Jul 2015

- 5Jun 2015

- 8May 2015

- 5Apr 2015

- 6Mar 2015

- 5Feb 2015

- 6Jan 2015

- 6Dec 2014

- 10Nov 2014

- 5Oct 2014

- 9Sep 2014

- 3Aug 2014

- 3Jul 2014

- 6Jun 2014

- 4May 2014

- 8Apr 2014

- 6Mar 2014

- 5Feb 2014

- 4Jan 2014

- 6Dec 2013

- 7Nov 2013

- 15Oct 2013

- 4Sep 2013

- 8Aug 2013

- 7Jul 2013

- 13Jun 2013

- 5May 2013

- 5Apr 2013

- 8Mar 2013

- 4Feb 2013

- 10Jan 2013

- 9Dec 2012

- 7Nov 2012

- 10Oct 2012

- 7Sep 2012

- 8Aug 2012

- 7Jul 2012

- 4Jun 2012

- 3May 2012

- 9Apr 2012

- 9Mar 2012

- 1Feb 2012

- 6Jan 2012

- 9Dec 2011

- 3Nov 2011

- 10Oct 2011

- 13Sep 2011

- 4Aug 2011

- 8Jul 2011

- 7Jun 2011

- 8May 2011

- 7Apr 2011

- 4Mar 2011

- 3Feb 2011

- 7Jan 2011

- 7Dec 2010

- 10Nov 2010

- 11Oct 2010

- 9Sep 2010

- 6Aug 2010

- 6Jul 2010

- 2Jun 2010

- 6May 2010

- 8Apr 2010

- 7Mar 2010

- 8Feb 2010

- 10Jan 2010

- 6Dec 2009

- 11Nov 2009

- 8Oct 2009

- 14Sep 2009

- 7Aug 2009

- 11Jul 2009

- 5Jun 2009

- 14May 2009

- 21Apr 2009

- 14Mar 2009

- 20Feb 2009

- 14Jan 2009

- 9Dec 2008

- 14Nov 2008

- 9Oct 2008

- 11Sep 2008

- 15Aug 2008

- 9Jul 2008

- 8Jun 2008

- 14May 2008

- 15Apr 2008

- 14Mar 2008

- 19Feb 2008

- 18Jan 2008

- 17Dec 2007

- 16Nov 2007

- 25Oct 2007

- 10Sep 2007

- 27Aug 2007

- 16Jul 2007

- 27Jun 2007

- 31May 2007

- 28Apr 2007

- 12Mar 2007

- 34Feb 2007

- 31Jan 2007

- 29Dec 2006

- 33Nov 2006

- 20Oct 2006

- 35Sep 2006

- 42Aug 2006

- 35Jul 2006

- 31Jun 2006

- 29May 2006

- 23Apr 2006

- 20Mar 2006

- 23Feb 2006

- 43Jan 2006

- 26Dec 2005

- 31Nov 2005

- 31Oct 2005

- 14Sep 2005

- 31Aug 2005

- 24Jul 2005

- 1Jul 2004

You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger

Neue Blog-Engine

Alles Neu macht der Mai

Seit heute (17.05.2025) läuft mein Weblog nach ca. 20 Jahren mit einem neuen Unterbau. Ich verwende neue das Blog-Plugin von Foswiki. Für Leser:innen sollte sich im Idealfall wenig ändern: Alle URLs bleiben identisch, neu ist nur die rechte Spalte, wo sich Postings nach Datum oder Kategorien abrufen lassen.

Fehlermeldungen gerne an beat@doebe.li

Damit verbunden ist auch meine Absicht, in Zukunft wieder öfters zu bloggen.

Diesen Monat ist mir eine weitere Frage im Zusammenhang mit generativen Machine-Learning-Systemen (GMLS) bewusst geworden, die mich nun beschäftigt: Was denken wir über die GMLS-Nutzung anderer Menschen? (Biblionetz:f167)

Im Juni 2024 hat die Schwyzer Ständerätin den Bundesrat in einer Interpellation (Biblionetz:t32003) gefragt:

[...]

KI-Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz bedienen sich journalistischer Inhalte und geben diese in gewünschter Form wieder (z.B. in KI-Chatbots). [...]

Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Bezahlschranken teilweise nicht ausreichen, um Inhalte und damit das Geschäftsmodell der Medienschaffenden zu schützen, da diese durch künstliche Intelligenz umgangen werden?

Quelle: Interpellation 24.3616 "Medien und künstliche Intelligenz, Hervorhebung von mir

KI-Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz bedienen sich journalistischer Inhalte und geben diese in gewünschter Form wieder (z.B. in KI-Chatbots). [...]

Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Bezahlschranken teilweise nicht ausreichen, um Inhalte und damit das Geschäftsmodell der Medienschaffenden zu schützen, da diese durch künstliche Intelligenz umgangen werden?

Quelle: Interpellation 24.3616 "Medien und künstliche Intelligenz, Hervorhebung von mir

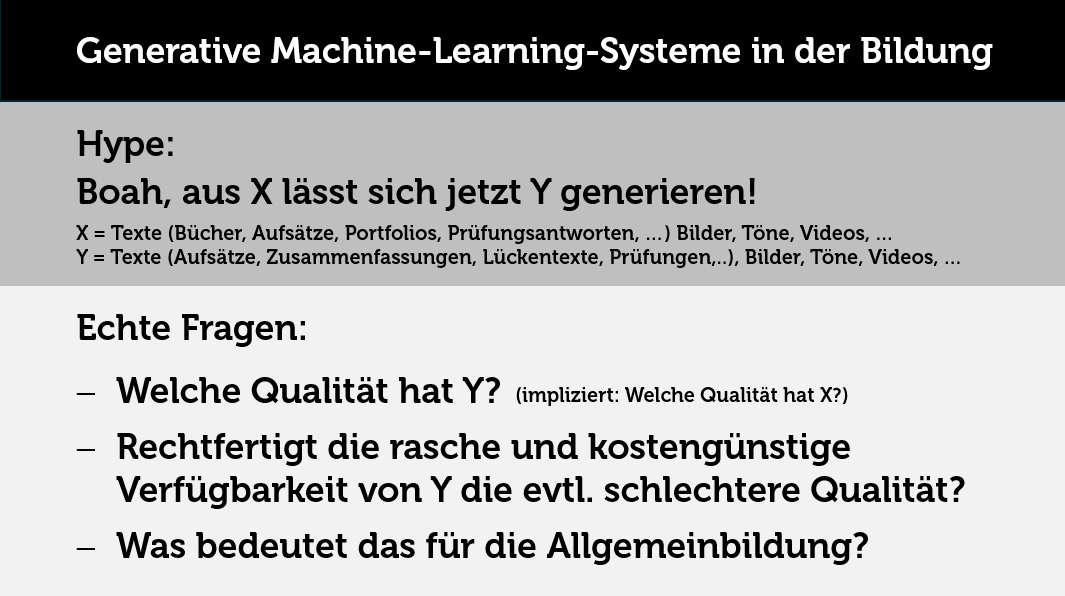

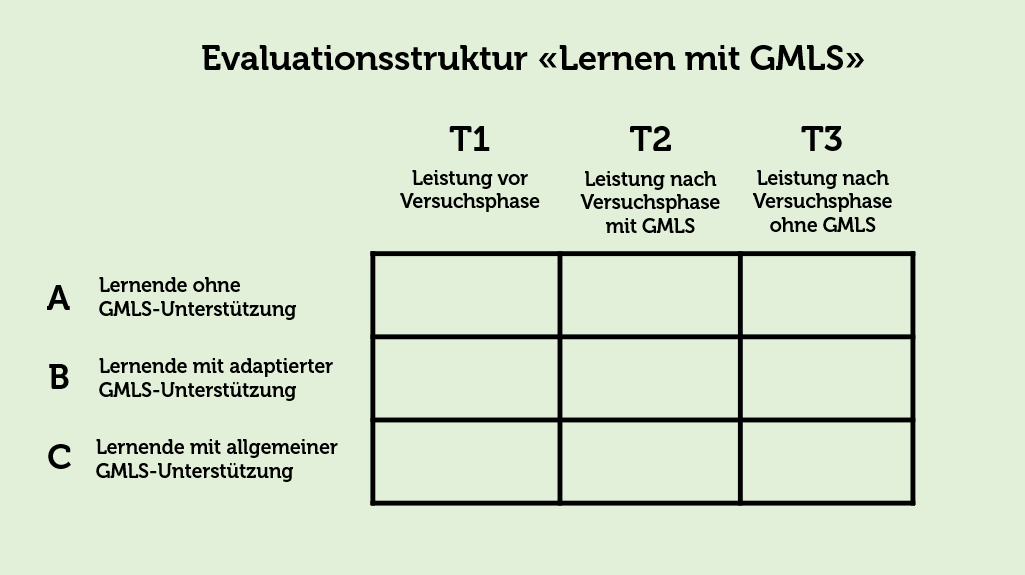

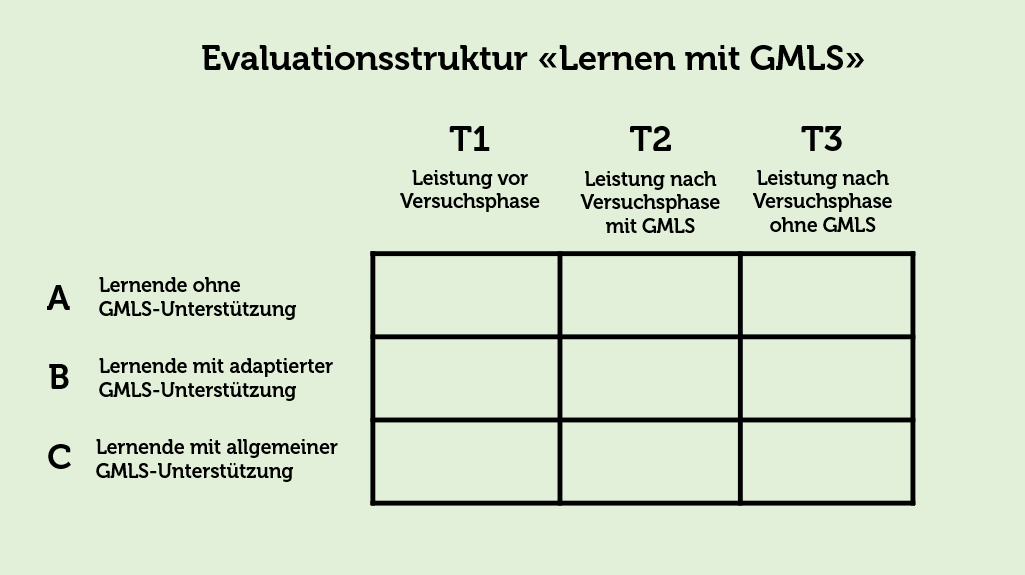

Derzeit werden allerorten empirische Untersuchungen durchgeführt, wie gut generative Machine-Learning-Systeme (Biblionetz:w02833) sich zum Lernen eignen. Zur Einordnung: GMLS in der Bildung (Biblionetz:w03434), Lernen MIT GMLS.

Da viele dieser Untersuchungen ähnlich aufgebaut sind, habe ich mir die Grundstruktur solcher Evaluationen aufgezeichnet :

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li