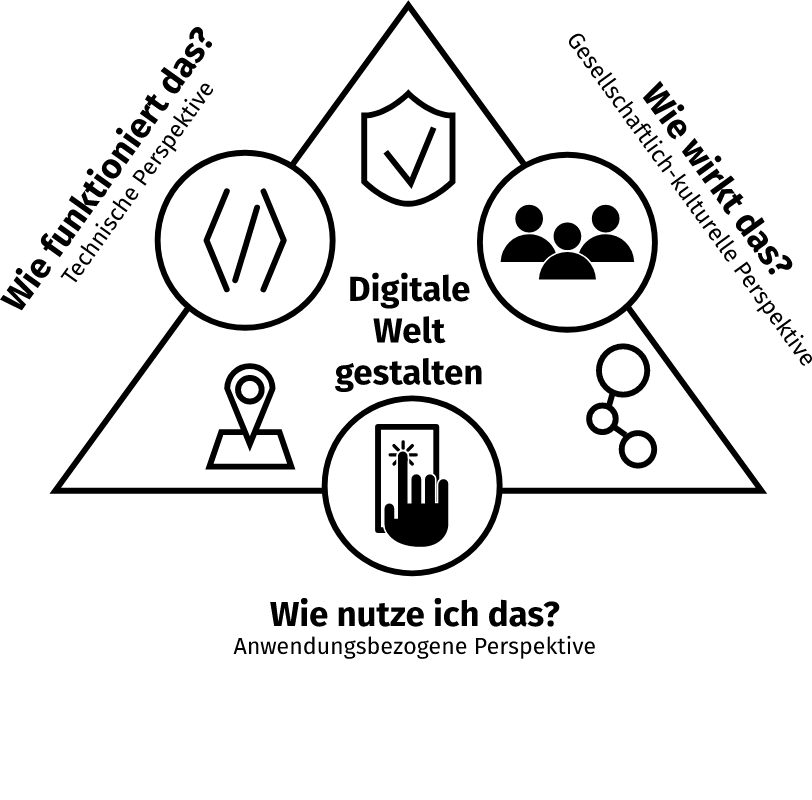

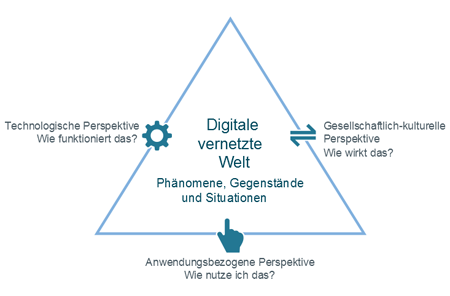

(Biblionetz:t18567) mit einer prägnanten Darstellung der drei Perspektiven auf digitale Phänomene:

(Biblionetz:t18567) mit einer prägnanten Darstellung der drei Perspektiven auf digitale Phänomene:

(Biblionetz:t25408) publiziert. Die Autorinnen und Autoren erklären darin:

(Biblionetz:t25408) publiziert. Die Autorinnen und Autoren erklären darin:

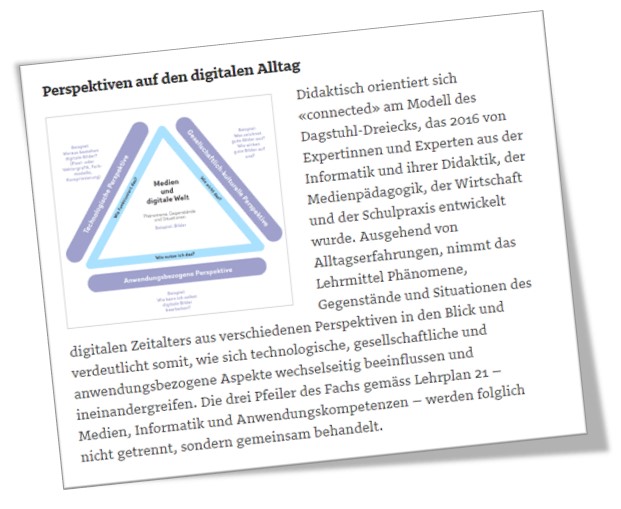

Das Frankfurt-Dreieck ist eine Erweiterung und Fortschreibung des in der

Dagstuhl-Erklärung enthaltenen Dagstuhl-Dreiecks und richtet sich in Ergänzung dazu nun

in erster Linie an Forscher*innen und andere Personen, die sich primär reflexiv und

theoretisch mit Bildung im Kontext des digitalen Wandels beschäftigen. Das Papier will die

aus verschiedenen Disziplinen an die Gruppe der Autorinnen und Autoren herangetragenen

konzeptionellen Lücken beispielsweise zur Gestaltung von Informatiksystemen oder zur

Einordnung und Rolle des Individuums als handelndes und medial adressiertes Subjekt

schließen. Entsprechend gelten die politischen Forderungen der Dagstuhl-Erklärung (2016)

weiterhin, werden konzeptionell ergänzt und auf außerschulische Bildungskontexte erweitert.

Dass sich das Dreieck eher an "Forscher*innen und andere Personen, die sich primär reflexiv und theoretisch mit Bildung im Kontext des digitalen Wandels beschäftigen" merkt man meiner Ansicht nach der Darstellung an, sie ist wortreicher und für Praktiker*innen schwieriger zu verstehen geworden:

Aus der Interaktionsperspektive betrachtet, interessiert, welches Menschenbild durch diese Formen möglicher Selbstthematisierung

konstituiert wird. Zweitens wird abstrakter auch die Frage gestellt, wie und vor dem Hintergrund welcher kulturellen Einschreibungen Subjekte in den jeweiligen Medien repräsentiert und adressiert sind, beispielsweise in Form von Interessenprofilen in Empfehlungs- und Filtersystemen oder auf Ebene von Interfaces und Interaktionsmöglichkeiten. Drittens sind beispielsweise im Angesicht von Data Analytics und Künstlicher Intelligenz traditionell auf Subjekte bezogene Konzepte wie Autonomie und Authentizität auch auf technologisch-medialer Ebene in den Blick zu nehmen.

In meiner Wahrnehmung würden diese Aspekte zur gesellschaftlich-kulturellen Perspektive gehören und durchaus mit der Frage Wie wirkt das? mitgemeint sein können. Für mich ist beim Dagstuhl-Dreieck ist relevant, dass die Anwendungsperspektive salopp und ungenau formuliert so das ECDL-Wissen umfasst und ich EntscheidungsrägerInnen somit relativ rasch und einfach anhand der anderen beiden Perspektiven aufzeigen kann, dass es eben mehr braucht als nur Anwendungskompetenzen. Mit der Umwandlung der Anwendungsperspektive in die Interaktionsperspektive verliere ich beim Frankfurter Dreieck diese einfache Erklärungsmöglichkeit.

Für meinen pragmatischen Bedarf in der Bildungspolitik ist somit das Frankfurter Dreieck nicht sehr hilfreich, weil es sich nicht dafür eignet, in einem elevator pitch einem Journalisten oder einer Entscheidungsträgerin die wesentlichen Aspekte eines Wissens _über digitale Phänomene zu erklären. Auch in der Aus- und Weiterbildung werde ich weiterhin das einfacher zugängliche Dagstuhl-Dreieck verwenden.

Ein andere Weiterentwicklung des Dagstuhl-Dreiecks ist in der Charta Digitale Bildung (https://charta-digitale-bildung.de/, Biblionetz:t20900) zu finden und geht in die andere Richtung. Die gesamte Charta hat bequem auf einer A4-Seite Platz: