Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Was haben Flugzeuge und Schulzimmer gemeinsam?

05 December 2013 - Version 2 Heute hat in Helskinki der erste Tag der EMINENT 2013, der Jahreskonferenz des European Schoolnet stattgefunden. Ein Bericht aus der Dunkelheit. Wenn ich meinen Aufenthalt in Helsinki bisher mit einem Wort charakterisieren müsste, dann wäre das Offenheit (Biblionetz:w01882). Es hat wenig mit Finnland zu tun, dass ich auf der Flugreise Zürich - Helsinki nie meinen Pass zeigen musste. Es hat schon mehr mit Finnland zu tun, dass Helsinki laut Wikitravel als zweitsicherste Stadt der Welt gilt. Ein technisches Indix dieser Offenheit sind aus meiner Sicht die offenen Funknetze. Die touristische Innenstadt ist mit einem kostenlosen WLAN erschlossen, bei dem man sich weder identifizieren noch registrieren muss und dessen Bandbreite selbst für einen Videoanruf nach Hause ausreicht. Das Gleiche gilt für das Kongresszentrum von Helsinki: Offenes WLAN ohne Registration. Es geht also, wenn man daran glaubt, bzw. darauf vertraut, dass die meisten Menschen nichts Böses damit machen werden. Vertrauen (Biblionetz:w00321) war auch ein wichtiger Begriff in der beeindruckenden Rede von Krista Kiuru, der finnischen Bildungsministerin (seit Mai 2013): "Education is based on trust. In ihren Ausführungen - vorgetragen ohne ersichtliches Script oder Folien - sprach sie von der Herausforderung, Lernende zu motivieren, ihre Kompetenzen zu zeigen, der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und den Schlüssen, die man aus den gestern veröffentlichten PISA-Ergebnissen ziehen könne. Und nach ihrer Rede, in denen auch Storytelling-Elemente nicht fehlten ("Der Sohn meines Bruders hat in der Klasse ein Liste mit Punkten gesammelt, die ich als Bildungsministerin umsetzen sollte..."), verliess sie den Saal ohne Aufsehen und ohne Entourage von Sekretären oder Security. Vertrauen.

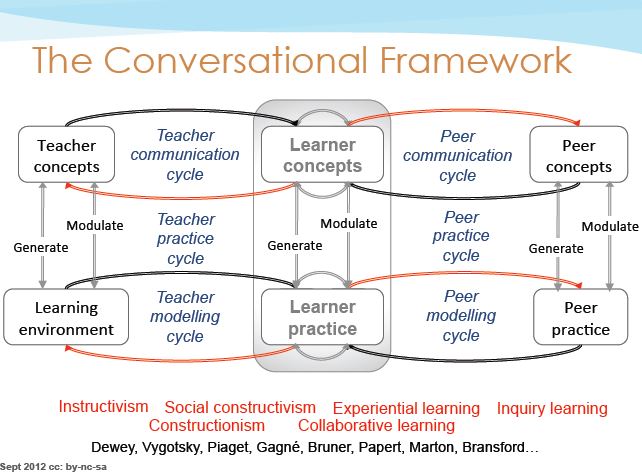

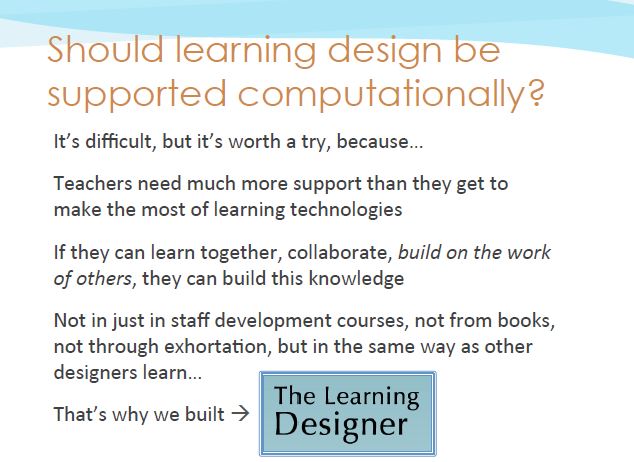

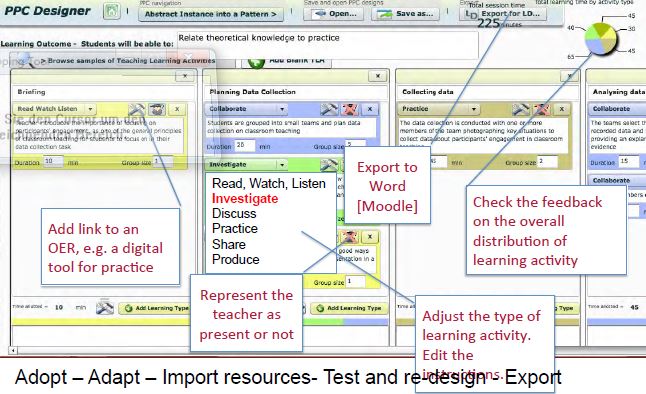

Aus der Keynote von Diana Laurillard (Biblionetz:p07363) ist mir unter anderem ihr Diagramm The conversational framework hängengeblieben, in dem sie unterschiedliche Lerntheorien und Unterrichtsbeispiele verortet hat:

Vertrauen (Biblionetz:w00321) war auch ein wichtiger Begriff in der beeindruckenden Rede von Krista Kiuru, der finnischen Bildungsministerin (seit Mai 2013): "Education is based on trust. In ihren Ausführungen - vorgetragen ohne ersichtliches Script oder Folien - sprach sie von der Herausforderung, Lernende zu motivieren, ihre Kompetenzen zu zeigen, der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und den Schlüssen, die man aus den gestern veröffentlichten PISA-Ergebnissen ziehen könne. Und nach ihrer Rede, in denen auch Storytelling-Elemente nicht fehlten ("Der Sohn meines Bruders hat in der Klasse ein Liste mit Punkten gesammelt, die ich als Bildungsministerin umsetzen sollte..."), verliess sie den Saal ohne Aufsehen und ohne Entourage von Sekretären oder Security. Vertrauen.

Aus der Keynote von Diana Laurillard (Biblionetz:p07363) ist mir unter anderem ihr Diagramm The conversational framework hängengeblieben, in dem sie unterschiedliche Lerntheorien und Unterrichtsbeispiele verortet hat:

"School is like being on an airplane the whole day: Please turn off all electronic devices"

Eine spannende Metapher, die sich auch ausbauen lässt: - alle müssen das gleiche Ziel erreichen

- Passagiere überlassen die Verantwortung für die Zielerreichung den Piloten,

- die Fluggesellschaft misstraut allen Passagieren grundsätzlich

- …

Ach, diese Begrifflichkeiten

30 November 2013 - Version 2 Manchmal habe ich das Gefühl, was denn Schülerinnen und Schüler in der Schule angesichts der der zunehmenden Verbreitung von Computern und Internet / der Informationsgesellschaft / des Leitmedienwechsels neu lernen müssen sei weniger umstritten, als die Begriffe, die man dafür verwenden soll. Was wird da nicht gestritten und debattiert, hinter Begriffen böse Absicht oder Machtansprüche vermutet und wie oft habe ich schon gehört, dass man jetzt endlich vernünftige und von allen akzeptierte Begriffe benötige... Nachhaltig beeindruckt hat mich z.B. die Herbsttagung 2010 der Sektion Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), die unter dem Motto Medienbildung im Spannungsfeld medienpädagogischer Leitbegriffe die Begriffe Medienkompetenz (Biblionetz:w00542), Medienbildung (Biblionetz:w01779), Medienerziehung (Biblionetz:w01504), Medienpädagogik (Biblionetz:w00453), media literacy (Im Biblionetz ein Synonym der Medienkompetenz), Mediendidaktik (Biblionetz:w01503) auseinanderzuhalten und zu schärfen versucht hat. Ich musste erkennen, dass ich wohl kein Medienpädgoge bin (siehe UnterMedienpaedagogen) und dass man noch so in der Buchdruckgesellschaft (Biblionetz:w02212) steckt, dass man die einst online gestellten Beiträge wieder depubliziert (Biblionetz:w02258) hat, um daraus ein Buch zu machen (siehe MedienbildungUndMedienkompetenzInDerBuchdruckgesellschaft). Inhaltlich herrscht aus meiner Sicht derzeit weitgehend Einigkeit, dass sich drei Bereiche unterscheiden lassen, was Schülerinnen und Schüler können müssten:- Schülerinnen und Schüler nutzen Informations- und Kommunikationstechnologien in allen Bereichen des Lebens effektiv und effizient

- Schülerinnen und Schüler produzieren digitale Inhalte und reflektieren die Nutzung, Bedeutung und Wirkung von (digitalen) Medien kritisch

- Schülerinnen und Schüler verstehen Grundkonzepte der Wissenschaft Informatik und nutzen sie zur Entwicklung von Lösungsstrategien in allen Lebensbereichen

- Anwendungskompetenzen / ICT

- Medien(bildung)

- Informatik

- Informatische Bildung ist als Begriff nicht konsensfähig, weil Nichtinformatiker das Gefühl haben, die Informatik pachte alles.

- Medienbildung ist als Begriff nicht konsensfähig, weil Nichtmedienbildner das Gefühl haben, die Medienbildung pachte alles.

- ICT geht als Begriff nicht, weil (mindestens im Schweizerischen Kontext) schon zu lange verwendet worden ist, ohne die Informatik mitzudenken

(Biblionetz:t15700) haben wir als Überbegriff Digitale Kompetenzen verwendet (siehe DigitaleKompetenzenBenoetigenMehrVerbindlichkeitImLehrplan21). Allen MitautorInnen des Positionspapier war klar, dass das kein gelungener, scharf definierter Begriff ist. Aber er wird von der Bildungspolitik verstanden (inbesondere, wenn man die drei Teilbereiche danach erklären kann).

Ähnlich muss aus meiner Sicht der Begriff Digitale Bildung im aktuellen deutschen Koalitionsvertrag gelesen werden (DigitaleBildungImNeuenDeutschenKoalitionsvertrag). Als ein unverbrauchter Slogan für ein Thema. Seien wir froh, dass das Thema drin ist, egal unter welchem Begriff.

Als Themen-Community sollten wir glaub einsehen, dass differenzierte Begrifflichkeiten höchstens uns selbst interessieren, nicht aber Aussenstehende. Somit sollten wir gegen aussen den Aufwand darauf verwenden, unsere Inhalte zu erklären, nicht unsere Begriffe. (Jaja, mir ist schon klar, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt...)

Es macht darum keinen Sinn, allzulange über Begriffe zu streiten. Wir müssen daür sorgen, dass die Begriffe mit Leben gefüllt werden! (sagt einer, der im Biblionetz seit 15 Jahren Begriffsdefinitionen sammelt...)

(Biblionetz:t15700) haben wir als Überbegriff Digitale Kompetenzen verwendet (siehe DigitaleKompetenzenBenoetigenMehrVerbindlichkeitImLehrplan21). Allen MitautorInnen des Positionspapier war klar, dass das kein gelungener, scharf definierter Begriff ist. Aber er wird von der Bildungspolitik verstanden (inbesondere, wenn man die drei Teilbereiche danach erklären kann).

Ähnlich muss aus meiner Sicht der Begriff Digitale Bildung im aktuellen deutschen Koalitionsvertrag gelesen werden (DigitaleBildungImNeuenDeutschenKoalitionsvertrag). Als ein unverbrauchter Slogan für ein Thema. Seien wir froh, dass das Thema drin ist, egal unter welchem Begriff.

Als Themen-Community sollten wir glaub einsehen, dass differenzierte Begrifflichkeiten höchstens uns selbst interessieren, nicht aber Aussenstehende. Somit sollten wir gegen aussen den Aufwand darauf verwenden, unsere Inhalte zu erklären, nicht unsere Begriffe. (Jaja, mir ist schon klar, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt...)

Es macht darum keinen Sinn, allzulange über Begriffe zu streiten. Wir müssen daür sorgen, dass die Begriffe mit Leben gefüllt werden! (sagt einer, der im Biblionetz seit 15 Jahren Begriffsdefinitionen sammelt...)

Kann ich gut verstehen. Ich hasse diese Begrifflichkeit. Ich habe immer den Verdacht, dass das Leute sind, die in ihrer Jugend versucht haben, Hegel zu lesen. Es gibt immer Leute, welche an der Definition und sprachlichen Formulierung mehr Freude haben als am konkreten Tun. Vielleicht braucht es die ja wirklich, aber selber sagt mir das gar nicht zu. Aristoteles hat damit angefangen!

"Digitale Bildung" im neuen deutschen Koalitionsvertrag

27 November 2013 - Version 1 Neue Kurznachricht aus der Bildungspolitik. Heute Mittag der Koaltitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode veröffentlicht worden. Seite 30 des 185-seitigen Dokuments ist der digitalen Bildung gewidmet:Digitale Bildung

Wir werden mit den Ländern und Akteuren aus allen Bildungsbereichen eine gemeinsame Strategie Digitales Lernen, die die Chancen der neuen Medien für gute Bildung entschlossen nutzt, entwickeln und umsetzen. Die digitale Lehrmittelfreiheit muss gemeinsam mit den Ländern gestärkt werden. Grundlage hierfür ist ein bildungs- und forschungsfreundliches Urheberrecht und eine umfassende Open-Access-Politik. Schulbücher und Lehrmaterial auch an Hochschulen sollen, soweit möglich, frei zugänglich sein, die Verwendung freier Lizenzen und Formate ausgebaut werden. Nicht nur in Schulen und Kitas möchten wir die IT-Fertigkeiten und den Umgang mit den Medien vermitteln. Eine starke digitale Wirtschaft braucht starke Fachkräfte, deshalb werden wir in einem kooperativen Miteinander von Bund und Ländern die Bildung und Ausbildung in den Bereichen IT und Technologie praxisorientiert stärken. Wir unterstützen die Förderung von Wissenschaftskompetenz von der Grundschule bis zur Hochschule. Dabei fördern wir Programme und Wettbewerbe in den MINT-Fächern und einen zeitgemäßen Informatikunterricht ab der Grundschule. Damit das Wissen entsprechend vermittelt werden kann, sind Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer zur Medienkompetenz dringend notwendig. Wir streben außerdem die Verfügbarkeit ausreichender Master-Studienplätze im Bereich IT an. Zielgerichtet sollen vor allem Mädchen und junge Frauen für diese Berufsfelder begeistert werden. Der Aufbau eines Mentorinnen-Netzwerks in der digitalen Wirtschaft ist dabei eine geeignete Maßnahme. Der Anteil von Studentinnen zum Beispiel bei Informatik und Elektrotechnik soll erhöht werden. Auch in den MINT-Fächern legen wir den Fokus verstärkt auf die jungen Schülerinnen und Studentinnen. Nach dem Vorbild der Eliteschulen des Sports werden wir mit den Ländern Gespräche aufnehmen, um die Einführung von Profilschulen IT/Digital mit dem Schwerpunktprofil Informatik anzuregen. Dabei ist die Kooperation mit Hochschulen oder Forschungseinrichtungen sowie gegebenenfalls privaten Partnern obligatorisch.Was machen wir mit den Automatisierungsgewinnen?

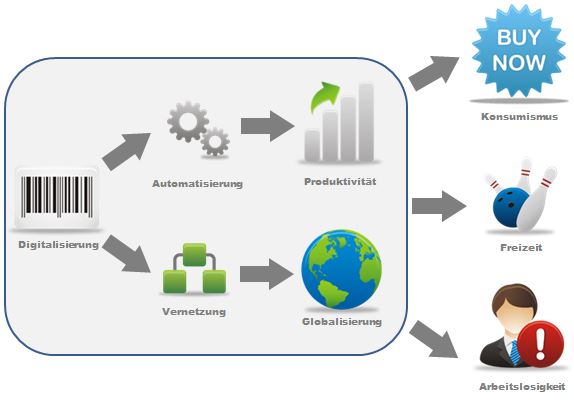

10 November 2013 - Version 6 Auslöser meiner Spielereinen zum ikonischen Denken war inhaltlich meine (erneute) Beschäftigung mit der Frage, welche Folgen die Digitalisierung für den Arbeitmarkt haben wird. Ich wollte mir die These, die durch die Digitalisierung mögliche Automatisierung führt zu Arbeitslosigkeit wieder einmal durchdenken. Dafür gab es verschiedene Gründe: Einerseits werde ich am kommenden Samstag am BeltzFORUM in Wolfsburg wieder einmal etwas über den Leitmedienwechsel und die Bildung erzählen und habe das Gefühl, meine Folien bzw. meine Gedanken müssten mal etwas upgedatet werden, damit es (mir) beim Vortragen nicht langweilig wird. Dann hat mich Marc Pilloud (Biblionetz:p00336) auf den Telepolis-Artikel Opfer der Automatisierung (Biblionetz:t15792) hingewiesen, der die Studie The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? zusammenfasst. Diese wiederum zitiert unter anderem den berühmten Artikel Economic Possibilities for our Grandchildren (Biblionetz:t15783) von John Maynard Keynes, der sich bereits 1930 mit der Frage auseinandersetzte, welche Folgen die zunehmende Automatisierung für Abeitsmarkt, Gesellschaft und Wohlstand haben werde. Und schliesslich lag noch der Artikel Bullshit-Jobs auf dem Vormarsch von Philipp Löpfe auf meinem Pult, der die These von David Graeber aus dem Buch The democracy project (Biblionetz:b05377) zusammenfasst, vonach der Produktivitätsgewinn der aktuellen Automatisierungswelle nicht für mehr Freizeit (oder Arbeitslosigkeit), sondern zur Entstehung von überflüssigen Arbeiten (eben den bullshit jobs (Biblionetz:w02432)) führe. Erklärt sich damit, warum ich Icons brauchte, um die Zusammenhänge für mich zu ordnen?

zusammenfasst. Diese wiederum zitiert unter anderem den berühmten Artikel Economic Possibilities for our Grandchildren (Biblionetz:t15783) von John Maynard Keynes, der sich bereits 1930 mit der Frage auseinandersetzte, welche Folgen die zunehmende Automatisierung für Abeitsmarkt, Gesellschaft und Wohlstand haben werde. Und schliesslich lag noch der Artikel Bullshit-Jobs auf dem Vormarsch von Philipp Löpfe auf meinem Pult, der die These von David Graeber aus dem Buch The democracy project (Biblionetz:b05377) zusammenfasst, vonach der Produktivitätsgewinn der aktuellen Automatisierungswelle nicht für mehr Freizeit (oder Arbeitslosigkeit), sondern zur Entstehung von überflüssigen Arbeiten (eben den bullshit jobs (Biblionetz:w02432)) führe. Erklärt sich damit, warum ich Icons brauchte, um die Zusammenhänge für mich zu ordnen?

Im Laufe des Wochenendes kam dann eines zum Andern: Als erstes habe ich mir am Freitag das neue Buch Arbeitsfrei (Biblionetz:b05378) von Constanze Kurz und Frank Rieger gekauft. Und weil die Buchhandlung grad 20%-Aktion hatte, landete auch das Buch Digitale Aufklärung (Biblionetz:b05355) von Ossi Urchs und Tim Cole noch in meinem Warenkorb. Dass diese beiden die Begriffe Digitalisierung (Biblionetz:w01513) und Vernetzung (Biblionetz:w00975) als treibende Kräfte einer grossen Veränderung (sie reden nicht von Leitmedienwechsel ) sehen, hat mir angesichts meiner ikonischen Spielereien natürlich gefallen und dazu geführt, dass ich erst dieses Buch angefangen zu lesen habe.

Im Laufe des Wochenendes kam dann eines zum Andern: Als erstes habe ich mir am Freitag das neue Buch Arbeitsfrei (Biblionetz:b05378) von Constanze Kurz und Frank Rieger gekauft. Und weil die Buchhandlung grad 20%-Aktion hatte, landete auch das Buch Digitale Aufklärung (Biblionetz:b05355) von Ossi Urchs und Tim Cole noch in meinem Warenkorb. Dass diese beiden die Begriffe Digitalisierung (Biblionetz:w01513) und Vernetzung (Biblionetz:w00975) als treibende Kräfte einer grossen Veränderung (sie reden nicht von Leitmedienwechsel ) sehen, hat mir angesichts meiner ikonischen Spielereien natürlich gefallen und dazu geführt, dass ich erst dieses Buch angefangen zu lesen habe.

Passenderweise auf dem Bauernhof kam ich dann am Wochenende dazu, das Buch Arbeitsfrei (Biblionetz:b05378) von Constanze Kurz und Frank Rieger zu lesen. Die beiden beschreiben anhand des Beispiels Brot die massiven Veränderungen im Arbeitsmarkt der letzten 100 Jahre aufgrund der zunehmenden Automatisierung. Die einzelnen Kapitel beleuchten verschiedene Stationen des Brotes vom Bauern, den Landmaschinenherstellern, über die Mühle und die Bäckerei bis zur Presse, die für Brote Werbung macht und die Zukunft von fahrerlosen Autos, die künftig Brote und anderes an die gewünschten Orte bringen werden. Eindrückliche Schilderungen, die im ersten Teil des Buches (so weit bin ich bisher gekommen...) vor allem zeigen, wie auch in der Vergangenheit technische Innovation grosse Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zur Folge hatten.

Passenderweise auf dem Bauernhof kam ich dann am Wochenende dazu, das Buch Arbeitsfrei (Biblionetz:b05378) von Constanze Kurz und Frank Rieger zu lesen. Die beiden beschreiben anhand des Beispiels Brot die massiven Veränderungen im Arbeitsmarkt der letzten 100 Jahre aufgrund der zunehmenden Automatisierung. Die einzelnen Kapitel beleuchten verschiedene Stationen des Brotes vom Bauern, den Landmaschinenherstellern, über die Mühle und die Bäckerei bis zur Presse, die für Brote Werbung macht und die Zukunft von fahrerlosen Autos, die künftig Brote und anderes an die gewünschten Orte bringen werden. Eindrückliche Schilderungen, die im ersten Teil des Buches (so weit bin ich bisher gekommen...) vor allem zeigen, wie auch in der Vergangenheit technische Innovation grosse Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zur Folge hatten.

Am Sonntag habe ich dann den Artikel von David Iselin im Magazin des Tages Anzeigers entdeckt (Biblionetz:t15791, nicht online verfügbar), der das Buch Race against the machine (Biblionetz:b04724) von von Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee als roten Faden nimmt, um ebenfalls über die Zukunft der Arbeit nachzudenken und sich auch zu fragen, wie gesellschaftspolitisch darauf reagiert werden soll:

Am Sonntag habe ich dann den Artikel von David Iselin im Magazin des Tages Anzeigers entdeckt (Biblionetz:t15791, nicht online verfügbar), der das Buch Race against the machine (Biblionetz:b04724) von von Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee als roten Faden nimmt, um ebenfalls über die Zukunft der Arbeit nachzudenken und sich auch zu fragen, wie gesellschaftspolitisch darauf reagiert werden soll:

Nichtsdestotrotz verlangen die grundlegenden Verschiebungen in Richtung Automatisierung auch nach grundlegenden Politikantworten. In der Schweiz findet bald eine Abstimmung statt, die angesichts der eben diskutierten Fragen nicht uninteressant erscheint. Lässt sich die Gesellschaft so gestalten, dass die Erwerbsgesellschaft nicht nur auf täglicher Arbeit basiert? Die Rede ist von der eidgenössischen Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen».

Iselin schliesst dann mit offenen Fragen:

Die Fragen sind daher diese: Lässt sich technologische Arbeitslosigkeit verhindern? Reicht es, mehr in die Ausbildung zu investieren? Dies ist gemäss Brynjolfsson und McAfee ein zentraler Punkt einer Agenda für das Zeitalter der dritten Industrialisierungswelle. Sollten die Anreize für technische Berufe verbessert werden? Müssen wir alle lernen zu programmieren? Oder sollten im Gegenteil die Geisteswissenschaften wieder mehr Gewicht kriegen, die es uns erlauben (sollten), all dies kritisch zu hinterfragen.

Womit auch mein Wochenende vorbei ist und ich wieder bei den Fragen bin, die mich beruflich auch kommende Woche beschäftigen werden: "Müssen wir alle lernen zu programmieren? Oder sollten im Gegenteil die Geisteswissenschaften wieder mehr Gewicht kriegen, die es uns erlauben (sollten), all dies kritisch zu hinterfragen." Und ich werde wieder argumentieren, dass wir programmieren lernen müssen, damit wir alles dies kritisch hinterfragen können....

Und am Samstag sollte dann das alles schön ikonisert in verständlichen Folien gegliedert sein. Uff.

Heute schrieb ich gerade einen Blog Post zum Thema Konsum, Produktivitätsgewinn und so weiter und suchte nach einem Link mit weiterführender Literatur. Der erste Hit führte mich hier her. Super Sache, habe die Seite verlinkt. Heute Abend frage ich mich: Was ist das für ein Typ, der einen Blog/Wiki betreibt (wie ich auch). Viele von uns gibt es ja nicht. Also fix nach unseren beiden Namen gegoogelt. Ich war allerdings schon sehr überrascht, als ich ein Foto von Eugene fand, auf dem wir beide gemeinsam drauf sind. -- AlexSchroeder - 23 Nov 2013 Huhn oder Ei? Programmieren oder philosophisch hinterfragen können? Damit Politiker, Chefs, Lehrer und Mütter heute intelligente Entscheidungen treffen können, müssen sie eine grundlegende Medienkompetenz, aber auch Geschichte, Soziologie, Philosophie und Psychologie haben, um deren Auswirkungen im Gesamtkontext überhaupt einordnen zu können. Aktuell sehen wir sehr viele Akteure auf der Weltbühne, die mit Kanonen auf Spatzen schiessen und gegen Windmühlen kämpfen, da sie ihrerseits nur von Beratern mit Infohäppchen gefüttert werden und selbst keine Kompetenz im Bereich der Informationstechnologien haben. Am Ende ist das Einzige was vom Menschen übrig bleibt, das Maschinen nicht besser können, wohl die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. -- MalaMukherjee - 25 Nov 2013 Als Vater kann ich den letzten Satz des letzten Kommentars so nicht akzeptieren

Das schulische Content-Filter-Dilemma

24 October 2013 - Version 6 Im August 2013 habe ich mir hier im Blog Gedanken zum schulischen Cloud-Dilemma gemacht. Aktuell macht ein weiteres Schul-ICT-Dilemma die Runde: Das schulische Content-Filter-Dilemma.Worum geht es?

Die Swisscom stellt in der Schweiz seit 2003 (dem Beginn der damaligen PPP-SiN-Initiative "Schule im Netz") den Schweizer Schulen unter dem Label Schulen ans Internet - SAI kostenlos einen Internetanschluss zur Verfügung, den derzeit etwa 6800 Schulen - 100'000 Lehrpersonen und 1 Million Schülerinnen und Schülern nutzen. Swisscom bietet für diese Internetanschlüsse auch einen Contentfilter an, bei dem die Kantone pro Schulstufe entscheiden dürfen, welche der ca. 30 vorgegebenen Themenbereiche blockiert werden dürfen (siehe Liste der Kategorien (Stand 2006) und gesperrte Kategorien Volksschule Kanton Bern

und gesperrte Kategorien Volksschule Kanton Bern  / gesperrte Kategorien Sekundarstufe II Kanton Bern

/ gesperrte Kategorien Sekundarstufe II Kanton Bern  ).

Der Einsatz von Internetfilterprogrammen zu Jugendschutzzwecken ist seit langem umstritten (siehe z.B. die Bemerkungen unter Biblionetz:w00935), doch hat sich der Einsatz von Filterprogrammen im unverschlüsselten Internet in den letzten Jahren etabliert - so würden sich nur noch wenige Nutzer darüber beklagen, dass ihr Internetprovider alle Mails automatisiert liest und Spammails auszufiltern versucht.

Es liesse sich an diesem Punkt auch diskutieren, ob mit der Verwendung einer US-amerikanischen Contentfilterlösung nicht auch US-amerikanische Wertvorstellungen in Schweizer Schulen zur Anwendungen kommen, was durch die Möglichkeit, einzelne Kategorien ein- bzw. auszuschalten nur teilweise verhindert werden kann. Doch dies soll hier nicht im Zentrum stehen.

).

Der Einsatz von Internetfilterprogrammen zu Jugendschutzzwecken ist seit langem umstritten (siehe z.B. die Bemerkungen unter Biblionetz:w00935), doch hat sich der Einsatz von Filterprogrammen im unverschlüsselten Internet in den letzten Jahren etabliert - so würden sich nur noch wenige Nutzer darüber beklagen, dass ihr Internetprovider alle Mails automatisiert liest und Spammails auszufiltern versucht.

Es liesse sich an diesem Punkt auch diskutieren, ob mit der Verwendung einer US-amerikanischen Contentfilterlösung nicht auch US-amerikanische Wertvorstellungen in Schweizer Schulen zur Anwendungen kommen, was durch die Möglichkeit, einzelne Kategorien ein- bzw. auszuschalten nur teilweise verhindert werden kann. Doch dies soll hier nicht im Zentrum stehen.

Was ist denn nun passiert?

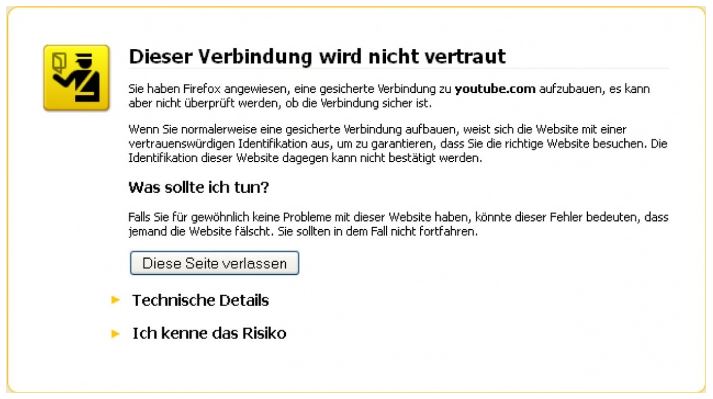

Eine scheinbar kleine Änderung der Firma Google hat nun jedoch zu einer neuen Stufe des schulischen Content-Filter-Dilemmas geführt: Seit kurzem werden Daten an und vom Suchdienst von Google nicht mehr unverschlüsselt per http , sondern verschlüsselt per https übermittelt. Damit lassen sich aber weder Suchanfragen noch Antworten der Suchmaschine auf dem Transportweg mitlesen oder eben filtern: Contentfiltering ist bei einer https-Verbindung nicht mehr einfach so möglich. Hier beginnt nun das Dilemma: Der Content-Filter von SAI ist bei Google-Anfragen nicht mehr wirksam. Swisscom hat deshalb als Sofortmassnahme eine Filterung des https-Verkehrs in Angriff genommen. Swisscom-Server geben sich als der gesuchte Webserver aus (z.B. als den Suchdienst von Google) und versuchen so den Datenverkehr mitzulesen. In der Fachsprache wird dies als "Man in the middle-Attack (MITMA)"" bezeichnet (siehe z.B. Wikipedia). Bei https klappt das aber eben nicht problemlos: Webbrowser reklamieren bei einem solchen Versuch, dass der angebliche Server am anderen Ende kein gültiges Zertifikat für die vorgegaukelte Identität vorweisen kann:

- Er nimmt die Warnung ernst und bricht den Verbindungsversuch ab. Es werden keine Daten ausgetauscht. (Im angesprochenen Google-Bespiel sind dann aber auch keine Suchanfragen mehr möglich).

- Er gestattet dem Browser ausnahmsweise, trotz der Warnung eine Verbindung vorzunehmen. Es werden für die Dauer einer Session Daten ausgetauscht. Beim nächsten Mal kommt die Warnung wieder.

- Er weist den Browser an, für die aktuelle Adresse die Warnmeldung zukünftig zu unterdrücken. Es werden Daten ausgestauscht, bei der nächsten Session wird die Warnmeldung nicht mehr erscheinen.

- Er installiert ein Zertifikat, das dem Browser mitteilt, der Server in der Mitte sei vertrauenswürdig. Es werden Daten ausgetauscht, der Browser wird bei keiner gefälschten https-Verbindung mehr reklamieren.

Wo ist nun das Problem?

Es scheint mir gerade im Jahr der Snowden-Enthüllungen eher problematisch zu sein, wenn die Swisscom zur Sicherstellung des Contentfilterings zur Methode der Man-in-the-Middle-Attacke greift und sämtliche https-Verbindungen kompromittiert. Swisscom stellt sich auf den Standpunkt, es sei Aufgabe der Kantone bzw. Schulen, die User darüber zu informieren, dass nach Installation der Zertifikate https-Verbindungen abgehört werden können. Realistischerweise wird diese Information aber die wenigsten schulischen User erreichen. Mit dieser Massnahme wird das Vertrauen in verschlüsselte Internetverbindungen untergraben zugunsten der Aussage, man könne weiterhin allen Webtraffic filtern.Und wo ist das Dilemma?

Um die Frage zu klären, warum dies ein Dilemma darstellt, müssen wir uns fragen, wozu denn überhaupt schulische Contentfilter dienen. Schulische Contentfilter versuchen drei Dinge:- Schülerinnen bzw. vor allem Schüler vor dem bewussten Konsum von unerwünschten Inhalten via Schulnetz abhalten. Bei der heutigen Verbreitung von Smartphones mit entsprechenden Flatrates muss man sich bewusst sein, dass man damit allenfalls unerwünsche Daten vom Schulnetz, nicht jedoch vor den Augen von Kindern und Jugendlichen ab einem gewissen Alter fernhalten kann. Wer solche Dinge sucht, findet sie, trotz aller Verbote und technischer Massnahmen.

- Schülerinnen und Schüler vor der unabsichtlichen Konftrontation mit unerwünschten Inhalten via Schulenetz schützen. Tatsächlich kann man sich fragen, ob es sinnvoll ist, wenn bei Kindern die nach ihrem Lieblingstier suchen, auch solche Suchtreffer erscheinen sollen:

- Schulbehörden, Schulen und Lehrpersonen vor möglichen Schuldzuweisungen schützen, denn mit der Verwendung von Contentfiltern wurde ja "etwas getan" gegen die unerwünschten Inhalte aus dem Internet. Martin Seeger formulierte dies in einer aktuellen Google+-Diskussion relativ prägnant: "Jugendschutz-Software muss für eine Schule nicht wirklich funktionieren. Die müssen eine Rechnung haben mit "Wir haben das gekauft", damit sie nachweisen, dass sie ihre "Pflicht" getan haben. Jegliche tatsächliche Filterung ist ein Kollateralerfolg."

- Philippe Wampfler: Die Swisscom hört Schulen ab

- Martin Steiger: Umfassende Internet-Überwachung an Schweizer Schulen

- NZZ-Online: «Daten verlassen die Schweiz zu keinem Zeitpunkt»

- Tages Anzeiger vom 25.10.2013: Kontrolliert die Swisscom Schülerdaten?

- Swisscom hat bei Philipp Wampfler ausführlich kommentiert

-- SimDoehner - 25 Nov 2013 Ich frage mich warum auf einen Filter gesetzt wird, der die Inhalte bereits in der Suchmaschiene zensiert/filtert, wenn man auch einfach unerwünschte Domains/ipAdressen filtern kann. Sicherlich würden in zweitem Fall noch eventuell unerwünschte Bilder in der Google Bildersuche zu finden sein, doch mit einer Suchmaschiene wie z.B. "FragFinn" würde auch das Problem beseitigt... Bei älteren SchülerInnen würde FragFinn wahrscheinlich nichtmehr zeitgemäß sein, doch dann ist es vielleicht auch an der Zeit über die Gesellschaft zu diskutieren und zu hinterfragen warum eigentlich an fast jeder Ecke nackte Haut zu sehen ist... Über den Fall des Züricher Jugendlichen bin ich vermutlich nicht ganz im Bilde, doch wenn mich nicht alles täuscht, ging es um eine nicht ernst gemeinte "Drohung" ("ich erschiess euch alle" weil nicht zum Geburtstag gratuliert wurde) sicher - manches kann man als nicht ernst gemeint erkennen, doch es bleibt eine Drohung, fraglich ob man "überall" sagen sollte erzieherischer Auftrag hin oder her, "ist doch alles nicht so schlimm" ? Es bleibt was es ist, Androhung einer Gewaltat, und so sinnlos es auch erscheinen mag, man droht nicht andere umzubringen, auch nicht zum Spass, das müssen SchülerInnen nunmal lernen. Ich würde nun nicht gleich die 13.000chf (wow... das sind ja 10566!) auf den Schüler abwälzen. Der Schüler wird es kaum selbst zahlen können, die armen Eltern.. Das Problem der Bewahrpädagogik bleibt. Vor Fehlern und Problemen zu schützen die noch nicht geschehen sind (und vielleicht nie geschehen werden) kann keiner schaffen. Wenn Lehrpersonal sich aber Angriffen von Eltern ausgesetzt sieht, sollte das jeweilige Land vielleicht den Schulen den Rücken stärken. Eltern werden doch auch nicht belangt, wenn sie das Kind allein von der Schule nach Hause gehen lassen und das Kind dann auf dem Amaturenbrett eines geparkten Wagens ein Heft mit nicht jugendfreien Inhalten sieht und "geschockt" ist.. Warum sollten dann Lehrer belangt werden können, wenn Schüler im Internet nicht jugendfreie Vorschaubildchen sehen könnten? Ich bin kein Experte für Schulgesetze, ich bin mir nichtmal sicher ob Eltern wegen irgendetwas klagen könnten, was (minderjährige) SchülerInnen im internet sehen könnten. Selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, wurde das bisher gemacht? Oder ist das ebenfalls nur so eine Diffuse Angst (Ähnlich wie "wir sind überall andauernd von Terroristen umgeben, die unsere Freiheit stehlen wollen" ?) Gruß aus Berlin S. Döhner -- SimDoehner - 25 Nov 2013 Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

< Previous Page 47 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li