Medienbildung

Medienbildung Archive

- 2Dec 2025

- 1Nov 2025

- 1Aug 2025

- 2Dec 2016

- 1Apr 2016

- 1Mar 2016

- 2Sep 2015

- 1Feb 2015

- 1Oct 2014

- 1Jun 2014

- 1May 2014

- 2Jan 2014

- 1Jun 2013

- 1Feb 2013

- 1Sep 2012

- 1Apr 2012

- 2Jan 2012

- 4Dec 2011

- 1Nov 2011

- 3Sep 2011

- 4Jul 2011

- 1Apr 2011

- 2Mar 2011

- 2Dec 2010

- 2Nov 2010

- 1Oct 2010

- 1May 2010

- 3Apr 2010

- 2Feb 2010

- 1Jan 2010

- 3Dec 2009

- 1Nov 2009

- 2Oct 2009

- 1Aug 2009

- 1Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 3Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Jan 2009

- 1Dec 2008

- 1Nov 2008

- 4Sep 2008

- 1May 2008

- 1Mar 2008

- 1Feb 2008

- 3Jan 2008

- 2Dec 2007

- 1Nov 2007

- 5Oct 2007

- 1Sep 2007

- 3Aug 2007

- 2Jun 2007

- 4May 2007

- 4Apr 2007

- 2Mar 2007

- 2Feb 2007

- 2Dec 2006

- 7Nov 2006

- 2Oct 2006

- 3Aug 2006

- 2Jul 2006

- 6Jun 2006

- 1Apr 2006

- 2Mar 2006

- 2Jan 2006

- 1Dec 2005

- 1Nov 2005

- 1Jul 2005

Medienbildung

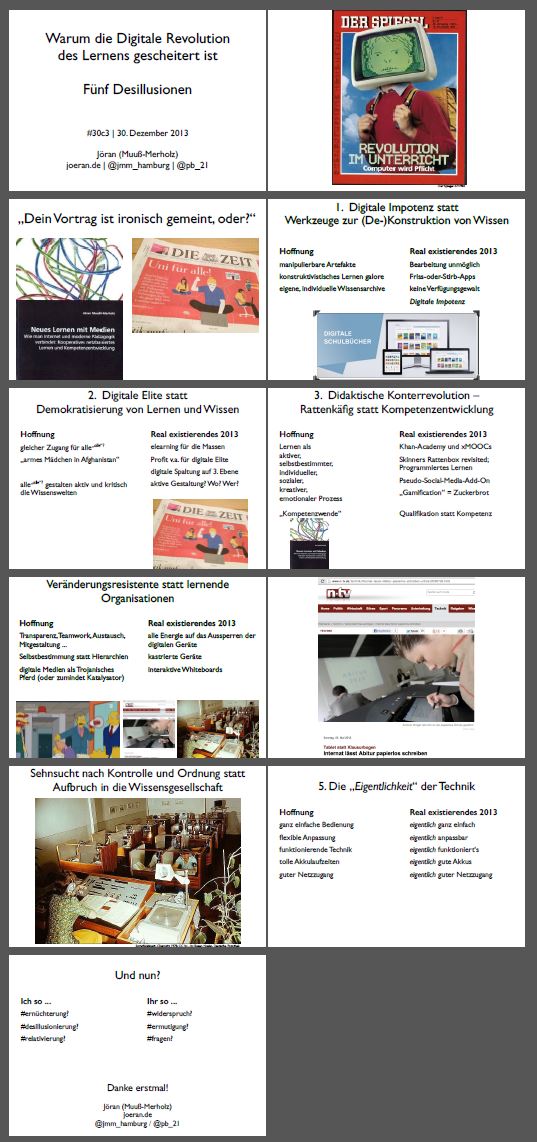

Eine Videoempfehlung zum Jahresbeginn (da in gewissen Kantonen ja heute auch noch Feiertag ist): Jöran Muuß-Merholz (Biblionetz:p09916) hat am vergangenen CCC-Kongress in Berlin einen provokativen und witzigen Vortrag gehalten unter dem Titel Warum die digitale Revolution des Lernens gescheitert ist - Fünf Desillusionen (Biblionetz:t15928): Der digitale Wandel hat uns grandiose Chancen für selbstbestimmtes, kreatives, kollaboratives, kritisches und demokratisches Lernen gebracht. Wir haben sie nicht genutzt.

Mir gefällt der Vortrag aus drei Gründen:

Die einzige kritische Rückmeldung zum Vortrag: Eigentlich wird nicht erklärt, warum die digitale Revolution des Lernens gescheitert ist, sondern nur dass da einiges nicht so lief, wie man sich das zu Beginn vorgestellt hat

Immerhin kamen zwei Hinweise zum Warum:

- Da macht jemand auf wichtige Wunde Punkte aufmerksam

- Der Vortrag hat ernsten Inhalt, ist aber witzig und auch selbstkritisch, Zuhören macht Spass

- Da geht jemand aus dem üblichen Kuchen raus und spricht zu einem Publikum, dass sich sonst nicht hauptberuflich mit dem Thema beschäftigt.

- Digitale Impotenz statt Werkzeuge zur (De-)Konstruktion von Wissen

- Digitale Elite statt Demokratisierung von Lernen und Wissen

- Didaktische Konterrevolution - Rattenkäfig statt Kompetenzentwicklung

- Veränderungsresistente statt lernende Organisationen

- Die "Eigentlichkeit" der Technik

Immerhin kamen zwei Hinweise zum Warum:

- weil es immer Nürnberger-Trichter-mäßig eingesetzt wird und Pädagogen nicht loslassen können

- weil die Technik doch nicht so zuverlässig ist, wie sie sein müßte, um regelmäßig und gerne eingesetzt zu werden (das war das iPad-Argument, dass die iPads deswegen öfter eingesetzt werden, weil die Akkus länger halten und die Geräte zuverlässiger sind.

Sonntägliche n=2-Studie beweist: Computerspiele führen bei Kindergartenkindern weder zu Einsamkeit, verflachter Wahrnehmung noch beeinträchtigen sie die Feinmotorik, die Eigenaktivität, enaktive Lernprozesse oder die Eltern-Kind-Kommunikation.

Mangels Farbdrucker handkoloriert

(Rohmaterial)

(Rohmaterial)

Mangels Farbdrucker handkoloriert

Am Mittwoch, den 13.02.2013 wurde ich auf der Frontseite der Süddeutschen im Artikel Lesen, Rechnen Facebook (Biblionetz:t14626) zitiert. Wunderbar, nicht?

Dumm nur, dass ich von der Süddeutschen Zeitung nie interviewt worden bin. Weder habe ich mit dem Autor des Artikels je gemailt, telefoniert oder sonst konversiert, noch bin sonst je von der Süddeutschen befragt worden. Trotzdem steht da ein Zitat von mir in Anführungszeichen:

OK, das erklärt auch, warum mich die Süddeutsche an die PH Zürich verfrachtet. Während es für Innerschweizer klar ist, dass mit PHZ die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz gemeint ist, wissen das Ortsfremde eher weniger. Selbst die Baudirektion des Kantons Zürich hat die PH Zürich in Abstimmungsunterlagen schon fälschlicherweise als PHZ statt als PHZH abgekürzt. Hätte man mich aber tatsächlich befragt, so wäre diese Verwechslung aufgefallen.

Soweit, so ungut. Hier hätte diese Geschichte zu Ende sein können und es wäre bei einem Tweet meinerseits geblieben. Doch die Geschichte ist hier eben nicht zuende.

Die Nachrichtenagentur pressetext greift am 14.02.2013 den SZ-Artikel auf, verwendet wiederum mein Zitat und erweitert dies (vermutlich durch eine falsche Satzzeichensetzung) massiv:

Noch fantasievoller geht das christliche Medienmagazin Pro mit dem verfügbaren Material im Artikel Social Media in der Schule um. Da Pro den Schweizerischen Vornamen nicht kennt, macht es den Präsidenten des Schweizerischen Lehrerverbands, Beat Zemp kurzerhand zur

Ich bin ja gespannt, wohin es das Zitat noch überall schafft bzw. wie lange es überhaupt noch irgendwie erkennbar bleibt.

Die Geschichte zeigt für mich aber klar: Medienkompetenz in der Schule ist wichtig und muss verbindlich werden. Damit das einmal gesagt ist!

Auch schön und ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Statistik: 80% of authors cite articles they probably didn't read bit.ly/14FSf3H -- Main.TorstenOtto - 17 Feb 2013 Ich habe während des Studiums in der deutschen Nachbarstadt Singen/Htwl. unterrichtet und bin vom Computer der Bank, bei welcher ich das Lohnkonto hatte, als Frau Beate Rüedi geführt worden. Kein Schalterbeamte hat sich je dazu geäussert, wenn ich Geld abhob. Wesentlicher scheint mir aber, auch an dieser Stelle zu betonen, dass die Jugendlichen auch in den Anwendungen weit weniger kompetent sind, als ihnen immer wieder gern unterschoben wird. -- Main.BeatRueedi - 17 Feb 2013 Update 20.02.2013: Vermutlich durch die via bildblog.de ausgelöste Aufmerksamkeit (dieses Posting wurde gestern etwas mehr als 5000 Mal abgerufen) hat die SZ die Fehler korrigiert und sich bei mir per Mail entschuldigt. Danke -- Main.BeatDoebeli - 20 Feb 2013

Update 21.02.2013: Davon unbeirrt, macht die fehlerhafte Agenturmeldung weiterhin die Runde durch die Schweizer Medien. Gestern 20.02.2013 in der Zürichsee Zeitung, heute am 21.02.2013 wortgleich im Zürcher Unterländer.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Feb 2013

Da sieht man mal wieder: Ohne Computer und Internet ist Quellenprüfung und kritische Medienkompetenz gar nicht möglich. Oder wie wärst du sonst dieser Schlamperei auf die Spur gekommen? Oder: Ist es gar keine Schlamperei, sondern ganz normal wie eben bei der "Stillen Post", dass man keinem Medium (auch nicht dem guten Gedruckten der Enzyklopädie oder vom Pfarrer, vom Lehrer, vom Präsidenten von der Kanzel Runtergepredigten) vorbehaltlos glauben darf. Ich habe inzwischen am meisten "Vertrauen" gegenüber den Medien, auf die viele Augen nicht bloß gucken, sondern deren Besitzer dann auch korrigieren können, was sie falsches gefunden haben: das ist die Wikipedia.

-- Main.LisaRosa - 25 Feb 2013

,

-- Main.BeatDoebeli - 20 Feb 2013

Update 21.02.2013: Davon unbeirrt, macht die fehlerhafte Agenturmeldung weiterhin die Runde durch die Schweizer Medien. Gestern 20.02.2013 in der Zürichsee Zeitung, heute am 21.02.2013 wortgleich im Zürcher Unterländer.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Feb 2013

Da sieht man mal wieder: Ohne Computer und Internet ist Quellenprüfung und kritische Medienkompetenz gar nicht möglich. Oder wie wärst du sonst dieser Schlamperei auf die Spur gekommen? Oder: Ist es gar keine Schlamperei, sondern ganz normal wie eben bei der "Stillen Post", dass man keinem Medium (auch nicht dem guten Gedruckten der Enzyklopädie oder vom Pfarrer, vom Lehrer, vom Präsidenten von der Kanzel Runtergepredigten) vorbehaltlos glauben darf. Ich habe inzwischen am meisten "Vertrauen" gegenüber den Medien, auf die viele Augen nicht bloß gucken, sondern deren Besitzer dann auch korrigieren können, was sie falsches gefunden haben: das ist die Wikipedia.

-- Main.LisaRosa - 25 Feb 2013

,

Angesichts der Forderung von Pro Juventute nach einem Schulfach Facebook gibt es Verunsicherung bei solchen Lehrkräften, die selbst nicht besonders netzgewandt sind. Heimgartner betont aber, dass niemand diesen Pädagogen Vorwürfe mache. Sollte Medienkompetenz fester Bestandteil des Lehrplans werden, bräuchten diese Lehrer fachliche Unterstützung.

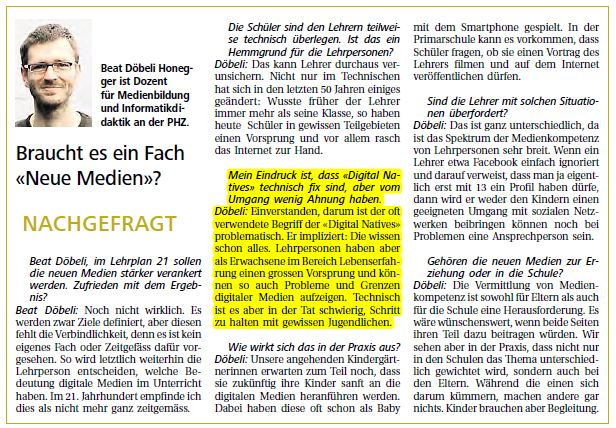

Dabei geht es nicht um die technischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Hier sind Kinder Erwachsenen im Allgemeinen sowieso um Längen voraus, wie Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich beobachtet hat: "Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen großen Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung."

Nicht nur, dass ich diesen Satz nie gegenüber der SZ geäussert habe, ich bin auch nicht an der Pädagogischen Hochschule Zürich, sondern an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz angestellt. Dieses Detail erleichterte aber einerseits das Aufdecken der Enstehungsgeschichte dieses Zitats und andererseits die Verfolgung der weiteren Geschichte, denn erstaunlicherweise bleibt es nicht bei diesem Zitat. Doch der Reihe nach.

Ich erinnere mich durchaus, in der Vergangenheit mal etwas ähnliches gesagt zu haben. Eine Biblionetz-Recherche bestätigt diesen Verdacht. Am 20.08.2012 habe ich in einem Interview mit der Neuen Luzerner Zeitung gesagt:

Der aktuelle Entwurf erzeugt bei zahlreichen Lehrern jedoch eine gewisse Unsicherheit. Dabei gehe es aber nicht um technische Kenntnisse und Fertigkeiten, versichert Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Kinder seien hier Erwachsenen im Allgemeinen sowieso um Längen voraus. "Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen großen Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung. In Deutschland gibt es bereits erste Konzepte zur Implementierung von Medienerziehung in der Schule. Doch aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wird Medienkompetenz nur punktuell und nicht flächendeckend vermittelt."

Naja, und dieser Agenturartikel wird nun wiederum von verschiedenen Medien ungeprüft übernommen: So erscheint er am 14.02.2013 unter dem Titel bei Medienkompetenz als neues Lernziel bei persoenlich.com und am 15.02.2013 in der Online-Ausgabe der Schweizer Computerworld unter dem Titel Social-Media-Kompetenz in Schweizer Schulen:

Präsidentin des Schweizer Lehrerverbands, Beate Zemp

Mir lässt man erstaunlicherweise den männlichen Beat. Dafür fügt man ins ursprüngliche Zitat einen Grammatikfehler ein und fügt weitere Sätze hinzu, die ich nun mit Bestimmtheit nicht mal in abgewandelter Form irgendeinem Massenmedium gesagt habe, denn wie käme ich dazu, mich als Experte für Medienerziehung in Deutschland zu äussern:

Viele Schweizer Lehrer stehen dem Lernziel kritisch gegenüber, schreibt die Nachrichtenagentur pressetext. Dies habe jedoch nichts mit technischen Kenntnissen oder Fertigkeiten zu tun, wie Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich sagt. Die Kinder seien den Erwachsenen ohnehin um Längen voraus. Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen große Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung.

Auch in Deutschland gebe es bereits erste Konzepte zur Einführung von Medienerziehung in der Schule, sagt Honegger. Doch aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wird Medienkompetenz nur punktuell und nicht flächendeckend vermittelt.

Auch schön und ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Statistik: 80% of authors cite articles they probably didn't read bit.ly/14FSf3H -- Main.TorstenOtto - 17 Feb 2013 Ich habe während des Studiums in der deutschen Nachbarstadt Singen/Htwl. unterrichtet und bin vom Computer der Bank, bei welcher ich das Lohnkonto hatte, als Frau Beate Rüedi geführt worden. Kein Schalterbeamte hat sich je dazu geäussert, wenn ich Geld abhob. Wesentlicher scheint mir aber, auch an dieser Stelle zu betonen, dass die Jugendlichen auch in den Anwendungen weit weniger kompetent sind, als ihnen immer wieder gern unterschoben wird. -- Main.BeatRueedi - 17 Feb 2013 Update 20.02.2013: Vermutlich durch die via bildblog.de ausgelöste Aufmerksamkeit (dieses Posting wurde gestern etwas mehr als 5000 Mal abgerufen) hat die SZ die Fehler korrigiert und sich bei mir per Mail entschuldigt. Danke

Seit ein paar Tagen beschäftige ich mich intensiv mit Manfred Spitzers (Biblionetz:p01290) neuestem Buch Digitale Demenz (Biblionetz:b04942). In gewohnter Art und Weise malt Spitzer ein düsteres Bild zur Zukunft mit digitalen Medien. So schreibt er im ersten, auch online verfügbaren

Seit ein paar Tagen beschäftige ich mich intensiv mit Manfred Spitzers (Biblionetz:p01290) neuestem Buch Digitale Demenz (Biblionetz:b04942). In gewohnter Art und Weise malt Spitzer ein düsteres Bild zur Zukunft mit digitalen Medien. So schreibt er im ersten, auch online verfügbaren  Kapitel Macht Google uns dumm? (Biblionetz:t14153) auf Seite 18:

Kapitel Macht Google uns dumm? (Biblionetz:t14153) auf Seite 18:

Demenz ist mehr als nur Vergesslichkeit. Und so geht es mir

bei der digitalen Demenz auch um mehr als nur darum, dass besonders

junge Menschen immer vergesslicher zu werden scheinen,

worauf erstmals koreanische Wissenschaftler im Jahre 2007

hingewiesen haben. Es geht vielmehr um geistige Leistungsfähigkeit,

Denken, Kritikfähigkeit, um die Übersicht im »Dickicht

der Informationsflut«. Wenn die Kassiererin »2 plus 2«

mit der Maschine berechnet und nicht merkt, dass das Ergebnis

»400« falsch sein muss, wenn die NASA einen Satelliten in den

Sand (bzw. ins endlose All) setzt, weil niemandem aufgefallen ist,

dass Inches und Meilen nicht dasselbe sind wie Zentimeter und

Kilometer, oder wenn Banker sich mal eben um 55 Milliarden

Euro verrechnen, dann heißt dies letztlich alles nur, dass keiner

mehr mitdenkt. Offenbar hat in diesen Fällen niemand grob im

Kopf überschlagen, was größenordnungsmäßig herauskommen

müsste, sondern sich stattdessen auf irgendeinen digitalen Assistenten

verlassen. Wer hingegen mit Rechenschieber oder Abakus

rechnet, der muss die Größenordnung im Geist mitbedenken

und kann kein völlig unwahrscheinliches Ergebnis liefern.

Dem kann man eigentlich zustimmen. Es ist eine andere Formulierung von Peter Bieris Aussage Gebildet sein, heisst Proportionen zu kennen (Biblionetz:a00978). Die Frage ist nur, welche Rolle digitale Medien dabei spielen.

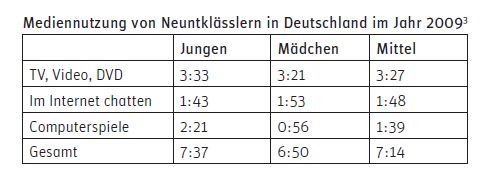

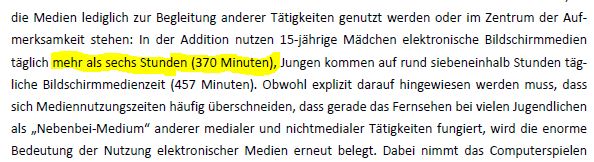

Dumm ist dann aber, dass Manfred Spitzer bereits auf der zweiten Seite der Einführung seines Buches ein Rechenfehler unterläuft. Er zitiert aus dem Forschungsbericht Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter (Biblionetz:t14189) von Rehbein et al. (2009) die Mediennutzung von Neuntklässlern in Deutschland im Jahr 2009:

nach (Seite 14),

nach (Seite 14),

In Deutschland liegt die Mediennutzungszeit von Neuntklässlern

bei knapp 7,5 Stunden täglich, wie eine große Befragung

von 43 500 Schülern ergab.

Meiner Ansicht nach stimmt dieser Satz nicht einmal, wenn man Spitzers Rechenfehler unberücksichtigt lässt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die tägliche Mediennutzungszeit von Jungen 7:37 beträgt, die von Spitzer berechnete, geschlechtsunabhängige jedoch 7:14 (was 7 1/4 Stunden entsprechen würde) und die mathematisch korrekt berechnete 6:53, also weniger als sieben Stunden.

Ich mag nicht wirklich glauben, dass Spitzer mit obigem Zitat nur die männlichen Jugendlichen gemeint hat. Denn wenn er sonst von geschlechtsspezifischen Merkmalen schreibt, erwähnt er das Geschlecht auch. Ein Schelm also, wer Böses denkt...

Fazit: Sowohl dieser Rechenfehler als auch die ungenaue Schilderung der erhobenen Zahlen machen Spitzers Aussage, heutige Jugendliche würden intensiv Medien nutzen, nicht falsch. Aber es nagt einerseits an der Glaubwürdigkeit eines Autors, der fortwährend seine Wissenschaftlichkeit betont und anderen vorwirft, ungenau und oberflächlich zu arbeiten und recherchieren. Das obige Zitat von der ersten Seite der Einführung zeigt ausserdem, dass Manfred Spitzer zu polemischen Interpretationen von Daten neigt.

Dies sollte man bei der Lektüre und insbesondere bei der Zitation des Buches im Hinterkopf haben.

Anmerkung: Dies sind beileibe nicht die einzigen kritisierbaren Stellen in diesem Buch. So ist es beispielsweise ebenfalls unschön, dass sämtliche Literaturquellen aus dem 7. Kapitel im Literaturverzeichnis fehlen (auch da hat im entscheidenden Moment niemand mehr nachgeschaut) oder auf Seite 269 13'000 Knaben und 1300 Mädchen zusammen 14'400 Kinder ergeben. Das Nachweisen solcher Fehler und Ungenauigkeiten ist einfach sehr zeitaufwändig und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Zeit nicht besser in produktive Arbeiten investieren sollte.

Kommentare

Lieber Beat Dass Spitzers Aussagen polarisieren und ich über weite Strecken völlig uneins mit seinen Argumenten und Begründungen bin ist so. Hingegen sollten wir als Medienpädagogen auch fähig sein, die Wahrheiten aufzunehmen und streng zu reflektieren. Das bringt uns weiter als der Vergleich irgendwelcher Rechnungsfehler. Nur so können wir voneinander lernen. Denn, so weh es manchmal auch tut, der Mann hat in vielen Teilen mindestens teilweise recht. Danny Frischknecht, PHTG -- Main.DannyFrischknecht - 09 Aug 2012Lieber Danny,

Ich behaupte nirgends, dass Spitzer mit allen Argumenten daneben liegt. Es gibt viele Punkte, wo ich ebenfalls mit ihm einig bin, insbesondere in den Voraussetzungen (weniger dann in den von ihm gezogenen Konsequenzen). Wenn Manfred Spitzer aber dauernd auf seine Wissenschaftlichkeit pocht und betont, wie seriös und wahr alle seine Aussagen seien, dann darf ich auch darauf hinweisen, dass selbst ihm oberflächliche Flüchtigkeitsfehler passieren und er unsauber zitiert, insbesondere da dies ein Thema seines Buches ist. Zudem sind die beiden von mir gezeigten Unsauberkeiten keienswegs die einzigen im Buch, so dass es mir eher Methode als Zufall scheint. Ich werde aber tatsächlich nicht den Aufwand betreiben, jetzt alle Unsauberkeiten aufzulisten. Und ja: Ich setze mich durchaus auch inhaltlich mit seinen Argumenten und zitierten Studien auseinander (siehe unter anderem im Biblionetz:b04942). Nur tu ich das nicht als "Wahrheiten aufnehmen", sondern als "Hypothesen prüfen und hinterfragen". -- Main.BeatDoebeli - 09 Aug 2012 Man kann diesen Herrn Spitzer, der sicherlich ein grandioser Redner und Selbstvermarkter ist, wissenschaftlich nicht mehr ernst nehmen. Hier mein Beitrag dazu: Am 8.12.2011 sagt er im WDR 5 (Leonardo) anlässlich eines Features zum Thema 15 Jahre Schulen ans Netz: Es kann sein, dass man mit cleveren Programmen oder was auch immer es schafft, dass dennoch was gelernt wird und dass vielleicht sogar das Lernen mit den Medien besser funktioniert als ohne, dazu gibt es aber bislang keinerlei Untersuchungen. Es gibt Studien, die zeigen, die Kinder lachen mehr, wenn sie vorm Bildschirm sitzen oder dass sie auch mal für zwei Wochen interessierter sind. Die Studien zeigen aber auch, dass sie nach vier Wochen nicht mehr so interessiert sind. Ich habe mir Unterricht angeguckt und zwar ganz guten Unterricht und ich muss sagen, die Schüler waren abgelenkt durch die modernen Medien. Ich kann nur sagen, die Schüler taten mir leid. Auf den Internetseiten der Firma bettermarks, die ein Mathe-online-System auf den Markt gebracht haben, sagt er unter der Rubrik Weitere Expertenstimmen (http://de.bettermarks.com/meinungen/wissenschaftler.html): Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen: Mit bettermarks zeigt sich über alle Schulformen ein signifikant positiver Effekt. und an anderer Stelle: bettermarks ermöglicht angstfreies Lernen. Auf die eigene Weise und ohne Publikum. Oder schließlich: Ich kann sagen, dass ich selten ein derart aufwändiges Projekt begleitet habe. Hier sind Leute am Werk, die das Ausmaß an Problemen im Fach Mathematik erkannt haben. Die gehen sie mit bettermarks an und schöpfen gleichzeitig erstmals die Möglichkeiten des Internets für das Lehren- und Lernen in Mathe aus. Ein Schelm,wer Böses dabei denkt. -- Main.UliDoenhoff - 10 Aug 2012 finde ich sehr sehr unterkomplex, was da steht. wird - bei aller skepsis, die man spitzer generell entgegen bringen kann - nicht im geringsten dem gegenstand und den thesen gerecht. meine 50cents dazu auf http://pisaversteher.com -- Main.ChristianFueller - 13 Aug 2012 Da bei pisaversteher.com die Kommentare relativ gut versteckt sind, hier ebenfalls, was ich auf obige Kritik geantwortet habe:

Oder einfacher: Spitzer kann nicht rechnen, seine Thesen sind mithin gaga. So habe ich das NIE gesagt. Im Gegenteil schreibe ich wörtlich Sowohl dieser Rechenfehler als auch die ungenaue Schilderung der erhobenen Zahlen machen Spitzers Aussage, heutige Jugendliche würden intensiv Medien nutzen, nicht falsch. Ich habe mich in meinem Blogposting NUR auf seine Arbeitsmethodik bezogen. Zu den Inhalten des Buches habe ich nichts gesagt, was aber nicht heisst, dass ich insgesamt dazu nichts sagen will.

-- Main.BeatDoebeli - 14 Aug 2012

weil ich es jetzt auch lese, widerstrebend: ich verstehe nicht, warum alle immer eilfertig versichern, sie würden viele aussagen teilen. das einzige, was ich akzeptabel finde, ist seine explizit und apriori formuliertes konzept von "lernen", das aber dann, wenn er in seine gedächtnis-laborexperiment-studien geht, kaum eine rolle spielt. der zusammenhang ist bloß behauptet.

erste bemerkungen hier: https://plus.google.com/102484891814321353019/posts/a6myL8MBewj

aber ich werde jedenfalls eine abschließende würdigung verfassen, wenn ich das schon kaufen und lesen musste.

-- Main.MartinLindner - 18 Aug 2012

Angesichts der ständigen Falsch- und Ungenau-Zitate sowie der verwaschen oder völlig fehl genutzten Quellen wäre ein Wiki analog von Guttenplag schön, aber funktioniert ja leider wegen des UrhG nicht.

-- Main.OliverDing - 03 Sep 2012

An einer Medienkonferenz hat gestern (25.04.12) der Kanton Solothurn (Biblionetz:w01891) bekannt gegeben, das bestehende Projekt my-Pad ab Schuljahr 12/13 im Kanton auf 12 Klassen auszuweiten, in welchen jedes Kind ein eigenes Tablet (Biblionetz:w02309) in und ausserhalb der Schule zur Verfügung haben wird.

In seiner Rede betonte der Departementssekretär Adriano Vella die Meilensteine der Solothurner ICT-Integration:

(siehe auch www.projektschule-goldau.ch) Trotzdem scheint mir die Aussage des Kantons Solothurn berechtigt zu sein. Die Solothurner Ankündigung ist der erste Schweizer Schulversuch, d.h. ein Projekt, das vom Kanton initiiert, finanziert und kommuniziert wird. Verschiedene andere Schweizer Projekte sind kommunal oder gar von Einzelpersonen lanciert worden und die entsprechenden kantonalen Bildungsdirektionen schauen abwartend bis wohlwollend zu, engagieren sich aber nicht überaus aktiv. Ich freue mich deshalb über diese Ankündigung und verbinde damit aber auch entsprechende Hoffnungen und Fragen:

Jeder Schüler und jede Schülerin arbeitet mit seinem eigenen Pad. Wow! Da begibt sich der Kanton Solothurn wirklich auf neues Terrain. Ich teile die Meinung, dass dies ein klares Zeichen für den 1:1 Computing darstellt. Damit ist es vorbei mit dem Umstand, dass nur wenige PCs zur Verfügung stehen oder es eine langfristige Reservation des Informatik-Zimmers braucht, um ICT im Unterricht umzusetzen.So hat jede/r sein digitales Unterrichtswerkzeug. Doch nun sind die Lehrpersonen gefordert, die Geräte in neuen Lern- und Unterrichtsformen einzusetzen. Auf mögliche Schülerfragen (und auch Elternfragen) gilt es bald Antworten zu finden: Kann das Hausaufgabenbüchlein nun digital geführt werden? Kann man die wichtige Wandtafeldarstellung auch fotografisch festhalten? … -- Main.BernhardDittli - 26 Apr 2012 , IsaPHSO

- 1992 Informatik im Lehrplan des Kantons Solothurn (Biblionetz:t04791)

- 2002 Aufbau eines Kantonalen Komptenzzentrums ICT-TOP (Biblionetz:p06076),

welches das Stufenübergreifende ICT-Entwicklungskonzept für die Schulen des Kantons Solohturn (SIKSO) (Biblionetz:b03200) erarbeitete - 2012 Erweiterung des Projekts myPad und Überarbeitung des SIKSO

Wir wollen die Nach-PC-Ära testen und untersuchen, ob die digitale Schiefertafel

(das Tablet) als Werk- und Denkzeug das Potential hat, Computerzimmer,

PCs oder Laptops in der Schule abzulösen. Dabei werden wir uns

auch vom bisherigen Paradigma des punktuellen Einsatzes von ICT verabschieden,

genauso wie von der gruppenweisen Anwendung (10 Laptops für

23 Schüler und Schülerinnen). Unser Tablet ist nämlich tatsächlich ein

myPad, ein ständiges und persönliches Werk- und Denkzeug in der Hand aller

Schülerinnen und Schüler des Versuches!

Das Bekenntnis zu 1:1-computing ist für mich bei dieser Nachricht der viel relevantere Teil als der Wechsel von Notebooks/Netbooks auf Tablets. Hier spricht erstmals ein kantonales Bildungsdepartement davon, sich vom Paradigma Computerecke, Notebookwagen oder gar Computerraum verabschieden zu wollen. Hört, liebe andere Kantone: Der Kanton Solothurn hat's ausgesprochen...

Ich wurde seit gestern mehrfach drauf angesprochen, ob der Kanton Solothurn den Mund nicht etwas voll nehme, wenn er in seiner Medienmitteilung schreibt:

Das Departement für Bildung und Kultur (DBK) hat deshalb beschlossen, mit

dem Projekt «myPad» einen schweizweit noch nie dagewesenen Schulversuch

zu starten. In 12 ausgewählten Klassen erhalten alle Schülerinnen und Schüler

einen persönlichen Tablet-Computer, der ihnen und ihren Lehrpersonen im

Schuljahr 2012/2013 als Lernwerkzeug rund um die Uhr zur Verfügung steht,

sowohl in der Schule, als auch in der Freizeit.

Selbstverständlich werden die 12 Klassen schweizweit keineswegs die ersten sein, die mit persönlichen Tablets ausgerüstet werden. Auf der Website 1to1learning.ch lassen sich mehrere Schweizer-Tablet-Projekte auf Volksschulstufe abrufen, die bereits am Laufen sind. Bilder, wie sie im Kanton Solothurn ab August 2012 zu sehen sein werden, gibt es beispielsweise in Arth bereits seit 2 Monaten, wie der Beitrag von Tele 24 zeigt:

(siehe auch www.projektschule-goldau.ch) Trotzdem scheint mir die Aussage des Kantons Solothurn berechtigt zu sein. Die Solothurner Ankündigung ist der erste Schweizer Schulversuch, d.h. ein Projekt, das vom Kanton initiiert, finanziert und kommuniziert wird. Verschiedene andere Schweizer Projekte sind kommunal oder gar von Einzelpersonen lanciert worden und die entsprechenden kantonalen Bildungsdirektionen schauen abwartend bis wohlwollend zu, engagieren sich aber nicht überaus aktiv. Ich freue mich deshalb über diese Ankündigung und verbinde damit aber auch entsprechende Hoffnungen und Fragen:

- Die Offensichtlichste: Werden andere Kantone diesem Beispiel folgen?

- Was geschieht in der Stadt Solothurn ? 2002 war diese ebenfalls relativ pionierhaft als sie allen Oberstufenlehrpersonen ein persönliches Notebook zur Verfügung stellte, komplett auf Schulserver verzichtete (cloud computing...) und einen pädagogischen ICT-Integrator zu 50% anstellte (Konzept siehe Biblionetz:b01109). Dieses Konzept läuft nun seit 10 Jahren, doch man hört immer weniger...

- Wird sich der Kanton Solothurn beim Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172) dafür einsetzen, dass das Thema Medienbildung verbindlicher als derzeit geplant wird?

- Wird sich der Kanton Solothurn bei der PH FHNW für eine stärkere Gewichtung der Medienbildung in der Ausbildung einsetzen? (Es ist ja seltsam, wenn der Kanton sich überlegt, frische StudienabgängerInnen berufsbegleitend nachzuqualifizieren: "In den neuen Studiengängen zur Ausbildung als Primarlehrperson oder Sek I-Lehrperson fehlt inzwischen ein separates Ausbildungsmodul für den Unterricht zur Medienbildung. Z.Z. ist ein Konzept der integrierten Medienbildung in Diskussion. Es gilt bis zu seiner Umsetzung ein berufsbegleitendes Angebot für neue Lehrkräfte im Kanton Solothurn aufzubauen." (Biblionetz:t14005)

Jeder Schüler und jede Schülerin arbeitet mit seinem eigenen Pad. Wow! Da begibt sich der Kanton Solothurn wirklich auf neues Terrain. Ich teile die Meinung, dass dies ein klares Zeichen für den 1:1 Computing darstellt. Damit ist es vorbei mit dem Umstand, dass nur wenige PCs zur Verfügung stehen oder es eine langfristige Reservation des Informatik-Zimmers braucht, um ICT im Unterricht umzusetzen.So hat jede/r sein digitales Unterrichtswerkzeug. Doch nun sind die Lehrpersonen gefordert, die Geräte in neuen Lern- und Unterrichtsformen einzusetzen. Auf mögliche Schülerfragen (und auch Elternfragen) gilt es bald Antworten zu finden: Kann das Hausaufgabenbüchlein nun digital geführt werden? Kann man die wichtige Wandtafeldarstellung auch fotografisch festhalten? … -- Main.BernhardDittli - 26 Apr 2012 , IsaPHSO

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 07 Feb 2026 - 20:56.