Informatik

Informatik Archive

- 1Feb 2023

- 1Apr 2021

- 1Feb 2020

- 1Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Apr 2019

- 1Jul 2017

- 1Dec 2016

- 2Sep 2016

- 1May 2016

- 1Apr 2016

- 2Mar 2016

- 2Sep 2015

- 1Aug 2015

- 1Jun 2015

- 2May 2015

- 2Apr 2015

- 1Feb 2015

- 1Jan 2015

- 3Nov 2014

- 1Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 1May 2014

- 1Jan 2014

- 2Oct 2013

- 1Sep 2013

- 1Aug 2013

- 2Jun 2013

- 3May 2013

- 1Apr 2013

- 2Mar 2013

- 3Jan 2013

- 1Dec 2012

- 1Nov 2012

- 1May 2012

- 3Oct 2011

- 1Sep 2011

- 2May 2011

- 1Jan 2011

- 3Nov 2010

- 2Oct 2010

- 2Sep 2010

- 2Aug 2010

- 3May 2010

- 1Nov 2009

- 2Sep 2009

- 3Jul 2009

- 1May 2009

- 1Feb 2009

- 1Jan 2009

- 1Nov 2008

- 1Sep 2008

- 1Aug 2008

- 2May 2008

- 1Feb 2008

- 2Jan 2008

- 1Oct 2007

- 3Aug 2007

- 3Jul 2007

- 3May 2007

- 1Feb 2007

- 3Dec 2006

- 1Nov 2006

- 1Sep 2006

- 3May 2006

Informatik

Letzte Woche wurde anlässlich der 13. GI-Fachtagung Informatik und Schule (INFOS09) auch die von Jens Gallenbacher und seinem Team entwickelte Wanderausstellung "Abenteuer Informatik" gezeigt. (Jens Gallenbacher ist Autor des empfehlenswerten, gleichnamigen Buches Abenteuer Informatik (Biblionetz:b03143).

In einem dreistündigen Workshop wurde die Ausstellung in Theorie und Praxis vorgestellt. Ich habe den Workshop aus zwei Gründen besucht: Einerseits weil sich Absicht und Zielpublikum der Wanderausstellung und unseres Projekts iLearnIT.ch ähnlich sind, andererseits weil ich vor kurzem als Informatikdidaktik-Experte an einer Vorstudie für eine Schweizer Ausstellung zum Thema Informatik beteiligt war.

Ich habe an diesem Workshop ein paar neue didaktische Tricks kennen gelernt, wie man Informatik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen kann! Will ich beispielsweise Dinge sortieren lassen, so dass auch Menschen - wie eben Computer - nur zwei Dinge gleichzeitig vergleichen können (und nicht alles auf einen Blick erfassen), so lasse ich sie gleich aussehende, aber unterschiedlich schwere Objekte sortieren:

Letzte Woche wurde anlässlich der 13. GI-Fachtagung Informatik und Schule (INFOS09) auch die von Jens Gallenbacher und seinem Team entwickelte Wanderausstellung "Abenteuer Informatik" gezeigt. (Jens Gallenbacher ist Autor des empfehlenswerten, gleichnamigen Buches Abenteuer Informatik (Biblionetz:b03143).

In einem dreistündigen Workshop wurde die Ausstellung in Theorie und Praxis vorgestellt. Ich habe den Workshop aus zwei Gründen besucht: Einerseits weil sich Absicht und Zielpublikum der Wanderausstellung und unseres Projekts iLearnIT.ch ähnlich sind, andererseits weil ich vor kurzem als Informatikdidaktik-Experte an einer Vorstudie für eine Schweizer Ausstellung zum Thema Informatik beteiligt war.

Ich habe an diesem Workshop ein paar neue didaktische Tricks kennen gelernt, wie man Informatik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen kann! Will ich beispielsweise Dinge sortieren lassen, so dass auch Menschen - wie eben Computer - nur zwei Dinge gleichzeitig vergleichen können (und nicht alles auf einen Blick erfassen), so lasse ich sie gleich aussehende, aber unterschiedlich schwere Objekte sortieren:

Egal ob die Waage oder die Hände zum Gewichtsvergleich genutzt werden: Es lassen sich immer nur zwei Objekte aufs Mal vergleichen

Das Exponat "Binär-Uhr", um das binäre Zahlensystem kennen zu lernen

Einen Blick hinter die Kulissen des Exponats "Binäre Uhr"

Den grössten Future-Shock Level an der vergangenen GI-Fachtung Informatik und Schule INFOS 2009) hatte für mich der Beitrag von Michael Hielscher und Christian Wagenknecht mit dem Titel Programming-Wiki: Online Programmieren und Kommentieren (Biblionetz:t09878)

Unter anderem ausgelöst durch die derzeit überall auftauchenden Projekte im Bereich der computerlosen Computerinterfaces konnte ich nicht widerstehen, nun endlich einen jüngeren Bruder des Nabaztag-Hasen zu adoptieren. Die Version 2.0 des WLAN-Hasen existiert schon seit 2006 (ich hatte damals darauf hingewiesen).

Der Nabaztag/tag genannte Hase hat neu ein Mikrofon für Voice-Control und vor allem einen RFID-Reader . RFID (Biblionetz:w01588). Dazu erhält man eine Anzahl briefmarkenähnlicher Plastikrechtecke mit integrierten RFID-Chips, genannt Ztamp:s.

Im Internet-Interface lässt sich dann definieren, was der Hase tun soll, wenn er ein bestimmtes Ztamp unter die Nase gehalten kriegt: Ein Audiofile abspielen, einen Podcast-abspielen, ein Mail versenden, das Ereignis zählen und erst bei einem gewissen Grenzwert (pro Tag, Woche, Monat etc.) reagieren usw. usf.

Soweit für mich nichts Überraschendes (relativ geringer Future Shock Levels). Bereits etwas ungewohnter, aber immer noch gut verdaubar: Ich kann definieren, dass z.B. der Sound nicht am Hasen selbst gespielt wird, sondern auf einem anderen mir gehörenden Objekt. Anwendungsbsp: Hase zu Hause sieht bestimmtes Ztamp, Hase im Büro sagt "Bring Nachtessen auf dem Nachhauseweg mit" )

Ein doch grösserer Future Shock Levels hat sich bei mir eingestellt als ich las, dass jede dieser Ztamps eine E-Mail-Adresse hat, an die man Nachrichten schicken kann. Sieht dann der Hase das Ztamp, so liest er die Mails vor, welche das Ztamp erhalten hat. Hmm, somit kann ich jedes beliebige Objekt bei mir im Haushalt mit einer E-Mail-Adresse versehen: Den Teddybären von Caspar, meine Kaffeetasse, meinen Schlüsselbund, meine Zahnbürste. Was mir das bringt? Hmm, ehrlich gesagt: Ich weiss es noch nicht. Ausser der Erkenntnis, dass das Internet der Dinge (Biblionetz:w02131) bei mir nicht mehr vor der Türe, sondern bereits in der Wohnung steht.

Wozu nutze ich den Hasen derzeit konkret? Caspar liebt die Lieder der Schlieremer Chind, wie wohl praktisch jedes Kind in der Schweiz in den letzten dreissig Jahren. Zwar findet er die CD selbständig, kann sie einlegen, aber dann ist die Bedienung des CD-Players doch noch zu kompliziert, insbesondere das Finden eines bestimmten Liedes. Hier kommt nun der RFID-WLAN-Hase ins Spiel:

Man nehme ein Holzpuzzle mit Zootieren und den RFID-WLAN-Hasen:

Wozu nutze ich den Hasen derzeit konkret? Caspar liebt die Lieder der Schlieremer Chind, wie wohl praktisch jedes Kind in der Schweiz in den letzten dreissig Jahren. Zwar findet er die CD selbständig, kann sie einlegen, aber dann ist die Bedienung des CD-Players doch noch zu kompliziert, insbesondere das Finden eines bestimmten Liedes. Hier kommt nun der RFID-WLAN-Hase ins Spiel:

Man nehme ein Holzpuzzle mit Zootieren und den RFID-WLAN-Hasen:

Nun klebe man auf die Rückseite der Holzteile ein ZTamp und konfiguriere den Hasen entsprechend. Caspar hat rasch begriffen, dass er nun dem Hasen einfach den Holzelefanten unter die Nase halten muss, damit dieser das entsprechende Lied zu singen beginnt.

So geht das.

P.S.: Jaja, ich höre im Hintergrund bereits die bange Frage Und wo bleibt die Primärerfahrung? (Biblionetz:w01866) Doch ich kann beruhigen: Mindestens alle vierzehn Tage die lebendigen Elefanten im Zürcher Zoo besuchen reicht ja wohl, oder?  P.S.II.: Gedanken zur sinnvollen Nutzung dieser Spielerei in der Schule oder - oh Schreck - im Kindergarten ein andermal...

P.S.III: Ich bin nicht der einzige IT-Vater, der solche Dinge macht, wie ich ebenfalls seit Rhodos weiss...

P.S.IV: Von der Firma violet gibt es auch ein tellerförmiges USB-Device, das ebenfalls einen RFID-Reader enthält.

P.S.V: Ja, ein solches, Mirror genanntes Device steht auch bei mir rum und wartet auf Experimente.

,

P.S.II.: Gedanken zur sinnvollen Nutzung dieser Spielerei in der Schule oder - oh Schreck - im Kindergarten ein andermal...

P.S.III: Ich bin nicht der einzige IT-Vater, der solche Dinge macht, wie ich ebenfalls seit Rhodos weiss...

P.S.IV: Von der Firma violet gibt es auch ein tellerförmiges USB-Device, das ebenfalls einen RFID-Reader enthält.

P.S.V: Ja, ein solches, Mirror genanntes Device steht auch bei mir rum und wartet auf Experimente.

,

Wozu nutze ich den Hasen derzeit konkret? Caspar liebt die Lieder der Schlieremer Chind, wie wohl praktisch jedes Kind in der Schweiz in den letzten dreissig Jahren. Zwar findet er die CD selbständig, kann sie einlegen, aber dann ist die Bedienung des CD-Players doch noch zu kompliziert, insbesondere das Finden eines bestimmten Liedes. Hier kommt nun der RFID-WLAN-Hase ins Spiel:

Man nehme ein Holzpuzzle mit Zootieren und den RFID-WLAN-Hasen:

Wozu nutze ich den Hasen derzeit konkret? Caspar liebt die Lieder der Schlieremer Chind, wie wohl praktisch jedes Kind in der Schweiz in den letzten dreissig Jahren. Zwar findet er die CD selbständig, kann sie einlegen, aber dann ist die Bedienung des CD-Players doch noch zu kompliziert, insbesondere das Finden eines bestimmten Liedes. Hier kommt nun der RFID-WLAN-Hase ins Spiel:

Man nehme ein Holzpuzzle mit Zootieren und den RFID-WLAN-Hasen:

Vor etwa zwei Monaten hatte ich im Posting zu SixthSense bereits auf alternative User-Interfaces (Biblionetz:w00579) hingewiesen und mich darin bestätigt gefühlt, dass noch für einige Zeit Innovationen im ICT-Bereich zu erwarten sind.

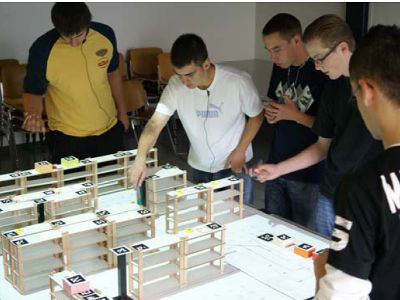

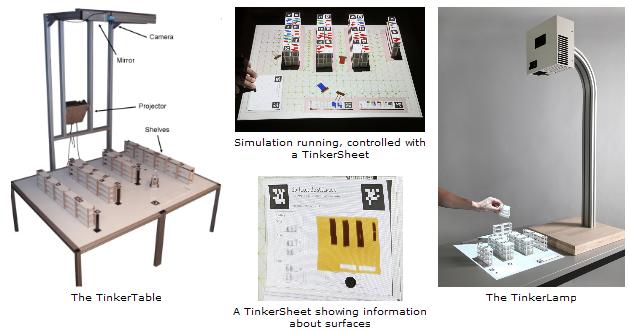

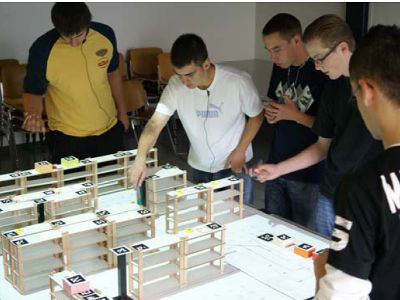

Manchmal muss man in die Ferne reisen, um das Nahe zu sehen. So ist es mir letzten Monat in Rhodos (siehe hier und hier) ergangen, wo ich an der CSCL 09 endlich mal das Projekt DUAL-T - Touching Abstraction des EPFL-Teams (ETH Lausanne) um Pierre Dillenbourg (Biblionetz:p01285) und Patrick Jermann (Biblionetz:p03130) live sehen konnte.

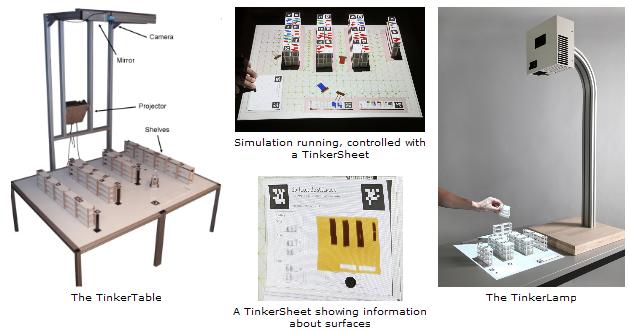

Ausgehend von der Problemstellung, Logistik-Lernenden die abstrakten Konzepte der Lagerplanung- und Bewirtschaftung besser erklären und erfahrbar machen zu können, entwickelten die Lausanner Wissenschafter eine tangible Simulationsumgebung, bei welcher der traditionelle Computer vollständig verschwindet:

Die Logistiklehrlinge bauen auf einem Tisch mit vorgefertigten Kartongestellen ein Hochregallager. Eine Kamera erfasst laufend die Standort der Modellgestelle und projiziert per Beamer dynamische Informationen sowie Lagersimulationen auf die Gestelle und die Tischfläche. So sehen die Lehrlinge z.B. sofort, wie die Lage der Gestelle die notwendigen Wege der Gabelstapler verlängert oder verkürzt. Cool! Diese Lernumgebung ist echt enaktiv (Biblionetz:w01996) und nicht "nur" virtuell enaktiv (Biblionetz:w01995), obwohl dahinter natürlich massiv Computertechnologie steckt!

So stelle ich mir das Paradigma des disappearing computers in der Bildung vor!

In einer ersten Fassung mussten übrigens die Parameter der Simulation noch am Computer eingestellt werden, bis die Entwickler auf die Idee kamen, auch die Parametereingabe zu vereinfachen: Nun ist es möglich, alle Parameter der Lernumgebung mit Hilfe von A6-Papierkarten zu steuern, die man ins Blickfeld der Kamera legt. Dank 2D-Barcode (Biblionetz:w02048) erkennt der Computer, um welches User-Interface es sich handelt und wie das Blatt (auch schräg!) auf dem Tisch liegt. Mit Hilfe von schwarzen Punkten (z.B. Magneten) können nun Optionen an-/abgewählt oder mittels Slider verändert werden.

Was mit Input möglich ist, geht natürlich auch mit dem Output: So lässt sich nun ein A6-Blatt mit dem Titel Lagerbestand Erdbeeren irgendwo auf dem Tisch hinlegen und - schwupp - zeigt sich auf dem Blatt die Fieberkurve des Ergbeerenbestands! So kann in Kleingruppen rund um den Tisch gearbeitet werden, ohne dass der Computer im Weg steht.

Ich will, dass der Computer aus den Schulzimmern verschwindet!

(oder zumindest aus dem Fokus der Aufmerksamkeit...)

,

Gestern hat Caspar zum ersten Mal einen Beitrag zu einer Weiterbildungsveranstaltung geliefert, indem er im passenden Moment "Lugg Papa, Tunnel!" rief.

Doch von Anfang an: Vor einigen Monaten habe ich meine alte Holzeisenbahn vom Dachboden geholt, mit der ich vor mehr als dreissig Jahren schon gespielt hatte. Caspar freute sich, auch wenn mit den Füssen meist die Brücke niederriss, bevor er mit dem Zug die Strecke zum ersten Mal ganz befahren hatte.

Doch es kam, wie es kommen musste und man allgemein ahnt. Meine Ansprüche bezüglich Holzeisenbahn sind in den letzten dreissig Jahren offensichtlich gestiegen und so habe ich unter dem Vorwand frühkindlicher Förderung im Internet nach einer Erweiterung des Schienenetzes Ausschau gehalten. Dank Internetauktionen besteht es unterdessen aus ca. 150 Schienenstücken, darunter mindestens vier Brücken und zehn Weichen:

Nun macht das Aufbauen neuer Schienennetze auch mir (oder nur noch mir?) Spass. Denn es ist gar nicht so einfach, eine Anlage aufzubauen, bei der die Züge nicht nach kurzer Fahr in einer kleinen Schlaufe des Gesamtnetzes gefangen bleiben, will man nicht Caspars Zugflugmanöver verwenden.

"Briobahnanlagen tendieren dazu, Eigenwerte zu besitzen" (Biblionetz:w00012) denke ich mir dann jeweils frühmorgens, wenn Caspar topfitt, ich aber noch immer müde bin. Eigentlich ein spannendes topologisches Problem, denkt sich der müde Informatiker, bis ihn Caspar mit einem "Spille Pappa, nöd schlafe" wieder aus seinen Gedanken weckt.

Nicht nur beim frühmorgendlichen Casperlispielen, sondern auch bei der seriösen Arbeit sind Briobahnen derzeit ein aktuelles Thema. Für iLearnIT.ch sind wir am Erstellen des Moduls zum Thema Nebenläufigkeit / Concurrency (Wikipedia:Concurrency). Ausser Informatikern kann sich wohl unter diesen Begriffen kaum jemand etwas vorstellen, doch sind parallele Prozesse wesentlicher Bestandteil heutiger Informatiksysteme und Informatiker müssen sich mit entsprechenden Problemen wie z.B. die Gefahr von deadlocks (Biblionetz:w02082) und lifelocks herumschlagen.

So, da hätten wir's wieder mal: Die Informatiker schlagen sich mit Problemen herum, von denen normale Menschen keine Ahnung haben. Dem ist aber nicht so, und das lässt sich mit Holzeisenbahnschienen auch Primarschulkindern ganz ohne Technik und Fremdworte erklären:

Eine Schienenkreuzung stellt ein Problem dar. Zwei Züge können gleichzeitig versuchen, die Kreuzung (Fremdwort: critical section ) zu befahren. Hier müssen Lösungen gesucht werden, damit es dabei zu keinem Unfall kommt. Eine Möglichkeit besteht darin, Signale aufzustellen.

Tja, aber Signale alleine nützen noch nichts, es braucht Regeln, nach denen die Signale den Zügen die Durchfahrt erlauben oder verbieten. Usw., usf.

So, damit hätte ich einen Einstieg ins Thema Parallele Prozesse auf Primarschulniveau ohne Computer verwendet zu haben. Ich kann sogar entsprechende Aufgaben stellen, so dass die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes, die Probleme be-greifen (Fremdwort: enaktiv, Biblionetz:w01892) können.

Hmm, und was hat das jetzt mit Caspars "Lugg Papa, Tunnel!" zu tun? Tja, ich habe meine Briobahngedanken Jacqueline und Vincent erzählt und die beiden haben das für ihre Weiterbildungs-Tagung zum Ergänzungsfach Informatik als enaktive Auflockerung übernehmen wollen. Mit Caspars Einwilligung (?) habe ich deshalb die 150 Streckenteile vor meiner Abreise nach Krems in einen Koffer gepackt und ausgeliehen.

Als ich am Samstag den Koffer wieder abholen wollte, meinte Vincent, sie seien leider noch nicht dazu gekommen, den Briobahn-Input zu machen, ob ich nicht spontan selbst was dazu erzählen könne. Kann ich und mach ich doch gerne, wenn ich mich nicht vorbereiten muss

So kam es, dass ich am vergangenen Samstag unerwarteterweise einen Kurzinput zu iLearnIT.ch und der Bedeutung von Holzeisenbahnen für die Vermittlung von fundamentalen Ideen der Informatik (Biblionetz:w01098) lieferte, während Caspar, den ich zum Abholen des Koffers mitgenommen hatte, seelenruhig seine Briobahn aufzubauen begann. Exakt als ich die Frage stellte, ob es denn Alternativen zum Aufstellen von Signalen an einer Kreuzung gebe, meinte er: "Lugg Papa, Tunnel!"

Ich hatte zwar an eine Brücke gedacht, doch auch mit einem Tunnel, welcher die andere Schiene unterquert, lässt sich eine critial section elegant vermeiden. Recht hat er.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 20 Nov 2025 - 20:22.