Visualisierung

Visualisierung Archive

- 1Dec 2025

- 1Jul 2024

- 1Jun 2020

- 1Jan 2013

- 1Apr 2011

- 1Dec 2010

- 1Mar 2010

- 2Sep 2009

- 3May 2009

- 2Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Dec 2008

- 1Nov 2008

- 1May 2008

- 1Apr 2008

- 4Oct 2007

- 5Aug 2007

- 2Jul 2007

- 1Jun 2007

- 2May 2007

- 3Apr 2007

- 2Feb 2007

- 2Jan 2007

- 1Dec 2006

- 1Nov 2006

- 1Oct 2006

- 5Sep 2006

- 5Aug 2006

- 1Jul 2006

- 2Jun 2006

- 2Apr 2006

- 1Aug 2005

- 1Jul 2005

- 1Jul 2004

Visualisierung

Gefunden bei Dr. Web:

Nette Spielerei und sicher etwas für Menschen, die nach dem Prinzip "Nur das Genie beherrscht das Chaos" leben Aber ernsthaft: Ist es wirklich erstrebenswert, dem Schreibtisch-Chaos ein virtuell-elektronisches hinzuzufügen?? Ist es eine Hilfe, sämtliche Dateien "lose" auf dem Desktop herum liegen zu haben, sei es gestapelt oder nicht? Rät nicht jedes "effizienter arbeiten"-Buch zu mehr Organisation und dabei Reduktion?! Aber trotzdem bleibt es auf jeden Fall eine spannende Idee, insbesondere von der Umsetzung her...

- MB

,

Aber ernsthaft: Ist es wirklich erstrebenswert, dem Schreibtisch-Chaos ein virtuell-elektronisches hinzuzufügen?? Ist es eine Hilfe, sämtliche Dateien "lose" auf dem Desktop herum liegen zu haben, sei es gestapelt oder nicht? Rät nicht jedes "effizienter arbeiten"-Buch zu mehr Organisation und dabei Reduktion?! Aber trotzdem bleibt es auf jeden Fall eine spannende Idee, insbesondere von der Umsetzung her...

- MB

,

BumpTop ist eine Studie. Ein Film der in Wort und Bild einem kompletten

neuen Desktop vorgestellt. Ein Projekt für die Zukunft. Versucht wird einen

Schreibtisch realistischer nachzubilden, indem man Dokumente lose verstreuen

oder zu Haufen und Stapeln zusammen schieben kann. Für Verblüffung sorgen

die vorgestellten Details. Wie gut sich damit arbeiten ist zwar nicht

abzusehen, alles ist nur Theorie, aber spannend ist es allemal.

http://honeybrown.ca/Pubs/BumpTop.html

Nette Spielerei und sicher etwas für Menschen, die nach dem Prinzip "Nur das Genie beherrscht das Chaos" leben

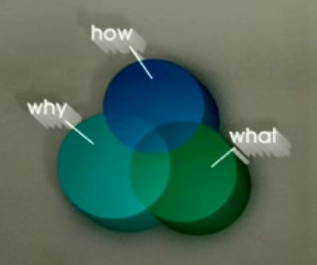

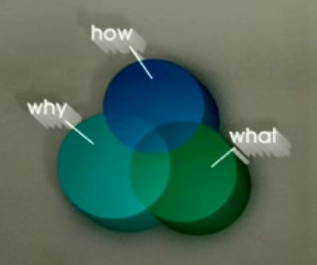

Miriam Fischer greift in ihrem Weblog meinen gestrigen Beitrag zum Technological Pedagogical Content Knowledge - Modell auf und weist auf ein ähnliches Modell hin, das sie vor einiger Zeit mit Andy Hediger an der EB-Wolfbach entwickelt hat:

Spannend ist der Unterschied zum TPCK-Modell: Der Content ist durch die Gestaltung ersetzt. Miriam begründet dies folgendermassen:

Auch Gabi Reinmanns Buch Blended Learning in der Lehrerbildung (Biblionetz:b02474) wird von einer Drei-Kreis-Grafik geschmückt, wobei ich allerdings auf die Schnelle im Buch keinen Hinweis gefunden habe, was die drei Kreise darstellen sollen.

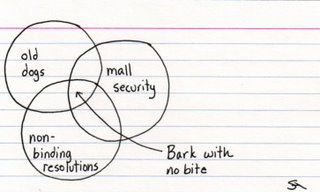

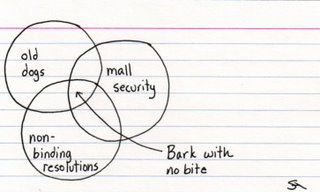

Mir ist beim Lesen von Miriams Bemerkung der Film Le Grand Content in den Sinn gekommen, den ich vor einiger Zeit im Blog von Marco Kalz gefunden habe:

Die vielen Diagramme im Film

Die vielen Diagramme im Film

sind übrigens inspiriert vom Weblog indexed von Jessica Hagy :

Wer noch nicht genug hat, kann sich auch noch ins triadische Denken von Michael Giesecke vertiefen. Er sieht zwar triadisches Denken als Überwindung des vorherrschenden binären Denkens, aber nur als eine Station auf dem Weg zu noch komplexeren Strukturen:

Woran das liegen mag? Vielleicht aus unserer Erfahrung als Erwachsenenbilderinnen, die wir speziell bereits in der Praxis verankerte und in dem Sinne erfahrene und demnach auch bereits wissende Personen weiterbilden in der medialen Aufbereitung von Inhalten.

Eine andere Bemerkung hat mich aber dazu bewegt, diesen Eintrag zu schreiben:

Dass wir auch auf dieses Gebilde gekommen sind, ist allerdings wohl kein Zufall. Die Parallele ist allzu offensichtlich. Offenbar geistert ein solches dreiteiliges Modell in den Köpfen herum.

Ja, solche Modelle geistern tatsächlich herum. Nehmen wir ein anderes Beispiel aus dem eLearning-Kuchen:

Statt binärer Schematisierung soll triadisches Denken und die Fähigkeit zum Oszillieren zwischen verschiedenen Programmen und Bedeutungen gefördert werden.

Vermutlich wird es uns in einigen Jahren unter Ausnutzung der digitalen Medien möglich sein, auch höherdimensionale Modelle in standardisierter Form zu konstruieren. Angesichts der momentan noch vorherrschenden Tendenz zweidimensionaler Darstellung, binären Denkens und der Suche nach einer Ursache für eine Wirkung erscheint das dreidimensionale Konzept als ein Komplexitätsgewinn.

,

Die Wahl des richtigen Namens für das eigene Kind kann bis zu neun Monate Zeit in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar mehr! Gestern wurde ich auf die Website Baby Name Map aufmerksam gemacht, welche die beliebtesten Vornamen einzelner Länder und amerikanischer Bundesstaaten auf einer Google-Karte darstellt:

Wunderbar Web 2.0 inkl. obligatorischem BETA Sternchen, aber damit hat es sich auch. Wirklich brauchbar? Nö.

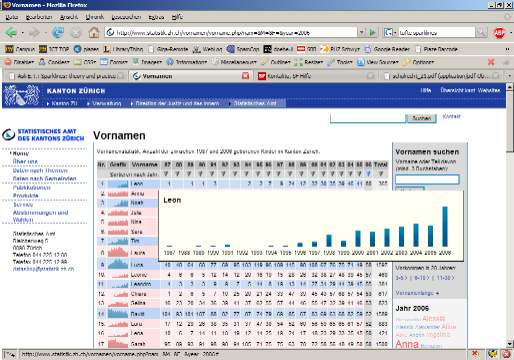

Wirklich vom Hocker gehauen hat mich dagegen vor einigen Wochen das Angebot des Statistischen Amtes des Kantons Zürich: Eine webbasierte Vornamensstatistik der Jahre 1987 bis 2006 inkl. Namecloud und Sparklines (Sparkline-Erklärung bei Wikipedia):

Die verfügbaren Daten lassen sich nach allen möglichen Kriterien filtern, sortieren und visualisieren, ein Genuss selbst wenn man nicht auf der Suche nach einem passenden Vornamen ist!

,

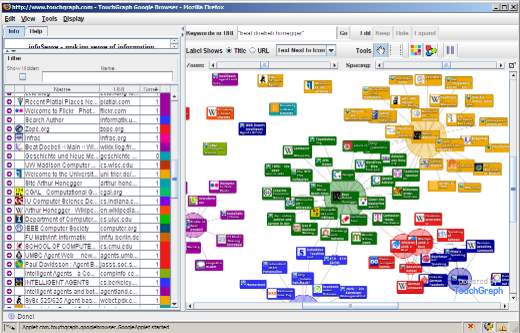

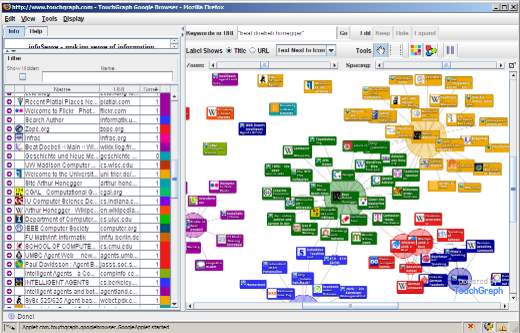

Die Entwickler von TouchGraph, dem Java-Applet, das unter anderem auch auf meinen TWiki-Servern werkelt(e), haben das Applet kommerzialisiert und mächtig weiter entwickelt. Derzeit nutzbar ist eine Version zur Visualisierung von Google-Abfragen:

Ausprobieren!

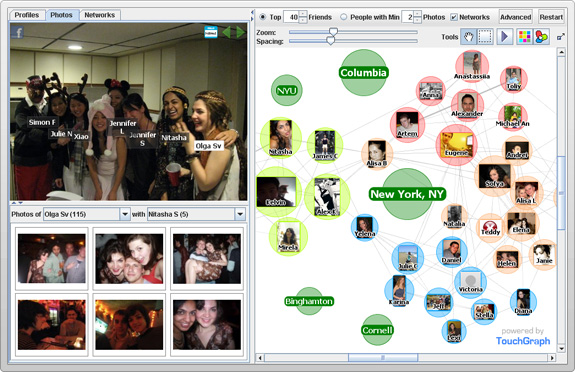

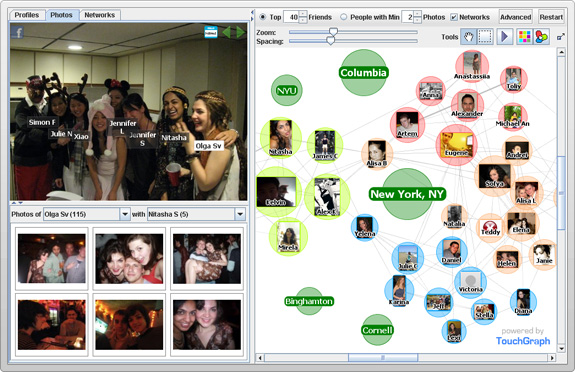

Faszinierender ist aber die zweite Anwendung, die Visualisierung von sozialen Beziehungen in Facebook:

Sowohl das Biblionetz als auch meine Wikis würden sich über sowas freuen...

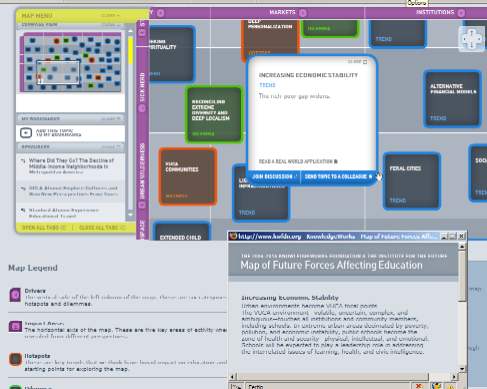

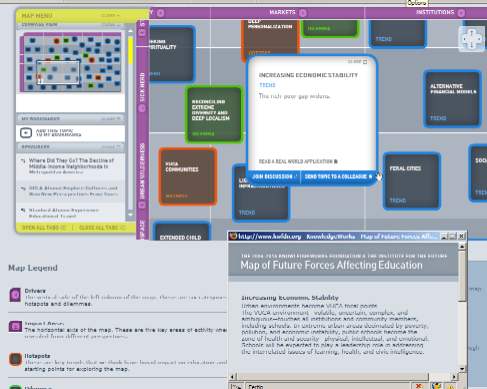

Nachdem auf dem entsprechenden Webserver wieder genügend freier Plattenplatz verfügbar ist und somit keine Fehlermeldungen mehr angezeigt werden, kann ich auf eine weitere Visualisierung hinweisen, diesmal zu den Kräften, die in nächsten zehn Jahren den Bildungsbereich beeinflussen werden: Map of Future Forces Affecting Education

Die interaktive Karte verortet ca. 60 Themen in einer zweidimensionalen Matrix. Die Themen sind als Hotspots, Trends und Dilemmas kategorisiert und jeweils Akteuren und Impaktbereichen zugeordnet. Zu jedem Thema sind vertiefende Informationen, weiterführende Links und eine Diskussionsgruppe verfügbar. Mit Hilfe der Flash-Version der Karte können auch einzelne Aspekte individuell per Mail versandt oder zu einer PDF-Datei zusammengestellt werden.

Leider erschwert das Flash auch etwas den Überblick: Obwohl ich einen 1900 Pixel breiten Bildschirm zur Verfügung habe, lässt sich die Karte nicht breiter als 1000 Pixel darstellen, so dass mühsames Scrollen notwendig wird.

Von der Karte existiert auch eine auf 8 Seiten verteilte PDF-Version, deren Ausdruck auf A4-Papier wegen amerikanischen Massen auch nicht ganz einfach ist.

So spannend das Ganze auf den ersten Blick aussieht, so glänzen die themenorientierten Foren bisher nicht mit allzuvielen Beiträgen.

siehe auch den Beitrag bei Mandy Schiefner

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 27 Feb 2026 - 21:37.