beigesteuert. Anhand von drei Stichproben (Geschichtsblogs, Corporate-Blogs und Edu-Blogs) untersucht Schulmeister die Nutzung der Kommentarfunktion und leitet daraus Aussagen zur Kommentarkultur in Weblogs ab. Das Kapitel hat seit der Online-Publikation einer Preprint-Version

beigesteuert. Anhand von drei Stichproben (Geschichtsblogs, Corporate-Blogs und Edu-Blogs) untersucht Schulmeister die Nutzung der Kommentarfunktion und leitet daraus Aussagen zur Kommentarkultur in Weblogs ab. Das Kapitel hat seit der Online-Publikation einer Preprint-Version  ein gewisses Rauschen in Twitter (#schulmeister, #meisterblogforschung und Weblogs (s.u.)) ausgelöst. Dies, die Tatsache, das mein Blog mit zur Untersuchung gehört hat sowie mein Interesse als Betreiber des Biblionetzes an solchen Fragen sind Gründe, das Kapitel einmal genauer anzuschauen und zu kommentieren.

ein gewisses Rauschen in Twitter (#schulmeister, #meisterblogforschung und Weblogs (s.u.)) ausgelöst. Dies, die Tatsache, das mein Blog mit zur Untersuchung gehört hat sowie mein Interesse als Betreiber des Biblionetzes an solchen Fragen sind Gründe, das Kapitel einmal genauer anzuschauen und zu kommentieren.

Hat Claus Leggewie (2006) Recht, wenn er meint, dass Weblogs eine eher monologische

Form des Ausdrucks seien, keine Threads entstehen würden und dass auf die Beiträge von

anderen nicht besonders geachtet wird? Der Aufsatz wird versuchen, auf diese Fragen Antworten

zu finden.

ist die Ausgangshypothese von Schulmeisters Aufsatz. Eine spannende Frage, die sich in die zahlreichen Versuche einreiht, neue Kommunikations- und Publikationsmedien wie Weblogs, Wikis, Instant Messaging, Microblogs, Waves und Buzzes irgendwie zu fassen und zu kategorisieren. Was ist das Charakteristische eines Weblogs? Im Biblionetz sind derzeit 22 Definitionen des Begriffs Weblog (Biblionetz:w01272) zu finden, die sich teilweise stark unterscheiden. Gewisse Definitionen nutzen technische Merkmale, andere Nutzungsarten zur Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften eines Weblogs. In sechs dieser 22 Definitionen wird die Möglichkeit zur Kommentierung erwähnt.

"Hui, ich werde beforscht!" war einer meiner ersten Gedanken, als ich das Kapitel zum ersten Mal überflog. (Nebenbemerkung: Meinem Weblog wurde bereits mehrfach das Prädikat "Weblog" abgesprochen, entweder weil es doch ein Wiki sei, weil es keine Trackbacks zulasse oder weil Technorati sich weigere, es als Weblog zu sehen).

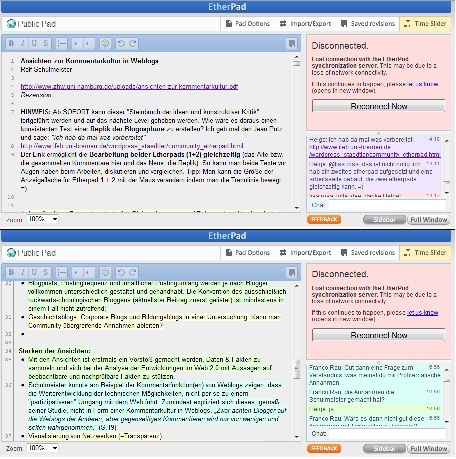

Schulmeister sieht in der Kommentarfunktion das Charakteristische, welches ein Weblog von anderen Websites unterscheidet und fokussiert seine Untersuchung deshalb auf Kommentare. Schulmeister vergleicht die Kommentare eines Weblogs auch mit den Leserbriefen von Zeitungen. Diese Definition ist genau so subjektiv wie die übrigen Definitionen eines Weblogs. Zur Beantwortung der Frage, ob Weblogs ein diskursives Medium sind oder nicht, greift dieser Ansatz meiner Ansicht nach aber zu kurz. Kommentare sind in der heutigen vernetzten Informationsgesellschaft nur eine von vielen Möglichkeiten, auf ein Blogposting zu reagieren und so eine Diskussion zu starten. Im Gegenteil erlebe ich den häufigen Wechsel des Kommunikationskanals gerade als Charakteristikum vieler Diskussionen, an denen ich beteiligt bin. Es ist ein nahtloses verwobenes Netz vieler Kommunikationskanäle zwischen Weblogs, Twitter, Wikis, Etherpads, Face-to-Face-Diskussionen und E-Mail, das mich umgibt. Die soeben vergangene Tagung Web 2.0 in der politischen Bildung war dafür ein typisches Beispiel: Vor der Veranstaltung E-Mail, Weblog, Website, Telefon, während der Tagung Twitter, Vorträge, Workshops, Weblog, Wiki, Etherpad, Social Bookmarking, Podcasts, Face-to-Face-Gespräche etc, nach der Tagung Blogpostings, Twitter usw. Ein praktisch unentwirrbares Netzwerk von Kommunikations- und Publikationskanälen. Hier eine Untersuchung zu machen, welche Nachrichten welche anderen beeinflusst haben - nicht ganz einfach.

Methodisch ist diese Zunahme möglicher Kommunikationskanäle und der fliegende Wechsel zwischen ihnen ein neues - und meines Wissens bisher schlecht gehandeltes Problem von Kommunikationsanalysen. Ich habe mich beim iPhone-Projekt auch schon gefreut, dass ich mittels Einzelverbindungsnachweise werde Kommunikationsbeziehungen innerhalb der Klasse und mit dem Klassenlehrer dokumentieren können, nur um dann ernüchtert feststellen zu müssen, dass neben den erfassten Kanälen Telefon und SMS zahlreiche unerfasste Kanäle wie verschiedene E-Mail-Konti, WhatsApp, schülervz, Facebook, netlog etc. existieren, was eine Gesamtanalyse selbst aller elektronischen Kommunikationsakte praktisch unmöglich macht.

These 1: Die Betrachtung eines einzigen technischen Kommunikationskanals kann heute die zwischen Menschen stattfindende Kommunikation nicht mehr adäquat abbilden.

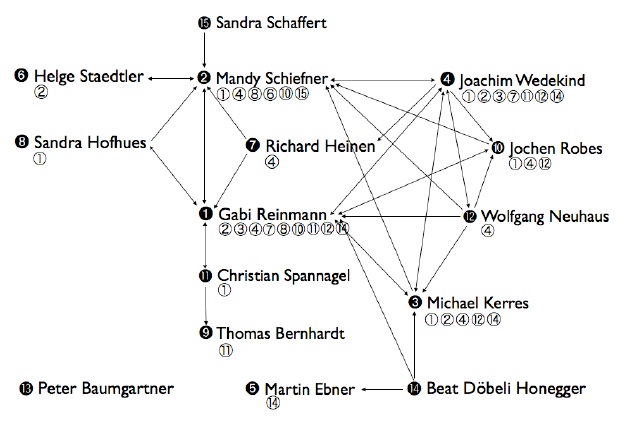

Der Beitrag von Schulmeister beruht auf drei Teiluntersuchungen, die jeweils einige thematisch homogene Weblogs untersuchen: 20 Geschichtsblogs, 5 Corporate Blogs und 15 Weblogs "zur Bildungspolitik und eLearning". Während bei den ersten beiden Themengruppen nicht aufs Erste ersichtlich ist, wie es zu dieser Auswahl gekommen ist, beschreibt Schulmeister den Auswahlprozess bei den EduBlogs: Ausgehend vom Weblog von Gabi Reinmann wird die Blogroll genannte Linkliste zu anderen Blogs als Indikator für weitere thematisch verwandte Weblogs genommen. Dazu kommen noch drei Weblogs, die zwar über keine Blogroll verfügen, aber in den anderen Weblogs mehrfach erwähnt werden.

- Blogrollanalyse (mit den derzeit diskutierten Nachteilen)

- Inhaltsanalyse (welche Weblogs verwenden definierte Stichworte genügend oft)

- Linkzitationsanalyse (welche Weblogs zitieren welche anderen Weblogs genügend oft)

- Umfrage (wer nennt welche Weblogs als thematisch relevant)

- Bestehende thematische Listen mit Selbsteintragsmöglichkeit (z.B. http://www.wissenschafts-cafe.net)

Sowohl bei der Fokussierung auf Weblogs und Kommentare als auch bei der Auswahlmethode Blogrollanalyse ist mir das Buch Everything is Miscellaneous (Biblionetz:b03258) von David Weinberger (Biblionetz:p01471) (deutsch: Das Ende der Schublade) in den Sinn gekommen. In der digitalen Welt lösen sich zunehmend trennscharfe Grenzen und disjunkte Kategorien auf. Es gibt nicht mehr wohldefinierte Publikationskategorien, es gibt nicht mehr klare Motivationen und Absichten hinter einer Publikation (Warum schreibt jemand ein Weblog?) etc. Es wird eine Zeit brauchen, bis wir dieser neuen Unordnung zurechtkommen und uns nicht mehr an bestehende Kategorien klammern. Dieses Klammern bemerke ich beim Biblionetz aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Einerseits beobachte ich, wie andere Leute bisweilen Mühe bekunden, das Biblionetz einzuordnen und damit beurteilen zu können. Andererseits merke ich, dass das Biblionetz primär die Buchkulturwelt in der Internetwelt abbildet: Ich fokussiere auf Bücher und Texte, also traditionelle Publikationen mit (einigermassen) klar umrissenen Grenzen und Publikationsdaten. Das Biblionetz hätte aber Mühe, ein Wiki oder ein Etherpad zu verschlagworten (Wer sind Autoren, wann wurde es publiziert?)

Als Informatiker und Betreiber des Biblionetzes hat mich Schulmeisters Versuch einer Blog-Bibliometrie natürlich fasziniert. Ich liebe insbesondere solche Visualisierungen von Vernetzungen

Sowohl bei der Fokussierung auf Weblogs und Kommentare als auch bei der Auswahlmethode Blogrollanalyse ist mir das Buch Everything is Miscellaneous (Biblionetz:b03258) von David Weinberger (Biblionetz:p01471) (deutsch: Das Ende der Schublade) in den Sinn gekommen. In der digitalen Welt lösen sich zunehmend trennscharfe Grenzen und disjunkte Kategorien auf. Es gibt nicht mehr wohldefinierte Publikationskategorien, es gibt nicht mehr klare Motivationen und Absichten hinter einer Publikation (Warum schreibt jemand ein Weblog?) etc. Es wird eine Zeit brauchen, bis wir dieser neuen Unordnung zurechtkommen und uns nicht mehr an bestehende Kategorien klammern. Dieses Klammern bemerke ich beim Biblionetz aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: Einerseits beobachte ich, wie andere Leute bisweilen Mühe bekunden, das Biblionetz einzuordnen und damit beurteilen zu können. Andererseits merke ich, dass das Biblionetz primär die Buchkulturwelt in der Internetwelt abbildet: Ich fokussiere auf Bücher und Texte, also traditionelle Publikationen mit (einigermassen) klar umrissenen Grenzen und Publikationsdaten. Das Biblionetz hätte aber Mühe, ein Wiki oder ein Etherpad zu verschlagworten (Wer sind Autoren, wann wurde es publiziert?)

Als Informatiker und Betreiber des Biblionetzes hat mich Schulmeisters Versuch einer Blog-Bibliometrie natürlich fasziniert. Ich liebe insbesondere solche Visualisierungen von Vernetzungen

- Frank Vohle

- mon7

- Karsten Ehms

- Lutz Berger

- Alexander Florian

- Herr Larbig

- Jean-Pol Martin (geschrieben und wieder gelöscht)

- Was mir besonders gut hier gefällt, ist die Beschreibung der vernetzten Kommunikationskanäle ziemlich am Anfang.

- Schulmeister hat auf die Etherpad-Diskussion reagiert, und zwar in einer PDF-Datei