Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Google Authorship

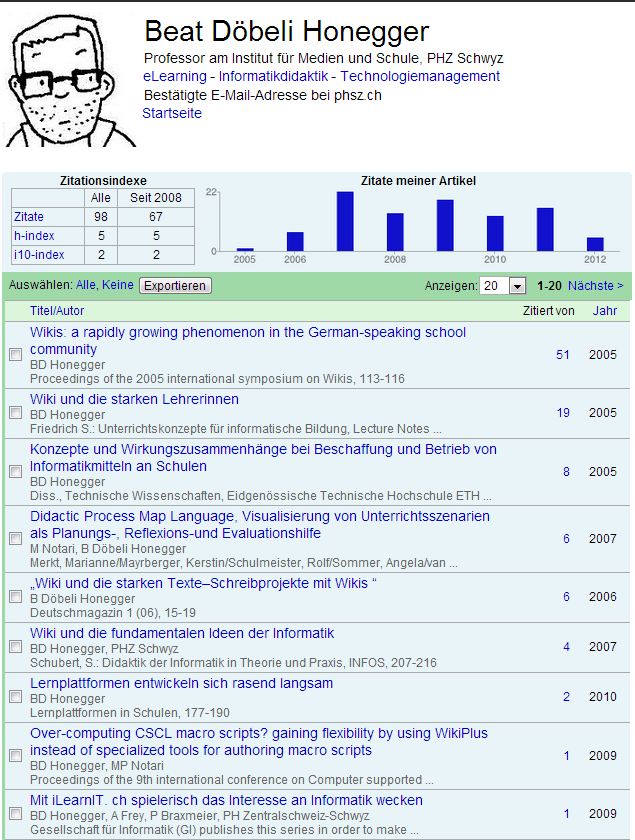

12 February 2013 - Version 1 Bereits seit längerem versuchen Suchmaschinenanbieter (Biblionetz:w00718) Bing (Microsoft), Google, Yahoo! und sitemaps.org und social media provider beim Durchsuchen von Webseiten semantische Informationen (Biblionetz:w01364) zu extrahieren und diese Informationen bei der Resultatesuche und -anzeige entsprechend zu präsentieren (siehe das Posting Web 3.0 dank schema.org? vom Juni 2011). Google wertet mit seinen jüngesten Aktivitäten den oder die AutorIn von Inhalten im Web massiv auf. Einerseits durch den Aufbau von google+ und den Einbau entsprechender Fundstellen in die Google-Ergebnisse, andererseits aber auch durch den Versuch, menschliche Inhaltsanbieter zur maschinenlesbaren Kennzeichnung ihrer Beiträge im Netz zu animieren. Unter der Bezeichnug Google Authorship können Menschen ihre Beiträge mit ihrem Google+-Konto gegenseitig so verlinken, dass Google die +AutorInnenschaft erkennt und akzeptiert. Dafür werden Suchresultate unter Umständen mit Profilfoto angezeigt und die AutorInnen (Biblionetz:w02194) können bei Google Statistiken zur Nutzung eigener Inhalte abrufen.

Computer und Internet an der Primarschule

03 September 2008 - Version 3 Update 2013: Das in diesem Posting aus dem Jahr 2008 beschriebene Buch Computer und Internet in der Primarschule ist unterdessen als PDF frei verfügbar

Update 2013: Das in diesem Posting aus dem Jahr 2008 beschriebene Buch Computer und Internet in der Primarschule ist unterdessen als PDF frei verfügbar  . Und noch immer aktuell!

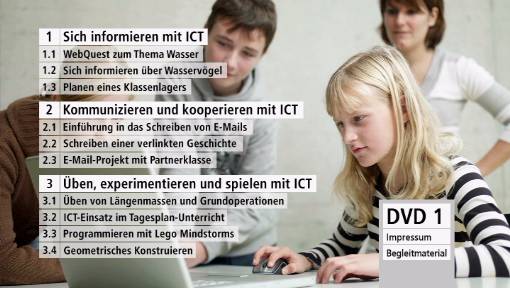

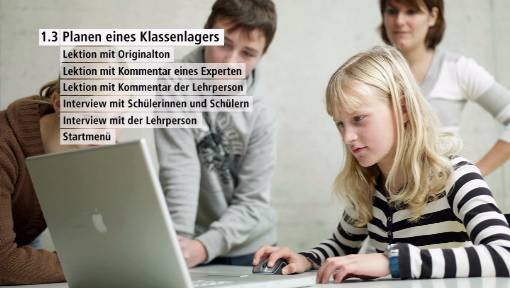

Am Montagabend war ich an der Vernissage des Buchs Computer und Internet in der Primarschule (Biblionetz:b03271). Das Buch ist ein Ergebnis des DORE-Projekts "ICT im Primarschulunterricht" (ICTiP), welches am Institut für Medien und Schule (IMS) der PHZ Schwyz von 2005 bis 2007 durchgeführt worden ist.

In vier zentralen Kapiteln zeigt das Buch Potenziale, aber auch Grenzen des ICT-Einsatzes in der Primarschule:

. Und noch immer aktuell!

Am Montagabend war ich an der Vernissage des Buchs Computer und Internet in der Primarschule (Biblionetz:b03271). Das Buch ist ein Ergebnis des DORE-Projekts "ICT im Primarschulunterricht" (ICTiP), welches am Institut für Medien und Schule (IMS) der PHZ Schwyz von 2005 bis 2007 durchgeführt worden ist.

In vier zentralen Kapiteln zeigt das Buch Potenziale, aber auch Grenzen des ICT-Einsatzes in der Primarschule: - Sich informieren mit ICT

- Kommunizieren und kooperieren mit ICT

- Üben, experimentieren und spielen mit ICT

- Gestalten und präsentieren mit ICT

Schrackmann, I., Knüsel, D., Moser, Th., Mitzlaff, H. & Petko, D. (2008).

Computer und Internet in der Primarschule. Theorie und Praxis von ICT im Unterricht mit 20 Videobeispielen auf zwei DVDs. Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG. ISBN 978-3-0345-0232-0

Disclaimer: Ja, ich arbeite im gleichen Institut wie das fünfköpfige Autorenteam. Bei diesem Blogposting handelt es sich aber nicht um eine Gefälligkeitsrezension oder gar um einen bestellten Bericht. Ich finde das Buch wirklich gut.(Es wurde vor meinem Wechsel ans IMS geschrieben, so dass ich nur ganz am Rande in Form eines Expertenkommentars am Projekt beteiligt bin).

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.Computer und Internet in der Primarschule. Theorie und Praxis von ICT im Unterricht mit 20 Videobeispielen auf zwei DVDs. Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG. ISBN 978-3-0345-0232-0

Argumente gegen 1:1-Ausstattungen und ICT in der Schule

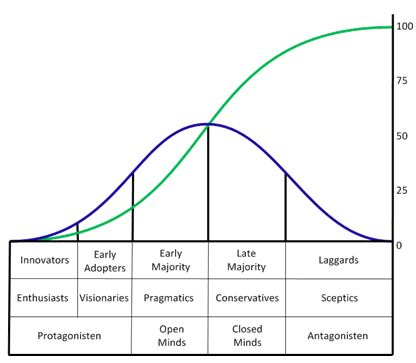

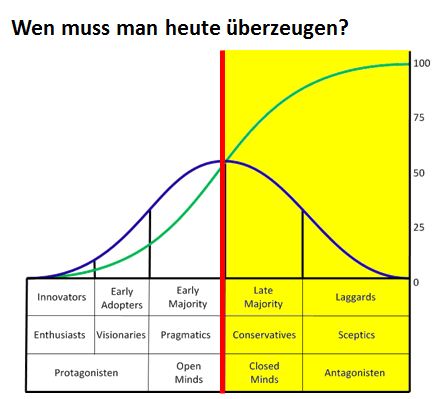

09 February 2013 - Version 3 Angefangen habe ich vor anderthalb Jahren. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Bereich "digitale Medien und Bildung" hatte ich einerseits gebetsmühlenartig versucht die Potenziale von digitalen Medien in der Schule zu präsentieren und habe andererseits während mehr als zehn Jahren immer wieder die gleichen Vorbehalte ICT in der Schule gehört und durchdiskutiert. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es mehrere systematische Auflistungen der Potenziale gab, ich aber keine seriöse Sammlung von Argumenten gegen ICT und 1:1-Ausstattungen im Speziellen finden konnte. Einerseits war ich des ewigen Argumentierens (vor allem in digital geführten) Diskussionen müde und hätte mir eine Sammlung gewünscht, auf die im Bedarfsfall verwiesen werden kann: "Aha, das 'Aus mir wurd auch etwas'-Argument. Ok, das wird hier abgehandelt: http://blahfasel.org/AusMirWurdeAuchWasArgument" Andererseits dachte ich an das *Crossing the Chasm*-Konzept aus dem gleichnamigen Buch (Biblionetz:b02352) von Gordon Moore.

- A. Es schadet!

- B. Es lohnt sich nicht.

- C. Es geht nicht.

- D. Schon, aber nicht so.

- "Es geht etwas verloren"-Argumente

- "Es ist zu früh"-Argumente

- "Falsche Anreize"-Argumente

- "Macht dumm"-Argumente

- Gesundheits-Argumente

- Jugendschutz-Argumente

- Umwelt-Argumente

- "Bisher ging es auch ohne"-Argumente

- "Didaktischer Mehrwert"-Argumente

- Finanzielle Argumente

- Schüler-Argumente

- Lehrpersonen-Argumente

- Schulsystem-Argumente

- Technische Argumente

- Ad hominem Argumente

- Unsortierte Argumente

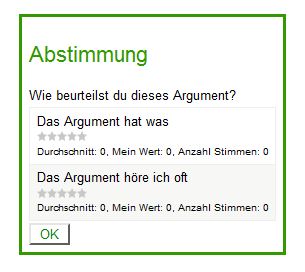

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.Call for Contributions für die GMW 2013

05 February 2013 - Version 1 So, nun ist der Call für die GMW2013 draussen:

Neue Medien in Bildung und Forschung

eLearning zwischen Vision und Zukunft zum Stand der Dinge Ziele der GMW 2013 sind einerseits eine Bestandserhebung der heutigen Integration digitaler Medien in den Hochschulalltag, in die Lehre, in die Forschung wie auch in Verwaltungsprozesse und andererseits zukünftige Trends aufzuspüren sowie deren Potentiale und erste Umsetzungen zu betrachten.- Welche Produkte, Technologien und Konzepte haben sich in den vergangenen 3 bis 5 Jahren etabliert?

- Was hat sich inzwischen etabliert und wo wurden lernförderlichen Änderungen angestoßen und nachhaltig umgesetzt?

- Wo geht die Reise hin? Welche Trends werden Bedeutung erlangen? Welche Rolle spielen z.B. folgende Phänomene in unserem gegenwärtigen und zukünftigen Hochschulalltag: Serious Games, mobiles Lernen, gestenbasiertes Lernen, Learning Analytics (und weitere technologisch gestützte Neuerungen)? Welche dieser Trends könnten sich in Zukunft (aus welchen Gründen) durchsetzen?

- Welche Entwicklungen zeichnen sich hinsichtlich der Rolle von Medien im Prozess der Forschung ab?

- Basis der Betrachtungen ist der didaktisch motivierte und begründete Einsatz neuer Medien und dessen kritische Reflexion.

| 15.04.2013 | Einreichung der Full und Short Papers (Praxisreports und Poster) |

| 30.04.2013 | Einreichung von Workshops |

| 15.05.2013 | Entscheidung über Annahme von Beiträgen |

| 15.06.2013 | Einreichung Endfassungen der Beiträge |

| 01.08.2013 | Anmeldeschluss für FrühbucherInnen |

| 16.09.2013 | Preconference |

| 17.-19.09.2013 | Hauptkonferenz |

- "Das Barcamp der diesjährigen GMW-Jahrestagung wird in die Mitte der Tagung platziert (Mittwochnachmittag, 18.09.2013), da zu diesem Zeitpunkt die meisten Teilnehmenden schon Vorträge gehört und Impulse aus den ersten beiden Konferenztagen aufgenommen haben."

- "Der Tagungsband wird den Teilnehmenden vor der Tagung digital zur Verfügung stehen."

Schweizweites Classroom-Response-System?

14 July 2011 - Version 4 bei einem Mittagessen mit Peter Suter (PHZH, Biblionetz:p01637) haben wir aufgrund der grossen Verbreitung von netzwerkfähigen Endgeräten unter den Studierenden (Notebook, Netbooks, Tablets, Smartphones) und dem Trend zu einfachen eLearning-Tools (wie z.B. Etherpad) überlegt, ob in der Schweiz die Zeit für ein schweizweites Classroom Response System reif wäre, angeboten z.B. durch Switch.Worum geht es?

Was sind Classroom Response Systems?- Wikipedia englisch: http://en.wikipedia.org/wiki/Classroom_response_system

- Wikipedia deutsch: Der Begriff existiert am 14.07.11 nicht in der deutschsprachigen Wikipedia. Sagt das etwas über die Bedeutung aus?

- Biblionetz:w02112

Szenario

Die Dozentin will in einer Veranstaltung eine Frage stellen (offen, multiple choice etc.).- Sie hat dafür auf einer einfachen Weboberfläche (à la doodle.com) die Frage sowie die Antwortmöglichkeiten eingegeben.

- Sie präsentiert auf dem Beamer den Code den Umfrage-Code (dr2fdg) (max. sechsstellige Buchstabenkombination)

- Die Studierenden senden entweder die Antwort zusammen mit dem Code an eine SMS-Nummer oder gehen auf http://poll.switch.ch/dr2fdg und beantworten die Frage dort.

- Die Dozentin kann die Antworten (oder Teile davon) entweder im Webinterface oder direkt in Powerpoint oder Keynote zeigen.

Beispiele solcher Systeme

Diskussion

Natürlich kann man sich fragen, ob es Classroom Response Systems überhaupt braucht, oder ob man nicht einfach die Studierenden mündlich im Hörsaal befragen kann. Obwohl ich selbst bisher den Bedarf für ein CRS nie verspürt habe, sehe ich durchaus Potenziale/Mehrwerte für CRS:- Antworten sind anonym

- Automatisierte Auszählung

- Automatisierte sinnvolle Aufbereitung der Ergebnisse

- Effizienteres Einsammeln von Antworten auf offene Fragen

- Verstärkte Aktivierung der Lernenden

- …

< Previous Page 62 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li