Disclaimer: Dieses Posting hat nicht den Anspruch, dass man beim Lesen etwas lernt. Es soll dazu anregen, diese Fragen im Team zu diskutieren und Lösungen zu finden!

Ende Juni hatten wir an der Pädagogischen Hochschule Schwyz eine obligatorische interne Weiterbildung für alle Mitarbeitenden (ja, wir sind so klein, dass sowas möglich ist...) zum Thema

Digitale Zusammenarbeit. Als Einstiegsreferenten konnten wir

Jöran Muuß-Merholz (

Biblionetz:p09916) gewinnen, der uns von den Erfahrungen mit digitaler Zusammenarbeit in seiner Agentur

Jöran & Konsorten und den daraus abgeleiteten Konzepten berichtet hat.

Was Jöran diesbezüglich zu sagen hat, steht im Wesentlichen in den beiden Büchern

Digitale Zusammenarbeit (

Biblionetz:b08860 und

Biblionetz:b08924).

Die beiden Bücher gibt es für je 2 Euro als PDF. Das Wichtigste an den Büchern scheint mir aber nicht zu sein, dass man sie selbst gelesen hat, sondern dass man sie als Diskussionsanlass auf den Tisch legen kann. Und das erfordert gedruckte Exemplare. (bereits ein erster spannender Hinweis zum Verhältnis von Digitalem und Analogem in der Zusammenarbeit...)

Der Grundgedanke der beiden Bücher lässt sich zusammenfassen mit dem von Jöran erfundenen Begriff der

Pre-Empathie (

Biblionetz:w03655), den er folgendermassen definiert:

Pre-empathische Zusammenarbeit bedeutet: Ich mache mir bei meinem Arbeitsschritt vorausschauende Gedanken darüber, was eine ANDERE Person, nämlich ein mit mir zusammenarbeitender Mensch, SPÄTER für den nächsten Arbeitsschritt brauchen wird, und richte mein Handeln danach aus.

(Quelle: Band 1, Seite 36)

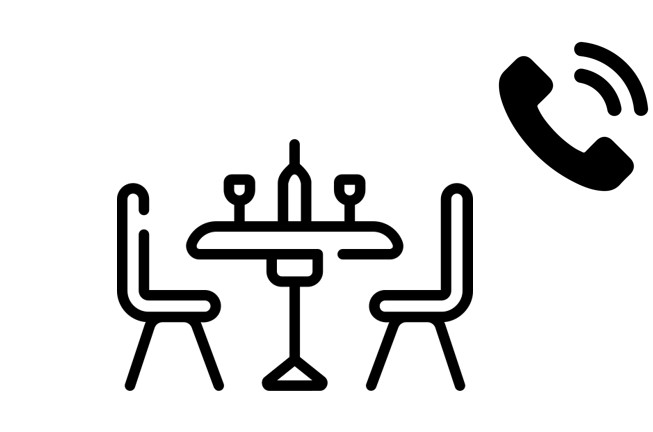

Im Anschluss an Jörans Referat wurde in kleineren Gruppen zu verschiedenen Themen des digitalen Zusammenarbeitens. Ich habe meinen Workshop dem Umgang mit der Notificationflut gewidmet und die Teilnehmenden als erstes gefragt, wie sie zu Hause reagieren, wenn während des gemeinsamen Nachtessens das Telefon klingelt.

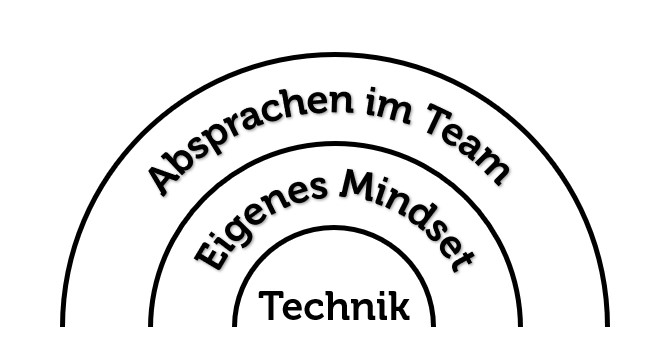

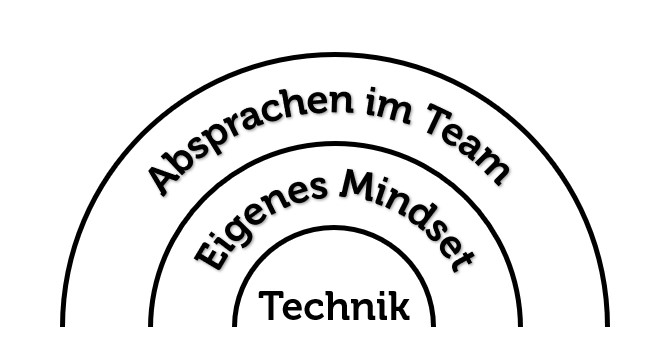

Die Reaktionen haben einerseits gezeigt, wie unterschiedlich Menschen im privaten Bereich auf Unterbrechungen reagieren und andererseits, dass wir Lösungen nicht primär auf der technischen Ebene suchen müssen. Selbstverständlich lässt sich bei allen piepsenden und vibrierenden Geräten alles Mögliche einstellen (und es lohnt sich auch, sich mit diesen Mechanismen vertraut zu machen).

Das Wesentliche ist aber (einmal mehr) nicht die Technik, sondern das eigene Mindset: Was will ich? Was darf ich, insbesondere im beruflichen Kontext?

Wann muss ich welche Störungen zulassen?

Bei dieser Diskussion hat sich einmal mehr gezeigt, wie unterschiedlich die Aufgabenbereiche und Arbeitsweisen der Mitarbeitenden an der PHSZ sind. Mitarbeitende in der Administration haben ganz andere Anforderungen an ihre Tätigkeit (und ihre Erreichbarkeit) als Dozierende oder Forschende. Für eine gute Zusammenarbeit ist ein erster wichtiger Schritt, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein (Pre-Empathie...) und zu schauen, wie man gegenseitig je einen Schritt aufeinander zugehen könnte.

Zum Thema

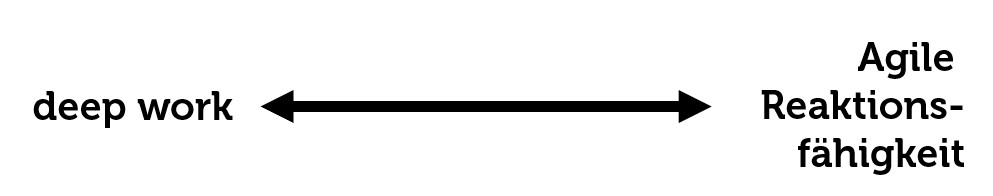

deep work (

Biblionetz:w03491) gibt es zahlreiche Artikel und Bücher (z.B. Bibblionetz:b07709, Biblinetz:b07602,

Biblionetz:b08311,

Biblionetz:t25404)

All diese Ratgeber funktionieren aber eigentlich primär, wenn man entweder alleine arbeitet oder egoistisch agiert. Am krassesten ist dies im Buch *Getting things done (GTD) (

Biblionetz:b08923) von David Allen wie auch Jöran schreibt:

In Getting Things Done (GTD) ist die individuelle Arbeit der Normalfall, der gelegentlich von Zusammenarbeit unterbrochen wird. Große Teile der GTD-Methoden zielen darauf ab, möglichst viele Freiräume für die ungestörte individuelle Arbeit zu schaffen.

und

Für mich, der in einem hochgradig kollaborativen Team arbeitet, wirkt Getting Things Done heute wie ein Versuch, die Auswirkungen von Digitalisierung und Kollaboration zu bändigen und nicht mit, sondern trotz der neuen Entwicklungen produktiv zu arbeiten.

Für mich stellt sich das insbesondere in meiner Rolle als Vorgesetzter als Dilemma dar:

Ich will rasch verfügbar und unterbrechbar sein, damit andere weiterarbeiten können. Das wiederum zerstückelt meinen Arbeitstag. Darum - und das war meine Hauptthese im Workshop - benötigt es Absprachen im Team und die Frage der Notifications hat mindestens drei Ebenen.

P.S.:

P.S.: In der Diskussion hat sich gleich ein weiteres Workshop-Thema ergeben: Wann wählen wir welches Kommunikationsmedium? Provokante Frage als Gesprächseröffnung: Erhaltet ihr gerne Telefonanrufe? Zur Vorbereitung siehe

Anrufen = Angreifen! (

Biblionetz:a00117) und Vilém Flussers Text

Die Geste des Telefonierens (

Biblionetz:t00269)