Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Jan 2026

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT

An der Fachstelle imedias.ch der PH FHNW wurde Ende April 2011 ein spannendes iPad-Projekt (biblionetz:w02189) unter dem Titel myPad gestartet:

Sechs Lehrpersonen aus Unter-und Mittelstufe der Primarschule Aargau und Solothurn entwickeln mit Einbezug von iPads und der Webplattform my-Pad.ch unter der Leitung von Claudia Fischer (imedias, Projektleitung) Unterrichtsideen für die Projektanlage «myPad mobiles, kooperatives Lernen im Unterricht».

Voraussetzungen sind erweiterte Lehr- und Lernformen, Kooperatives Lernen, Einbezug der my-pad.ch Seite (Klassenblog/Medientagebuch) und Dropbox als mobiles Schulheft.

Die Unterrichtsideen sind modulartig aufgebaute Ateliers, die allen am Piloten beteiligten Lehrpersonen zur Verfügung stehen. Ab Ende April 2011 werden die iPads im Unterricht in den Klassen eingesetzt. Die Klassen werden während mindestens einem Monat mit den iPads und den Unterrichtseinheiten arbeiten. In dieser Zeit nutzen die Schülerinnen und Schüler die iPads als Werkzeuge fürs mobile und kooperative Lernen im Unterricht. Die Unterrichtsideen/Ateliers werden durch den Praxiseinsatz optimiert und dementsprechend angepasst.

Mit online Befragungen und einzelnen Interviews (Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen), Einbezug von Klassenblog/Medientagebüchern wird das Pilotprojekt bis Ende Jahr 2011 evaluiert. Anhand der Tendenzen, die aufgezeigt werden, wird entschieden die Pilotstudie in ein grösseres Projekt zum mobilen-kooperativen Lernen zu überführen oder je nachdem abzubrechen.

Ich freue mich darauf, im Blog von my-pad.ch spannende Erfahrungsberichte zu lesen und App-Empfehlungen zu bekommen.

,

2008/2009 haben Khaled Bachour, Frédéric Kaplan und Pierre Dillenbourg einen Tisch präsentiert (Biblionetz:t12711, Biblionetz:t12710), der das Sprechvolumen der an ihm Sitzenden visualisiert hat:

Dieser Tisch soll Gruppenarbeiten unterstützen, indem die Gruppenmitglieder ein Feedback erhalten, wie viel sie sprechen.

Ich fand das damals recht cool, weil es Computertechnologie in einer innovativen Art zur Förderung von Lernprozessen einzusetzen versucht. Die User müssen nicht ein System bedienen, das System ist einfach da und bietet Unterstützung an. Zudem war dieser Tisch für mich ein frühes Beispiel der These des Verschwindens des Computers im Schulumfeld.

Nur: Wer hat schon Platz und Geld, um einen solchen Tisch ins Schulzimmer zu stellen?

Abhilfe verspricht jetzt vielleicht eine iPhone-App namens Talk-o-Meter. Die Software analysiert mit Hilfe des eingebauten Mikrofons die Stimmen zweier Gesprächspartner und versucht danach, den Sprechanteil der beiden zu visualisieren.

Vorsicht: Ich habe die Applikation noch nicht getestet, dies ist keine Kaufempfehlung (3.99 Euro).

Genau, wollte schon schreiben: "Theres an app for that."  Der iPad ersetzt inzwischen auch schon das eine oder andere Ozilloskop, den Taschenrechner … und ev. ist man ja bald soweit, dass man ihn auch als Visualizer einsetzen könnte?

-- Main.VincentTscherter - 20 Jun 2011

,

Der iPad ersetzt inzwischen auch schon das eine oder andere Ozilloskop, den Taschenrechner … und ev. ist man ja bald soweit, dass man ihn auch als Visualizer einsetzen könnte?

-- Main.VincentTscherter - 20 Jun 2011

,

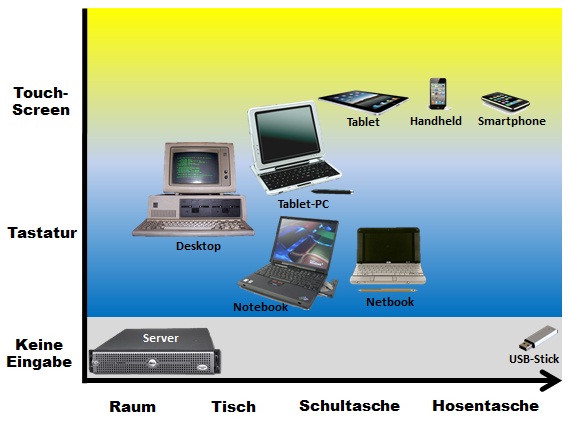

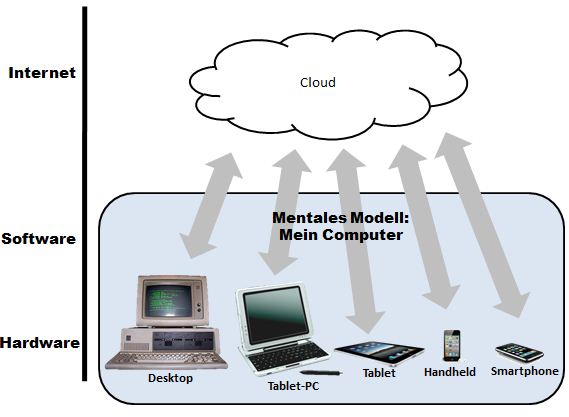

Diskutiert man über die schulische Computerausstattung für die nächsten 5 bis 10 Jahre, so genügt es nicht, von Computern zu sprechen. Noch vor zehn Jahren konnte man in Diskussionen oder Untersuchungen die Zahl der Computer pro Klasse oder pro Schulkind zählen und Aussagen zu sinnvollen Verhältnissen aufstellen ("1 Computer pro 5 Kinder"). Unterschieden wurde maximal zwischen Desktops und Laptops, wobei letztere eh meist für zu teuer befunden wurden.

Wie sieht die Situation heute aus? Die Palette von Geräteklassen ist viel breiter geworden: Da gibt es Handhelds und Smartphones neben Netbooks und Subnotebooks, iDevices und Macbooks neben Tablets und Slates - wer soll da noch den Überblick behalten?

Nachfolgend ein Versuch - losgelöst von Marketinghypes, futuristischen Eingabemedien und möglichen technischen Entwicklungen - Computerklassen zu identifizieren, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren für die Schule relevant sein könnten. (Ich habe im Oktober 2010 schon mal eine ähnliche Klassifizierung versucht, damals aber aus einer anderen Perspektive), 1:1-Ausstattungen (Biblionetz:w02173) sind aber natürlich auch hier ein wichtiger Aspekt..

Hier der Versuch, diese Geräteklassen zu ordnen nach Mobilitätsgrad und primärem Eingabemedium (sind das die relevanten Dimensionen?):

Kommentare?

Hallo Beat

Dein Klassifizierungsversuch schulrelevanter Computertypen gefällt mir sehr gut; die wesentlichen Dimensionen erfasst. Vielleicht sollte man bei Netbooks erwähnen, dass m.W. Diese Geräte ein Starter-Betriebssystem haben. Zudem denke ich, dass in Zukunft die Art des Software-Typs (klassisch oder Apps) entscheidend sein wird, weil davon viel abhängt, wie einfach Lernende Programme installieren oder eben nicht. Ich stelle in meinen Seminaren mit Lehramtstudierenden immer wieder fest, dass viele sich vor Software-Installationen ängstigen. Ich denke deshalb, dass im Schulumfeld sich inbesondere deshalb Apps durchsetzen werden (z.B. Google Chrome Notebook). Entscheidend scheint mir auch der zu erwartende Support an Schulen zu sein. Und spätestens seit der Präsentation von Apple's iCloud fehlt mir noch die Kategorie Datenspeicherung (Backup).

Gruss Martin

PS: Tolle Abbildung; CC by???

-- Main.MartinHofmann - 08 Jun 2011

Lieber Martin, Netbooks per se haben kein Starter-Betriebssystem (was ist das?), sondern derzeit werden die meisten Netbooks mit einem "Starter-Edition" genannten Betriebssystem der Firma Microsoft ausgeliefert. Das hängt aber nicht zwingend mit der Geräteklasse "Netbook" zusammen, oder?

-- Main.BeatDoebeli - 08 Jun 2011

Werden wir in ein paar Jahren die Gerätetypen nicht eher über die Größe des Bildschirms als über die Eingabemöglichkeit unterscheiden?

Speicher und Rechenpower liegen auf Clustern, ich habe nur noch einen Client in der Hand.

Man könnte die Geräte dann auch nach Leistung/Speicher und Mobilität ordnen... Habe es mal schnell zusammengeschustert:

| Bezeichung | Beschreibung | Archetyp | Links |

|---|---|---|---|

| Desktop | Stationärer Computer mit Tastatur und meist separatem Bildschirm. | IBM PC | Wikipedia |

| Notebook | Mobiler Computer mit Tastatur und fast desktopähnlicher Leistung und gleichem Betriebssystem wie Desktops | Biblionetz:w00829 Wikipedia |

|

| Netbook | Kleinerer, leichterer mobiler Computer mit Tastatur und geringerer Leistung, aber mit gleichem Betriebssystem wie Desktop, meist kein optisches Laufwerk | Wikipedia | |

| Tablet-PC | Notebook mit Bildschirm, der mit Stift und/oder Finger bedient werden kann (gleiche Betriebssysteme wie Desktops) | Compaq TC 1000 | Biblionetz:w01414 Wikipedia |

| Tablets | Schiefertafelähnliche Computer mit berührungsempfindlichem Bildschirm, spezielle für Touchscreens und primär Multimedia-Konsum ausgerichtete Betriebssysteme. | Apple iPad | Wikipedia |

| Handhelds | Kleine portable Mobilgeräte, heute meist mit Fingerbedienung, ohne Tastatur. Spezielle, auf Handhelds ausgerichtete Betriebssysteme. | Palm Pilot / iPod Touch | Biblionetz:w01547 Wikipedia |

| Smartphones | Handhelds mit Mobilfunktelefoniefunktion. Spezielle, auf Handhelds oder Smartphones ausgerichtete Betriebssysteme. | Apple iPhone | Wikipedia |

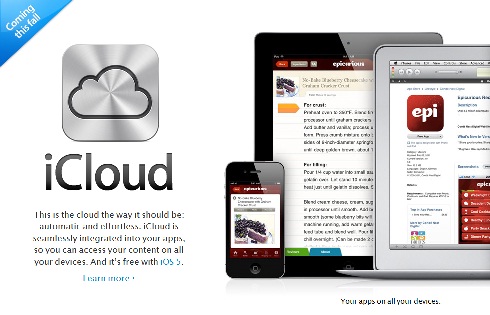

Apple hat diese Woche an der WWDC die neue Version ihres mobile Betriebssystems iOS 5 und den Cloud-Computing-Dienst (Biblionetz:w02102) iCloud vorgestellt. Der Dienst iCloud synchronisiert automatisch alle Daten und Programme zwischen allen Geräten eines Users, so dass Daten und Programme auf allen Geräten zur Verfügung stehen (auch wenn ein Gerät danach offline ist).

Derzeit spielt die Firma Apple (Biblionetz:w00244) öfters die Rolle, in technisch interessierten Fachkreisen bereits seit längerem latente Konzepte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und verständlich (!) zu machen. Wenn eine Firma wie Apple neue Produkte lanciert, dann hat sie sich vermutlich einige Gedanken zur zukünftigen Computernutzung gemacht. Eine gute Gelegenheit also, sich zu überlegen, welche Vorstellungen und Visionen hinter dem Produkt iCloud stecken und welche Konsequenzen wir daraus für schulische ICT-Infrastrukturen ableiten könnten. Wohlgemerkt, es geht mir nicht um den Einsatz der iCloud in der Schule!

Meiner Ansicht nach stecken folgende Überlegungen/Beliefs  hinter der Lancierung von iCloud:

hinter der Lancierung von iCloud:

Dieser Gedankenstrang ist noch nicht zuende gedacht und auch die Visualisierung gefällt mir noch nicht. Aber ich musste mal einen Entwurf verschriftlichen...

Das bringt uns weiter! Danke, Beat. -- Main.LisaRosa - 08 Jun 2011 Vergiss die Hardware -- Main.VincentTscherter - 08 Jun 2011

- Nutzende werden je nach Situation mehrere Geräte nutzen/besitzen.

Wäre dem nicht so, müsste iCloud auch keine automatische Daten-Synchronisation zwischen den verschiedenen Geräten anbieten. Apple geht also nicht von einem 1:1-Modell und von eierlegenden Wollmilchsaudevices aus.

Interessant ist dabei, von wie vielen Geräten Apple in näherer Zukunft ausgeht: "Access to some services is limited to 10 devices." Apple sieht es also für die nähere Zukunft als nicht abartig an, dass ein User (eine Familie?) 10 Geräte wird synchronisieren wollen. Eine erste Antwort auf die Frage Wie viele Computer braucht ein Schulkind? (Biblionetz:f00147) - Trotz Cloud werden Geräte weiterhin offline sein.

Wäre dem nicht so, dann müssten Inhalte nicht offline gespeichert, sondern könnten synchron gestreamt werden. iCloud-Devices sind auch da noch nutzbar, wo Thin Client-Technologie (Biblionetz:w00911), Desktop-Virtualisierung und reine Webapplikationen wie Google Docs die Flagge streichen müssen. Die offene Frage ist, ob das schulrelevant ist. - Einfachheit für Menschen ist wichtig und entsteht, wenn man ihnen überall eine ähnliche Arbeitsumgebung bietet. Menschen werden zwar bis zu 10 Geräte besitzen. Sie möchten aber nicht 10 verschiedene Konzepte der Programm- und Datennutzung im Kopf haben müssen. Wenn überall die gleichen Daten (und -strukturen) und mindestens ähnliche Programme verfügbar sind, dann kann der Mensch sich ein mentales Modell eines abstrakten Computers bilden: "Meine digitale Arbeitsumgebung". Hat da jemand PLE gesagt? (Biblionetz:w01997)

- Bezahlen muss man pro User, nicht pro Gerät

Wenn Menschen immer mehr Geräte besitzen, dann ist ein Geschäftsmodell das auf Bezahlung pro Hardware abzielt, nicht sehr praktisch. Apples Überlegung könnte eine Konzequenz aus der Aufmerksamkeitsökonomie sein: Egal wie viele Geräte jemand besitzt: Er oder sie hat nicht mehr Zeit (oder Sinnesorgane), um Content zu konsumieren oder Programme zu nutzen. -

Kleingeräte lassen sich ohne Zweitcomputer verwenden.

Kleingeräte lassen sich ohne Zweitcomputer verwenden.

Bisher war für die Installation, Synchronisation, Backup der meisten Kleingeräte (Handhelds, Tablets, Smartphones) ein zweiter, "vollwertiger" Computer notwendig. Apple ist nicht die erste Firma, die hier einen Entwicklungsschritt vollzieht: Kleingeräte lassen sich zukünftig via Funkübertragung direkt aus dem Internet managen. -

Datenübertragung per Kabel ist vorbei, alles geht per Funk.

Datenübertragung per Kabel ist vorbei, alles geht per Funk.

Sowohl Datensynchronisation als auch Installationen passieren per Funk, entweder per WLAN oder gar durch Mobilfunkdatenübertragung. - Geräte können wechseln. Programme und vor allem Daten bleiben.

Das ist keine neue Erkenntnis:- Biblionetz:a00158 Hardware ist kurzlebig.

- Biblionetz:a00159 Software ist langlebig.

- Biblionetz:a00160 Daten leben ewig.

Das bringt uns weiter! Danke, Beat. -- Main.LisaRosa - 08 Jun 2011 Vergiss die Hardware -- Main.VincentTscherter - 08 Jun 2011

Ist ja interessant, wie unterschiedlich man zum gleichen Kantonsrat titeln kann:

Der eine Artikel stammt aus dem Zürcher Tages Anzeiger, der andere aus der Zürcher Landzeitung.

|  |

- Biblionetz:w01971 Mobiltelefone in der Schule

- Biblionetz:w02202 Handyverbote in der Schule ,

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 11 Feb 2026 - 22:24.