Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Jan 2026

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT

%STARTBLOG% Gestern hatte ich meinen letzten Vortrag für dieses Jahr und zwar am Theresianum Ingebohl. Inhaltlich nichts umwerfend Neues, sondern in etwa mein diesjähriger Standardvortrag "Leitmedienwechsel auf der Sekundarstufe II" angepasst an die spezifischen Eigenheiten des Theresianums (u.a. Internatsschule für junge Frauen) und die Vorgespräche mit dem Rektor.

Trotzdem war der Vortrag für mich speziell, hat er mich doch an die Anfänge meiner beruflichen Beschäftigung mit dem Thema Bildung in einer digitalen Welt zurückversetzt. Ich war vor fast genau 15 Jahren als junger ETH-Assistent bereits einmal am Theresianum Ingebohl. Die Schweizerische Akademie der technischen Wissenschaften (SATW) hat damals zusammen mit der ETH Zürich unter der Leitung von Werner Hartmann (Biblionetz:p00342) unter dem Namen Cyber Road Show während eines Jahres 23 Gymnasien besucht und das Internet vorgestellt.

Woche für Woche fuhr ein mit 25 Computern und Informationsmaterial gefüllter Lastwagen zu einem der 23 ausgewählten Gymnasien. Die beiden Zirkusdirektoren Jakob Lindenmeyer und Marc Pilloud (Biblionetz:p00336) haben zusammen mit Lehrlingen der Firma ASCOM am Wochenende die Computer aufgestellt, vernetzt und an das meistens extra für diese Woche installierte Internet angeschlossen. Während der Woche wurden die Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler und sehr oft auch interessierte Eltern ins Internet eingeführt.

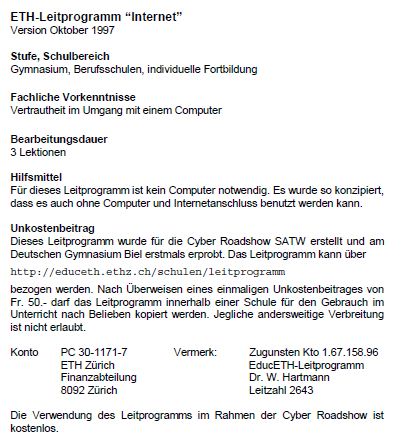

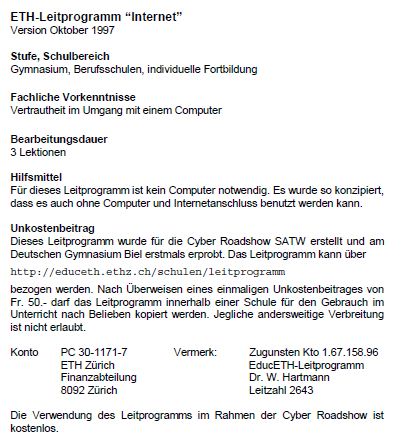

Damit sich die Schülerinnen und Schüler auf diesen Erstkontakt mit dem Internet vorbereiten konnten, habe ich im Rahmen meiner Didaktik-Ausbildung an der ETH Zürich als Semesterarbeit das Leitprogramm Wellenreiten auf der Datenautobahn (Biblionetz:b00321) entwickelt. Da die Lehrerinnen und Lehrer ja meist nicht mehr wussten als die Schülerinnen und Schüler musste das Unterrichtsmaterial selbsterklärend sein, darum ein Leitprogramm.

Das Leitprogramm wurde 2002 überarbeitet, aber in diesem Zusammenhang ist es spannend, die Ursprungsversion von 1997  anzuschauen, die noch vom "Zappen im Internet" sprach, Newsgroups vorstellte und zur Suche selbstverständlich die Suchmaschine Altavista vorstellte (da es Google schlicht noch nicht gab (und niemand sich vorstellen konnte, dass Altavista je abgelöst werden könnte)).

Das Leitprogramm war (leider) nicht ganz eine Open Education Ressource (OER) (Biblionetz:w02058), offiziell musste man pro Schule 50 Franken für die Nutzung bezahlen, aber bereits 1997 boten wir das Dokument nicht nur als PDF, sondern auch als veränderbares Word-Dokument an.

anzuschauen, die noch vom "Zappen im Internet" sprach, Newsgroups vorstellte und zur Suche selbstverständlich die Suchmaschine Altavista vorstellte (da es Google schlicht noch nicht gab (und niemand sich vorstellen konnte, dass Altavista je abgelöst werden könnte)).

Das Leitprogramm war (leider) nicht ganz eine Open Education Ressource (OER) (Biblionetz:w02058), offiziell musste man pro Schule 50 Franken für die Nutzung bezahlen, aber bereits 1997 boten wir das Dokument nicht nur als PDF, sondern auch als veränderbares Word-Dokument an.

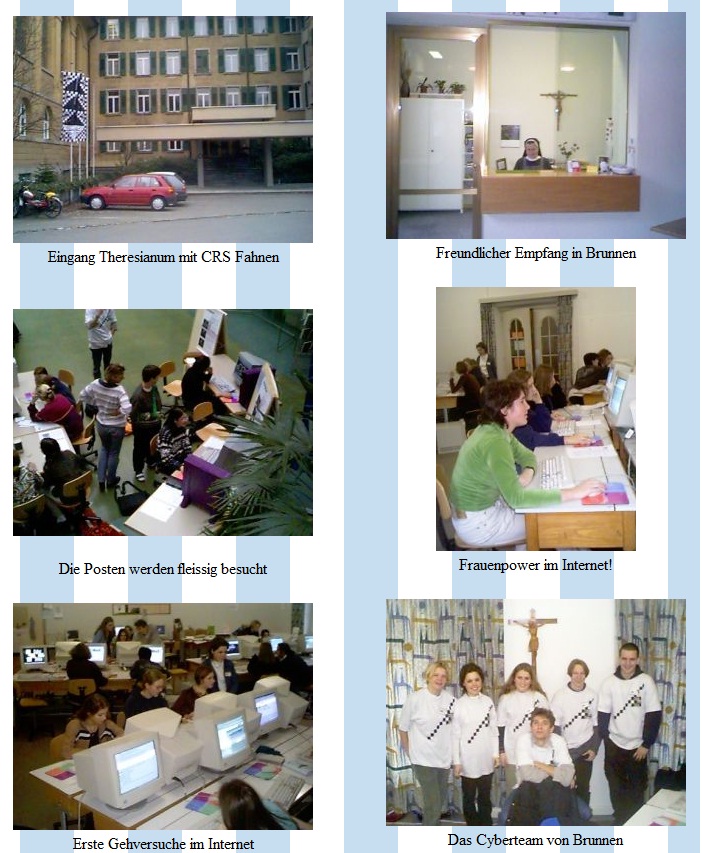

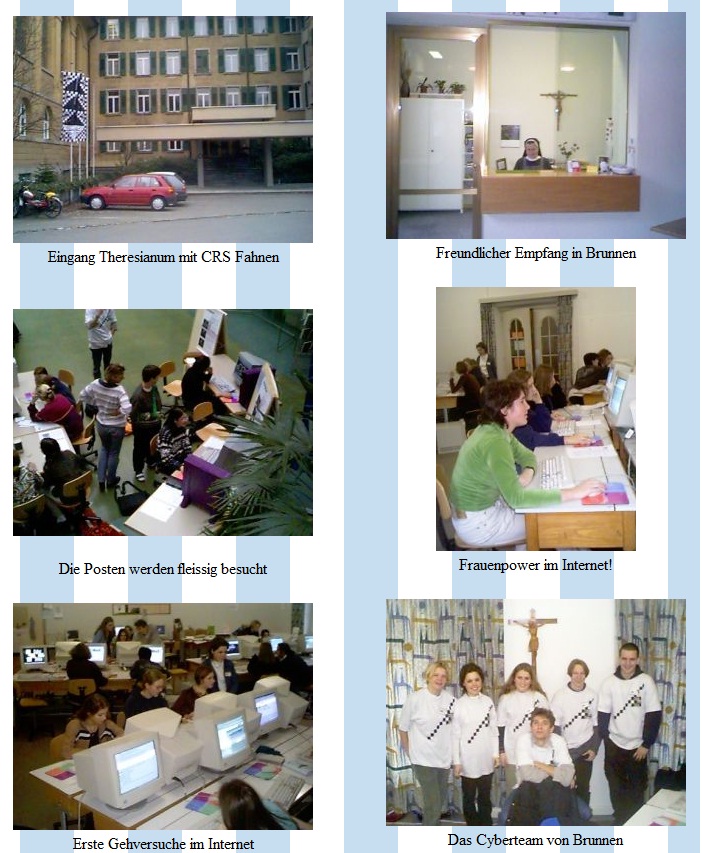

Damit ich einmal sehen konnte, ob und welche Internet-Kompetenzen "mein" Lehrmittel vermittelte, habe ich die Cyber Road Show Ende 1997 während einiger Tage begleitet. Ich werde nie vergessen, wie wir Ende November mit dem Lastwagen von Zuoz aus dem Engadin über den verschneiten Flüelapass gefahren sind und nach einigen Stunden vor dem Eingang des Theresianums Ingebohl ankamen. Eine Ordensschwester kam aus der Türe, erblickte den Lastwagen und uns und rief: "Jesses, das Internet ist da!"

"Jesses, das Internet ist da." So konkret und geballt kam das Internet später nie mehr in Schulen. Aber "Jesses, das Internet ist da." galt auch im übertragenen Sinn. Auch wenn der Lastwagen Ende der Woche das Internet wieder mitnahm - aus den Köpfen der LehrerInnen und Schülerinnen - und mittelfristig auch aus der Schule - war es nicht mehr wegzudenken. "Jesses, das Internet ist da.": Es kam, um zu bleiben.

Von der Cyber Road Show gibt es einen Abschlussbericht und selbst die Website zum Projekt ist noch online verfügbar.

Eindrücke vom Besuch der Cyber Road Show am Theresianum Ingebohl

Beim Anschauen der Bilder habe ich intuitiv auf die kleinen Bilder geklickt um sie zu vergrössern - bis ich merken musste: Vor 15 Jahren waren Digitalbilder so klein, da gibt es nichts zu vergrössern. Wer sich aber für die Bilder aus der damaligen Zeit interessiert: Hier sind sie!

An meinem gestrigen Vortrag habe ich die Bilder des Theresianum-Besuchs vor 15 Jahren auch gezeigt, unter anderem auch das folgende Bild:

Eine Folie aus dem gestrigen Vortrag

Und tatsächlich: Herr Huber sass im Publikum, arbeitet noch immer als Chemielehrer am Theresianum und kann sich ebenfalls noch lebhaft an den Besuch der Cyber Road Show erinnern  15 Jahre ist das her. Einerseits: Was ist seither alles passiert? Was ist alles eingetroffen, was wir schon damals prognostiziert haben, uns aber niemand glauben wollte? Aber auch: Was ist alles eingetroffen, das ich selbst 1997 nicht geglaubt hätte? Vor allem aber: Was ist alles gleich geblieben?

15 Jahre ist das her. Einerseits: Was ist seither alles passiert? Was ist alles eingetroffen, was wir schon damals prognostiziert haben, uns aber niemand glauben wollte? Aber auch: Was ist alles eingetroffen, das ich selbst 1997 nicht geglaubt hätte? Vor allem aber: Was ist alles gleich geblieben?

Als ich nämlich in der Vorbereitung des gestrigen Referats auf dem Dachboden die Archivschachtel Cyber Road Show geöffnet habe, fiel mir auch ein vergilbter Zeitungsartikel aus dem Jahr 1997 in die Hände (Biblionetz:t14529):

Vielleicht müsste man Internet durch Smartphones in Schülerhand ersetzen, aber ansonsten könnte man praktisch den gesamten Artikel auch heute publizieren. Lehrpersonen, die noch nicht so genau wissen, wie sie die technischen Möglichkeiten nutzen sollen, die Diskrepanz zwischen schulischer und privater ICT-Ausstattung, Schulbehörden, die ob der notwendigen Investitionen stöhnen: Seit 15 Jahren das gleiche Lied.

(Für die Schweizer Community: Da kommt doch Nostalgie auf beim folgenden Zitat aus dem Artikel  )

)

anzuschauen, die noch vom "Zappen im Internet" sprach, Newsgroups vorstellte und zur Suche selbstverständlich die Suchmaschine Altavista vorstellte (da es Google schlicht noch nicht gab (und niemand sich vorstellen konnte, dass Altavista je abgelöst werden könnte)).

Das Leitprogramm war (leider) nicht ganz eine Open Education Ressource (OER) (Biblionetz:w02058), offiziell musste man pro Schule 50 Franken für die Nutzung bezahlen, aber bereits 1997 boten wir das Dokument nicht nur als PDF, sondern auch als veränderbares Word-Dokument an.

anzuschauen, die noch vom "Zappen im Internet" sprach, Newsgroups vorstellte und zur Suche selbstverständlich die Suchmaschine Altavista vorstellte (da es Google schlicht noch nicht gab (und niemand sich vorstellen konnte, dass Altavista je abgelöst werden könnte)).

Das Leitprogramm war (leider) nicht ganz eine Open Education Ressource (OER) (Biblionetz:w02058), offiziell musste man pro Schule 50 Franken für die Nutzung bezahlen, aber bereits 1997 boten wir das Dokument nicht nur als PDF, sondern auch als veränderbares Word-Dokument an.

Eindrücke vom Besuch der Cyber Road Show am Theresianum Ingebohl

Eine Folie aus dem gestrigen Vortrag

Vielen Lehrkräften fehlt die Erfahrung, um beurteilen zu können, ob und wie sich die elektronische Spielwiese im Unterricht sinnvoll einsetzen lässt (siehe Kasten). Auch der Wülflinger Lehrer Rene Grisoni hat da seine Zweifel, obwohl ihm klar ist, dass das Internet "in der Wirtschaft einfach überall gefragt sein wird". Aber es lauern auch Gefahren: Drogenhandel über das Netz oder Cyber-Porno. Gefragt sind deshalb schülergerechte Angebote im neuen Datenträger, und da gibt es erste Ansätze. So baut der Kanton Zürich zusammen mit dem Frauenfelder Reallehrer und Computerfreak Hanspeter Füllemann das Schulnetz Schweiz auf (http://www.schulnetz.ch). Auf nationaler Ebene arbeitet die Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB) an der Vernetzung von geeignetem Material. "Damit das Ganze richtig in Fahrt kommt, sollte jetzt auch noch ein Lehrmittelverlag einsteigen", sagt Hansueli Schiller.

15 Jahre.

Selbstverständlich ist auch im Bildungswesen diesbezüglich unglaublich viel passiert. Niemand wehrt sich mehr gegen Mailadressen für Lehrpersonen, Internet gehört zum Alltag aller, Smartphones zum Alltag vieler Lehrpersonen, etc. Aber die Grundfragen und Grundthemen sind seit 15 Jahren eigentlich die gleichen. Beruhigend und beunruhigend gleichzeitig.

Schöne Weihnachten!

%STARTBLOG% Als Antwort auf mein Posting Die Masterarbeit mit dem Smartphone schreiben wurde ich von @sarahfrederickx gefragt, warum mir denn ein Tablet zum Arbeiten nicht reichen würde. Meine kurze Antwort, ich bräuchte mehr als serielles Multitasking hat nicht gereicht, darum versuchte ich es in den nächsten 140 Zeichen mit

Für mich ist damit der Zeitpunkt erreicht, wo 140 Zeichen zum Antworten nicht mehr reichen und das passt ja bestens zur Frage, warum mir manchmal kleine Bildschirme zum Arbeiten nicht reichen und ich schneller bin, wenn ich mehrere Fenster sehe und multitasken kann.

Warum habe ich das Gefühl, mit mehreren Fenstern schneller zu sein als wenn ich auf einem Tablet (oder sonstigen Computer) Taskswitchen müsste:

@sarahfrederickx Wenn ich einen Artikel schreibe: Ein oder mehrere Fenster mit Quellen, eines mit dem zu schreibenden Artikel.

Was wiederum Sarah Fredrickx zu folgendem bewegte:

- Beim Taskswitchen benötigt man bis heute mindestens eine Hand (Tastatur, Maus oder touch screen). Erfolgt der taskswitch nicht per Tastatur, muss somit die Hand von der Tastatur entfernt werden. Es dauert damit länger, bis die Hand wieder zurück auf der Tastatur an der richtigen Position ist. Klar, dauert nicht lange. Stört mich aber.

- Habe ich mehrere Fenster im Blick, so kann ich durchaus ein Fenster lesen, während ich ein einem anderen tippe, sei dies eine Zusammenfassung oder eine Antwort auf den Text im ersten Fenster. Das geht bisher z.B. mit einem iPad nicht.

- Mein Gedächtnis ist räumlich sozialisiert. Ich weiss oft von einem Buch, dass die gesuchte Passage unten links steht (das wird mir vermutlich bei e-Books noch Kopfschmerzen bereiten...). Wenn ich bei einer Arbeit mehrere Quellen vor mir habe, dann weiss mein Kurzzeitgedächtnis relativ gut, welche Quelle auf welchem Bildschirm zu finden ist. Müsste ich task-switchen, so müsste ich mir im Kopf die Reihenfolge der verschiedenen tasks merken oder aber beim switchen immer erst schauen, ob ich nun das gesuchte Fenster erreicht habe. Cognitive load... Vielleicht Übungssache, weiss ich noch nicht.

In diesen Tagen geistert eine Agenturmeldung durch viele Medien, dass in einem Vorort von Stockholm drei Schulklassen mit iPads ausgestattet würden, weil die Kinder damit besser Lesen und Schreiben lernen könnten. Siehe:

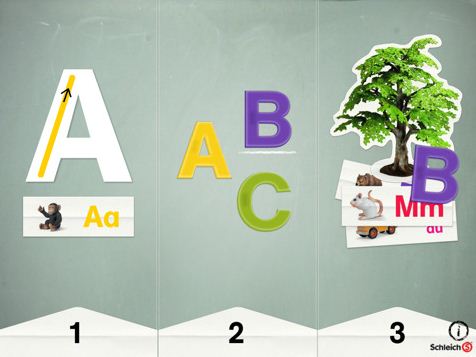

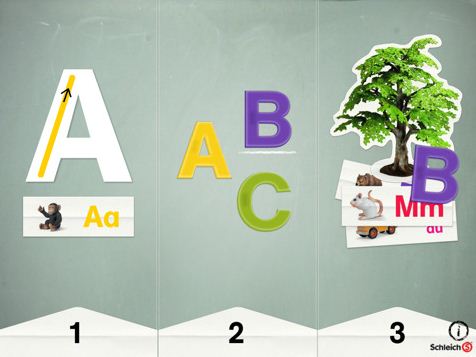

iPad-App Erstes Schreiben, erstes Lesen

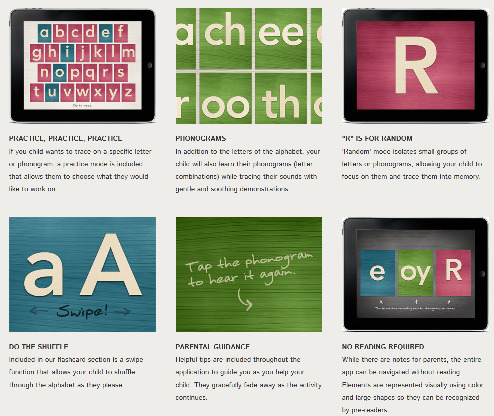

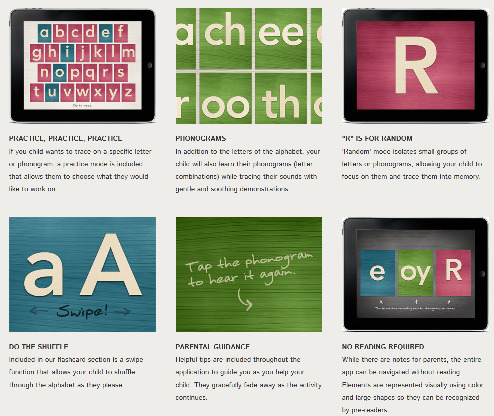

Wenn es bereits eine Schriftspracherwerbs-App nach Montessori-Methode gibt (derzeit erst englisch), dann kann die Diskussion ja nicht mehr so schwarz-weiss sein:

iPad-App Intro to Letters

Das Sowohl-Auch-Amen von heute stammt von Lisa Rosa:

Main.LisaRosa meint: wunderbar, lieber Beat! Aber trotzdem möchte ich noch was anmerken: "Schulbücher" sind ja ein ganz spezielles Medium. Erst mal haben sie gar nichts mit Handschrift zu tun (Handschrift ist Stift und Papier, und das wollten die iPad-Schweden ja nicht abschaffen, oder?). Zweitens: "Schulbücher" sind nicht wie normale wissenschaftliche oder literarische Bücher. Es sind "lehrbücher", in der Buchgesellschaft und ihren Lehranstalten entstanden zum systematischen "Buchlernen", das (Giesecke hat es nachgewiesen) das Erfahrungslernen zugunsten des systematischen Lernens von vermeintlich objektiven Wahrheiten abgewertet hat. Schülbücher existieren nicht einzeln. Es gibt sie im Klassensatz oder im Jahrgangssatz, und sie sind schweinemäßig teuer. Wenn ein Schulbuch mal eingeführt (vom Staat abgenickt) ist, dann ist Garantie auf Großabsatz gesichert. (Marktmechanismen außer Kraft). Wenn wir nun tablets und Laptops und WLAN in den Bildungsinstitutionen brauchen - und zwar für alle und jederzeit und for free - dann können wir uns das gleichzeitige Weitermitführen solcher Möchtegernobjektivewahrheitverkündungswerke in Klassensatzstärke wahrscheinlich nicht mehr leisten. Vielleicht ein Exemplar zum Nachschlagen, wie etwas vor 3 - 10 Jahren gesehen wurde aus Sicht der Schulweisheit - ok. Und sonst: Bücher soviel wie möglich: der ganze Shakespeare, der ganze Freud, Marx, Thomas Mann, die ganze Astrid Lingren, alle Was-ist-was-Bücher und Anleitungen zum Programmieren, was auch immer! - Aber keine "Schulbücher" mehr. -- Main.LisaRosa - 02 Feb 2012 -- Main.ChristianFueller - 04 Feb 2012 starker text mit wichtigen hinweisen - und einem geradezu banalen Schluss: alle sollen im unterricht alles machen dann wird alles gut - irgendwie. d.h, das künstliche Dilemma Nummer 2, das beat anspricht, ist gar keines: die verbundene Handschrift wird de facto abgeschafft, jedenfalls wird sie nicht mehr gelehrt. wozu argumentiert man viele Absätze lang differenziert, um dann anything goes zu enden? und es gibt noch eine wichtige Ergänzung: die situation ist ja nun mal anders, als beschrieben. es gibt nämlich ziemlich konkrete Pläne, die gebundene Schreibschrift aus der schule zu verbannen. der grundschulverband, eine schlagkräftige lobbyorganisation, hat gratis give aways anfertigen lassen, um die schulen in ein neues verfahren des schreibenlernens zu ziehen - das nichtlernen. Grundschüler sollen sich künftig selber beibringen, wie sie Buchstaben verknüpfen. das ist geradeso als wollte man die Interpretation der Verkehrsregeln freistellen: der eine stoppt bei grün, der andere bei gelb. -- Main.ChristianFueller - 04 Feb 2012 Die anscheinend in Deutschland gehegte Absicht, gebundene Handschrift abszuschaffen (mir als Schweizer bisher nicht bekannt) ist aber nicht das Gleiche, wie die Handschrift insgesamt abzuschaffen... -- Main.BeatDoebeli - 04 Sep 2012 ,

- Tages-Anzeiger: Am ersten Schultag gibts ein iPad

- Bote der Urschweiz: http://www.bote.ch/vermischtes/tablet-pc-fuer-schwedische-erstklaessler

- n.tv.de: Erstklässler erhalten Computer

- Laut Agentur-Meldung sollen mit dem Projekt Schulbücher abgeschafft werden:

Entweder Tablets oder Schulbücher. - Laut Agentur-Meldung wehrt sich der Schwedische Minister gegen die Abschaffung der Handschrift.

Entweder Schreiben am Computer oder Schreiben von Hand.

Befürchtungen wie: die Kinder würden, verwöhnt durch bequemes Tippen, nicht mehr lernen wollen, mit der Hand zu schreiben; die Handschrift würde unter dem Tippen leiden; die Kinder würden schließlich das Schreiben meiden, wenn ihnen kein Computer verfügbar ist - solche Befürchtungen wurden in der Praxis nicht bestätigt. Auch nicht in England, wo die Kinder in einigen Klassen die Tastatur benutzen, bevor sie mit der Hand schreiben lernen.

und

Oft wird gegen das maschinenschriftliche Schreiben (in der Grundschule) eingewendet, daß die Handschrift als Persönlichkeitsausdruck viel wertvoller ist. Richtig! Aber: Bislang hat die Schule diesen Wert alles andere als respektiert. Normeinhaltung und eine von Erwachsenen bestimmte Ästhetik sind vielfach die Maßstäbe, nach denen Kinderhandschriften (auch in Form von Zensuren) kritisiert werden - ohne Respekt vor der Persönlichkeit, die sich in einer jeden (also auch in einer "schlechten") Handschrift ausdrückt. Die Maschinenschrift bietet - so gesehen - den Kindern eine Möglichkeit, sich Diskriminierungen ihrer Handschrift (und damit ihrer Person) zu entziehen.

Ebenfalls in die gleiche Richtung zielt das Fazit eines Projekts von Elke Schröter im Artikel Der Beitrag des Schreibwerkzeugs Computer zur Herausbildung von Schreib- und Lesekompetenz jüngerer Kinder (Biblionetz:t06030) von 1997:

Unsere Erfahrungen mit den Projektklassen belegen zweifelsfrei, dass sich mit dem Einsatz der Textverarbeitung im Unterricht vom ersten Schultag an, die beim Schreiben mit der Hand erforderliche Gleichzeitigkeit der Bewältigung mehrerer Subprozesse in ein von den individuellen Kompetenzen des Kindes bestimmtes viel leichter zu bewältigendes Nacheinander auflösen lässt.

So, und 1997 hatte man noch den Gegensatz von Tastaturschreiben am Computer (Biblionetz:w01911) und Handschrift mit Stift (Biblionetz:w02259). Sowohl mit Tablet-PCs als auch mit Tablets ist dieser Gegensatz aufgeweicht: Auch am Computer lässt sich mit Finger oder Schrift von Hand schreiben!

Spätestens, seit es Apps zum Schriftspracherwerb gibt, bei denen das Schreiben von Hand erlernt werden kann und der Computer die Buchstaben auch hörbar machen kann, muss man schon genauer hinschauen, bevor über Sinn oder Unsinn des Computereinsatzes zum Schriftspracherwerb geurteilt werden kann.

iPad-App Erstes Schreiben, erstes Lesen

iPad-App Intro to Letters

Was die pädagogische Praxis angeht, kann man sicher nix falsch machen, wenn man alles ermöglicht und als Lehrer mit allem umgeht und die Kinder daran beteiligt. (CC-BY-SA)

So sei es Main.LisaRosa meint: wunderbar, lieber Beat! Aber trotzdem möchte ich noch was anmerken: "Schulbücher" sind ja ein ganz spezielles Medium. Erst mal haben sie gar nichts mit Handschrift zu tun (Handschrift ist Stift und Papier, und das wollten die iPad-Schweden ja nicht abschaffen, oder?). Zweitens: "Schulbücher" sind nicht wie normale wissenschaftliche oder literarische Bücher. Es sind "lehrbücher", in der Buchgesellschaft und ihren Lehranstalten entstanden zum systematischen "Buchlernen", das (Giesecke hat es nachgewiesen) das Erfahrungslernen zugunsten des systematischen Lernens von vermeintlich objektiven Wahrheiten abgewertet hat. Schülbücher existieren nicht einzeln. Es gibt sie im Klassensatz oder im Jahrgangssatz, und sie sind schweinemäßig teuer. Wenn ein Schulbuch mal eingeführt (vom Staat abgenickt) ist, dann ist Garantie auf Großabsatz gesichert. (Marktmechanismen außer Kraft). Wenn wir nun tablets und Laptops und WLAN in den Bildungsinstitutionen brauchen - und zwar für alle und jederzeit und for free - dann können wir uns das gleichzeitige Weitermitführen solcher Möchtegernobjektivewahrheitverkündungswerke in Klassensatzstärke wahrscheinlich nicht mehr leisten. Vielleicht ein Exemplar zum Nachschlagen, wie etwas vor 3 - 10 Jahren gesehen wurde aus Sicht der Schulweisheit - ok. Und sonst: Bücher soviel wie möglich: der ganze Shakespeare, der ganze Freud, Marx, Thomas Mann, die ganze Astrid Lingren, alle Was-ist-was-Bücher und Anleitungen zum Programmieren, was auch immer! - Aber keine "Schulbücher" mehr. -- Main.LisaRosa - 02 Feb 2012 -- Main.ChristianFueller - 04 Feb 2012 starker text mit wichtigen hinweisen - und einem geradezu banalen Schluss: alle sollen im unterricht alles machen dann wird alles gut - irgendwie. d.h, das künstliche Dilemma Nummer 2, das beat anspricht, ist gar keines: die verbundene Handschrift wird de facto abgeschafft, jedenfalls wird sie nicht mehr gelehrt. wozu argumentiert man viele Absätze lang differenziert, um dann anything goes zu enden? und es gibt noch eine wichtige Ergänzung: die situation ist ja nun mal anders, als beschrieben. es gibt nämlich ziemlich konkrete Pläne, die gebundene Schreibschrift aus der schule zu verbannen. der grundschulverband, eine schlagkräftige lobbyorganisation, hat gratis give aways anfertigen lassen, um die schulen in ein neues verfahren des schreibenlernens zu ziehen - das nichtlernen. Grundschüler sollen sich künftig selber beibringen, wie sie Buchstaben verknüpfen. das ist geradeso als wollte man die Interpretation der Verkehrsregeln freistellen: der eine stoppt bei grün, der andere bei gelb. -- Main.ChristianFueller - 04 Feb 2012 Die anscheinend in Deutschland gehegte Absicht, gebundene Handschrift abszuschaffen (mir als Schweizer bisher nicht bekannt) ist aber nicht das Gleiche, wie die Handschrift insgesamt abzuschaffen... -- Main.BeatDoebeli - 04 Sep 2012 ,

Sorry, bereits wieder ein Hardware-Posting. Es ist nichts neues mehr, dass man aus jedem vernünftigen Smartphone einen Access Point machen kann. Somit sind mobile Access Points nichts wirklich aufregendes mehr. Da ich mich aber immer wieder aufrege, dass es an Orten wo ich mich aufhalte zwar vernünftiges Kabel-Internet, aber kein - oder mindestens kein vernünftiges - WLAN hat, habe ich mir nun einen kleinen mobilen Access Point zugelegt, den ich ab sofort immer im Rucksack haben werde und bei Bedarf zücken und einstecken kann.

Das TL-WR702N genannte Teil ist 5.7 x 5.7 cm gross und 1.8 cm hoch, wird per USB mit Strom versorgt (entsprechendes Netzteil wird mitgeliefert), funkt mit 802.11b/g/n, kann als Router, Access Point, Bridge oder Client betrieben und per Webinterface konfiguriert werden und kostet CHF 34.-

Bei dem Preis läuft das schon fast unter Verbrauchsmaterial  Als nächstes steht der Test an, ob das Teil auch 20 Studierende aushält, die gleichzeitig surfen wollen.

Update 16.04.12: Ich muss bereits ein neues Exemplar kaufen, da es mir ein Dozent nach der Demonstration nicht mehr zurückgeben wollte. Warum habe ich ihm auch den wahren Preis genannt …

Als nächstes steht der Test an, ob das Teil auch 20 Studierende aushält, die gleichzeitig surfen wollen.

Update 16.04.12: Ich muss bereits ein neues Exemplar kaufen, da es mir ein Dozent nach der Demonstration nicht mehr zurückgeben wollte. Warum habe ich ihm auch den wahren Preis genannt …

Update 18.04.12: Bei Microspot kostet das Teil gar nur CHF 20.65 inkl. Versand.

Update 31.05.12: Microspot hat den Preis auf CHF 58.- erhöht! Nun ist Digitec mit 33.- wieder klar günstiger.

Update: Warum noch teure Access-Points für Schulen?

Unter anderem ausgelöst durch dieses Posting entstand die Diskussion, warum Schulen denn noch teure Access Points kaufen müssten, wenn ja bereits Geräte für CHF 34.- verfügbar seien. Hier ein paar Argumente, warum das eben doch zwei paar Schuhe sind und professionelle, fix installierte Access Points in Schulen massiv mehr kosten:- Noch ist unklar, wie viele Clients dieser Nano-AP managen kann. Sollte er nach 5 Clients schlapp machen, dann eignet er sich für Home-User und Kleinsitzungen, nicht aber für Schulklassen und Seminargruppen.

- Solche Kleingeräte sind nicht managebar. Sie haben "nur" ein Webinterface. Wenn dann 70 solcher Geräte zu administrieren sind.. (Erstaunlicherweise beherrscht aber selbst das 34.- Gerät eine User-Authentication per RADIUS-Server.)

- Solche Kleingeräte haben keine Lieferbarkeitsgarantie über einen längeren Zeitraum. Vielleicht gibt es das Modell in 3 Monaten nicht mehr. In grösseren Schulen führt das zu einem Gerätezoo. Kann mühsam werden zum administrieren.

- Solche Geräte sprechen sich untereinander nicht ab (Roaming, Funkkanal etc.)

- Solche Geräte passen ihre Funkleistung nicht dynamisch an. Zusammen mit dem letzten Punkt kann dies zu unnötiger Strahlenbelastung führen.

Update: Konkurrenz-Produkt

Seit neuestem gibt es weitere Produkte mit ähnlichen Eigenschaften. Siehe dazu das Posting Die Wolke in der Hosentasche -- Main.BeatDoebeli - 29 Aug 2012 ,

Die Sommerferien sind da, in den Schulen ist es ruhig. Doch halt, hinter den Kulissen bewegt sich etwas: An vielen Schulen wird im Hintergrund (und im Untergrund) eifrig gewerkelt und vorbereitet. Zu Beginn des neuen Schuljahrs beginnen vielerort neue 1:1-Projekte (Biblionetz:w02173). An anderen Orten werden zwar nicht nach den Sommerferien Geräte verteilt, aber neue Arbeitsgruppen nehmen ihre Arbeit auf und planen Projekte für Anfang 2013 oder bereits für das Schuljahr 2013/14.

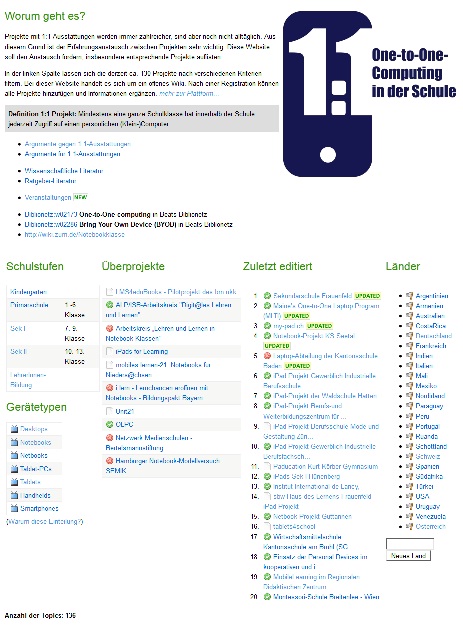

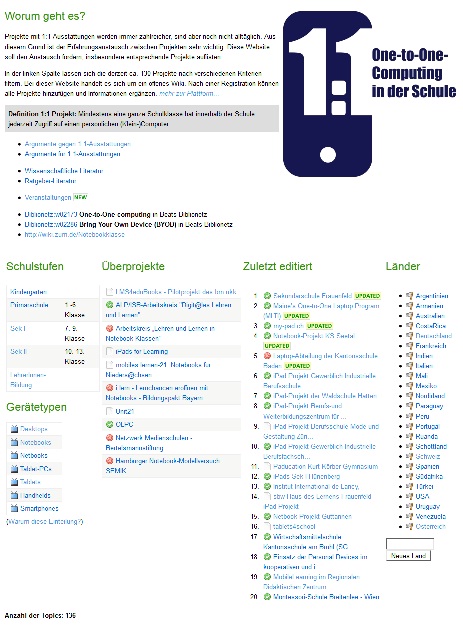

Vor etwas weniger als einem Jahr habe auf der Website http://1to1learning.ch angefangen, entsprechende Projekte zu sammeln. Aktuell sind im Wiki 136 Projekte zu finden. Ich habe die Sommerpause genutzt, um das Wiki etwas aufzuräumen und die Startseite etwas zu verdichten:

Mein Fazit nach ca. einem Jahr Betrieb der Plattform:

- Ausser mir trägt praktisch niemand etwas zur Plattform bei. Gefühlte 90% der Inhalte habe ich selbst zusammengetragen. Es ist ein Wiki. Nach einer Registration könnten alle neue Projekte eintragen oder bei bestehenden Projekten zusätzliche Informationen anfügen. Das macht aber praktisch niemand. Ich kann damit leben, ich kann die Plattform auch für mich selbst nutzen. Diese Erfahrung ist für mich aber relevant, wenn mir wieder mal jemand von einer webbasierten Informationssammlung vorschwärmt, bei der alle ganz einfach Informationen beisteuern könnten. Könnten ja - aber warum sollen sie?

- Genutzt wird die Plattform. Ich werde verschiedentlich darauf angesprochen, soweit ich es überblicke ist es die grösste und aktuellste derartige Sammlung, die zudem nicht von einer bestimmten Firma betrieben und/oder unterstützt wird.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 11 Feb 2026 - 14:41.