Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Jan 2026

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT

Heute hat in Helskinki der erste Tag der EMINENT 2013, der Jahreskonferenz des European Schoolnet stattgefunden. Ein Bericht aus der Dunkelheit.

Wenn ich meinen Aufenthalt in Helsinki bisher mit einem Wort charakterisieren müsste, dann wäre das Offenheit (Biblionetz:w01882). Es hat wenig mit Finnland zu tun, dass ich auf der Flugreise Zürich - Helsinki nie meinen Pass zeigen musste. Es hat schon mehr mit Finnland zu tun, dass Helsinki laut Wikitravel als zweitsicherste Stadt der Welt gilt. Ein technisches Indix dieser Offenheit sind aus meiner Sicht die offenen Funknetze. Die touristische Innenstadt ist mit einem kostenlosen WLAN erschlossen, bei dem man sich weder identifizieren noch registrieren muss und dessen Bandbreite selbst für einen Videoanruf nach Hause ausreicht. Das Gleiche gilt für das Kongresszentrum von Helsinki: Offenes WLAN ohne Registration. Es geht also, wenn man daran glaubt, bzw. darauf vertraut, dass die meisten Menschen nichts Böses damit machen werden.

Vertrauen (Biblionetz:w00321) war auch ein wichtiger Begriff in der beeindruckenden Rede von Krista Kiuru, der finnischen Bildungsministerin (seit Mai 2013): "Education is based on trust. In ihren Ausführungen - vorgetragen ohne ersichtliches Script oder Folien - sprach sie von der Herausforderung, Lernende zu motivieren, ihre Kompetenzen zu zeigen, der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und den Schlüssen, die man aus den gestern veröffentlichten PISA-Ergebnissen ziehen könne. Und nach ihrer Rede, in denen auch Storytelling-Elemente nicht fehlten ("Der Sohn meines Bruders hat in der Klasse ein Liste mit Punkten gesammelt, die ich als Bildungsministerin umsetzen sollte..."), verliess sie den Saal ohne Aufsehen und ohne Entourage von Sekretären oder Security. Vertrauen.

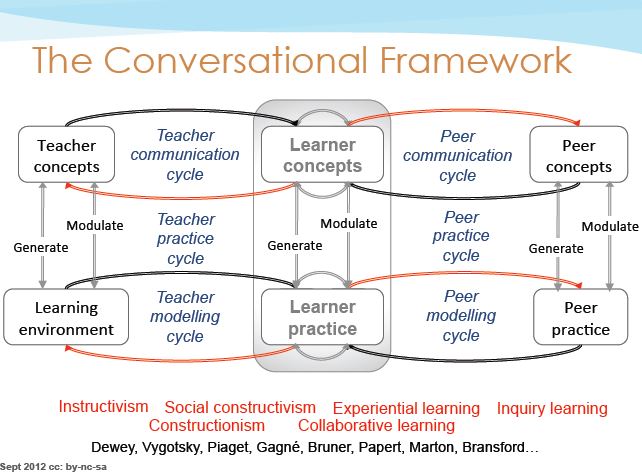

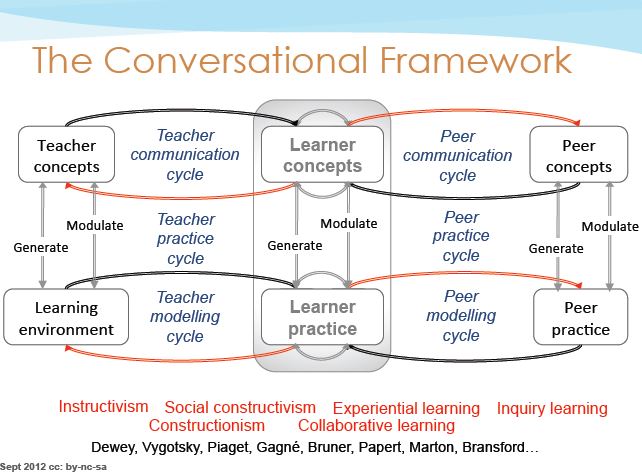

Aus der Keynote von Diana Laurillard (Biblionetz:p07363) ist mir unter anderem ihr Diagramm The conversational framework hängengeblieben, in dem sie unterschiedliche Lerntheorien und Unterrichtsbeispiele verortet hat:

Vertrauen (Biblionetz:w00321) war auch ein wichtiger Begriff in der beeindruckenden Rede von Krista Kiuru, der finnischen Bildungsministerin (seit Mai 2013): "Education is based on trust. In ihren Ausführungen - vorgetragen ohne ersichtliches Script oder Folien - sprach sie von der Herausforderung, Lernende zu motivieren, ihre Kompetenzen zu zeigen, der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und den Schlüssen, die man aus den gestern veröffentlichten PISA-Ergebnissen ziehen könne. Und nach ihrer Rede, in denen auch Storytelling-Elemente nicht fehlten ("Der Sohn meines Bruders hat in der Klasse ein Liste mit Punkten gesammelt, die ich als Bildungsministerin umsetzen sollte..."), verliess sie den Saal ohne Aufsehen und ohne Entourage von Sekretären oder Security. Vertrauen.

Aus der Keynote von Diana Laurillard (Biblionetz:p07363) ist mir unter anderem ihr Diagramm The conversational framework hängengeblieben, in dem sie unterschiedliche Lerntheorien und Unterrichtsbeispiele verortet hat:

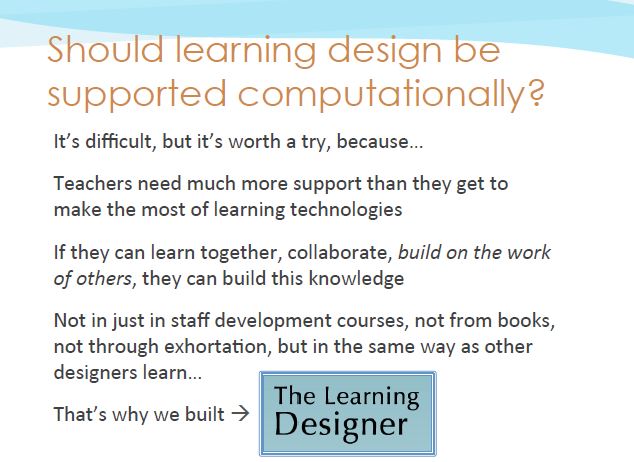

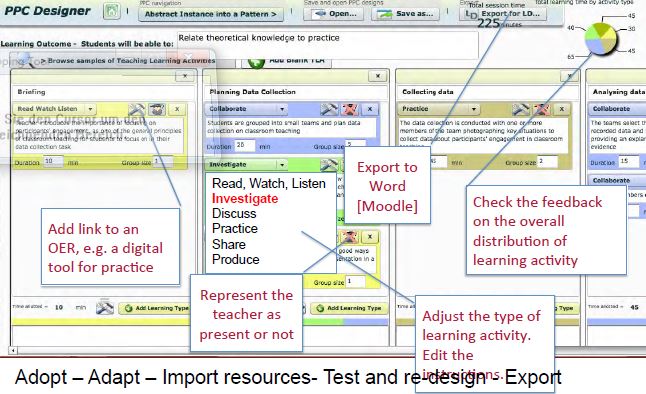

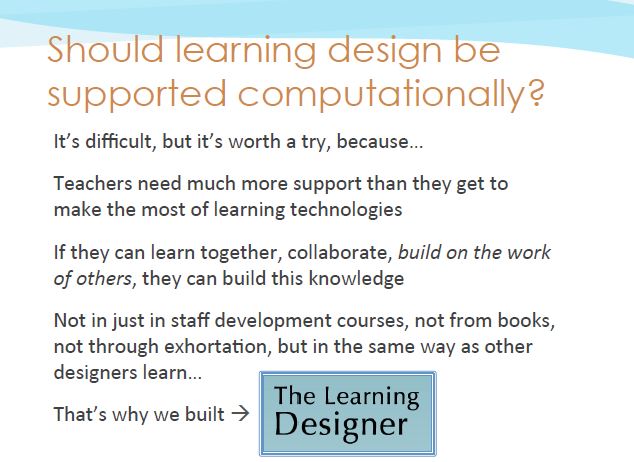

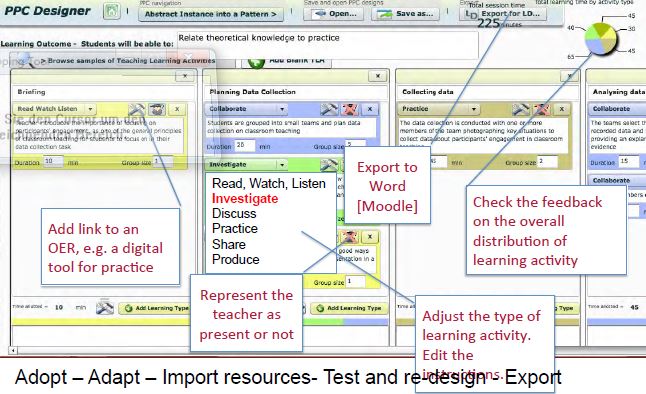

Gemäss dem Titel ihres aktuellsten Buches Teaching as a Design Science (Biblionetz:b05399) hat sie in ihrem Vortrag auch den Learning Designer vorstellt, eine Software zur Planung und zum Austausch von Unterrichtsszenarien:

Der Learning Designer kann in einer Beta-Version kostenlos für Windows, Mac und Linux heruntergeladen werden. Werde ich mir genauer anschauen, seit unseren Versuchen mit Didactc Process Maps habe ich mich nicht mehr mit entsprechenden Software-Prototypen beschäftigt.

Das Thema Design based... tauchte im Verlauf der Veranstaltung noch mehrfach auf. Neckischerweise bin ich dem Thema Design based... auch auf der finnischen Ausbildungsmesse begegnet, die in den Messehallen nebenan stattgefunden und die ich in der Mittagspause besucht habe. Im internationalen Bereich der Messe bin ich neben der Schweizerischen Hotelausbildung auch der Hochschule Luzern begegnet, die ihre neuen International Bachelor Studies beworben haben, unter anderem auch den BAchelor in Design Management

Das in etwa, was bei mir etwas ausgelöst hat am ersten Halbtag von Eminent 2013. Unterdessen ist einiges dazu gekommen, doch fehlt mir grad die Zeit, das zusammenzufassen.

Ah, und vielleicht noch die Antwort auf die Frage im Titel Was haben Flugzeuge und Schulzimmer gemeinsam? Die Frage wurde von Krista Kiuru gestellt und auch beantwortet:

Vertrauen (Biblionetz:w00321) war auch ein wichtiger Begriff in der beeindruckenden Rede von Krista Kiuru, der finnischen Bildungsministerin (seit Mai 2013): "Education is based on trust. In ihren Ausführungen - vorgetragen ohne ersichtliches Script oder Folien - sprach sie von der Herausforderung, Lernende zu motivieren, ihre Kompetenzen zu zeigen, der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und den Schlüssen, die man aus den gestern veröffentlichten PISA-Ergebnissen ziehen könne. Und nach ihrer Rede, in denen auch Storytelling-Elemente nicht fehlten ("Der Sohn meines Bruders hat in der Klasse ein Liste mit Punkten gesammelt, die ich als Bildungsministerin umsetzen sollte..."), verliess sie den Saal ohne Aufsehen und ohne Entourage von Sekretären oder Security. Vertrauen.

Aus der Keynote von Diana Laurillard (Biblionetz:p07363) ist mir unter anderem ihr Diagramm The conversational framework hängengeblieben, in dem sie unterschiedliche Lerntheorien und Unterrichtsbeispiele verortet hat:

Vertrauen (Biblionetz:w00321) war auch ein wichtiger Begriff in der beeindruckenden Rede von Krista Kiuru, der finnischen Bildungsministerin (seit Mai 2013): "Education is based on trust. In ihren Ausführungen - vorgetragen ohne ersichtliches Script oder Folien - sprach sie von der Herausforderung, Lernende zu motivieren, ihre Kompetenzen zu zeigen, der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und den Schlüssen, die man aus den gestern veröffentlichten PISA-Ergebnissen ziehen könne. Und nach ihrer Rede, in denen auch Storytelling-Elemente nicht fehlten ("Der Sohn meines Bruders hat in der Klasse ein Liste mit Punkten gesammelt, die ich als Bildungsministerin umsetzen sollte..."), verliess sie den Saal ohne Aufsehen und ohne Entourage von Sekretären oder Security. Vertrauen.

Aus der Keynote von Diana Laurillard (Biblionetz:p07363) ist mir unter anderem ihr Diagramm The conversational framework hängengeblieben, in dem sie unterschiedliche Lerntheorien und Unterrichtsbeispiele verortet hat:

"School is like being on an airplane the whole day: Please turn off all electronic devices"

Eine spannende Metapher, die sich auch ausbauen lässt: - alle müssen das gleiche Ziel erreichen

- Passagiere überlassen die Verantwortung für die Zielerreichung den Piloten,

- die Fluggesellschaft misstraut allen Passagieren grundsätzlich

- …

Im August 2013 habe ich mir hier im Blog Gedanken zum schulischen Cloud-Dilemma gemacht. Aktuell macht ein weiteres Schul-ICT-Dilemma die Runde: Das schulische Content-Filter-Dilemma.

und gesperrte Kategorien Volksschule Kanton Bern

und gesperrte Kategorien Volksschule Kanton Bern  / gesperrte Kategorien Sekundarstufe II Kanton Bern

/ gesperrte Kategorien Sekundarstufe II Kanton Bern  ).

Der Einsatz von Internetfilterprogrammen zu Jugendschutzzwecken ist seit langem umstritten (siehe z.B. die Bemerkungen unter Biblionetz:w00935), doch hat sich der Einsatz von Filterprogrammen im unverschlüsselten Internet in den letzten Jahren etabliert - so würden sich nur noch wenige Nutzer darüber beklagen, dass ihr Internetprovider alle Mails automatisiert liest und Spammails auszufiltern versucht.

Es liesse sich an diesem Punkt auch diskutieren, ob mit der Verwendung einer US-amerikanischen Contentfilterlösung nicht auch US-amerikanische Wertvorstellungen in Schweizer Schulen zur Anwendungen kommen, was durch die Möglichkeit, einzelne Kategorien ein- bzw. auszuschalten nur teilweise verhindert werden kann. Doch dies soll hier nicht im Zentrum stehen.

).

Der Einsatz von Internetfilterprogrammen zu Jugendschutzzwecken ist seit langem umstritten (siehe z.B. die Bemerkungen unter Biblionetz:w00935), doch hat sich der Einsatz von Filterprogrammen im unverschlüsselten Internet in den letzten Jahren etabliert - so würden sich nur noch wenige Nutzer darüber beklagen, dass ihr Internetprovider alle Mails automatisiert liest und Spammails auszufiltern versucht.

Es liesse sich an diesem Punkt auch diskutieren, ob mit der Verwendung einer US-amerikanischen Contentfilterlösung nicht auch US-amerikanische Wertvorstellungen in Schweizer Schulen zur Anwendungen kommen, was durch die Möglichkeit, einzelne Kategorien ein- bzw. auszuschalten nur teilweise verhindert werden kann. Doch dies soll hier nicht im Zentrum stehen.

Auf eine solche Warnmeldung kann ein User auf verschiedene Arten reagieren:

absolut hirnverbrannt nicht sehr sinnvoll, wenn mit grossem finanziellem und personellem Aufwand Filterlösungen im Bildungssystem aufrecht erhalten werden, nur damit man den verantwortlichen Stellen und Personen nicht vorwerfen kann, sie hätten notwendige Massnahmen zur Verhinderung von Unbill nicht ergriffen. Diese Strategie des defensiven Entscheidens (Gerd Gigerenzer, Risiko (2013) (Biblionetz:b05221)) erlebt man seit 9/11 bei jeder Sicherheitskontrolle am Flughafen (obwohl man weiss, dass sich auch mit Plastikmessern ein Flugzeug entführen lässt, werden Flüssigkeiten etc. minutiös kontrolliert bzw. verboten) oder spiegelt sich im Artikel Weil etwas passieren könnte (Biblionetz:t15759, nicht online verfügbar) von Denise Bucher im letzten Tages Anzeiger Magazin wider, wo der Fall eines Zürcher Jugendlichen geschildert wird, der aufgrund einer scherzhaft geäusserten Drohung drei Wochen in Untersuchungshaft gesetzt worden ist und gemäss aktuellem Gerichtsentscheid die Verfahrenkosten von CHF 13'000.- übernehmen muss.

Wollen wir für (scheinbar) mehr Sicherheit die Beschneidung unserer Privatsphäre in Kauf nehmen? Auf dieser Ebene hat die Frage nur wenig mit digitalen Medien und Schule zu tun, sondern mehr mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer eher defensiven Verteididungsmentalität "Nur ja nichts Falsches machen".

Auf der anderen Seite: Müssen wir aufgrund technischer Entwicklungen bisherige normativ festgelegete Grundwerte wie Jugendschutz (Biblionetz:w00932) begraben? Können wir wirklich in einer Art Technikdeterminismus (Biblionetz:w02180) sagen, dass sich Jugendschutz aufgrund der technischen Entwicklung halt nicht mehr durchsetzen lasse wie früher und somit aufgegeben werden müsse?

Update: Neben den bereits im Posting erwähnten Quellen, wird die Problematik auch hier diskutiert:

-- Main.SimDoehner - 25 Nov 2013 Ich frage mich warum auf einen Filter gesetzt wird, der die Inhalte bereits in der Suchmaschiene zensiert/filtert, wenn man auch einfach unerwünschte Domains/ipAdressen filtern kann. Sicherlich würden in zweitem Fall noch eventuell unerwünschte Bilder in der Google Bildersuche zu finden sein, doch mit einer Suchmaschiene wie z.B. "FragFinn" würde auch das Problem beseitigt... Bei älteren SchülerInnen würde FragFinn wahrscheinlich nichtmehr zeitgemäß sein, doch dann ist es vielleicht auch an der Zeit über die Gesellschaft zu diskutieren und zu hinterfragen warum eigentlich an fast jeder Ecke nackte Haut zu sehen ist... Über den Fall des Züricher Jugendlichen bin ich vermutlich nicht ganz im Bilde, doch wenn mich nicht alles täuscht, ging es um eine nicht ernst gemeinte "Drohung" ("ich erschiess euch alle" weil nicht zum Geburtstag gratuliert wurde) sicher - manches kann man als nicht ernst gemeint erkennen, doch es bleibt eine Drohung, fraglich ob man "überall" sagen sollte erzieherischer Auftrag hin oder her, "ist doch alles nicht so schlimm" ? Es bleibt was es ist, Androhung einer Gewaltat, und so sinnlos es auch erscheinen mag, man droht nicht andere umzubringen, auch nicht zum Spass, das müssen SchülerInnen nunmal lernen. Ich würde nun nicht gleich die 13.000chf (wow... das sind ja 10566!) auf den Schüler abwälzen. Der Schüler wird es kaum selbst zahlen können, die armen Eltern.. Das Problem der Bewahrpädagogik bleibt. Vor Fehlern und Problemen zu schützen die noch nicht geschehen sind (und vielleicht nie geschehen werden) kann keiner schaffen. Wenn Lehrpersonal sich aber Angriffen von Eltern ausgesetzt sieht, sollte das jeweilige Land vielleicht den Schulen den Rücken stärken. Eltern werden doch auch nicht belangt, wenn sie das Kind allein von der Schule nach Hause gehen lassen und das Kind dann auf dem Amaturenbrett eines geparkten Wagens ein Heft mit nicht jugendfreien Inhalten sieht und "geschockt" ist.. Warum sollten dann Lehrer belangt werden können, wenn Schüler im Internet nicht jugendfreie Vorschaubildchen sehen könnten? Ich bin kein Experte für Schulgesetze, ich bin mir nichtmal sicher ob Eltern wegen irgendetwas klagen könnten, was (minderjährige) SchülerInnen im internet sehen könnten. Selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, wurde das bisher gemacht? Oder ist das ebenfalls nur so eine Diffuse Angst (Ähnlich wie "wir sind überall andauernd von Terroristen umgeben, die unsere Freiheit stehlen wollen" ?) Gruß aus Berlin S. Döhner -- Main.SimDoehner - 25 Nov 2013

Worum geht es?

Die Swisscom stellt in der Schweiz seit 2003 (dem Beginn der damaligen PPP-SiN-Initiative "Schule im Netz") den Schweizer Schulen unter dem Label Schulen ans Internet - SAI kostenlos einen Internetanschluss zur Verfügung, den derzeit etwa 6800 Schulen - 100'000 Lehrpersonen und 1 Million Schülerinnen und Schülern nutzen. Swisscom bietet für diese Internetanschlüsse auch einen Contentfilter an, bei dem die Kantone pro Schulstufe entscheiden dürfen, welche der ca. 30 vorgegebenen Themenbereiche blockiert werden dürfen (siehe Liste der Kategorien (Stand 2006) und gesperrte Kategorien Volksschule Kanton Bern

und gesperrte Kategorien Volksschule Kanton Bern  / gesperrte Kategorien Sekundarstufe II Kanton Bern

/ gesperrte Kategorien Sekundarstufe II Kanton Bern  ).

Der Einsatz von Internetfilterprogrammen zu Jugendschutzzwecken ist seit langem umstritten (siehe z.B. die Bemerkungen unter Biblionetz:w00935), doch hat sich der Einsatz von Filterprogrammen im unverschlüsselten Internet in den letzten Jahren etabliert - so würden sich nur noch wenige Nutzer darüber beklagen, dass ihr Internetprovider alle Mails automatisiert liest und Spammails auszufiltern versucht.

Es liesse sich an diesem Punkt auch diskutieren, ob mit der Verwendung einer US-amerikanischen Contentfilterlösung nicht auch US-amerikanische Wertvorstellungen in Schweizer Schulen zur Anwendungen kommen, was durch die Möglichkeit, einzelne Kategorien ein- bzw. auszuschalten nur teilweise verhindert werden kann. Doch dies soll hier nicht im Zentrum stehen.

).

Der Einsatz von Internetfilterprogrammen zu Jugendschutzzwecken ist seit langem umstritten (siehe z.B. die Bemerkungen unter Biblionetz:w00935), doch hat sich der Einsatz von Filterprogrammen im unverschlüsselten Internet in den letzten Jahren etabliert - so würden sich nur noch wenige Nutzer darüber beklagen, dass ihr Internetprovider alle Mails automatisiert liest und Spammails auszufiltern versucht.

Es liesse sich an diesem Punkt auch diskutieren, ob mit der Verwendung einer US-amerikanischen Contentfilterlösung nicht auch US-amerikanische Wertvorstellungen in Schweizer Schulen zur Anwendungen kommen, was durch die Möglichkeit, einzelne Kategorien ein- bzw. auszuschalten nur teilweise verhindert werden kann. Doch dies soll hier nicht im Zentrum stehen.

Was ist denn nun passiert?

Eine scheinbar kleine Änderung der Firma Google hat nun jedoch zu einer neuen Stufe des schulischen Content-Filter-Dilemmas geführt: Seit kurzem werden Daten an und vom Suchdienst von Google nicht mehr unverschlüsselt per http , sondern verschlüsselt per https übermittelt. Damit lassen sich aber weder Suchanfragen noch Antworten der Suchmaschine auf dem Transportweg mitlesen oder eben filtern: Contentfiltering ist bei einer https-Verbindung nicht mehr einfach so möglich. Hier beginnt nun das Dilemma: Der Content-Filter von SAI ist bei Google-Anfragen nicht mehr wirksam. Swisscom hat deshalb als Sofortmassnahme eine Filterung des https-Verkehrs in Angriff genommen. Swisscom-Server geben sich als der gesuchte Webserver aus (z.B. als den Suchdienst von Google) und versuchen so den Datenverkehr mitzulesen. In der Fachsprache wird dies als "Man in the middle-Attack (MITMA)"" bezeichnet (siehe z.B. Wikipedia). Bei https klappt das aber eben nicht problemlos: Webbrowser reklamieren bei einem solchen Versuch, dass der angebliche Server am anderen Ende kein gültiges Zertifikat für die vorgegaukelte Identität vorweisen kann:

- Er nimmt die Warnung ernst und bricht den Verbindungsversuch ab. Es werden keine Daten ausgetauscht. (Im angesprochenen Google-Bespiel sind dann aber auch keine Suchanfragen mehr möglich).

- Er gestattet dem Browser ausnahmsweise, trotz der Warnung eine Verbindung vorzunehmen. Es werden für die Dauer einer Session Daten ausgetauscht. Beim nächsten Mal kommt die Warnung wieder.

- Er weist den Browser an, für die aktuelle Adresse die Warnmeldung zukünftig zu unterdrücken. Es werden Daten ausgestauscht, bei der nächsten Session wird die Warnmeldung nicht mehr erscheinen.

- Er installiert ein Zertifikat, das dem Browser mitteilt, der Server in der Mitte sei vertrauenswürdig. Es werden Daten ausgetauscht, der Browser wird bei keiner gefälschten https-Verbindung mehr reklamieren.

Wo ist nun das Problem?

Es scheint mir gerade im Jahr der Snowden-Enthüllungen eher problematisch zu sein, wenn die Swisscom zur Sicherstellung des Contentfilterings zur Methode der Man-in-the-Middle-Attacke greift und sämtliche https-Verbindungen kompromittiert. Swisscom stellt sich auf den Standpunkt, es sei Aufgabe der Kantone bzw. Schulen, die User darüber zu informieren, dass nach Installation der Zertifikate https-Verbindungen abgehört werden können. Realistischerweise wird diese Information aber die wenigsten schulischen User erreichen. Mit dieser Massnahme wird das Vertrauen in verschlüsselte Internetverbindungen untergraben zugunsten der Aussage, man könne weiterhin allen Webtraffic filtern.Und wo ist das Dilemma?

Um die Frage zu klären, warum dies ein Dilemma darstellt, müssen wir uns fragen, wozu denn überhaupt schulische Contentfilter dienen. Schulische Contentfilter versuchen drei Dinge:- Schülerinnen bzw. vor allem Schüler vor dem bewussten Konsum von unerwünschten Inhalten via Schulnetz abhalten. Bei der heutigen Verbreitung von Smartphones mit entsprechenden Flatrates muss man sich bewusst sein, dass man damit allenfalls unerwünsche Daten vom Schulnetz, nicht jedoch vor den Augen von Kindern und Jugendlichen ab einem gewissen Alter fernhalten kann. Wer solche Dinge sucht, findet sie, trotz aller Verbote und technischer Massnahmen.

- Schülerinnen und Schüler vor der unabsichtlichen Konftrontation mit unerwünschten Inhalten via Schulenetz schützen. Tatsächlich kann man sich fragen, ob es sinnvoll ist, wenn bei Kindern die nach ihrem Lieblingstier suchen, auch solche Suchtreffer erscheinen sollen:

- Schulbehörden, Schulen und Lehrpersonen vor möglichen Schuldzuweisungen schützen, denn mit der Verwendung von Contentfiltern wurde ja "etwas getan" gegen die unerwünschten Inhalte aus dem Internet. Martin Seeger formulierte dies in einer aktuellen Google+-Diskussion relativ prägnant: "Jugendschutz-Software muss für eine Schule nicht wirklich funktionieren. Die müssen eine Rechnung haben mit "Wir haben das gekauft", damit sie nachweisen, dass sie ihre "Pflicht" getan haben. Jegliche tatsächliche Filterung ist ein Kollateralerfolg."

- Philippe Wampfler: Die Swisscom hört Schulen ab

- Martin Steiger: Umfassende Internet-Überwachung an Schweizer Schulen

- NZZ-Online: «Daten verlassen die Schweiz zu keinem Zeitpunkt»

- Tages Anzeiger vom 25.10.2013: Kontrolliert die Swisscom Schülerdaten?

- Swisscom hat bei Philipp Wampfler ausführlich kommentiert

-- Main.SimDoehner - 25 Nov 2013 Ich frage mich warum auf einen Filter gesetzt wird, der die Inhalte bereits in der Suchmaschiene zensiert/filtert, wenn man auch einfach unerwünschte Domains/ipAdressen filtern kann. Sicherlich würden in zweitem Fall noch eventuell unerwünschte Bilder in der Google Bildersuche zu finden sein, doch mit einer Suchmaschiene wie z.B. "FragFinn" würde auch das Problem beseitigt... Bei älteren SchülerInnen würde FragFinn wahrscheinlich nichtmehr zeitgemäß sein, doch dann ist es vielleicht auch an der Zeit über die Gesellschaft zu diskutieren und zu hinterfragen warum eigentlich an fast jeder Ecke nackte Haut zu sehen ist... Über den Fall des Züricher Jugendlichen bin ich vermutlich nicht ganz im Bilde, doch wenn mich nicht alles täuscht, ging es um eine nicht ernst gemeinte "Drohung" ("ich erschiess euch alle" weil nicht zum Geburtstag gratuliert wurde) sicher - manches kann man als nicht ernst gemeint erkennen, doch es bleibt eine Drohung, fraglich ob man "überall" sagen sollte erzieherischer Auftrag hin oder her, "ist doch alles nicht so schlimm" ? Es bleibt was es ist, Androhung einer Gewaltat, und so sinnlos es auch erscheinen mag, man droht nicht andere umzubringen, auch nicht zum Spass, das müssen SchülerInnen nunmal lernen. Ich würde nun nicht gleich die 13.000chf (wow... das sind ja 10566!) auf den Schüler abwälzen. Der Schüler wird es kaum selbst zahlen können, die armen Eltern.. Das Problem der Bewahrpädagogik bleibt. Vor Fehlern und Problemen zu schützen die noch nicht geschehen sind (und vielleicht nie geschehen werden) kann keiner schaffen. Wenn Lehrpersonal sich aber Angriffen von Eltern ausgesetzt sieht, sollte das jeweilige Land vielleicht den Schulen den Rücken stärken. Eltern werden doch auch nicht belangt, wenn sie das Kind allein von der Schule nach Hause gehen lassen und das Kind dann auf dem Amaturenbrett eines geparkten Wagens ein Heft mit nicht jugendfreien Inhalten sieht und "geschockt" ist.. Warum sollten dann Lehrer belangt werden können, wenn Schüler im Internet nicht jugendfreie Vorschaubildchen sehen könnten? Ich bin kein Experte für Schulgesetze, ich bin mir nichtmal sicher ob Eltern wegen irgendetwas klagen könnten, was (minderjährige) SchülerInnen im internet sehen könnten. Selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, wurde das bisher gemacht? Oder ist das ebenfalls nur so eine Diffuse Angst (Ähnlich wie "wir sind überall andauernd von Terroristen umgeben, die unsere Freiheit stehlen wollen" ?) Gruß aus Berlin S. Döhner -- Main.SimDoehner - 25 Nov 2013

Update: Videos der Vorträge online verfügbar, siehe unten.

Zugegeben etwas kurzfristig, aber (hoffentlich) nicht minder interessant zum Thema 1:1-computing (Biblionetz:w02173) und BYOD (Biblionetz:w02286): An der Preconference der GMW-Jahreskonferenz 2013 organisieren wir am 2. September 2013 in Frankfurt den 4. Workshop "Lerninfrastrukturen in Schulen". Hier die offizielle Ausschreibung  :

:

,

:

:

Immer mehr Schulen statten einzelne Klassen oder ganze Jahrgänge mit Tablets oder Notebooks aus, unter dem Stichwort Bring-your-own-device (BYOD), mit dem Einsatz privater mobiler Endgeräte von Schülerinnen und Schülern (Tablets, Notebooks, Smartphones, Handhelds) und erhoffen sich davon eine nachhaltige Verbesserung der Lern- und Lehrprozesse. Aktuell mangelt es vielerorts an geeigneten Voraussetzungen und Vorgehensweisen, damit das Lernen mit persönlichen Endgeräten ein Erfolg werden kann. In einem ganztägigen Workshop sollen Gelingensfaktoren für das Lernen mit persönlichen Endgeräten identifiziert und systematisiert werden. Am Vormittag sind vier Vorträge zu aktuellen 1:1 und BYOD-Projekten geplant:

Teil meines Tagungsherbsts 2013 - Rudolf Kammerl; Stefan Welling:

Lernen mit Tablets an einem großstädtischen Gymnasium

An einem Gymnasium in einer deutschen Großstadt lernen SchülerInnen der Oberstufe seit dem Schuljahr 2011/2012 mit Tablets. Die Einführung und Integration der Medien wird von der Uni Hamburg und dem Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH von Anfang an begleitet. Im Vortrag werden stellen zentrale Ergebnisse der Begleitforschung vorgestellt und Herausforderungen und Gelingensfaktoren der schulischen Integration von Tablets aufgezeigt. * Stefan Aufenanger, Luise Ludwig:

Pad-Projekte Wiesbaden Schule mit Pad Erfahrungen aus vier Pilotprojekten

Digitale Medien und Tablets spielen in Schulen zunehmend eine Rolle als Ersatz für Computerräume oder Notebooks. Der Vortrag stellt Möglichkeiten der Integration in den Unterricht und das Arbeiten mit Apps vor. Erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Begleitforschung an vier Schulen mit Tableteinsatz zeigen Chancen, aber auch Probleme eines Unterrichts mit dieser neuen Gerätegeneration auf. - Richard Heinen:

School IT Rhein Waal Ein Jahr BYOD am Niederrhein

Zwei deutsche und zwei niederländische Schulen führten zu Beginn des Schuljahres 2012/13 Pilotklassen ein, in denen Schüler/innen eingeladen sind, ihre persönlichen digitalen Geräte mit in den Unterricht zu bringen. Im Vortrag werden Eckpunkte des Projektes, vorbereitende Maßnahmen, Erfahrungen aus dem ersten Projektjahr berichtet. Erste Erkenntnisse über den Umgang mit einer heterogenen Geräteausstattung und Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung werden skizziert. - Beat Döbeli Honegger:

Projektschule Goldau Brings mIT!: Von 1:1 zu BYOD

Nach mehreren 1:1-Projekten hat mit diesem Schuljahr an der Projektschule Goldau ein erstes BYOD-Projekt mit fünf Primarschulklassen (5./6. Klasse) gestartet. Der Vortrag zeigt Erfahrungen und Überlegungen aus den Projekten Digitaler Alltag und Brings mIT! der Projektschule Goldau auf.

- Ort: Campus Riedberg der Goethe-Universität Frankfurt

- Zeit: Montag, 2. September 2013, 10:00 bis 17:00

- Kosten: 70 Euro / 40 Euro für Studierende

- Anmeldung: https://www.conftool.com/gmw2013/

Vortragsvideos online

Unterdessen sind die Votragsvideos online:

- Christoph DERNDORFER

Editor olpcnews.com and Head, OLPC - One Laptop per Child Initiative Austria, Vienna - Heidrun STROHMEYER

Director Information Technology, Statistics, Gender Issues, Federal Ministry for Education, the Arts and Culture of the Republic of Austria, Vienna - Barbara ZULIANI

Teacher of an iPad-class, Elementary School Breitenlee, Vienna - Paul KRAL

Managing Director, "know.learn&lead", Vienna - Helmut SPUDICH

Vice President Corporate Communications, T-Mobile Austria GmbH, Vienna - Beat DÖBELI HONEGGER

Professor, IMS - Institute of Media and School Education, Schwyz University of Teacher Education, Goldau

Learning can be defined as establishing networks of knowledge and knowing people. Personal mobile internet access can provide us with new and rich learning environments. Digital networks and media are, however, used only reluctantly and selectively by schools. In this breakout session, Austrian and international projects will be used as examples for illustrating the opportunities offered by digital media and networks, but also the challenges and limits of digital learning. It is not the aim to replace established learning methods by new ones, but to complement and support existing models. Experts will discuss the requirements for a smooth transition.

Ich bin gespannt auf die Veranstaltung, sowohl auf die Diskutierenden als auch auf das Publikum (wer kommt in diesem Umfeld an eine solche Diskussion?) und würde eigentlich gerne auch andere spannende Sessions besuchen, die überschneiden sich aber leider entweder mit unseren Vorbereitungen oder der eigenen Session. So sitze ich derzeit grad mit Vorbereitungen beschäftigt als moderner digitaler Nomade im Hotelzimmer und füttere/streichle reihum die verschiedenen Tierchen meines BYOD-Zoos (kurz: BYODZ). Fortsetzung folgt...

Rückblick

Bereits ist das Alpbach Forum 2013 lange vorbei, die Gespräche waren spannend, aber schwierig hier zusammenzufassen. Und wie immer öfters bei solchen Veranstaltungen gibt es zum Nachgang ein Videos, wo die Beteiligten ein Mikrofon ins Gesicht gestreckt kriegen und in 10 Sekunden etwas Schlaues sagen sollten:Quelle: http://blog.t-mobile.at/2013/09/16/zeit-fur-eine-digitale-schulbuchaktion/

Aus eigener leid- und freudvoller Erfahrung von gestern weiss ich nun:

An der Zürcher Bahnhofstrasse ist es teurer, sein iPhone fallen zu lassen, als ein Tablet zu kaufen!

- Ich habe gestern über Mittag bei Manor für CHF 129.- ein HP Slate 7 mit 8 GB Speicher, WLAN, Bluetooth und zwei Kameras mit Android 4.1.1 gekauft.

- Abends ist mir dann das iPhone aus der Hülle gerutscht (!), eine Reparatur an der Zürcher Bahnhofstrasse würde CHF 149.- kosten

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 11 Feb 2026 - 10:49.