PH Solothurn

PH Solothurn

Heute habe ich einen Hinweis auf einen toten Link auf einer Wikiseite der PH Nordwestschweiz aus Hamburg erhalten. Ich habe den Fehler korrigiert und noch gefragt:

P.S.: Es ging um die Seite http://campus.ph.fhnw.ch/Grundstudium/DigitaleBildformate

,

P.S.: Es ging um die Seite http://campus.ph.fhnw.ch/Grundstudium/DigitaleBildformate

,

Darf ich fragen, wie sie auf diese Seite gestossen sind? Dies

interessiert mich, weil der Wiki-Server zwar offen, aber eigentlich

nicht in Suchmaschinen zu finden ist.

und darauf folgende Antwort erhalten:

Vielen Dank für ihre Antwort, ich bin Informatiklehrer (u.a.) in Hamburg

und habe auf der Seite www.gi-hill.de unter "Material" den Hinweis auf

ihre Seite gefunden.

Sowas macht mich glücklich und so muss es doch eigentlich sein: Andere können mein Unterrichtsmaterial (unter Quellenangabe!) nutzen und ich habe keinen Zusatzaufwand, weder mit der Publikation auf einer zusätzlichen Plattform noch mit der umständlichen Vergabe von Gastzugängen auf unserer virtuellen Plattform.

_Es leben die offenen Plattformen, Tod den verriegelten Datensilos....

Virtuelle Büchergestelle sagen mir nicht nur, wo ich physisch welche Bücher anschauen kann. Im Falle von persönlichen virtuellen Büchergestellen sind sie auch ein Hinweis darauf, mit welchen Leuten ich über bestimmte Bücher evtl. diskutieren könnte. Natürlich sagt ein Buch im Büchergestell nicht, dass es auch tatsächlich gelesen (und schon gar nicht verstanden) wurde, aber ein gewisses Indiz ist doch vorhanden.

Unter dem Motto Zeig mir Deine Bücher und ich sage Dir, worüber ich mit Dir diskutieren will wäre es doch in einer Organisation faszinierend, wenn ich von allen Mitgliedern wüsste, welche Bücher in den persönlichen Gestellen stehen. Eine Art Yellow Pages der vorhandenen - naja vielleicht nicht Kompetenzen - Interessen. Bei interner Mediothek - wie z.B. an den pädagogischen Hochschulen - sind diese Daten theoretisch auch vorhanden (in den Mediothekscomputern), nur aus Datengründen nicht zugänglich.

Darum bin ich in letzter Zeit bei Besuchen in Büros der FHNW oft nach dem Motto Zeig mir Deine Bücher und ich publiziere die Liste auf dem Internet auf Bücherjagd gegangen und habe - im Einverständnis der Ausspionierten - ein paar Bücherlisten im Biblionetz erstellt. Von der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz existieren somit derzeit folgende Büchergestelle im Biblionetz:

Natürlich sind diese virtuellen Büchergestelle weit entfernt von vollständig: Weder habe ich alle Bücher erfasst, die im Büchergestell stehen, noch sind alle Bücher im realen Büchergestell im Biblionetz erfasst.

Abhilfe könnten hier Dienste wie LibraryThing schaffen...

,

Um noch etwas aus dem SupportAlltag zu erzählen, hier zwei weitere Episoden dieser Woche:

Mysteriöse Zeichen

Eine Dozentin ruft den IT-Support, weil auf ihrem Notebook mysteriöse Zeichen erscheinen und E-Mails, Textdokumente und anderes verunstalten. Der Support versucht es mit den Standard-Methoden wie Aus- und wieder Einschalten, Neustarten und ähnlichem. Schliesslich greift er zum Schraubenzieher und will damit beginnen, einzelne Tasten von der Tastatur zu entfernen, um evtl. darunter liegenden Schmutz zu entfernen, der evtl. zu einer Verklemmung von Tasten führt. Dazu nimmt er das Notebook aus der Dockingstation - die Flut mysteriöser Zeichen hört auf. Er setzt das Notebook wieder in die Dockingstation ein - die mysteriösen Tastenanschläge beginnen wieder. Er entdeckt die Funkmaus und fragt die Dozentin, wo denn die Funktastatur sei. Im Schrank, denn sie würde sie nicht benötigen. Tatsächlich, da ist die Tastatur und darauf liegen zwei Bücher...

Eine Dozentin ruft den IT-Support, weil auf ihrem Notebook mysteriöse Zeichen erscheinen und E-Mails, Textdokumente und anderes verunstalten. Der Support versucht es mit den Standard-Methoden wie Aus- und wieder Einschalten, Neustarten und ähnlichem. Schliesslich greift er zum Schraubenzieher und will damit beginnen, einzelne Tasten von der Tastatur zu entfernen, um evtl. darunter liegenden Schmutz zu entfernen, der evtl. zu einer Verklemmung von Tasten führt. Dazu nimmt er das Notebook aus der Dockingstation - die Flut mysteriöser Zeichen hört auf. Er setzt das Notebook wieder in die Dockingstation ein - die mysteriösen Tastenanschläge beginnen wieder. Er entdeckt die Funkmaus und fragt die Dozentin, wo denn die Funktastatur sei. Im Schrank, denn sie würde sie nicht benötigen. Tatsächlich, da ist die Tastatur und darauf liegen zwei Bücher...

Ich will keine Einführung!

Ich werde Ohrenzeuge eines Telefongesprächs des IT-Leiters mit einem Dozenten, der ein neu on der PH angeschafftes Gerät benutzen möchte und dafür eine Bedienungsanleitung wünscht. Der IT-Leiter erklärt ihm, dass zur Nutzung dieses Geräts Schulungen angeboten würden und man ihn informieren würde, wann die nächste Schulung stattfindet. Wie ich den Reaktionen des IT-Leiters entnehme, scheint der Dozent der Meinung zu sein, erstens keine Schulung, sondern eine Bedienungsanleitung zu benötigen und zweitens prinzipiell an den vorgesehenen Schulungsdaten keine Zeit zu haben. Der IT-Leiter erklärt dem Dozenten mit einer für die Uhrzeit erstaunlichen Gutmütigkeit, dass das Gerät relativ teuer und heikel sei und man es nur nach einer vorgängigen Schulung zur Verfügung stellen werde. Der Dozent solle doch einen Termin vorschlagen und die IT-Abteilung würde an diesem vom Dozenten frei gewählten Termin eine Schulung veranstalten, an der dann auch andere Mitarbeitende teilnehmen könnten. Auch wenn er eine Bedienungsanleitung lesen würde, müsste er Zeit investieren, also bedeute es doch gleich viel Zeitaufwand, wenn er an der Schulung teilnehmen würde. Doch auch auf diesen Vorschlag will der Dozent nicht eingehen, die genauen Gründe dafür bleiben mir verborgen, da ich nur die eine Seite des Telefonats höre. Das einzige, was ich zum Schluss feststelle: Das Telefongespräch hat gleich lange gedauert wie die nicht zustande gekommene Schulung.

Was zeigen diese weiteren Beispiele aus dem IT-Supportalltag?

Ich werde Ohrenzeuge eines Telefongesprächs des IT-Leiters mit einem Dozenten, der ein neu on der PH angeschafftes Gerät benutzen möchte und dafür eine Bedienungsanleitung wünscht. Der IT-Leiter erklärt ihm, dass zur Nutzung dieses Geräts Schulungen angeboten würden und man ihn informieren würde, wann die nächste Schulung stattfindet. Wie ich den Reaktionen des IT-Leiters entnehme, scheint der Dozent der Meinung zu sein, erstens keine Schulung, sondern eine Bedienungsanleitung zu benötigen und zweitens prinzipiell an den vorgesehenen Schulungsdaten keine Zeit zu haben. Der IT-Leiter erklärt dem Dozenten mit einer für die Uhrzeit erstaunlichen Gutmütigkeit, dass das Gerät relativ teuer und heikel sei und man es nur nach einer vorgängigen Schulung zur Verfügung stellen werde. Der Dozent solle doch einen Termin vorschlagen und die IT-Abteilung würde an diesem vom Dozenten frei gewählten Termin eine Schulung veranstalten, an der dann auch andere Mitarbeitende teilnehmen könnten. Auch wenn er eine Bedienungsanleitung lesen würde, müsste er Zeit investieren, also bedeute es doch gleich viel Zeitaufwand, wenn er an der Schulung teilnehmen würde. Doch auch auf diesen Vorschlag will der Dozent nicht eingehen, die genauen Gründe dafür bleiben mir verborgen, da ich nur die eine Seite des Telefonats höre. Das einzige, was ich zum Schluss feststelle: Das Telefongespräch hat gleich lange gedauert wie die nicht zustande gekommene Schulung.

- Die Mitarbeitenden verfügen zum Teil nicht über ausreichendes IT-Know-how. Das hatten wir bereits beim letzten Mal.

- Die Mitarbeitenden zeigen zum Teil relativ wenig Verständnis für die von der IT- Abteilung getroffenen Massnahmen und Vorgaben.

- IT-Mitarbeitende benötigen ein grosses Mass an Kreativität und Frustrationstoleranz bei ihrer Arbeit.

Zwei Geschichten, die ich direkt oder indirekt am Montag mitbekommen habe:

PDF erstellen:

Als ich aus einem anderen Grund in ihrem Büro vorbei schaue, beklagt sich eine Dozentin nebenbei, dass der Farbscanner nur ein Graustufenbild erzeugt habe. Ich erkläre ihr, dass man das beim Scannen einstellen könne. Da ich auf dem Bild das Logo der Hochschule entdecke, mache ich sie darauf aufmerksam, dass irgendwo im Haus jemand ja bereits eine elektronische Version des Dokuments besitze und somit das Scannen überflüssig sei. Ja, sie selbst habe eine elektronische Version des Datei des Dokuments, aber leider in einem Format, das andere nicht lesen könnten (Pagemaker), bestätigt sie mir. Aus diesem Grund mache sie nun mit Hilfe des Farbdruckers und des Scanners eine PDF-Version. Ich erkläre ihr, dass auf ihrem eigenen Notebook ein virtueller PDF-Drucker zum Erzeugen von PDFs installiert sei und solcherart erstellte PDFs weniger Speicherplatz benötigen würden und im Gegensatz zu gescannten PDFs Text auch als Text gespeichert werde und somit einfach kopierbar sei.

Als ich aus einem anderen Grund in ihrem Büro vorbei schaue, beklagt sich eine Dozentin nebenbei, dass der Farbscanner nur ein Graustufenbild erzeugt habe. Ich erkläre ihr, dass man das beim Scannen einstellen könne. Da ich auf dem Bild das Logo der Hochschule entdecke, mache ich sie darauf aufmerksam, dass irgendwo im Haus jemand ja bereits eine elektronische Version des Dokuments besitze und somit das Scannen überflüssig sei. Ja, sie selbst habe eine elektronische Version des Datei des Dokuments, aber leider in einem Format, das andere nicht lesen könnten (Pagemaker), bestätigt sie mir. Aus diesem Grund mache sie nun mit Hilfe des Farbdruckers und des Scanners eine PDF-Version. Ich erkläre ihr, dass auf ihrem eigenen Notebook ein virtueller PDF-Drucker zum Erzeugen von PDFs installiert sei und solcherart erstellte PDFs weniger Speicherplatz benötigen würden und im Gegensatz zu gescannten PDFs Text auch als Text gespeichert werde und somit einfach kopierbar sei.

Word-Dokumente drucken und mailen:

Vor dem Drucker beklagt sich eine Studentin lauthals über die miserable Infrastruktur der Hochschule. Nun habe sie ihr zwanzigseitiges Worddokument bereits vier Mal in Druck gegeben und sie warte seit einer Viertelstunde, aber das Dokument sei immer noch nicht beim Drucker angelangt. In der Not habe sie versucht, das Dokument einer Kollegin zu mailen, aber der Mailserver funktioniere ja auch nicht, immer komme eine Fehlermeldung. Eine kurze Untersuchung ergibt, dass ihr fünfseitiges Word-Dokument 136 Mbytes gross ist, da Digitalfotos unbearbeitet ins Dokument kopiert wurden. Somit werden sowohl die Druckerwarteschlange als auch der Druckprozessor unnötig belastet und die Grössenbeschränkung des Mailservers überschritten.

Was zeigen diese Beispiele aus dem IT-Supportalltag?

Vor dem Drucker beklagt sich eine Studentin lauthals über die miserable Infrastruktur der Hochschule. Nun habe sie ihr zwanzigseitiges Worddokument bereits vier Mal in Druck gegeben und sie warte seit einer Viertelstunde, aber das Dokument sei immer noch nicht beim Drucker angelangt. In der Not habe sie versucht, das Dokument einer Kollegin zu mailen, aber der Mailserver funktioniere ja auch nicht, immer komme eine Fehlermeldung. Eine kurze Untersuchung ergibt, dass ihr fünfseitiges Word-Dokument 136 Mbytes gross ist, da Digitalfotos unbearbeitet ins Dokument kopiert wurden. Somit werden sowohl die Druckerwarteschlange als auch der Druckprozessor unnötig belastet und die Grössenbeschränkung des Mailservers überschritten.

- Die Nutzenden verfügen teilweise nicht über das für ein effizientes Arbeiten notwendige ICT-Know-how. Diese Diagnose ist weder neu noch überraschend. Sie bestätigt sich täglich.

- Die Nutzenden sind sich ihres mangelnden ICT-Know-hows teilweise nicht bewusst. Diese Diagnose ist schon problematischer. In beiden Fällen wurde die Ursache für die Probleme nicht bei den eigenen Kenntnissen gesucht, sondern in der unzureichenden Infrastruktur.

Diese falsche Selbsteinschätzung hat weitere Konsequenzen:- Die Nutzenden wenden sich bei Problemen nicht immer an Fachleute. Sie gehen davon aus, dass sich die Situation nicht ändern lasse und machen bedauernswerte Kopf- und Handstände, um ihre Arbeit erledigen zu können.

- Die Nutzenden besuchen wenig ICT-Weiterbildungen. Sie gehen nicht davon aus, dass ICT-Weiterbildungen ihre aktuellen Probleme lösen könnten. Sie wollen nicht auf Vorrat lernen, sondern ihr aktuelles Problem gelöst haben. Teufelskreis: Aufgrund der aktuellen Probleme fehlt ihnen sowohl Zeit als auch Goodwill für ICT-Weiterbildung.

- Vorgesetzte sehen zum Teil den ICT-Know-how-Mangel eines Teils ihrer Mitarbeitenden nicht. (Da sie selbst unter dem gleichen Know-how-Mangel leiden).

- Vorgesetzte sehen zum Teil den ICT-Weiterbildungsbedarf eines Teils ihrer Mitarbeitenden nicht.

- Studiengangsleitende sehen zum Teil den ICT-Know-how-Mangel eines Teils ihrer Studierenden und Dozierenden nicht. (Da sie selbst unter dem gleichen Know-how-Mangel leiden).

- Studiengangsleitende sehen zum Teil den ICT-Aus- bzw. Weiterbildungsbedarf eines Teils ihrer Studierenden und Dozierenden nicht.

- ECDL …

-- Main.VincentTscherter - 15 Nov 2006

-- Main.VincentTscherter - 15 Nov 2006 - Hmm, mir scheint nicht der Standard das Problem zu sein (ob ECDL oder ein anderer), sondern die Frage, wie ich ein Problembewusstsein erreiche, bzw. aus dem Teufelskreis von Unkenntnis und Ablehnung ausbrechen kann. -- Main.BeatDoebeli - 15 Nov 2006

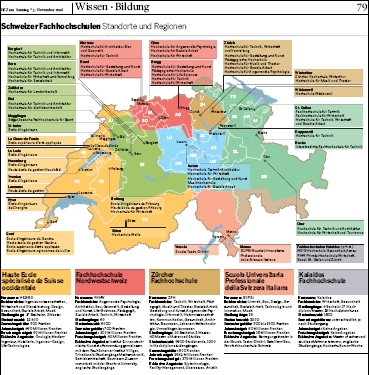

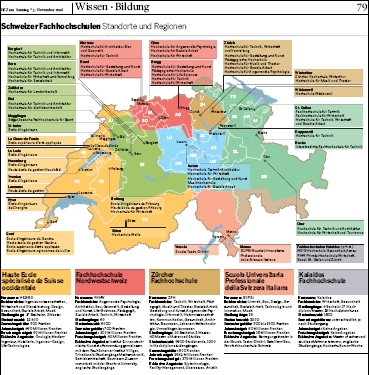

Trotz ihrer geringen Grösse kann die Schweiz bekanntlich recht kompliziert sein. Während Deutschland über 16 verschiedene Bildungssysteme klagt, verfügt die Schweiz über deren 26. Trotz Fusionen ist auch die Schweizer Fachhochschullandschaft noch immer unübersichtlich. Aus diesem Grund hat die NZZ am Sonntag gestern den Versuch unternommen, die Schweizer Fachhochschullandschaft zu kartographieren:

Doch die Situation scheint auch für die NZZ zu komplex zu sein: So sind von den 14(?) pädagogischen Hochschulen gerade mal deren 2 auf der Karte eingetragen, bei der Fachhochschule Nordwestschweiz aber nur der Standort Brugg, es fehlen die Standorte Aarau, Basel, Liestal, Solothurn, Zofingen.

Aber auch die Fachhochschulen selbst müssen sich noch an ihre neuen Bezeichnungen gewöhnen. So erschien in der Sonntagszeitung von gestern ein mehrseitiger Artikel zur Technikförderung an der PH Zofingen, auch wenn es diese PH-Bezeichnung gar nicht gibt (es handelt sich um einen Standort der Pädagogischen Hochschule FHNW).

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 19 Jan 2026 - 12:38.