Bildungspolitik

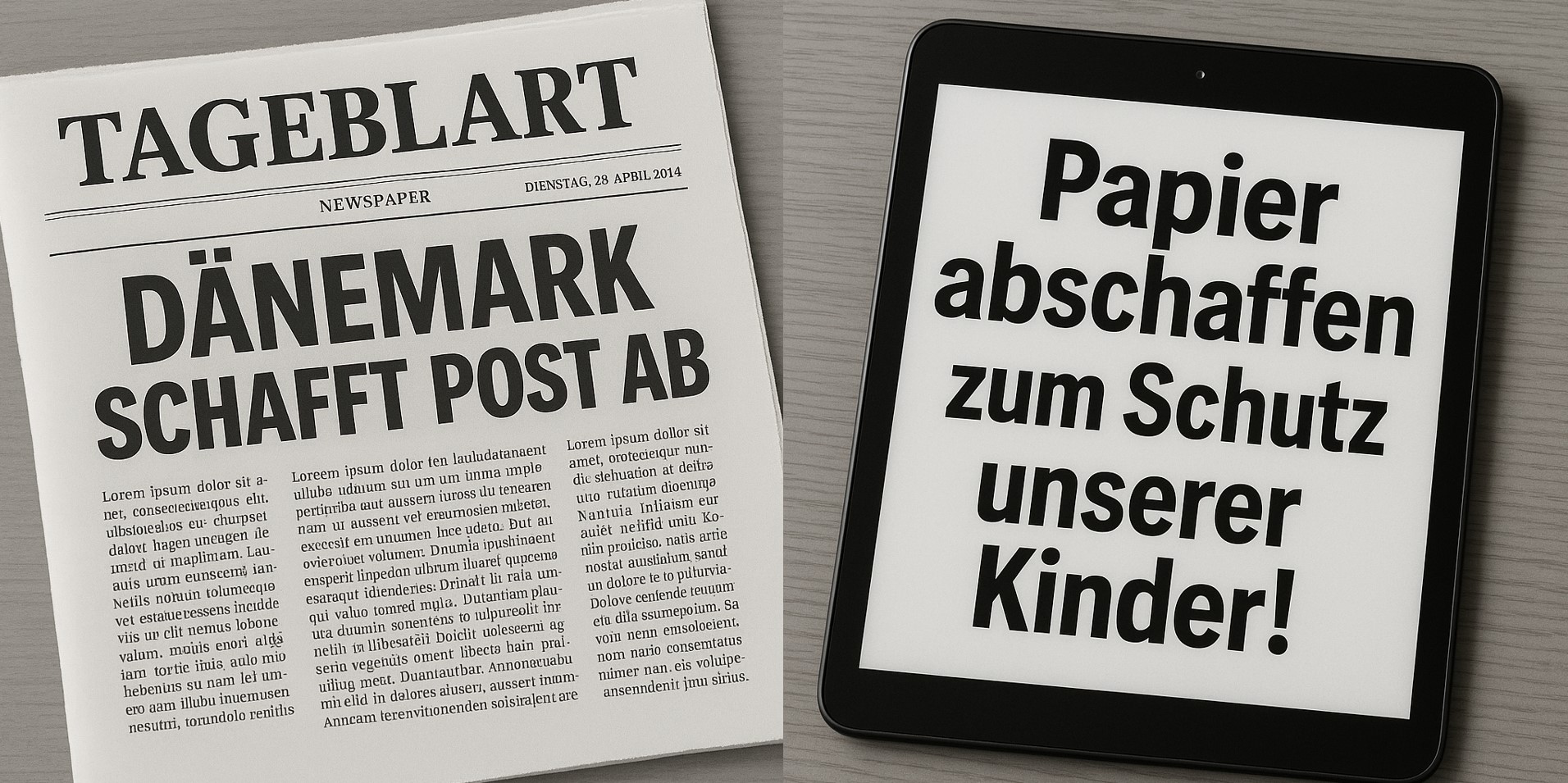

Dänemark schafft die Post ab!

Wir sollten dem Beispiel folgen und zum Schutze der Kinder Papier verbieten!

- Gewisse Medien pauschalisieren, was das Redaktionssystem hergibt.

- Gewisse Kreise stellen pauschale, vermeintlich klare und einfache Forderungen auf

- Begründet werden die Forderungen mit Argumenten, die oft auf massiven Generalisierungen beruhen oder gar nicht zur Forderung passen

Nein, es geht nicht um computergestütztes Denken!

Warum diese Übersetzung des Begriffs Computational Thinking gefährlich ist

In letzter Zeit bin ich mehrfach dem Begriff computergestütztes Denken als Übersetzungen des Konzepts computational thinking (Biblionetz:w02206) begegnet. Während schon der englische Begriff sehr unterschiedlich ausgelegt und verstanden werden kann, ist die deutsche Übersetzung als computersgestütztes Denken ihreführend und aus meiner Sicht gar gefährlich für das eigentlich dahinter stehende Anliegen.

Immer wieder passiert es, dass in Positionspapieren oder sozialen Medien in der Schweiz ein obligatorisches Schulfach "Digitale Kompetenz", "Medienkompetenz", "Datenkompetenz" o.ä. gefordert wird. Ich weiss nicht so recht, wie ich mit solchen Forderungen umgehen soll: Einerseits bin ich meist mit den Argumenten für eine solches Schulfach einverstanden, andererseits denke ich mir dann: "Ja Moment, ein solches Schulfach haben wir doch schon!"

Im Rahmen der digitalen Transformation geht es unter anderem auch darum, neue Kompetenzen in den Lehrplänen (Biblionetz:w01274) der verschiedenen Schulstufen zu verankern. Bei entsprechenden Projekten habe ich bereits öfters die Kritik gehört: "Was Sie da vorschlagen, ist viel zu anspruchsvoll! Das begreifen nicht einmal die Lehrpersonen - ja selbst ich als leitender Beamter in der Bildungsadministration verstehe trotz Doktortitel nicht, wovon sie sprechen. Wie sollten das Kinder verstehen?"

Die eine heikle bildungspolitische Aufgabe besteht dann jeweils darin, dem leitenden Beamten zu erklären, dass das vorgeschlagene Thema durchaus erfolgreich schon mit Kindern erprobt worden ist ;-)...

Zum anderen gibt es aber mehrere Gründe, warum es sinnvoll ist, dass bei neuen Themen die Lehrpläne zu Beginn Unerfüllbares verlangen:

Diesen Beitrag als PDF downloaden  Eigentlich hatte ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, mich nicht öffentlich zu Informatik auf der Sekundarstufe II zu äussern, einerseits weil ich bereits mit Informatik auf der Volksschulstufe genügend zu tun habe und andererseits weil ich es umgekehrt auch nicht schätze, wenn Stufenfremde sich ausgiebig zur Volksschulstufe äussern.

Nun muss ich aber meinem Unmut doch Luft machen: Mir scheint, dass die Fachmittelschulen (FMS) als Stiefkind der Gymnasien bezüglich Informatik zwischen Stuhl und Bank fallen. Der 2018 beschlossene neue Rahmenlehrplan fällt beim Thema Informatik inhaltlich massiv hinter die im Lehrplan 21 für die unteren Schulstufen definierten Kompetenzziele zurück. Aber auch die aktuelle Stellungnahme des VSG scheint nicht wirklich darauf zu vertrauen, dass bezüglich Digitalisierung auf der Volksschulstufe viel passiert.

Eigentlich hatte ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, mich nicht öffentlich zu Informatik auf der Sekundarstufe II zu äussern, einerseits weil ich bereits mit Informatik auf der Volksschulstufe genügend zu tun habe und andererseits weil ich es umgekehrt auch nicht schätze, wenn Stufenfremde sich ausgiebig zur Volksschulstufe äussern.

Nun muss ich aber meinem Unmut doch Luft machen: Mir scheint, dass die Fachmittelschulen (FMS) als Stiefkind der Gymnasien bezüglich Informatik zwischen Stuhl und Bank fallen. Der 2018 beschlossene neue Rahmenlehrplan fällt beim Thema Informatik inhaltlich massiv hinter die im Lehrplan 21 für die unteren Schulstufen definierten Kompetenzziele zurück. Aber auch die aktuelle Stellungnahme des VSG scheint nicht wirklich darauf zu vertrauen, dass bezüglich Digitalisierung auf der Volksschulstufe viel passiert.

Eigentlich hatte ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, mich nicht öffentlich zu Informatik auf der Sekundarstufe II zu äussern, einerseits weil ich bereits mit Informatik auf der Volksschulstufe genügend zu tun habe und andererseits weil ich es umgekehrt auch nicht schätze, wenn Stufenfremde sich ausgiebig zur Volksschulstufe äussern.

Nun muss ich aber meinem Unmut doch Luft machen: Mir scheint, dass die Fachmittelschulen (FMS) als Stiefkind der Gymnasien bezüglich Informatik zwischen Stuhl und Bank fallen. Der 2018 beschlossene neue Rahmenlehrplan fällt beim Thema Informatik inhaltlich massiv hinter die im Lehrplan 21 für die unteren Schulstufen definierten Kompetenzziele zurück. Aber auch die aktuelle Stellungnahme des VSG scheint nicht wirklich darauf zu vertrauen, dass bezüglich Digitalisierung auf der Volksschulstufe viel passiert.

Eigentlich hatte ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, mich nicht öffentlich zu Informatik auf der Sekundarstufe II zu äussern, einerseits weil ich bereits mit Informatik auf der Volksschulstufe genügend zu tun habe und andererseits weil ich es umgekehrt auch nicht schätze, wenn Stufenfremde sich ausgiebig zur Volksschulstufe äussern.

Nun muss ich aber meinem Unmut doch Luft machen: Mir scheint, dass die Fachmittelschulen (FMS) als Stiefkind der Gymnasien bezüglich Informatik zwischen Stuhl und Bank fallen. Der 2018 beschlossene neue Rahmenlehrplan fällt beim Thema Informatik inhaltlich massiv hinter die im Lehrplan 21 für die unteren Schulstufen definierten Kompetenzziele zurück. Aber auch die aktuelle Stellungnahme des VSG scheint nicht wirklich darauf zu vertrauen, dass bezüglich Digitalisierung auf der Volksschulstufe viel passiert.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 18 Jan 2026 - 01:41.