Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Jan 2026

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT

Die Frage nach den "richtigen" Geräten für den Schuleinsatz beschäftigt mich schon seit mehr als einem Jahrzehnt (siehe z.B. SchulrelevanteComputertypen). Bring Your Own Device (BYOD) (Biblionetz:w02286) und die aktuelle Tabletflut bringen eine Neauflage dieser Frage mit sich:

Abgesehen davon dass es sich allesamt um kurzfristige Aktionen handelt, bin ich ja nicht an konkreten Produktempfehlungen, sondern an Eigenschaften und Mindestwerten interessiert.

Was müsste denn so ein Tablet/Handheld/Smartphone für die Primarschule (4.-6. Klasse) mindestens können/haben, um im Unterricht effizient eingesetzt werden zu können?

Wir haben uns für eine 7. Klasse im Elternbrief für diese, absichtlich sehr offen gefasste und wenig technische Beschreibung entschieden: "Voraussetzung zur Mitarbeit der neu zusammengesetzten Klasse ist ein Computer mit Internetzugang zuhause sowie das Vorhandensein eines mobilen Geräts, mit dem Texte gelesen, geschrieben und bearbeitet werden können. Das Gerät sollte wlan-fähig und bei einem Smartphone sollte ein Touchscreen vorhanden sein." http://byodkoblenz.wordpress.com/2013/06/06/projektinformationen/ Das Projekt startet nach den Sommerferien. Die mitgebrachten Geräte werden zeigen, ob das so funktioniert... -- Main.DanielBernsen - 19 Jun 2013 Wäre es nicht sinnvoll, ein paar Funktionen zu definieren, damit der Austausch und die Kooperation möglich werden? Audio- und Videoaufnahmen und grobe Schneidemöglichkeit PDF Export Texteditor mit Gestaltungsfunktionen (Word, LibreOffice, Pages ) VGA/HDMI Ausgang - ggf. mit Adapter) Mit dem Browser sollte Etherpad Lite nutzbar sein (geht nur mit aktuellen) -- Main.FelixSchaumburg - 20 Jun 2013 mk

-- Main.KaeserM - 28 Jun 2013

mk

-- Main.KaeserM - 28 Jun 2013

- Worauf ist bei Tablets/Handhelds/Smartphones für den Schuleinsatz zu achten?

- Wie verändern sich Empfehlungen für schulische Geräte, wenn sie sich nicht mehr an Schulen und Schulbehörden, sondern an Eltern richten?

- Asus ME172V-1A056A 7-Zoll-Tablet für 99.- im Mediamarkt (Angebot im Netz nicht zu finden?)

- HP Slate7 7-Zoll-Tablet für 179.- im Interdiscount

- Samsung Galaxy Tab2 7.0 WiFi 8GB M-Tablet bei m-eletronics

- WLAN

- Rückkamera

- …?

Wir haben uns für eine 7. Klasse im Elternbrief für diese, absichtlich sehr offen gefasste und wenig technische Beschreibung entschieden: "Voraussetzung zur Mitarbeit der neu zusammengesetzten Klasse ist ein Computer mit Internetzugang zuhause sowie das Vorhandensein eines mobilen Geräts, mit dem Texte gelesen, geschrieben und bearbeitet werden können. Das Gerät sollte wlan-fähig und bei einem Smartphone sollte ein Touchscreen vorhanden sein." http://byodkoblenz.wordpress.com/2013/06/06/projektinformationen/ Das Projekt startet nach den Sommerferien. Die mitgebrachten Geräte werden zeigen, ob das so funktioniert... -- Main.DanielBernsen - 19 Jun 2013 Wäre es nicht sinnvoll, ein paar Funktionen zu definieren, damit der Austausch und die Kooperation möglich werden? Audio- und Videoaufnahmen und grobe Schneidemöglichkeit PDF Export Texteditor mit Gestaltungsfunktionen (Word, LibreOffice, Pages ) VGA/HDMI Ausgang - ggf. mit Adapter) Mit dem Browser sollte Etherpad Lite nutzbar sein (geht nur mit aktuellen) -- Main.FelixSchaumburg - 20 Jun 2013

Erste Zwischenbilanz

Aus zahlreichen virtuellen und face-to-face-Gesprächen ziehe ich derzeit folgendes Zwischenfazit:- Keine Hardwareanforderungen angeben, sondern formulieren, was mit den Geräten gemacht werden soll.

- Wenn nötig, Programmtypen ("Textverarbeitung", "Tabellenkalkulation") oder sogar bestimmte Programme angeben, die auf den Geräten laufen müssen

- Lieber Herr Zumbrunnen,

Ja, ich kenne das Luzerner 1:1-Projekt (Lehren und Lernen Medienbildung (L+L-MB) in der Sammlung http://www.1to1learning.ch). Für mich ist aber die Frage "Welches Gerät?" bei BYOD eine andere als bei einer schulgesteuerten 1:1-Ausstattung. Hauptmotivation für BYOD ist für mich, dass bereits heute mehr als die Hälfte der Kinder privat ein schultaugliches Gerät besitzt. Warum (ökonomisch und ökologisch gefragt) soll nun Schule oder Elternhaus nochmals ein Gerät beschaffen? Damit fallen alle homogenen Lösungen weg.

Bei der Frage nach den Softwarelizenzen gehe ich davon aus, dass Lernsoftware zunehmend webbasiert sein muss/wird und man "nur" den richtigen Zeitpunkt finden muss, um sich von alten Betriebssystemeinschränkungen zu lösen.

Die Begründung für Microsoft als Betriebssystemlieferant teile ich so nicht. Die Volksschule hat den Auftrag, Allgemeinbildung zu vermitteln und nicht Produkteschulung. Office-Programme gibt es für alle Betriebssysteme und auch das Vorwissen bezüglich Microsoft Windows ist für mich kein Grund, Windows in der Schule zu präferieren. Wir wissen nicht, wie die Betriebssystem- und Softwareherstellerlandschaft in 10 Jahren aussieht, also kann dies auch schlecht als Begründung für die Wahl eines bestimmten Herstellers dienen.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Jun 2013

Angefangen habe ich vor anderthalb Jahren. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Bereich "digitale Medien und Bildung" hatte ich einerseits gebetsmühlenartig versucht die Potenziale von digitalen Medien in der Schule zu präsentieren und habe andererseits während mehr als zehn Jahren immer wieder die gleichen Vorbehalte ICT in der Schule gehört und durchdiskutiert. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es mehrere systematische Auflistungen der Potenziale gab, ich aber keine seriöse Sammlung von Argumenten gegen ICT und 1:1-Ausstattungen im Speziellen finden konnte.

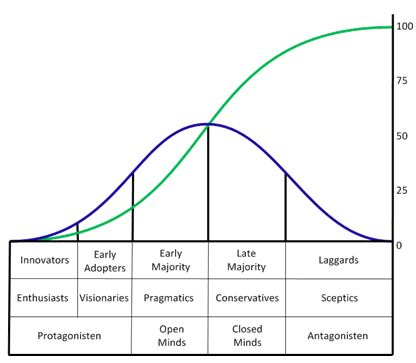

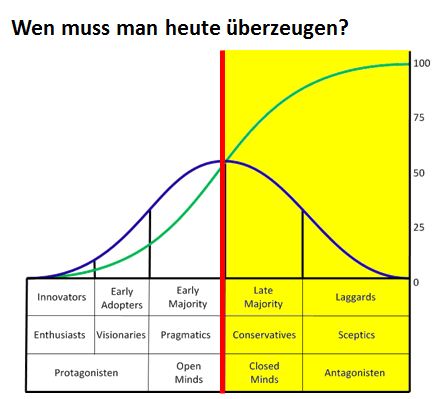

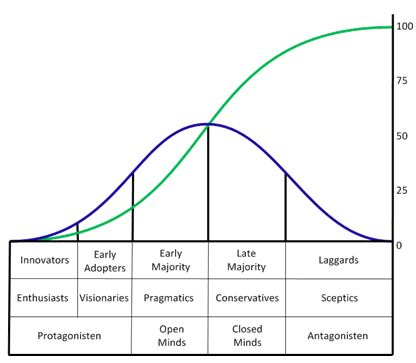

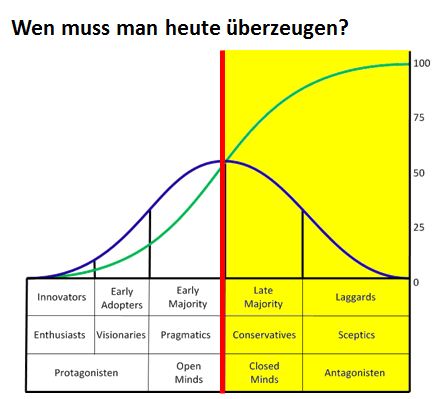

Einerseits war ich des ewigen Argumentierens (vor allem in digital geführten) Diskussionen müde und hätte mir eine Sammlung gewünscht, auf die im Bedarfsfall verwiesen werden kann: "Aha, das 'Aus mir wurd auch etwas'-Argument. Ok, das wird hier abgehandelt: http://blahfasel.org/AusMirWurdeAuchWasArgument" Andererseits dachte ich an das *Crossing the Chasm*-Konzept aus dem gleichnamigen Buch (Biblionetz:b02352) von Gordon Moore.

Darin nimmt Moore die unterschiedlichen Diffusionsphasen von Innovationen von E. M. Rogers (Diffusions of Innovation, Biblionetz:b03045) zum Anlass, auf den Graben (Chasm) zwischen Early Adopters und Early Majority hinzuweisen. Diese unterschiedlichen Gruppen müssen unterschiedlich angesprochen und überzeugt werden. Ähnliche Gräben lassen sich in diesem Innovationsmodell auch zwischen Early und Late Marjory und zwischen Late Majority und Laggards postulieren. Bei jedem Übergang sind andere Überzeugungsstrategien notwendig. Gut, und dies gilt aus meiner Sicht auch bei der Haltung zu digitalen Medien in der Schule. Geht man davon aus, dass die Hälfte der Bildungspolitiker, Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern den Einsatz von ICT befürworten, müsste man sich jetzt auf die zweite Hälfte konzentrieren. Und dazu - langer Rede, kurzer Sinn - gehört eben auch das Ernstnehmen und im besten Fall Widerlegen der Argumente gegen ICT in der Schule. (Redet man immer nur vor Befürwortern über die Vorteile, so ist das preaching to the converted und hilft in der Sache nicht viel weiter).

Im September 2011 hatte ich die ersten 20 Argumente formuliert (siehe Version 1 der Liste) und die Liste danach liegenlassen. Verschiedene Erlebnisse in jüngster Vergangenheit haben nun dazu geführt, dass ich diese Woche die Liste massiv erweitert habe. Derzeit sind dort 57 Argumente zu finden, gruppiert in vier Ablehnungsstärken:

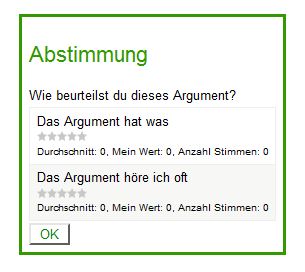

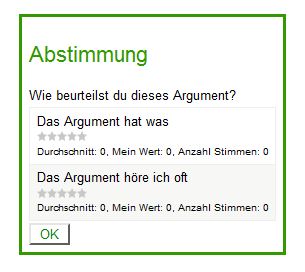

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

- A. Es schadet!

- B. Es lohnt sich nicht.

- C. Es geht nicht.

- D. Schon, aber nicht so.

- "Es geht etwas verloren"-Argumente

- "Es ist zu früh"-Argumente

- "Falsche Anreize"-Argumente

- "Macht dumm"-Argumente

- Gesundheits-Argumente

- Jugendschutz-Argumente

- Umwelt-Argumente

- "Bisher ging es auch ohne"-Argumente

- "Didaktischer Mehrwert"-Argumente

- Finanzielle Argumente

- Schüler-Argumente

- Lehrpersonen-Argumente

- Schulsystem-Argumente

- Technische Argumente

- Ad hominem Argumente

- Unsortierte Argumente

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

Seit gestern kann man die 57 Argumente bewerten, ohne dass man im Wiki angemeldet sein muss. Mich interessiert, wie ernst zu nehmen das Argument scheint und wie oft man es hört.

Gerne nehme ich Anregungen, Kritik und Erweiterungsvorschläge auf: Entweder direkt im Wiki oder dann per Mail an beat@doebe.li

bei einem Mittagessen mit Peter Suter (PHZH, Biblionetz:p01637) haben wir aufgrund der grossen Verbreitung von netzwerkfähigen Endgeräten unter den Studierenden (Notebook, Netbooks, Tablets, Smartphones) und dem Trend zu einfachen eLearning-Tools (wie z.B. Etherpad) überlegt, ob in der Schweiz die Zeit für ein

schweizweites Classroom Response System

reif wäre, angeboten z.B. durch Switch.

Worum geht es?

Was sind Classroom Response Systems?- Wikipedia englisch: http://en.wikipedia.org/wiki/Classroom_response_system

- Wikipedia deutsch: Der Begriff existiert am 14.07.11 nicht in der deutschsprachigen Wikipedia. Sagt das etwas über die Bedeutung aus?

- Biblionetz:w02112

Szenario

Die Dozentin will in einer Veranstaltung eine Frage stellen (offen, multiple choice etc.).- Sie hat dafür auf einer einfachen Weboberfläche (à la doodle.com) die Frage sowie die Antwortmöglichkeiten eingegeben.

- Sie präsentiert auf dem Beamer den Code den Umfrage-Code (dr2fdg) (max. sechsstellige Buchstabenkombination)

- Die Studierenden senden entweder die Antwort zusammen mit dem Code an eine SMS-Nummer oder gehen auf http://poll.switch.ch/dr2fdg und beantworten die Frage dort.

- Die Dozentin kann die Antworten (oder Teile davon) entweder im Webinterface oder direkt in Powerpoint oder Keynote zeigen.

Beispiele solcher Systeme

Diskussion

Natürlich kann man sich fragen, ob es Classroom Response Systems überhaupt braucht, oder ob man nicht einfach die Studierenden mündlich im Hörsaal befragen kann. Obwohl ich selbst bisher den Bedarf für ein CRS nie verspürt habe, sehe ich durchaus Potenziale/Mehrwerte für CRS:- Antworten sind anonym

- Automatisierte Auszählung

- Automatisierte sinnvolle Aufbereitung der Ergebnisse

- Effizienteres Einsammeln von Antworten auf offene Fragen

- Verstärkte Aktivierung der Lernenden

- …

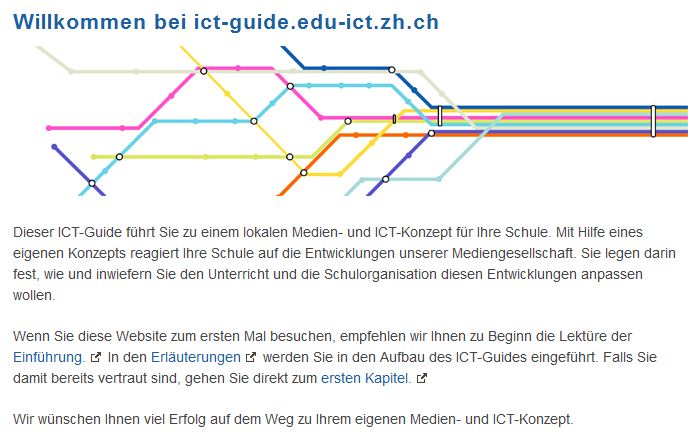

Nicht nur im Kanton Schwyz hat der Erziehungsrat zum Thema ICT getagt (und die neue ICT-Strategie für die Volksschulen im Kanton Schwyz verabschiedet), auch im Kanton Zürich hat sich der Bildungsrat in seiner Sitzung vom 26.11.12 unter anderem mit ICT beschäftigt und dabei den ICT-Guide zur Erarbeitung von stufenübergreifenden Medien- und ICT-Konzepten in Zürcher Volksschulen (Biblionetz:b05062) verabschiedet (BRB 43

Nicht nur im Kanton Schwyz hat der Erziehungsrat zum Thema ICT getagt (und die neue ICT-Strategie für die Volksschulen im Kanton Schwyz verabschiedet), auch im Kanton Zürich hat sich der Bildungsrat in seiner Sitzung vom 26.11.12 unter anderem mit ICT beschäftigt und dabei den ICT-Guide zur Erarbeitung von stufenübergreifenden Medien- und ICT-Konzepten in Zürcher Volksschulen (Biblionetz:b05062) verabschiedet (BRB 43  )

)

http://www.ict-guide.zh.ch/

Dieser ICT-Guide führt Sie zu einem lokalen Medien- und ICT-Konzept für Ihre Schule. Mit Hilfe eines eigenen Konzepts reagiert Ihre Schule auf die Entwicklungen unserer Mediengesellschaft. Sie legen darin fest, wie und inwiefern Sie den Unterricht und die Schulorganisation diesen Entwicklungen anpassen wollen.

Der Guide ist derzeit nur online verfügbar, eine lineare Version in PDF-Form ist angedacht. Als sammelwütiger Biblionetzkar konnte ich es nicht lassen und habe mir selbst ein PDF erstellt, das 175 Seiten umfasst. Der Guide gliedert sich in 11 Kapitel

- Einleitung zum Medien- und ICT-Konzept

- Leben und lernen in der Mediengesellschaft - Ausgangslage Volltext lokal digital vorhanden

- Wo wir stehen - Ist-Analyse der Schule

- Wie wir Medien und ICT in den Unterricht integrieren - Nutzungskonzept

- Welche Unterstützung wir anbieten - Support- und Beratungskonzept

- Wie wir uns Materialien und Wissen zur Verfügung stellen - Wissensmanagement

- Wie wir uns weiterbilden wollen - Weiterbildungskonzept

- Welche Ausrüstung wir einsetzen wollen - Infrastruktur

- Wie wir die Schul- und Unterrichtsqualität pflegen wollen

- Wie wir kommunizieren - Kommunikation und Information

verwiesen...

Das wirklich einzige, was mich ab 2013 an solchen Papieren noch interessieren kann, wird in Kapitel 8.1 beschrieben respektive eben nicht beschrieben. Ich will einfach nicht mehr lesen, dass Lernen ein Prozess sei, der in der Gemeinschaft mehr Spass mache als allein, dass Weiterbildung auch Teambildung sei und dass "...wir unsere Weiterbildung idealerweise mindestens zu zweit angehen werden". Aexgüsi, aber diesen Text finde ich ziemlich peinlich.

-- Main.BeatRuedi - 04 Jan 2013

Soeben lese ich in den SN vom 4.1.2013 ein Interview mit dem höchsten Bildungsdirektor der Schweiz, mit RR Christian Amsler, und dessen Forderung nach mehr Ingenieuren (und damit verbunden weniger Phil-I-ern) und höre mir den Beitrag in 10 vor 10″ an (http://www.srf.ch/player/tv/10vor10/video/ganze-sendung?id=d1373b76-27ed-47c3-a893-9967891935df).

Dabei will Amsler die Förderung zukünftiger Ingenieure möglichst früh, sprich schon in der Primarschule, ansetzen und stimmt damit mit Hromkovic (http://blog.phzh.ch/observatorium/2012/07/02/droht-wirklich-eine-bildungskatastrophe/), nicht aber mit dem ICT-Guide überein.

-- Main.BeatRuedi - 04 Jan 2013

verwiesen...

Das wirklich einzige, was mich ab 2013 an solchen Papieren noch interessieren kann, wird in Kapitel 8.1 beschrieben respektive eben nicht beschrieben. Ich will einfach nicht mehr lesen, dass Lernen ein Prozess sei, der in der Gemeinschaft mehr Spass mache als allein, dass Weiterbildung auch Teambildung sei und dass "...wir unsere Weiterbildung idealerweise mindestens zu zweit angehen werden". Aexgüsi, aber diesen Text finde ich ziemlich peinlich.

-- Main.BeatRuedi - 04 Jan 2013

Soeben lese ich in den SN vom 4.1.2013 ein Interview mit dem höchsten Bildungsdirektor der Schweiz, mit RR Christian Amsler, und dessen Forderung nach mehr Ingenieuren (und damit verbunden weniger Phil-I-ern) und höre mir den Beitrag in 10 vor 10″ an (http://www.srf.ch/player/tv/10vor10/video/ganze-sendung?id=d1373b76-27ed-47c3-a893-9967891935df).

Dabei will Amsler die Förderung zukünftiger Ingenieure möglichst früh, sprich schon in der Primarschule, ansetzen und stimmt damit mit Hromkovic (http://blog.phzh.ch/observatorium/2012/07/02/droht-wirklich-eine-bildungskatastrophe/), nicht aber mit dem ICT-Guide überein.

-- Main.BeatRuedi - 04 Jan 2013

An seiner Sitzung vom 30.11.2012 hat der Erziehungsrat des Kantons Schwyz die neue ICT-Strategie für die Volksschule im Kanton Schwyz

An seiner Sitzung vom 30.11.2012 hat der Erziehungsrat des Kantons Schwyz die neue ICT-Strategie für die Volksschule im Kanton Schwyz  (Biblionetz:t14412) gutgeheissen (Medienmitteilung

(Biblionetz:t14412) gutgeheissen (Medienmitteilung  ). Damit werden die letzten kantonalen Rahmenempfehlungen aus dem Jahr 2000 abgelöst.

Mit der neuen ICT-Strategie für die Volksschulen des Kantons Schwyz kommen die Schwyzer Schulen in wichtigen Punkten einen Schritt weiter:

). Damit werden die letzten kantonalen Rahmenempfehlungen aus dem Jahr 2000 abgelöst.

Mit der neuen ICT-Strategie für die Volksschulen des Kantons Schwyz kommen die Schwyzer Schulen in wichtigen Punkten einen Schritt weiter:

- Infrastruktur: "Auf der Infrastrukturseite haben die Schulträger der Primarstufe und Sekundarstufe I bis zum Schuljahr 2015/16 dafür zu sorgen, dass in jedem Klassenzimmer mindestens ein Computer pro vier Lernende zur Verfügung steht. Empfohlen wird den Schulträgern zudem, bereits in den Kindergärten im Sinne eines weiteren Spiel- und Lernangebots eine Computerecke einzurichten. Weiter wird den Bezirken empfohlen, mittelfristig an ihren Schulen der Sekundarstufe I die Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit einem Notebook oder vergleichbaren Gerät anzustreben. Die Schulen werden bei der Ausarbeitung entsprechender Konzepte vom Kanton unterstützt." (aus der Medienmitteilung)

- Tastaturschreiben: "Das heute auf der Sekundarstufe I unterrichtete Tastaturschreiben (Zehn-Finger-System) soll voraussichtlich ab Schuljahr 2015/2016 bereits ab der 4. Primarklasse im Rahmen von offenen Unterrichtsformen mittels geeigneter Tastaturschreib-Lernprogramme gelernt werden. Eine Arbeitsgruppe wird mit der Vorbereitung und Umsetzung dieses Ziels betraut." (aus der Medienmitteilung)

- Medienbildung auf der Sekundarstufe I: "Im neuen Fach Medienbildung werden in Anlehnung an den neuen Lehrplan 21 zum einen die Grund-lagen der Computernutzung systematisch vermittelt (Schulung in Programmen der Textverarbeitung und -gestaltung, Tabellenkalkulation, Präsentation und das Recherchieren im Internet). Zum zweiten werden medienspezifische Fragestellungen und Probleme thematisiert (Mobilkommunikation, Datenschutz, Si-cherheit im Internet, ethische Fragen rund um Missbrauchsmöglichkeiten des Internets, Urheberrecht, social web, usw.). Drittens sollen informationstechnische Grundlagen und Konzepte vermittelt werden, die einen Einblick in die Welt der Informatik ermöglichen. Das Tastaturschreiben wird explizit nicht im Rahmen dieses Fachs vermittelt." (aus der ICT-Strategie, S. 5-6)

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 11 Feb 2026 - 13:28.