Medienbildung

Medienbildung Archive

- 2Dec 2025

- 1Nov 2025

- 1Aug 2025

- 2Dec 2016

- 1Apr 2016

- 1Mar 2016

- 2Sep 2015

- 1Feb 2015

- 1Oct 2014

- 1Jun 2014

- 1May 2014

- 2Jan 2014

- 1Jun 2013

- 1Feb 2013

- 1Sep 2012

- 1Apr 2012

- 2Jan 2012

- 4Dec 2011

- 1Nov 2011

- 3Sep 2011

- 4Jul 2011

- 1Apr 2011

- 2Mar 2011

- 2Dec 2010

- 2Nov 2010

- 1Oct 2010

- 1May 2010

- 3Apr 2010

- 2Feb 2010

- 1Jan 2010

- 3Dec 2009

- 1Nov 2009

- 2Oct 2009

- 1Aug 2009

- 1Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 3Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Jan 2009

- 1Dec 2008

- 1Nov 2008

- 4Sep 2008

- 1May 2008

- 1Mar 2008

- 1Feb 2008

- 3Jan 2008

- 2Dec 2007

- 1Nov 2007

- 5Oct 2007

- 1Sep 2007

- 3Aug 2007

- 2Jun 2007

- 4May 2007

- 4Apr 2007

- 2Mar 2007

- 2Feb 2007

- 2Dec 2006

- 7Nov 2006

- 2Oct 2006

- 3Aug 2006

- 2Jul 2006

- 6Jun 2006

- 1Apr 2006

- 2Mar 2006

- 2Jan 2006

- 1Dec 2005

- 1Nov 2005

- 1Jul 2005

Medienbildung

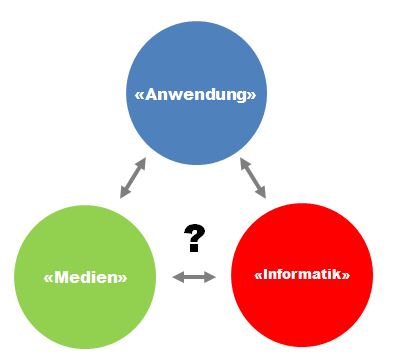

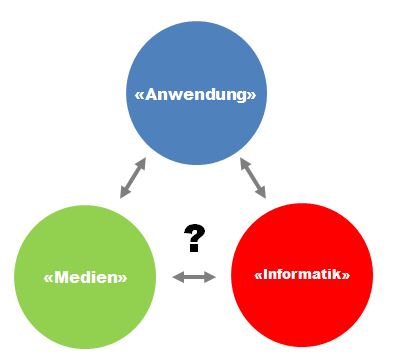

Nicht nur in der Schweiz mit dem Teillehrplan Medien und Informatik (Biblionetz:t17000) des Lehrplans 21 stellt sich die Frage des Verhältnisses von Medienbildung (Biblionetz:w01779) und informatischer Bildung (Biblionetz:w02382). Auch in anderen Ländern bewegt sich das Pendel hin und her.

Grund genug für ein Themenheft der Zeitschrift MedienPädagogik haben wir (Heinz Moser, Horst Niesyto, Klaus Rummler und ich) uns gesagt. Seit kurzem ist der Call for Papers  draussen:

,

draussen:

,

draussen:

draussen:

Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis?

Zum Verhältnis von Medienbildung und informatischer Bildung Die Zeitschrift MedienPädagogik wird sich in einem eigenen Themenheft 2015 breit mit dem Verhältnis Medienbildung und informatische Bildung auseinander setzen. Der vorliegende Call bittet um Themenvorschläge (im Rahmen eines Abstracts von ca. 150-200 Wörtern), welche sich auf folgende Fragebereiche beziehen:- Wie wird der Verlauf der Informatikdiskussion innerhalb der Medienpädagogik in den letzten Jahrzehnten eingeschätzt, und welche Schlüsse müssen daraus für die Zukunft gezogen werden?

- Was sind mögliche Gründe für die aktuellen Bestrebungen in Teilen der Informatik, sich von Medienbildung abzugrenzen? Wurden seitens der Medienpädagogik die Thematisierung informatischer Methoden, Sichtweisen und Prozesse vernachlässigt?

- Gibt es zwischen Medienbildung/ Medienpädagogik und informatischer Bildung einen kohärenten Bereich oder müsste die informatische Bildung unabhängig davon konzipiert werden? Gibt es gemeinsame pädagogische und didaktische Ziele, die für beide Bereiche gelten? Gibt es sich ergänzende, wechselseitig bedingende Aufgaben und Ziele?

- Welche medienbezogenen Kompetenzen sind bei Lernenden und Lehrenden in einer digitalen Gesellschaft erforderlich? Und was bedeutet dies für die Medienbildung sowie für die informatische Bildung?

- Welchen Stellenwert soll die informatische Bildung im Konzept einer medienpädagogischen Grundbildung bzw. einer Grundbildung Medien an Hochschulen und Schulen erhalten? Wie sieht dies in den einzelnen schulischen Bildungsplänen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus? Welche zusätzlichen bildungspolitischen Forderungen wären zu stellen? Ist angesichts der Fülle medienbezogener Aufgabenstellungen der rein fächerintegrative Ansatz an Schulen gescheitert? Bedarf es eines eigenen Schulfachs, um hinreichend Grundlagen für eine fächerintegrative Perspektive zu legen?

- Welche Begründungen für Medienbildung und informatische Bildung gibt es und wie sollen die damit verbundenen Anliegen im Rahmen eines umfassenden Verständnisses in der schulischen Bildung umgesetzt werden?

- Wie lassen sich bei ausserschulischen Aktivitäten Medienbildung und informatische Bildung kombinieren? Welche herausragenden Projekte gibt es hier bereits? Welche Umsetzungsperspektiven in die Breite sind hier sinnvoll und notwendig?

- Wie sind die Entwicklungen im deutschsprachigen Raum in den internationalen Diskurs einzuordnen? Ergibt sich aus dieser Perspektive ein zusätzlicher Handlungsbedarf?

- Einreichung der Abstracts: bis 31. März 2015

- Einladung zur Einreichung der Beiträge bis 30. April 2015

- Abgabe der Manuskripte: bis 31. August 2015

- Begutachtung (Peer-Review-Verfahren): bis 31. Oktober 2015

- Evtl. Überarbeitung der angenommenen Beiträge: bis 10. Januar 2016

- Produktion (Layout, Aufschaltung): bis 31. März 2016

Thomas Merz (PH Thurgau) und ich bieten an der zweiten Tagung Fachdidaktiken der cohep folgenden Workshop an:

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmende und spannende Diskussionen!

Moduldidaktik statt Fachdidaktik?

Zur besonderen Situation von Medienbildung und Informatik Medienbildung und Informatik werden im Lehrplan 21 aufgewertet, indem sie als Themen in einem gemeinsamen Modul eigene Zeitgefässe erhalten. Doch die Fachdidaktiken - oder müsste von Moduldidaktiken gesprochen werden? - Medienbildung und Informatik sind an den einzelnen PHs unterschiedlich ausgeprägt und ausgerichtet. Auch die Verbindung in einem gemeinsamen Modul ist für beide Themen ungewohnt. Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 werden Fragen von Ausrichtung und Gewichtung, aber auch konkret von Lehrmitteln, Aufgabensammlungen sowie notwendiger Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und PH-Dozierenden bald sehr drängend werden. Der Workshop skizziert den aktuellen Stand der Themen an den Deutschschweizer PHs und diskutiert notwendige gemeinsame und getrennte Schritte zu ihrer Professionalisierung.

Vergangenen Mittwoch (11.06.2014) hat die Projektleitung des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) zu einem Hearing in Sachen Teillehrplan ICT und Medien (Biblionetz:t15600) geladen und ca. 50 Vertreterinnen und Vertreter von Kantonen, Pädagogischen Hochschulen und Interessen-Verbänden kamen. Es ging darum, die Arbeit der Expertengruppe II zum Teillehrplan ICT und Medien zu diskutieren, die in der Folge der allgemeinen Lehrplanvernehmlassung in Auftrag gegeben worden war.

Dies könnte man als Wirklichkeit 1, kurz W1 bezeichnen.

Am gestrigen Sonntag hat die NZZ am Sonntag über den Anlass berichtet. Der berichtende Journalist war selbst nicht am Anlass (weil keine Journalisten eingeladen waren), sondern musste sich auf ihm zugespielte Unterlagen und Berichte von Anwesenden (= W2) stützen.

Der Journalist schreibt also seinen Artikel (= W3) und speist ihn ins Redaktionssystem der NZZ ein. Vermutlich der Produzent macht einen kurzen, knackigen Titel dazu: Programmieren als Pflichtstoff (Biblionetz:t16654), ohne am Anlass gewesen (W1) zu sein oder mit den Anwesenden gesprochen zu haben (W2). Die NZZ stellt den Artikel nicht online, er ist also nur für Abonnentinnen und Abonnenten der NZZ am Sonntag wahrnehmbar.

Dazu gehört auch die Redaktion der Gratiszeitung 20 Minuten. Sie verfasst noch am Sonntag ihrerseits einen Artikel (= W4 ), dessen Inhalt einzig und allein aus dem Artikel der NZZ am Sonntag stammt. 20 Minuten war weder am Anlass, noch hat 20 Minuten die relevanten Unterlagen oder hatte Gelegenheit mit Personen zu reden, die am Anlass waren. Am Sonntagmittag erscheint der Artikel unter dem Titel Programmieren als Pflichtfach ab 3. Klasse (Biblionetz:t16662)

Wie immer bei 20 Minuten stürzt sich nun eine Horde von Online-Kommentatoren auf den Artikel und verfasst bis am Sonntagabend über 80 Kommentare (W5) ohne am Anlass gewesen zu sein (W1), die Unterlagen dazu gelesen oder mit Anwesenden gesprochen zu haben (W2), den Artikel in der NZZ am Sonntag zu kennen (W3) oder - wenn man gewisse Kommentare liest - auch nur den Artikel in 20 Minuten (W4) genau gelesen zu haben.

Aus dem Entwurf des Teillehrplans ICT und Medien des Lehrplans 21:

8←-- Nun also doch: Im Lehrplan 21 soll Programmieren einen festen Platz im Unterricht erhalten. Das Modul wird nun "Medien und Informatik" heissen. Laut der 'NZZ am Sonntag' sollen sich Kinder bereits ab der dritten Klasse eine Lektion pro Woche mit Computern, Programmen und neuen Medien auseinandersetzen. In der Oberstufe seien zwei Lektionen pro Woche eingeplant. So der Vorschlag der Expertengruppe der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), weiss die Sonntagszeitung.

8←-- Was davon gehört zu W1 und was zu Wn - oder anders rum gefragt: Welche Änderungen soll es gegenüber der ursprünglichen Fassung geben? -- Main.PeterSomm - 24 Jun 2014 ,

können an einfachen Beispielen Vor- und Nachteile von Primärerfahrungen, Medienbeiträgen und Erfahrungen in virtuellen Lebensräumen beschreiben (z.B. Naturerlebnis, Film, Geschichte, Lernprogramm). (Quelle)

und

Schülerinnen und Schüler können Funktion und Bedeutung der Medien für Kultur, Wirtschaft und Politik beschreiben und darlegen, wie gut einzelne Medien diese Funktion erfüllen (z.B. Manipulation, technische Abhängigkeit, Medien als vierte Gewalt).

Das lese ich auf inside.it

8←-- Nun also doch: Im Lehrplan 21 soll Programmieren einen festen Platz im Unterricht erhalten. Das Modul wird nun "Medien und Informatik" heissen. Laut der 'NZZ am Sonntag' sollen sich Kinder bereits ab der dritten Klasse eine Lektion pro Woche mit Computern, Programmen und neuen Medien auseinandersetzen. In der Oberstufe seien zwei Lektionen pro Woche eingeplant. So der Vorschlag der Expertengruppe der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), weiss die Sonntagszeitung.

8←-- Was davon gehört zu W1 und was zu Wn - oder anders rum gefragt: Welche Änderungen soll es gegenüber der ursprünglichen Fassung geben? -- Main.PeterSomm - 24 Jun 2014 ,

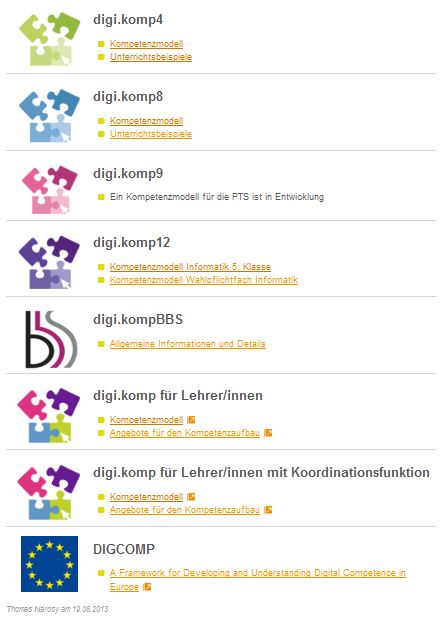

Heute bin ich auf die österreichische Initiative digi.komp - Digitale Kompetenzen informatische Bildung gestossen und habe gesehen, dass in den letzten sechs Monaten einige neue Dokumente veröffentlicht worden sind, die einen Besuch der Website lohnenswert machen (aus Erfahrung weiss ich, dass sich bezüglich digitaler Kompetenzen ein Blick nach Österreich immer mal wieder lohnt!).

digi.komp (Biblionetz:w02453)ist eine Sammlung von Kompetenzen für SchülerInnen verschiedener Altersstufen und für Lehrpersonen ohne und mit ICT-Sonderfunktionen, jeweils mit Erklärungen und Aufgabenbeispielen (http://www.edugroup.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/konzepte/kompetenzmodelle.html):

digi.komp ist eine lohnenswerte deutschsprachige Quelle sowohl bezüglich Inhalten als auch bezüglich Aufbereitung des Themas für Lehrpersonen und Öffentlichkeit. Mir gefallen mindestens zwei Dinge an dieser Initiative:

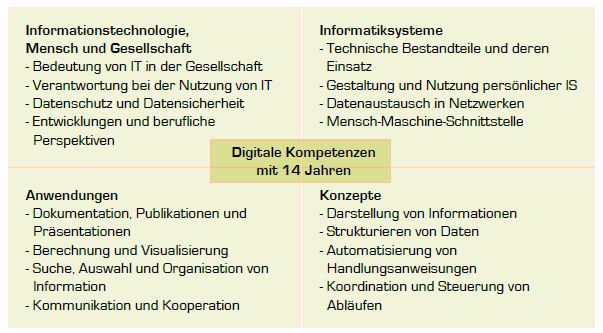

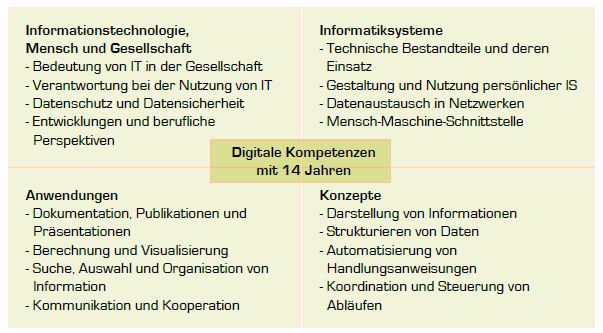

Digitale Kompetenzen umfassen alle Aspekte, die vier Kompetenzbereiche

Auch wenn ich mir die Partner der Initiative anschaue

dann erhalte ich mindestens als naiver aussenstehender Beobachter das Gefühl, dass es in Österreich gelungen ist, "unstoppable Enthusiasm with one voice" zu generieren, wie dies Simon Peyton Jones (Biblionetz:p12809) aus England vorschlägt.

Mögliche Einstiege:

Im Rahmen des Projektes Digikomp wurden als erstes die digitalen Kompetenzen der 1014-Jährigen

definiert und als digi.komp8-Kompetenzkatalog veröffentlicht. Unterrichtsbeispiele erleichtern

und illustrieren die ganz konkrete Praxisumsetzung. digi.komp4, digi.komp9 und digi.komp12 komplettieren

die Standards in den allgemeinbildenden Schulen.

Was sollen Schülerinnen und Schüler also können? Die Kompetenzmodelle gliedern sich jeweils in 4 Bereiche und sind durch einen ausführlichen Kompetenzkatalog im Detail modelliert.

Die Kompetenzmodelle, typische Aufgabenstellungen für den Einsatz im Unterricht sowie weiterführende Informationen sind unter www.digikomp.at abrufbar.

Quelle: Kein Kind ohne Digitale Kompetenzen!

digi.komp arbeitet mit 4 Kompetenzbereichen:

Was sollen Schülerinnen und Schüler also können? Die Kompetenzmodelle gliedern sich jeweils in 4 Bereiche und sind durch einen ausführlichen Kompetenzkatalog im Detail modelliert.

Die Kompetenzmodelle, typische Aufgabenstellungen für den Einsatz im Unterricht sowie weiterführende Informationen sind unter www.digikomp.at abrufbar.

Quelle: Kein Kind ohne Digitale Kompetenzen!

- Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft

- Informatiksysteme

- Anwendungen

- Konzepte

- http://www.digikomp.at

- Kein Kind ohne digitale Kompetenzen

- Ein Handbuch für Lehrende und die Schulaufsicht, 36 Seiten (Biblionetz:b05649)

- Ein Handbuch für Lehrende und die Schulaufsicht, 36 Seiten (Biblionetz:b05649)

- Die digi.komp8 Fibel

- Den digi.komp8-Kompetenzkatalog verstehen und vertiefen, 97 Seiten (Biblionetz:b05650) ,

- Den digi.komp8-Kompetenzkatalog verstehen und vertiefen, 97 Seiten (Biblionetz:b05650) ,

Christian Borowski hat mich vor kurzem auf die Broschüre Computing in the national curriculum - A Guide for primary teachers

Christian Borowski hat mich vor kurzem auf die Broschüre Computing in the national curriculum - A Guide for primary teachers  (Biblionetz:t15952) aufmerksam gemacht. Die Broschüre versucht Englands Primarlehrerinnen und Primarlehrern das neue Thema Computing

(Biblionetz:t15952) aufmerksam gemacht. Die Broschüre versucht Englands Primarlehrerinnen und Primarlehrern das neue Thema Computing

The core of computing is computer science, in which pupils are taught the principles of information and computation, how digital systems work and how to put this knowledge to use through programming. Building on this knowledge and understanding, pupils are equipped to use information technology to create programs, systems and a range of content. Computing also ensures that pupils become digitally literate able to use, and express themselves and develop their ideas through, information and communication technology at a level suitable for the future workplace and as active participants in a digital world.

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Computer Science (CS) | [All pupils] can understand and apply the fundamental principles and concepts of computer science, including abstraction, logic, algorithms and data representation. [All pupils] can analyse problems in computational terms, and have repeated practical experience of writing computer programs in order to solve such problems. |

| Information Technology (IT) | [All pupils] can evaluate and apply information technology, including new or unfamiliar technologies, analytically to solve problems. |

| Digital Literacy (DL) | [All pupils] are responsible, competent, confident and creative users of information and communication technology. (DL) |

Folie 69 aus dem Referat Informatik ist mehr als Informatik

Folie 70 aus dem Referat Informatik ist mehr als Informatik

It should be noted that the statutory requirements

are not labelled under these three headings in the

programme of study, and the distinction between

information technology and digital literacy is open

to some interpretation. The important thing is to

cover the content in a balanced, stimulating and

creative way rather than being overly concerned

about the specifics of terminology.

Für diejenigen, die entsprechende Lehrpläne erarbeiten Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 07 Feb 2026 - 19:29.