Medienbericht

Medienbericht Archive

- 1Dec 2025

- 1Apr 2019

- 3Sep 2016

- 1Jan 2016

- 1Sep 2015

- 1May 2015

- 1Dec 2014

- 1Jun 2014

- 2Oct 2013

- 1Aug 2013

- 1Jul 2013

- 3Jun 2013

- 1Apr 2013

- 1Feb 2013

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Jul 2012

- 1Jan 2012

- 1Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Mar 2011

- 1Feb 2011

- 2Jan 2011

- 1Dec 2010

- 2Sep 2010

- 1Aug 2010

- 1Dec 2009

- 1Oct 2009

- 1Sep 2009

- 2Aug 2009

- 1Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Oct 2008

- 1Aug 2008

- 2Jun 2008

- 1Jan 2008

- 1Oct 2007

- 2Aug 2007

- 1Jun 2007

- 4May 2007

- 3Apr 2007

- 3Feb 2007

- 2Jan 2007

- 2Dec 2006

- 1Nov 2006

- 1Oct 2006

- 3Jul 2006

- 4Jan 2006

- 1Dec 2005

- 4Nov 2005

Medienbericht

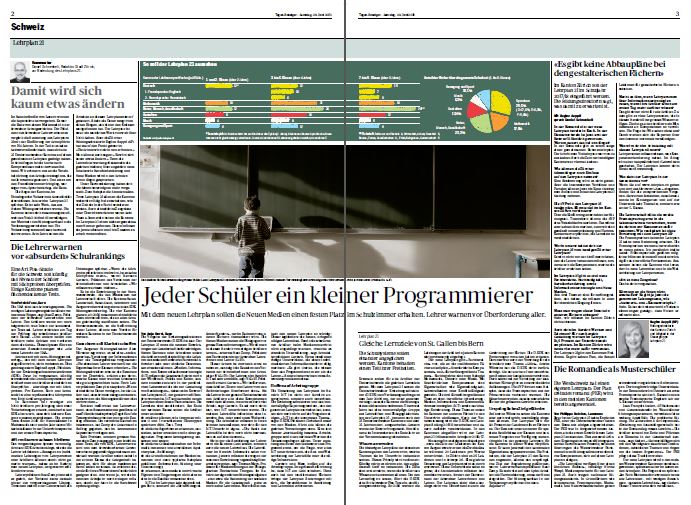

Der Tages Anzeiger stellt den überfachlichen Teillehrplan ICT und Medien (Biblionetz:t15600) ins Zentrum seiner Berichterstattung zum Beginn der öffentlichen Konsultation des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172):

Unter dem Titel Jeder Schüler ein kleiner Programmierer (Biblionetz:t15492) (leider bisher nicht online verfügbar) werden Inhalt und die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Schule beschrieben. Dabei werden auch die informatischen Kompetenzbeschreibungen erwähnt:

Lieber Beat

Hier noch der Link zum oben besprochenen Artikel: http://www.tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Jeder-Schueler-ein-kleiner-Programmierer-/story/19120269

Liebe Grüsse, Silvie -- Main.SilvieSpiess - 30 Jun 2013 Danke für den Hinweis! -- Main.BeatDoebeli - 30 Jun 2013 ,

Die Lernziele sind ambitioniert. Am Ende der sechsten Klasse sollen die Schüler unter anderem:

Ja, es hat auch Informatikkompetenzbeschreibungen im Lehrplan 21, denn Informatikkenntnisse gehören neben Anwendungskenntnissen und einem reflektierten und kritischen Umgang mit ICT (Medienbildung) im 21. Jahrhundert zur Allgemeinbildung. Nur weil Schülerinnen und Schüler Ende der sechsten Klasse

- erklären können, wie Computer mittels 0 und 1 verschiedene Datentypen speichern (Bild, Text, Ton);

- einfache Algorithmen erkennen, darstellen, selber erstellen und in einer geeigneten Programmierumgebung umsetzen und testen;

- einfache Grösseneinheiten der Informatik benennen und abschätzen (Speicherplatz, Auflösung);

- die Grundfunktionen der Medien benennen und dazu typische Beispiele aufzählen (Information, Bildung oder Unterhaltung);

- erkennen, dass mediale und virtuelle Figuren und Umgebungen nicht eins zu eins in die Realität umsetzbar sind.

Bandornamente und Parkette aus Figuren bilden, weiterführen und verändern,

Symmetrien beschreiben und beim Zeichnen nutzen

können sollten (wie im Fachlehrplan Mathematik zu lesen ist), bezeichnen wir sie trotzdem nicht als kleine Mathematiker oder als Plättchenleger. Informatische Themen sind neu und ungewohnt, darum entsteht rasch die Meinung, die verlangten Kompetenzen seien zu anspruchsvoll und speziell.

Sehr interessant ist der folgende Abschnitt des Artikels:

Der Lehrplan im Bereich ICT sei sehr ambitiös, sagt VSLCH-Präsident Bernard Gertsch. «Wir befürchten, dass Schüler, Eltern und Lehrer von den Anforderungen überfordert sind.» Bis die Lehrer in der ganzen Deutschschweiz den Schülern alle diese Kompetenzen vermitteln können, brauche es noch viel Arbeit, sagt Gertsch. Es sei noch nicht klar, wer ICT unterrichten werde. Die meisten Lehrkräfte bräuchten eine intensive Aus- oder zumindest Weiterbildung. Die Schulleiter müssten in ihren Schulen herausfinden, wer sich für den

ICT-Unterricht eigne. «Die Basis der Lehrkräfte ist sich noch nicht bewusst, was da auf sie zukommt.»

(VSLCH = Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter)

Derzeit sind die im Teillehrplan ICT und Medien beschriebenen Kompetenzen als überfachlich definiert, mit der Begründung, sie müssten in alle Fächer integriert werden. Da passt für mich die Formulierung "Es sei noch nicht klar, wer ICT unterrichten werde." irgendwie nicht. Klar, ja: Es ist eine Herausforderung, es braucht Weiterbildung! (Biblionetz:a00280) Aber diese Herausforderung stammt nicht von den Lehrplan 21-Entwicklern, sondern von der soziotechnischen Entwicklung. Die Herausforderung ist da, auch ohne Lehrplan 21.

Wenn bereits jetzt gefragt wird, wer denn das unterrichten soll, dann ist dies ein weiteres Argument für die Forderung nach einem Fach für das Thema (Biblionetz:a00436, Biblionetz:a00980). Damit ist Verbindlichkeit gegeben, damit ist ein Zeitgefäss und eine Lehrperson definiert. Ansonsten droht das Thema einfach unterzugehen, indem es nicht gelehrt wird, obwohl es verpflichtend wäre. Dass dem so ist, kann man anhand der heutigen ICT-Lehrpläne sehen, die meist verpflichtend sind, aber in der Schulrealität oft nicht umgesetzt werden.

Lieber Beat

Hier noch der Link zum oben besprochenen Artikel: http://www.tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Jeder-Schueler-ein-kleiner-Programmierer-/story/19120269

Liebe Grüsse, Silvie -- Main.SilvieSpiess - 30 Jun 2013 Danke für den Hinweis! -- Main.BeatDoebeli - 30 Jun 2013 ,

Das fängt ja gut an  SRF berichtet über die Vorstellung des Entwurfs des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) :

SRF berichtet über die Vorstellung des Entwurfs des Lehrplans 21 (Biblionetz:w02172) :

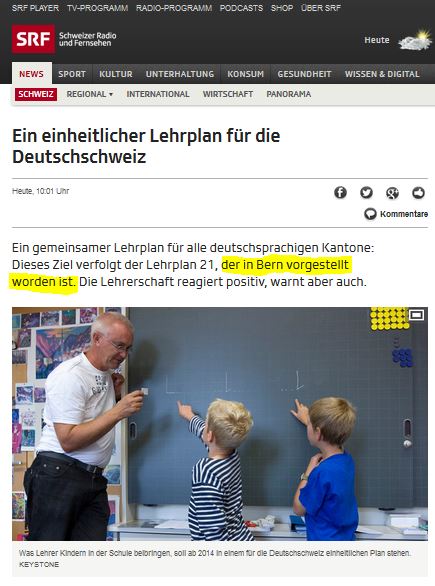

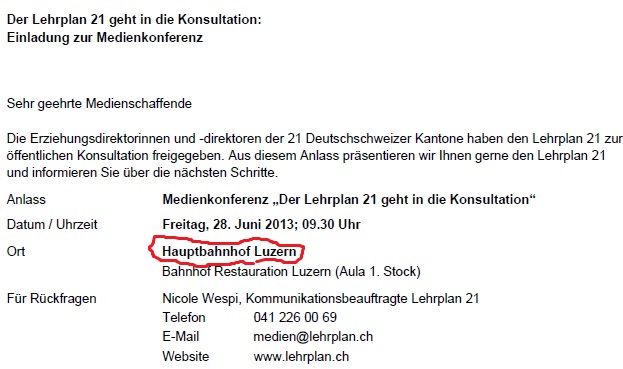

Dumm nur: Die Vorstellung im Rahmen einer Medienkonferenz fand in Luzern und nicht in Bern statt:

Es ist zu hoffen, dass die Medien inhaltlich präziser über den Lehrplanentwurf berichten werden...

Erst vor kurzem hatte ich bereits ein Posting zur Frage, wie sich Digitalisierung und Automatisierung im Deutschunterricht thematisieren liesse (siehe Wie der Oberlehrer in der Schule helfen könnte).

Ein kürzlich erschienener Artikel in der New York Times führt nun verschiedentlich zu Diskussionen, wie weit sich Automatisierung in der Bildung durchsetzen könnte und was dies für Konsequenzen hätte. Eine jahrzehntealte Diskussion über künstliche Intelligenz (Biblionetz:w00039) und Co. in Zeiten von Internet und MOOCs (Biblionetz:w02343) neu aufgerollt...

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

Die Wörter dieses Postings visualisiert mit wordle.net

,

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

Im Artikel Essay-Grading Software Offers Professors a Break (Biblionetz:t14856) beschreibt John Markoff das Projekt des MOOC-Anbieters EdX (Biblionetz:w02363), Aufsätze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch korrigieren zu lassen. EdX will diesen Dienst einerseits selbst einsetzen, andererseits auch kostenlos auf dem Netz anbieten.

Der Vorteil einer solchen Lösung wäre doppelt: Einerseits wäre es natürlich sehr effizient, wenn Computer und nicht Menschen die Aufsätze bewerten würden und andererseits würden Lernende von unmittelbaren Rückmeldungen profitieren.

Selbstverständlich ist der Ansatz der automatisierten Aufsatzkorrektur nicht unumstritten, wie der Artikel dann erklärt. Es gibt auch schon Forscher die Aufsatzkorrekturprogramme mit Nonense-Aufsätzen gefüttert und trotzdem Bestnoten vom System erhalten haben.

Es geht hier um die alte Frage, wie stark Computer menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse übernehmen können. Kommen wir dem Singularity Point von Ray Kurzweil (Biblionetz:p00691) näher?

Und was macht der Schulpraktiker mit dieser (vorerst noch weitgehend) akademischen Diskussion? Zwei spannende Blogpostings von Urs Henning können Ideen liefern, wie sich die Diskussion im gymnasialen Sprachunterricht produktiv nutzen liesse. Unter

stellt Urs Henning folgende Werkzeuge zur Textanalyse vor:

- Wordcounter

- Leichtlesbar

- stilversprechend

- schreiblabor.com

- Ngram Viewer

- blablameter.de

- WriteLike

- Unwörter-Test

- CW Editor

- LinguLab

- Wordle und Tagul

- plagscan.com

- Text Summarizer

- Duden Rechtschreibprüfung

Die Wörter dieses Postings visualisiert mit wordle.net

Am Mittwoch, den 13.02.2013 wurde ich auf der Frontseite der Süddeutschen im Artikel Lesen, Rechnen Facebook (Biblionetz:t14626) zitiert. Wunderbar, nicht?

Dumm nur, dass ich von der Süddeutschen Zeitung nie interviewt worden bin. Weder habe ich mit dem Autor des Artikels je gemailt, telefoniert oder sonst konversiert, noch bin sonst je von der Süddeutschen befragt worden. Trotzdem steht da ein Zitat von mir in Anführungszeichen:

OK, das erklärt auch, warum mich die Süddeutsche an die PH Zürich verfrachtet. Während es für Innerschweizer klar ist, dass mit PHZ die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz gemeint ist, wissen das Ortsfremde eher weniger. Selbst die Baudirektion des Kantons Zürich hat die PH Zürich in Abstimmungsunterlagen schon fälschlicherweise als PHZ statt als PHZH abgekürzt. Hätte man mich aber tatsächlich befragt, so wäre diese Verwechslung aufgefallen.

Soweit, so ungut. Hier hätte diese Geschichte zu Ende sein können und es wäre bei einem Tweet meinerseits geblieben. Doch die Geschichte ist hier eben nicht zuende.

Die Nachrichtenagentur pressetext greift am 14.02.2013 den SZ-Artikel auf, verwendet wiederum mein Zitat und erweitert dies (vermutlich durch eine falsche Satzzeichensetzung) massiv:

Noch fantasievoller geht das christliche Medienmagazin Pro mit dem verfügbaren Material im Artikel Social Media in der Schule um. Da Pro den Schweizerischen Vornamen nicht kennt, macht es den Präsidenten des Schweizerischen Lehrerverbands, Beat Zemp kurzerhand zur

Ich bin ja gespannt, wohin es das Zitat noch überall schafft bzw. wie lange es überhaupt noch irgendwie erkennbar bleibt.

Die Geschichte zeigt für mich aber klar: Medienkompetenz in der Schule ist wichtig und muss verbindlich werden. Damit das einmal gesagt ist!

Auch schön und ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Statistik: 80% of authors cite articles they probably didn't read bit.ly/14FSf3H -- Main.TorstenOtto - 17 Feb 2013 Ich habe während des Studiums in der deutschen Nachbarstadt Singen/Htwl. unterrichtet und bin vom Computer der Bank, bei welcher ich das Lohnkonto hatte, als Frau Beate Rüedi geführt worden. Kein Schalterbeamte hat sich je dazu geäussert, wenn ich Geld abhob. Wesentlicher scheint mir aber, auch an dieser Stelle zu betonen, dass die Jugendlichen auch in den Anwendungen weit weniger kompetent sind, als ihnen immer wieder gern unterschoben wird. -- Main.BeatRueedi - 17 Feb 2013 Update 20.02.2013: Vermutlich durch die via bildblog.de ausgelöste Aufmerksamkeit (dieses Posting wurde gestern etwas mehr als 5000 Mal abgerufen) hat die SZ die Fehler korrigiert und sich bei mir per Mail entschuldigt. Danke -- Main.BeatDoebeli - 20 Feb 2013

Update 21.02.2013: Davon unbeirrt, macht die fehlerhafte Agenturmeldung weiterhin die Runde durch die Schweizer Medien. Gestern 20.02.2013 in der Zürichsee Zeitung, heute am 21.02.2013 wortgleich im Zürcher Unterländer.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Feb 2013

Da sieht man mal wieder: Ohne Computer und Internet ist Quellenprüfung und kritische Medienkompetenz gar nicht möglich. Oder wie wärst du sonst dieser Schlamperei auf die Spur gekommen? Oder: Ist es gar keine Schlamperei, sondern ganz normal wie eben bei der "Stillen Post", dass man keinem Medium (auch nicht dem guten Gedruckten der Enzyklopädie oder vom Pfarrer, vom Lehrer, vom Präsidenten von der Kanzel Runtergepredigten) vorbehaltlos glauben darf. Ich habe inzwischen am meisten "Vertrauen" gegenüber den Medien, auf die viele Augen nicht bloß gucken, sondern deren Besitzer dann auch korrigieren können, was sie falsches gefunden haben: das ist die Wikipedia.

-- Main.LisaRosa - 25 Feb 2013

,

-- Main.BeatDoebeli - 20 Feb 2013

Update 21.02.2013: Davon unbeirrt, macht die fehlerhafte Agenturmeldung weiterhin die Runde durch die Schweizer Medien. Gestern 20.02.2013 in der Zürichsee Zeitung, heute am 21.02.2013 wortgleich im Zürcher Unterländer.

-- Main.BeatDoebeli - 21 Feb 2013

Da sieht man mal wieder: Ohne Computer und Internet ist Quellenprüfung und kritische Medienkompetenz gar nicht möglich. Oder wie wärst du sonst dieser Schlamperei auf die Spur gekommen? Oder: Ist es gar keine Schlamperei, sondern ganz normal wie eben bei der "Stillen Post", dass man keinem Medium (auch nicht dem guten Gedruckten der Enzyklopädie oder vom Pfarrer, vom Lehrer, vom Präsidenten von der Kanzel Runtergepredigten) vorbehaltlos glauben darf. Ich habe inzwischen am meisten "Vertrauen" gegenüber den Medien, auf die viele Augen nicht bloß gucken, sondern deren Besitzer dann auch korrigieren können, was sie falsches gefunden haben: das ist die Wikipedia.

-- Main.LisaRosa - 25 Feb 2013

,

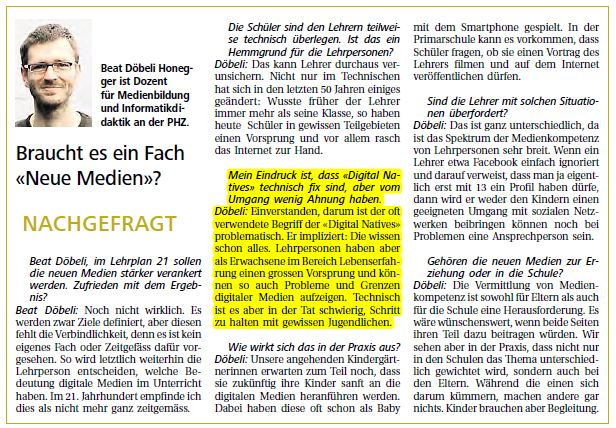

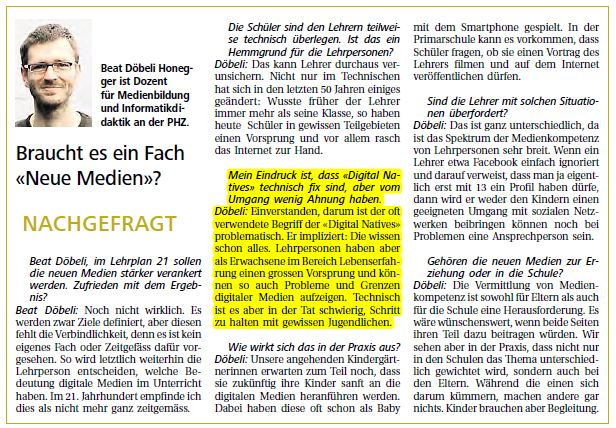

Angesichts der Forderung von Pro Juventute nach einem Schulfach Facebook gibt es Verunsicherung bei solchen Lehrkräften, die selbst nicht besonders netzgewandt sind. Heimgartner betont aber, dass niemand diesen Pädagogen Vorwürfe mache. Sollte Medienkompetenz fester Bestandteil des Lehrplans werden, bräuchten diese Lehrer fachliche Unterstützung.

Dabei geht es nicht um die technischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Hier sind Kinder Erwachsenen im Allgemeinen sowieso um Längen voraus, wie Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich beobachtet hat: "Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen großen Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung."

Nicht nur, dass ich diesen Satz nie gegenüber der SZ geäussert habe, ich bin auch nicht an der Pädagogischen Hochschule Zürich, sondern an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz angestellt. Dieses Detail erleichterte aber einerseits das Aufdecken der Enstehungsgeschichte dieses Zitats und andererseits die Verfolgung der weiteren Geschichte, denn erstaunlicherweise bleibt es nicht bei diesem Zitat. Doch der Reihe nach.

Ich erinnere mich durchaus, in der Vergangenheit mal etwas ähnliches gesagt zu haben. Eine Biblionetz-Recherche bestätigt diesen Verdacht. Am 20.08.2012 habe ich in einem Interview mit der Neuen Luzerner Zeitung gesagt:

Der aktuelle Entwurf erzeugt bei zahlreichen Lehrern jedoch eine gewisse Unsicherheit. Dabei gehe es aber nicht um technische Kenntnisse und Fertigkeiten, versichert Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Kinder seien hier Erwachsenen im Allgemeinen sowieso um Längen voraus. "Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen großen Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung. In Deutschland gibt es bereits erste Konzepte zur Implementierung von Medienerziehung in der Schule. Doch aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wird Medienkompetenz nur punktuell und nicht flächendeckend vermittelt."

Naja, und dieser Agenturartikel wird nun wiederum von verschiedenen Medien ungeprüft übernommen: So erscheint er am 14.02.2013 unter dem Titel bei Medienkompetenz als neues Lernziel bei persoenlich.com und am 15.02.2013 in der Online-Ausgabe der Schweizer Computerworld unter dem Titel Social-Media-Kompetenz in Schweizer Schulen:

Präsidentin des Schweizer Lehrerverbands, Beate Zemp

Mir lässt man erstaunlicherweise den männlichen Beat. Dafür fügt man ins ursprüngliche Zitat einen Grammatikfehler ein und fügt weitere Sätze hinzu, die ich nun mit Bestimmtheit nicht mal in abgewandelter Form irgendeinem Massenmedium gesagt habe, denn wie käme ich dazu, mich als Experte für Medienerziehung in Deutschland zu äussern:

Viele Schweizer Lehrer stehen dem Lernziel kritisch gegenüber, schreibt die Nachrichtenagentur pressetext. Dies habe jedoch nichts mit technischen Kenntnissen oder Fertigkeiten zu tun, wie Beat Döbeli Honegger von der Pädagogischen Hochschule Zürich sagt. Die Kinder seien den Erwachsenen ohnehin um Längen voraus. Aber als Erwachsene haben Lehrpersonen einen große Vorsprung im Bereich Lebenserfahrung.

Auch in Deutschland gebe es bereits erste Konzepte zur Einführung von Medienerziehung in der Schule, sagt Honegger. Doch aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wird Medienkompetenz nur punktuell und nicht flächendeckend vermittelt.

Auch schön und ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Statistik: 80% of authors cite articles they probably didn't read bit.ly/14FSf3H -- Main.TorstenOtto - 17 Feb 2013 Ich habe während des Studiums in der deutschen Nachbarstadt Singen/Htwl. unterrichtet und bin vom Computer der Bank, bei welcher ich das Lohnkonto hatte, als Frau Beate Rüedi geführt worden. Kein Schalterbeamte hat sich je dazu geäussert, wenn ich Geld abhob. Wesentlicher scheint mir aber, auch an dieser Stelle zu betonen, dass die Jugendlichen auch in den Anwendungen weit weniger kompetent sind, als ihnen immer wieder gern unterschoben wird. -- Main.BeatRueedi - 17 Feb 2013 Update 20.02.2013: Vermutlich durch die via bildblog.de ausgelöste Aufmerksamkeit (dieses Posting wurde gestern etwas mehr als 5000 Mal abgerufen) hat die SZ die Fehler korrigiert und sich bei mir per Mail entschuldigt. Danke

Derzeit geistert vielerorts die Meldung durch die Medien (z.B. St. Galler Tagblatt, Sonntagszeitung), dass die Schweiz zu den bestausgerüsteten Ländern bezüglich ICT gehören würde, jedoch weltweit nur den 41. Platz bezüglich ICT-Kompetenzen aufweisen würde. Wasser auf die Mühlen derjenigen, die mehr ICT-Ausbildung fordern, oder?

Doch Vorsicht: Traue nur der Statistik, die Du selbst

Derzeit geistert vielerorts die Meldung durch die Medien (z.B. St. Galler Tagblatt, Sonntagszeitung), dass die Schweiz zu den bestausgerüsteten Ländern bezüglich ICT gehören würde, jedoch weltweit nur den 41. Platz bezüglich ICT-Kompetenzen aufweisen würde. Wasser auf die Mühlen derjenigen, die mehr ICT-Ausbildung fordern, oder?

Doch Vorsicht: Traue nur der Statistik, die Du selbst

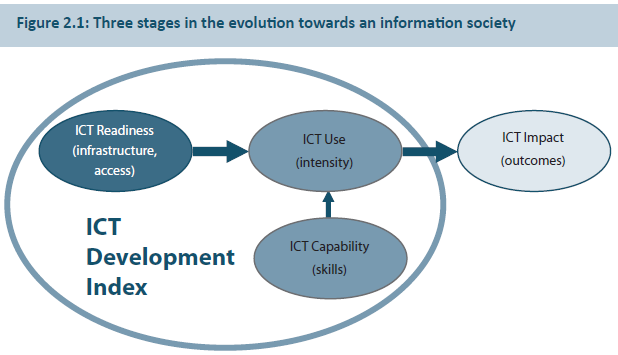

Quelle: ITU (Biblionetz:b05010, Seite 16)

- Access sub-index: This sub-index captures ICT readiness, and includes five infrastructure and access indicators (fixed-telephone subscriptions, mobilecellular telephone subscriptions, international Internet bandwidth per Internet user, percentage of households with a computer, and percentage of households with Internet access).

- Use sub-index: This sub-index captures ICT intensity, and includes three ICT intensity and usage indicators (percentage of Internet users, fixed (wired)-broadband subscriptions, and active mobilebroadband subscriptions).

- Skills sub-index: This sub-index captures ICT capability or skills as indispensable input indicators. It includes three proxy indicators (adult literacy, gross secondary enrolment and gross tertiary enrolment), and therefore is given less weight in the computation of the IDI compared with the other two sub-indices.

- adult literacy: Prozentsatz der Erwachsenen des Landes, die lesen können.

- gross secondary enrolment: Prozent der 12-17 Jährigen, die eine Sekundarschule besuchen (siehe Wikipedia:Gross_enrolment_ratio)

- gross tertiary entrolment: Prozent der Bevölkerung, die eine akademische Ausbildung macht (siehe Wikipedia:Gross_enrolment_ratio)

(Biblionet7:b05011) der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH aus Österreich empfohlen. Die Lektüre hat mir meinen gegenüber dem IDI gehegten Verdacht bestätigt.

(Biblionet7:b05011) der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH aus Österreich empfohlen. Die Lektüre hat mir meinen gegenüber dem IDI gehegten Verdacht bestätigt.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 17 Jan 2026 - 16:16.