Wiki

Wiki Archive

- 2May 2025

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Oct 2011

- 1Nov 2009

- 1Oct 2009

- 1Sep 2009

- 1Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Nov 2008

- 1Sep 2008

- 1Jul 2008

- 2Apr 2008

- 2Mar 2008

- 1Feb 2008

- 1Jan 2008

- 4Dec 2007

- 3Nov 2007

- 2Oct 2007

- 4Aug 2007

- 1Jul 2007

- 3Jun 2007

- 1May 2007

- 4Apr 2007

- 2Mar 2007

- 2Feb 2007

- 1Jan 2007

- 6Dec 2006

- 4Nov 2006

- 3Oct 2006

- 4Sep 2006

- 12Aug 2006

- 8Jul 2006

- 6Jun 2006

- 3May 2006

- 3Apr 2006

- 2Mar 2006

- 4Feb 2006

- 2Jan 2006

- 3Dec 2005

- 2Nov 2005

- 12Oct 2005

- 1Sep 2005

- 3Jul 2005

Wiki

Vor circa einem Jahr gab es einen Streit zwischen dem Initiator der Open Source Wiki-Engine TWiki und den restlichen Hauptentwicklern. Hintergründe dieses Streits lassen sich bei Bedarf nachlesen, relevanter ist die Tatsache, dass ein Fork unter dem Namen Foswiki entstanden und seither weiterentwickelt wird.

Foswiki (steht für Free and Open Source Wiki, nicht sehr fantasievoller Name ) ist derzeit kompatibel mit TWiki, so dass einer Migration wenig im Weg stehen sollte. Ansonsten wird Foswiki aber fleissig weiter entwickelt, wie der Releas Plan zeigt. Es freut mich, dass die Wiki-Engine, die ich seit 2002 zwei privat und beruflich nutze, weiter entwickelt wird und somit eine Zukunft hat.

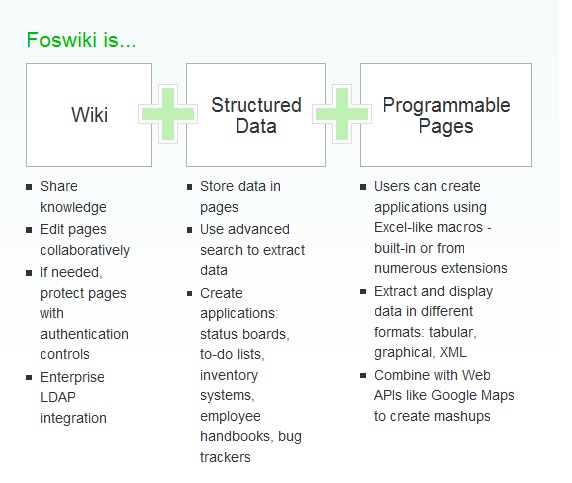

Auf der Website von Foswiki habe ich eine schöne Übersichtsdarstellung gefunden, welche die Kernpunkte von Foswiki aufführt:

Während das Wiki-Prinzip unterdessen weitherum verstanden wird, sehe ich bei der Kombination von Wiki + strukturierte Daten + programmierbare Seiten oft noch Erklärungsbedarf:

Ich habe damit den Fünfer und das Weggli, nämlich ein einfaches Wiki und daneben zwei mächtige Erweiterungen, um die sich aber Leute, die das nicht benötigen, auch nicht zu kümmern brauchen. Konkret: Wer keine strukturierten Daten und keine programmierbaren Seiten benötigt, kann TWiki und Foswiki nutzen, ohne dass er/sie je durch diese Möglichkeiten verwirrt wird. TWiki und Foswiki lassen sich auch als simpel einfache Wikis nutzen. Wer dann aber mehr will, kann Register ziehen, die ein simples Wiki eben nicht bietet.

(Michele Notari (Biblionetz:p01511) und ich haben im Paper Over-computing CSCL Macro scripts  (Biblionetz:t09500) versucht zu zeigen, wie sich diese Features von gewissen Wiki-Engines bei CSCL nutzen lassen.)

Damit folgt TWiki / Foswiki dem wichtigen Designprinzip von guter Software für kreative Tätigkeiten:

low floor, wide walls und high ceiling:

(Biblionetz:t09500) versucht zu zeigen, wie sich diese Features von gewissen Wiki-Engines bei CSCL nutzen lassen.)

Damit folgt TWiki / Foswiki dem wichtigen Designprinzip von guter Software für kreative Tätigkeiten:

low floor, wide walls und high ceiling:

(Biblionetz:t09500) versucht zu zeigen, wie sich diese Features von gewissen Wiki-Engines bei CSCL nutzen lassen.)

Damit folgt TWiki / Foswiki dem wichtigen Designprinzip von guter Software für kreative Tätigkeiten:

low floor, wide walls und high ceiling:

(Biblionetz:t09500) versucht zu zeigen, wie sich diese Features von gewissen Wiki-Engines bei CSCL nutzen lassen.)

Damit folgt TWiki / Foswiki dem wichtigen Designprinzip von guter Software für kreative Tätigkeiten:

low floor, wide walls und high ceiling: - low floor: Geringe Einstiegshürde

- wide walls: Verschiedene Herangehensweisen möglich

- high ceiling: Gegen oben offen Komplexität möglich

Hinweis: Dies ist ein preaching to the converted-Posting. Wer diesen Beitrag liest, muss mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr von seinem Inhalt überzeugt werden.

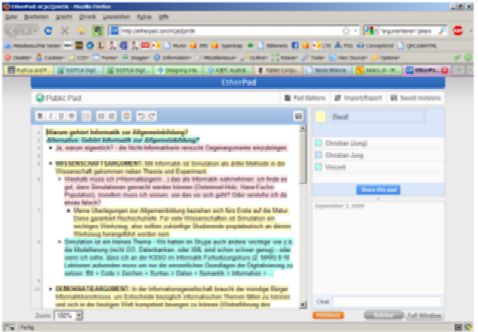

Vor einer Woche habe ich ein neues Projekt angepackt (worum es inhaltlich geht, ein andermal). Ich bin also hingesessen und habe mir so meine Gedanken gemacht. Irgendwann waren meine Gedanken fürs Erste so weit geordnet, dass ich sie gerne mit anderen diskutieren wollte. Ich schmiss meine Überlegungen in einen Skype-Chat, in welchen ich sechs potenziell am Thema Interessierte einlud. Dummerweise wurde ich dann im Büro durch etwas anderes abgelenkt, so dass ich die Chat-Diskussion sich selbst überlassen musste.

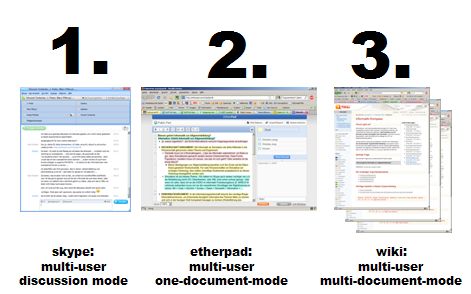

- Als erstes haben wir ein multi-user Werkzeug verwendet, das im Diskussionsmodus funktioniert:

Es gibt nur einen einzigen Raum, Nutzende können nur am einen Ende etwas hinzufügen. - Danach kam ein multi-user Werkzeug hinzu, das auf dem single-document-Modus beruht:

Es gibt nur einen einzigen Raum, Nutzende können überall etwas hinzufügen oder Bestehendes ändern und löschen. - Schliesslich kam mit dem Wiki ein multi-user-Werkzeug hinzu, dass mehrere getrennte Räume bietet:

Im multi-document-Modus können Nutzende auf verschiedenen Seiten etwas hinzufügen oder Bestehendes ändern und löschen.

Hallo Tobias,

natürlich bin ich mir bewusst, dass es noch ein langer Weg ist, bis solche Arbeitsweisen allgemein üblich geworden sind. Doch in diesem Post wollte ich meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass mindestens mein Umfeld genügend early adopters enthält, mit denen man bereits jetzt so arbeiten kann. P.S. Ich kann den Widerspruch in der Aussage nicht sehen, dass erst der User ein Werkzeug zu einem Web 2.0 Werkzeug macht. Klar. Technik bietet Potenziale, aber der Mensch muss sie nutzend gestalten. Technik determiniert selten. -- Main.BeatDoebeli - 19 Sep 2009 Yes - so soll es sein! Ich habe auf der GMW 2009 mit Etherpad experimentiert und bin begeistert. Keine Funktionsfülle, aber genau das, was ich brauche, ohne viel Umstand, einfach transparent. Jetzt wünsche ich mir für die GMW10 Strom an jeden zweiten Platz (wir heben jeden Platz für die GMW11 auf). D. Weber-Wulff -- Main.WeWu - 19 Sep 2009 Lieber Beat Genau den gleichen Prozess haben wir gerade verfolgt, ganz unabhängig von dem Weblog-Beitrag: erst skype, nun etherpad … da stehen wir noch, vielleicht schaffen wir den Sprung noch ins Wiki? -- Main.MandySchiefner - 01 Oct 2009

Den grössten Future-Shock Level an der vergangenen GI-Fachtung Informatik und Schule INFOS 2009) hatte für mich der Beitrag von Michael Hielscher und Christian Wagenknecht mit dem Titel Programming-Wiki: Online Programmieren und Kommentieren (Biblionetz:t09878)

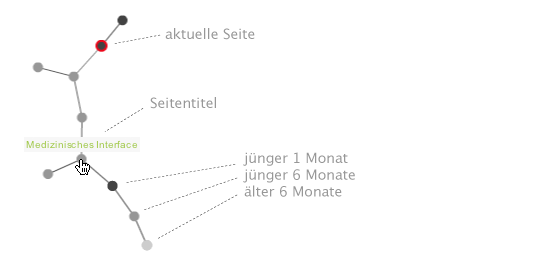

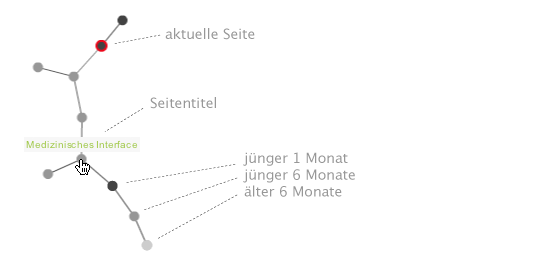

Ein spannendes Flash-Applet zur Navigation wird derzeit an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd entwickelt

Die Inhaltliche Nähe stellt den Versuch dar, dem User eine alternative Navigationsmöglichkeit in unserem Wiki zu geben. Im Gegensatz zur konventionellen hierarchischen Navigation die unter "Menü" abgebildet ist, wird hier der Fokus auf den inhaltlichen Kontext gelegt.

WEitere Details zu den Interaktionsmöglichkeiten, Überlegungen zur Berechnung der inhaltlichen Nähe und zur Implementation gibt es unter http://ig.hfg-gmuend.de/medienlabor/inhaltliche-nahe

Spannend sowohl fürs Biblionetz als auch für Wikis.

Der Wiki-Provider wikispaces bietet jetzt auch ein deutschsprachiges User-Interface an. Zusammen mit seiner Initiative 250'000 kostenlose Wikis für K-12 scheint mir dies eine interessante Möglichkeit für Lehrpersonen, die mit ihrer Klasse ein Wiki nutzen wollen.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 03 Jan 2026 - 05:00.