Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Ein wohltuendes Sowohl-Als-Auch-Buch

23 October 2012 - Version 4 Gestern Abend habe ich mir in der Bahnhofsbuchhandlung das aktuelle Buch Internet - Segen oder Fluch (Biblionetz:b05026) von Kathrin Passig (Biblionetz:p07908) und Sascha Lobo (Biblionetz:p04596) gekauft und voller Freude die erste Hälfte davon gelesen.

Nach den eher extremistischen Lektüren und Diskussionen der vergangenen Wochen habe ich es richtig genossen, wieder mal ein Sowohl-Als-Auch-Buch zu lesen! In einem so genannten Beipackzettel schreibt Lobo, worum es den beiden geht:

Gestern Abend habe ich mir in der Bahnhofsbuchhandlung das aktuelle Buch Internet - Segen oder Fluch (Biblionetz:b05026) von Kathrin Passig (Biblionetz:p07908) und Sascha Lobo (Biblionetz:p04596) gekauft und voller Freude die erste Hälfte davon gelesen.

Nach den eher extremistischen Lektüren und Diskussionen der vergangenen Wochen habe ich es richtig genossen, wieder mal ein Sowohl-Als-Auch-Buch zu lesen! In einem so genannten Beipackzettel schreibt Lobo, worum es den beiden geht:

Das Buch ist eine Anleitung zum doppelten Verständnis: Verständnis des Internet und Verständnis für die Diskussionsgegner.

Wir haben es geschrieben, weil wir bei der Debatte um das Netz mit fast jedem neuen Artikel, jeder Talkshow und jedem Shitstorm das Gefühl hatten, dass etwas schief läuft. Schlimmer noch: dass etwas schief läuft und wir irgendwie Teil davon sind.

Ich kann nicht genau sagen, wann bei mir ein gewisses Unwohlsein begonnen hat, vermutlich Ende 2009, Anfang 2010. Es gibt eine Metapher von Thomas Mann, das ungefähr so lautet: Wenn der Kahn sich zu weit nach links neigt, dann beugt sich der Schiffer zum Ausgleich weit nach rechts. Mit der Binnenschifffahrt mag sich Thomas Mann ausgekannt haben. Mit der Diskussion um das Internet vermutlich nicht.

Irgendwann habe ich mich dabei ertappt, wie ich als Reaktion auf mir widersinnig erscheinende Argumente von Netzkritikern meine Statements immer plakativer dargestellt habe, weniger differenziert. Um mehr Wirkung zu erzielen, den Kahn auszugleichen.

[...]

Zwischentöne, Graustufen, Ambivalenzen, schon immer bei mir vorhanden (wie bei den meisten anderen), habe ich ausgeblendet. Ich habe mir die Welt absichtlich einfacher gemacht, als sie ist. Weil ich mich nach Klarheit gesehnt habe, weil ich davon profitiert habe, weil ich Recht haben wollte, weil ich es nicht besser wusste. Bei der Recherche hat sich herausgestellt, dass dieses Pippi-Langstrumpf-Prinzip ich mache mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt nicht nur mein Problem war (und ist). Es handelt sich vielmehr um den weitverbreitenden Standard in der Internet-Diskussion. Und zwar auf allen Seiten.

Entsprechend versucht das Buch Gegensteuer zu geben, aber eben nicht, indem man sich möglichst weit in die eine oder andere Richtung hinauslehnt, sondern indem man beide Seiten aufzeigt und vorallem Mechanismen üblicher Internetdiskussionen offenlegt. Nach der bisherigen Lektüre hat für mich das Buch seine Stärken insbesondere in den ersten fünf Kapiteln, wo es nicht um einzelne Aspekte dieses "Internets", sondern um die jahrhundertalten Diskussionen zu (technologischen) Veränderungen geht:

Die Recherchen zu diesem Buch haben eine zuvor nur vage vorhandene Ahnung bestätigt: Die Diskussion, die heute vom Internet handelt, ist weitgehend unverändert seit Jahrhunderten im Gang, wir sind Marionetten, die ein uraltes Stück aufführen. (Seite 8)

Als unterdessen NZZ-am-Sonntag-geprüfter Wanderprediger

Es zahlt sich selten aus, die eigenen Kunden, Fans oder Kooperationspartner zu beschimpfen, und es ist verschwörungstheoretisches Denken, die Schuld an einem politischen Missstand ausschließlich in einer bestimmten Personengruppe zu suchen.

Ebenfalls sehr schön fand ich die Bedienungsanleitung für Metaphern und Narrative (dazu zähle ich auch die in bildungspolitischen Diskussionen oft zu hörenden "n=1-6 Schilderungen" über eigene Kinder und Enkelkinder"):

- Man setze Metaphern (Biblionetz:w01117) nur sparsam und risikobewusst ein, so vorsichtig wie Chili in der Tomatensoße. Und danach nicht mit den Fingern in die Augen.

- Zur Erklärung von Sachverhalten sind Metaphern erlaubt, für Begründungen aber verboten. Wo man beides nicht voneinander trennen kann, unterlasse man ihre Verwendung.

- Je stimmiger eine Metapher, desto größer ist die Gefahr, dass man glaubt, man könne damit die ganze Welt erklären. Man sei also misstrauisch gegenüber perfekt frisierten Metaphern.

- Wenn schon Metaphern, dann so wertungsfrei wie möglich. Den Diskussionspartner per Sprachbild zum Vollidioten, zum Verbrecher oder zu Hitler zu machen, empfiehlt sich nur dann, wenn man Interesse an einer diskursiven Sackgasse hat oder möglichst schnell und nachhaltig ein politisches Amt loswerden möchte (unwahrscheinliche Ausnahme: wenn man mit Hitler diskutiert).

- Narrative beweisen nichts. (Leider ist dieser Satz in dieser Absolutheit auch eine Art Narrativ, aber er stimmt trotzdem. Wirklich.)

- Wenn ein neues anekdotenhaftes Argument auftaucht, das genauso aussieht, wie man es selbst am allerliebsten hätte, begegne man ihm mit Misstrauen. Der Wunsch ist nicht nur Vater des Gedankens, sondern auch die Mutter aller Narrative.

Kommentare:

Mir gefallen die Bemerkungen zu Narrativen und Metaphern auch - allerdings finde ich, die Autorin und der Autor halten sich selber nicht daran, wie ich meiner Rezension festgehalten habe: http://schulesocialmedia.com/2012/10/18/rezension-passiglobo-internet-segen-oder-fluch/ Im Bildungskontext braucht es Strategien, um den Umgang mit Anekdoten produktiv zu nutzen. Lehrpersonen haben ja fast eine Besessenheit, Erlebnisse mit Schülerinnen und Schülern in pädagogische Diskussionen einfließen zu lassen und sie damit auch zu verarbeiten. -- PhilippeWampfler - 23 Oct 2012Im Bildungskontext habe ich gar nichts gegen Metaphern, in der Bildungspolitik hingegen wird's problematisch... -- BeatDoebeli - 23 Oct 2012 Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Alles Nullen geht auch nicht - aber ++++++ schon (2. Update)

09 October 2012 - Version 5 Es

Anstrengende Medien-ICT-Informatik-Woche

19 October 2012 - Version 1 Uff! In der kommenden Woche könnte man in der Schweiz praktisch jeden Tag eine Veranstaltung im Bereich Schule und digitale Medien besuchen:  |

23./24.10.2012: Tagung «Förderung der MINT-Kompetenzen» (Basel) "Unter Mitwirkung und mit der Unterstützung von zahlreichen Organisationen aus Bildung und Wirtschaft führen das Forum Bildung, die Akademien der Wissenschaften Schweiz, die WORLDDIDAC, die schweizerische Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote, die Stiftung NaTechEducation sowie die Stiftung MINTeducation diesen Kongress durch, der als Austausch-Plattform für alle mit der Thematik befassten Organisationen dient." |

|

24.10.2012: Veranstaltung «TecLive» (Basel) "Im Dialog mit der Praxis junge Leute für Naturwissenschaften und Technik begeistern ‒ das ist die Grundidee von TecLive. Die Besucherinnen und Besucher der Didacta sind im nahe gelegenen Gymnasium Bäumlihof eingeladen, live mitzuerleben, wie Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Industrie mit Schülerinnen und Schülern zusammen arbeiten. In der Didacta selbst stellen junge Leute aus dem Gymnasium Bäumlihof ihre Arbeiten aus dem Projektunterricht in Biologie, Chemie und Physik vor." Flyer mit Detailprogramm  |

|

24.10.2012: Tagung edu-i-day des SVIA (Basel) "Motto: Lust auf Informatik und ICT: Roboter in der Sek I, Computerspielprogrammierung im Gymnasium, Programmieren in der Primarschule lenkt das nicht zu sehr ab von den eigentlichen Konzepten der Informatik. In 6 verschiedenen Workshops wollen wir aufzeigen, wie Schüler/innen und Schüler und bestimmt auch Lehrpersonen Lust auf Informatik bekommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Informatik und ICT. Am zweiten edu-i-day bietet Ihnen der SVIA in Kombination mit der Didacta Schweiz ein volles Programm." |

|

24.-26.10.2012: Sonderveranstaltung «Schule macht Schule» im Rahmen der Didacta Schweiz (Basel) "Auf der Arena und parallel in zwei Schulzimmer-Containern wird an der Didacta Schweiz Basel gezeigt, was Schule machen soll. Im Programm «Schule macht Schule» geben Lehrpersonen aus verschiedenen Kantonen Einblick in ihren Unterricht. Denn guter Unterricht kann nicht von oben verordnet werden. Er entsteht dort, wo Lehrkräfte von sich aus mit Lust, Neugier und Engagement ihren Unterricht anreichern und sich die Freude am Lernen auf die Lernenden überträgt. Innovative Lehrpersonen sind längst daran umzusetzen, was sich in der Diskussion um den Lehrplan 21 herauskristallisiert, und vielfach sind sie bereits einen Schritt voraus. Dazu gehört die Erkenntnis, dass die Lernenden in einem vom raschen technischen Wandel geprägten Alltag mehr naturwissenschaftlich-technisches Grundlagenwissen benötigen. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (sogenannte MINT-Fächer) erhalten mehr Gewicht. Im Programm «Schule macht Schule» kommen zudem kulturelle Themen sowie gesundheitliche Aspekte zum Zug. Nur ganzheitlich geförderte Kinder und Jugendlich entwickeln Freude am Lernen. Die «Swisscom» engagiert sich als Sponsor grosszügig für die Projekte." (Auf die Schnelle habe ich im Web bedauerlicherweise kein übersichtliches Programm der einzelnen Aktivitäten gefunden. Sachdienliche Hinweise gerne als Kommentar.) |

|

27.10.2012: UNM-Tagung «Medien - Körper - Virtualität» der PH Zürich (Zürich) "Wie kann die Schule Heranwachsende dabei unterstützen, sich im Spannungsfeld von virtuellen und realen Welten zurechtzufinden? Welche Möglichkeiten eröffnet der Einsatz virtueller Lehr-Lern-Umgebungen für schulische Lernprozesse und wie beeinflussen Medienangebote die Sicht auf den eigenen Körper? Auch in diesem Jahr hält die Tagung «Unterrichten mit neuen Medien» ein reichhaltiges, breit gefächertes Programm bereit, das diesen und weiteren Fragen in anschaulichen Referaten und abwechslungsreichen Workshops und Sessions nachgeht. Im Zentrum stehen wie immer zahlreiche Praxisbeispiele und konkrete Ideen für Schule und Unterricht. Das Angebot richtet sich an Lehrpersonen und Schulleitende aller Ausbildungsstufen sowie an Bildungsfachleute, ICT-Verantwortliche und weitere Interessierte." |

Warum meine Folien nicht auf slideshare sind

25 September 2012 - Version 4 slideshare ist das Youtube der Folien. Scheinbar alle stellen ihre Folien nach oder bereits vor der Präsentation auf Slideshare zur Verfügung und erhalten dafür im Gegenzug detaillierte Statistiken, wann ihre Folien wie oft angeshcaut worden sind. Bereits seit längerem denke ich drüber nach, ob ich meine Folien ebenfalls auf Slideshare hochladen sollte. Nicht wenige berichten ja vom Effekt, dass die Views auf Slideshare massiv höher ausfallen als die jeweilige Zuhörerschaft vor Ort beim realen Vortrag. Es gibt jedoch drei Gründe, warum ich mich weiterhin dagegen entscheide:- 1. Hoheit über meine Daten

Auch wenn ich die meisten meiner Arbeitsergebnisse kostenlos veröffentliche will ich trotzdem eine gewisse Kontrolle darüber behalten. Ich will entscheiden können, wo, wann und wie lange welche Produkte von mir im Netz zu finden sind. So kann ich auch bestimmen, in welchem Kontext meine Produkte zu sehen sind. Konkret bedeutet das z.B., dass ich keine Werbung neben meinen Folien haben will.

Zugegeben, mir als Informatiker fällt es leichter, mir meine eigene Infrastruktur aufzubauen, aber mir scheint es wäre allgemein keine schlechte Idee, wenn man die eigene digitale Identität nicht auf fremden kommerziellen Dienstleistern aufbauen würde (siehe dazu Sascha Lobo: Euer Internet ist nur geborgt (Biblionetz:t14297)).

- 2. slideshare-usability

Für mich unverständlicherweise werden bei mir in zahlreichen Firefox-Versionen keine Navigationsknöpfe angezeigt, sprich ich komme bei einer Präsentation nie über Folie eins raus. Im Netz findet man dazu einige Problembeschreibungen, erstaunlicherweise nicht aber im Supportbereich von slideshare selbst. Will ich meine Folien wirklich an einem Ort präsentieren, der mit einem weitverbreiteten Browser nicht navigierbar ist? (Ja, evtl. könnte ich das Problem für meinen Browser lösen, aber wie vielen anderen mit Firefox ist der Zugang verwehrt?)

Das schwerwiegendere Usability-Problem aus meiner Sicht ist die fehlende Möglichkeit von slideshare, einzelne Folien einer Präsentation mittels einer URL zu referenzieren. Ich möchte in Tweets/Blogposts/etc. auf Folie 57 der Präsentation abcde verweisen können. Meines Wissens bietet slideshare diese Möglichkeit bisher nicht.

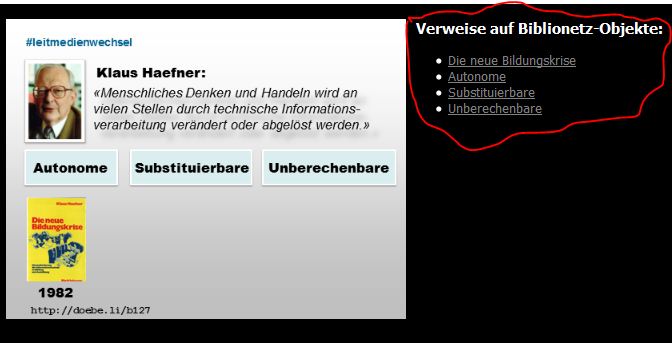

- 3. Biblionetz-Integration

Der dritte Grund ist nicht sehr übertragbar: Zu meinen Denk- und Arbeitswerkzeugen gehört das Biblionetz. Nur wenn ich die Folien selbst publiziere, habe ich die Möglichkeit, zwischen Biblionetz und Folien gegenseitige Bezüge, sprich Links zu setzen. Konkret wird bei vielen Folien von mir auf entsprechende Biblionetzobjekte (Bücher, Begriff, Aussagen etc.) verwiesen und umgekehrt ist im Biblionetz sichtbar, auf welchen meiner Folien das entsprechende Objekt auftaucht.

Verweise auf Biblionetzobjekte bei Folien

Verweise auf Vortragsfolien im Biblionetz

Biblionetz-Metadaten im Notizfeld der Folie

Set pp = New PowerPoint.Application

Set praesi = pp.Presentations.Open(c_PRESENTATIONS & speicherort, , , msoFalse)

[...]

If praesi.Slides(folienNummer).NotesPage.Shapes.Placeholders(2).TextFrame.hastext Then

foliennotizen = praesi.Slides(folienNummer).NotesPage.Shapes.Placeholders(2).TextFrame.TextRange

Damit wären aus meiner Sicht alle Fragen zu slideshare beantwortet. Ausser einer: Warum habe ich Follower auf slideshare, auch wenn ich dort noch nie was publiziert habe?

Worauf warten diese Follower?

Auf Deine Abschlussfrage kann ich Dir eine (Teil-)Erklärung geben, Beat: Ich wurde automatisch Dein Slideshare-Follower, da ich mich auf Slideshare mit meinem Facebook-Account eingeloggt habe und wir im Gesichterbuch befreundet sind. Gruss, Ruedi -- RuediArnold - 18 Oct 2012 OK, das erklärt einiges. -- BeatDoebeli - 18 Oct 2012 Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

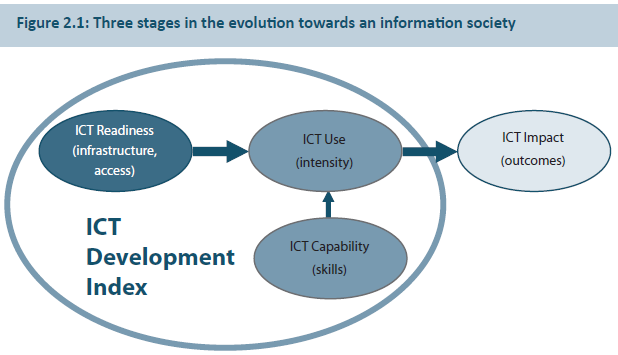

ICT Development Index (IDI) misst Mist (mindestens für die Schweiz)

14 October 2012 - Version 1 Derzeit geistert vielerorts die Meldung durch die Medien (z.B. St. Galler Tagblatt, Sonntagszeitung), dass die Schweiz zu den bestausgerüsteten Ländern bezüglich ICT gehören würde, jedoch weltweit nur den 41. Platz bezüglich ICT-Kompetenzen aufweisen würde. Wasser auf die Mühlen derjenigen, die mehr ICT-Ausbildung fordern, oder?

Doch Vorsicht: Traue nur der Statistik, die Du selbst

Derzeit geistert vielerorts die Meldung durch die Medien (z.B. St. Galler Tagblatt, Sonntagszeitung), dass die Schweiz zu den bestausgerüsteten Ländern bezüglich ICT gehören würde, jedoch weltweit nur den 41. Platz bezüglich ICT-Kompetenzen aufweisen würde. Wasser auf die Mühlen derjenigen, die mehr ICT-Ausbildung fordern, oder?

Doch Vorsicht: Traue nur der Statistik, die Du selbst

Quelle: ITU (Biblionetz:b05010, Seite 16)

- Access sub-index: This sub-index captures ICT readiness, and includes five infrastructure and access indicators (fixed-telephone subscriptions, mobilecellular telephone subscriptions, international Internet bandwidth per Internet user, percentage of households with a computer, and percentage of households with Internet access).

- Use sub-index: This sub-index captures ICT intensity, and includes three ICT intensity and usage indicators (percentage of Internet users, fixed (wired)-broadband subscriptions, and active mobilebroadband subscriptions).

- Skills sub-index: This sub-index captures ICT capability or skills as indispensable input indicators. It includes three proxy indicators (adult literacy, gross secondary enrolment and gross tertiary enrolment), and therefore is given less weight in the computation of the IDI compared with the other two sub-indices.

- adult literacy: Prozentsatz der Erwachsenen des Landes, die lesen können.

- gross secondary enrolment: Prozent der 12-17 Jährigen, die eine Sekundarschule besuchen (siehe Wikipedia:Gross_enrolment_ratio)

- gross tertiary entrolment: Prozent der Bevölkerung, die eine akademische Ausbildung macht (siehe Wikipedia:Gross_enrolment_ratio)

(Biblionet7:b05011) der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH aus Österreich empfohlen. Die Lektüre hat mir meinen gegenüber dem IDI gehegten Verdacht bestätigt.

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

(Biblionet7:b05011) der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH aus Österreich empfohlen. Die Lektüre hat mir meinen gegenüber dem IDI gehegten Verdacht bestätigt.

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

< Previous Page 68 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li