Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Die Offline-Website

21 December 2012 - Version 1 Das Jahr 2012 wird mir unter anderem als das Jahr der Schul-E-Book-Vorträge in Erinnerung bleiben. An verschiedenen Orten wurde ich gebeten, etwas über die Zukunft des Schulbuchs (Biblionetz:f00151) zu erzählen:  |

iLegende Wollmilchsau? Lehrmittel in Zeiten von iPad & Co. l3t talk, 19. März 2012 |

|

Digitale Schulbücher Warum alles ganz einfach ist und welche Schwierigkeiten daraus erwachsen edu-ict Tagung «eBook in der Schule» Zürich, 21. November 2012 |

|

Von eBooks und Warenkörben Eine Annäherung miphd-Tagung, Bern, 22. November 2012 |

Jesses, das Internet ist da!

20 December 2012 - Version 4 Gestern hatte ich meinen letzten Vortrag für dieses Jahr und zwar am Theresianum Ingebohl. Inhaltlich nichts umwerfend Neues, sondern in etwa mein diesjähriger Standardvortrag "Leitmedienwechsel auf der Sekundarstufe II" angepasst an die spezifischen Eigenheiten des Theresianums (u.a. Internatsschule für junge Frauen) und die Vorgespräche mit dem Rektor.

anzuschauen, die noch vom "Zappen im Internet" sprach, Newsgroups vorstellte und zur Suche selbstverständlich die Suchmaschine Altavista vorstellte (da es Google schlicht noch nicht gab (und niemand sich vorstellen konnte, dass Altavista je abgelöst werden könnte)).

Das Leitprogramm war (leider) nicht ganz eine Open Education Ressource (OER) (Biblionetz:w02058), offiziell musste man pro Schule 50 Franken für die Nutzung bezahlen, aber bereits 1997 boten wir das Dokument nicht nur als PDF, sondern auch als veränderbares Word-Dokument an.

anzuschauen, die noch vom "Zappen im Internet" sprach, Newsgroups vorstellte und zur Suche selbstverständlich die Suchmaschine Altavista vorstellte (da es Google schlicht noch nicht gab (und niemand sich vorstellen konnte, dass Altavista je abgelöst werden könnte)).

Das Leitprogramm war (leider) nicht ganz eine Open Education Ressource (OER) (Biblionetz:w02058), offiziell musste man pro Schule 50 Franken für die Nutzung bezahlen, aber bereits 1997 boten wir das Dokument nicht nur als PDF, sondern auch als veränderbares Word-Dokument an.

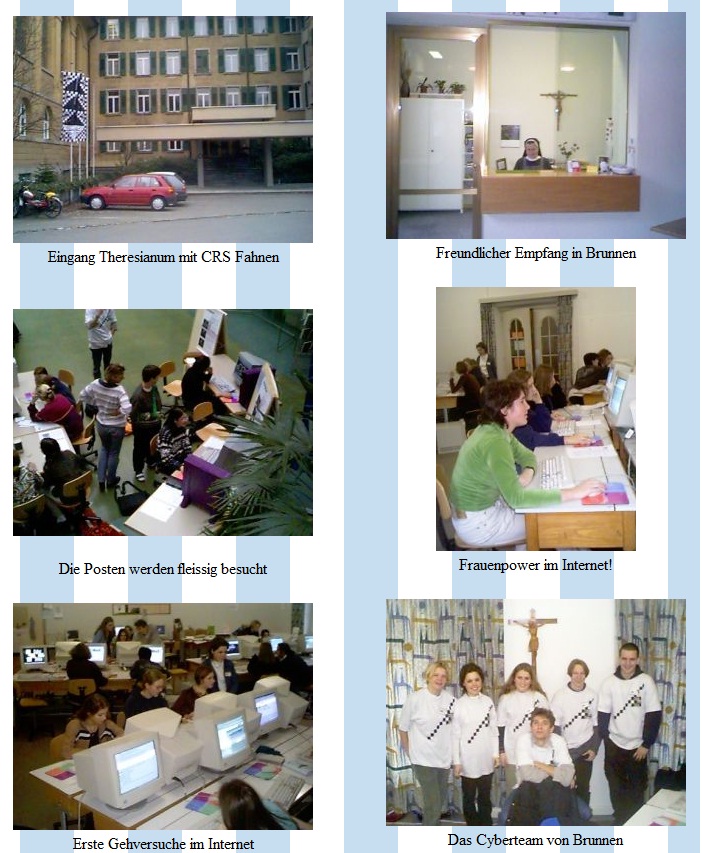

Eindrücke vom Besuch der Cyber Road Show am Theresianum Ingebohl

Eine Folie aus dem gestrigen Vortrag

Vielen Lehrkräften fehlt die Erfahrung, um beurteilen zu können, ob und wie sich die elektronische Spielwiese im Unterricht sinnvoll einsetzen lässt (siehe Kasten). Auch der Wülflinger Lehrer Rene Grisoni hat da seine Zweifel, obwohl ihm klar ist, dass das Internet "in der Wirtschaft einfach überall gefragt sein wird". Aber es lauern auch Gefahren: Drogenhandel über das Netz oder Cyber-Porno. Gefragt sind deshalb schülergerechte Angebote im neuen Datenträger, und da gibt es erste Ansätze. So baut der Kanton Zürich zusammen mit dem Frauenfelder Reallehrer und Computerfreak Hanspeter Füllemann das Schulnetz Schweiz auf (http://www.schulnetz.ch). Auf nationaler Ebene arbeitet die Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB) an der Vernetzung von geeignetem Material. "Damit das Ganze richtig in Fahrt kommt, sollte jetzt auch noch ein Lehrmittelverlag einsteigen", sagt Hansueli Schiller.

15 Jahre.

Selbstverständlich ist auch im Bildungswesen diesbezüglich unglaublich viel passiert. Niemand wehrt sich mehr gegen Mailadressen für Lehrpersonen, Internet gehört zum Alltag aller, Smartphones zum Alltag vieler Lehrpersonen, etc. Aber die Grundfragen und Grundthemen sind seit 15 Jahren eigentlich die gleichen. Beruhigend und beunruhigend gleichzeitig.

Schöne Weihnachten!

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Wettkönig

18 December 2012 - Version 1 Und nochmals gute News kurz vor dem Weltuntergang: Den habe ich zwar nicht vorausgesagt, dafür lag ich aber scheinbar einigermassen richtig bei der Zukunftswette im Rahmen von L3Twork!

Die einfache Mehrheit entschied bei allen Aussagen darüber, ob sie als eingetroffen bewertet wurde oder eben nicht. Der Abstimmung zufolge wurden folgene Aussagen als eingetroffen bewertet:

Mehr zum Verfahren auf dem L3T-Blog

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.- (Aussage 7) In jedem D-A-CH-Land gibt es jeweils an mindestens fünf Schulen Tablet-Klassen.

- (Aussage 8) Die erste Schulklasse in D-A-CH plant, ein ganzes Schuljahr lang ausschließlich digitale Materialien, d.h. keine gedruckten Lehrbücher, zu verwenden.

- (Aussage 10) Ein Schulbuchverlag aus D-A-CH bietet personalisierte gedruckte Schulbücher an. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass KundInnen die Inhalte, die Art der Aufgabenstellung und und/oder Gestaltung auswählen können

Wenn die SBB unbürokratisch hilft...

18 December 2012 - Version 3 Gestern habe ich beim Aussteigen mit Schreck festgestellt, dass ich vermutlich mein Handy im Abteil liegen gelassen hatte (tja, man sollte beim Aussteigen eben aufhören, Rolf Schulmeisters Keynote As Undercover Students in MOOCs (Biblionetz:t14525) schauen zu wollen...). Ein Kontrollanruf in einer Telefonkabine am Bahnhof (ja, das gibt es noch...) bestätigte leider meinen Verdacht. Es klingelte, aber nicht in meinem Rucksack oder Jackentaschen. Mist! Smartphone weg (Ausrede für das neue Modell?), Zugangspasswörter für viele meiner Dienste fahren gerade alleine Richtung Süden (für wie lange alleine?). Gut, wer braucht wenige Tage vor dem Weltuntergang noch ein Smartphone? Aber trotzdem. #grmbl Nun ist es ja ein smartes Smartphone und ich kann auf einer Karte verfolgen wo es ist, es sperren und sogar fernlöschen. Nur: Dafür braucht man Internet, und mein mobiles Internet fuhr ja gerade ohne mich gegen Süden. Was nun? Entweder schnell ins Büro rennen und meinem mobilen Internet bei der Fahrt in den Süden zugucken oder aber: Da stand ein netter Mensch der SBB, der den Reisenden am Verkehrsknotenpunkt Goldau half, den richtigen Zu zu erwischen. "Entschuldigung, ich habe mein Telefon im Zug liegenlassen. Gibt es eine bessere Alternative zur Vermisstmeldung im Internet?" "Hmm, Moment, wie hiess doch der Zugbegleiter auf dem soeben abgefahrenen Zug gleich?"(denkt nach)

"Moment, ich ruf ihn gleich mal an"

(nimmt sein Smartphone und wählt)

"Ich hab's im hintersten Wagen im ersten Vierer-Abteil liegengelassen" "Du Kari, ich habe da einen Kunden, der sein Handy im ersten Viererabteil des letzten Wagens liegen gelassen hat. Könntest Du mal nachschauen gehen?" Fünf Minuten Gespräch über Ehrlichkeit, Diebe und Stadt-Land-Unterschiede... (Telefon klingelt) "Hmm, Du hast nicht's gefunden? Tja, dann war jemand anders schneller. Da kann man nichts machen. Aber halt: Eine Idee habe ich noch. Bleib im Wagen, ich rufe das Handy mal an. Vielleicht hörst Du es ja." (Ich gebe ihm meine Nummer, er wählt) "Nein, es kommt nur der Anrufbeantworter. Naja, hätte ja sein können..." (Sein Telefon klingelt wieder) "Was? Doch gefunden? Du hast jemanden gefragt, warum er sein klingelndes Handy nicht abnehmen wolle und da hat er Dir gesagt, dass das gar nicht sein Handy sei und er es zur Polizei bringen wolle? Sehr schön. Sag mal Kari, wann kommst Du wieder in Goldau vorbei? Um zwei? Ja, ich bin da, da kannst Du es mir geben, ich geb's dann dem Kunden." (wendet sich an mich) "Müssen Sie denn weiter? Ah, Sie sind um fünf wieder hier am Bahnhof, das trifft sich gut. Ich werde dann auch wieder da sein: Sie können das Handy dann bei mir abholen kommen." Wow! So viel Glück im Unglück und so unbürokratisch! Danke, liebe SBB! (und weil man ein Blogposting nicht essen kann, gab's auch Schokolade zum Dank...)

wow, da hast du Glück gehabt - ich hatte letzte Woche beim gleichen Problem weniger

Stiftungsprofessur "Informatische Bildung" an der PH FHNW

18 December 2012 - Version 1 Nachdem ich in den letzten Tagen des öftern gefragt worden bin: Ja, ich habe mitbekommen, dass die Hasler Stiftung für fünf Jahre an der PH FHNW eine Professur für informatische Bildung finanziert. Hier die offizielle Medienmitteilung der PH FHNW ( ):

):

Erste Stiftungsprofessur für Pädagogische Hochschule in der Schweiz

Hasler Stiftung unterstützt während fünf Jahren die Pädagogische Hochschule FHNW Die Hasler Stiftung sponsert eine Professur für informatische Bildung mit zwei Millionen Franken. Die Professur kann auf Anfang 2013 ausgeschrieben werden. Die Pädagogische Hochschule FHNW ist somit die erste pädagogische Hochschule der Schweiz, die eine Stiftungsprofessur einrichten kann. Die Professur für informatische Bildung entspricht den Anliegen der Hasler Stiftung, die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zum Wohl und Nutzen des Denk- und Werkplatzes Schweiz fördert. Prof. Dr. Hermann Forneck, Direktor der Pädagogischen Hochschule FHNW, ist überzeugt: «Mit dieser Professur werden wir einen wichtigen Beitrag zur Etablierung einer informatischen Bildung in der Schweiz leisten können.» Die Hasler Stiftung will aktiv dazu beitragen, dass die Schweiz in Wissenschaft und Technologie auch in Zukunft eine führende Stellung innehat. Die Fördertätigkeit der Stiftung erfolgt durch Finanzierung oder Mitfinanzierung ausgewählter Projekte und Vorhaben in Bildung, Forschung und Innovation im Bereich der IKT. Auftrag der Professur Die Professur für informatische Bildung an der Pädago-gischen Hochschule FHNW entwickelt fachdidaktische konzeptionelle Arbeiten für drei Kompetenzfelder auf der Primar- und Sekundarstufe. An erster Stelle erfolgen grundlegende Einsichten in Aufbau und Funktionsweise informationsverarbeitender Maschinen, Analysemethoden der Informatik sowie der Programmierung. An zweiter Stelle steht die Entwicklung von Anwendungskompetenzen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken etc. An dritter Stelle sollen schliesslich wesentliche informationstechnisch basierte Technologien und ihre Möglichkeiten für Informationsgewinnung, Meinungsbildung, soziale Netzwerkbildung etc. thematisiert werden. Etablierung von Forschungsprojekten Die Professur wird Forschungsprojekte etablieren, die wesentliche Fragen der konzeptionellen Arbeit sowohl analytisch als auch empirisch abstützen. Die Forschung und die Qualität der konzeptionellen Arbeiten und ihre schulpraktischen Ergebnisse wie beispielsweise Lehrmittel werden über die fachwissenschaftliche Öffentlichkeit hinaus einen Beitrag zur informatischen Bildung leisten. Weiter wird die Professur ein einschlägiges Lehrangebot bereitstellen. Das Engagement der Hasler Stiftung ist vorerst auf fünf Jahre ausgelegt.

< Previous Page 65 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li