Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Das schulische Cloud-Dilemma

20 August 2013 - Version 5 Das folgende Posting ist keine abschliessende Haltung, sondern

Das folgende Posting ist keine abschliessende Haltung, sondern - Problem ignorieren: Vermutlich die häufigste Reaktion. Das Thema ist entweder noch unbekannt oder verglichen mit anderen aktuellen Herausforderungen nicht relevant genug für eine Reaktion.

- Schulischen Zwang zu Clouddiensten verbieten: Weder Lehrpersonen noch Schülerinnen und Schüler dürfen gezwungen werden, Clouddienste zu nutzen.

- Jegliche schulische Nutzung von Clouddiensten verbieten: Allen Lehrpersonen wird verboten, Clouddienste für schulische Zwecke zu nutzen.

- Grundsätzliche, staatspolitische Ebene: Der Einsatz muss verboten werden, wenn es den geltenden Datenschutzgesetzen widerspricht, um den Anbietern die Stirn zu bieten und sie zu zwingen, lokale Datenschutzgesetze zu akzeptieren. Oft wird diese Haltung als lächerlich und utopisch abgetan, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Vermutlich würden Anbieter ihre Datenschutzbestimmungen anpassen wollen, wenn genügend viele Verbote ausgesprochen werden. Auf einer normativ-staatlichen Ebene finde ich deshalb diese Haltung nicht ganz abwegig. Problematisch ist natürlich dabei, dass der (berechtigte oder unberechtigte) Eindruck entstehen kann, dass solche Verbote auch Ausdruck einer allgemeinen Technikfeindlichkeit, Abwehrhaltung und Bewahrpädagogik sein könnten...

- Technisch-organisatorische Ebene: Oft wird auf technisch-organisatorische Lösungen verwiesen:

- Auf Open Source Lösungen setzen: Derzeit häufig zu hören ist der Ruf nach Open Source- Lösungen. Das scheint mir ein eigenes Blog-Posting wert zu sein, in Kürze nur dies: Alltagstauglich sind Open-Source-Lösungen derzeit für Office-Lösungen und für Desktops und Notebooks, nicht aber für Tablets, Handhelds und Smartphones.

- Daten in der Cloud verschlüsseln etc.: Solche Lösungen funktionieren im Einzelfall, sind aber meiner Ansicht nach (bisher) nicht schulalltagstauglich.

- Clouds selbst hosten: Man könnte eigene Clouds nutzen, statt solche im Ausland. Wobei dann zu definieren wäre, was "eigene" heissen soll: Im eigenen Land/Kanton/Bundesland oder im Keller des Schulhauses? Und damit wären wir dann bei weiteren Support- und Sicherheitsfragen. Internationale Clouddienste haben das Geld und das Know-how, um ihre Clouds einigermassen sicher zu machen...

- Pragmatische, schulpraktische Ebene: Hier empfehle ich Lehrpersonen oft, Clouddienste dann zu nutzen, wenn sie es für sinnvoll halten, Verbote hin oder her. Der Einsatz digitaler Medien in der Schule wird zu Recht kritisch auf Effektivität und Effizienz abgeklopft. Da macht es aus schulpraktischer Sicht wenig Sinn, wenn staatspolitische Überlegungen dazu führen, dass der Einsatz digitaler Medien in der Schule mühsamer und umständlicher als notwendig ist. Denn das ist wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die den Sinn von ICT in der Schule eh bezweifeln.

Ich habe den Artikel auch kopfschüttelnd gelesen. Wenn die "Lösung" des Problems eine überteuerte, selbst gehostete Schrott-Plattform ist, so ist niemandem gedient. Die 'üblichen Verdächtigen' verletzen keineswegs Datenschutzbestimmungen: Der heikel Punkt sind bspw. von Lehrpersonen veröffentliche persönliche Daten... Nicht der Hammer ist das Problem, aber dessen Nutzung. -- JuergStuker - 20 Aug 2013 ja, auf der praktischen "lebens-" bzw schulweltlichen ebene muss man pragmatisch reagieren - muddling through, mal so, mal anders. Eine wirkliche Lösung, die die Widersprüche auf neuer Ebene entlastet, scheint mir mehr und mehr zu erfordern, solche Probleme nicht mehr als kantonale oder nationale (gesetzlich) lösen zu wollen, sondern zu transnationalen Verhandlungen und Vereinbarungen zu gelangen, denn alle Länder und Regionen sind doch global von diesen Problemen betroffen. -- LisaRosa - 20 Aug 2013 ich arbeite seit jahren auf der pragmatischen ebene, immer nach den jeweils für mich und die betr. kolleginnen praktikabelsten möglichkeiten. seit google drive smartphone optimiert ist, verwalte ich meine >250 SuS dort und teile die dokumente mit eben den kolleginnen. nein, darin sind keine persönlichen daten zu finden: julinda, aufmerksam, 5.5 sind keine persönlichen daten. -- BeatRueedi - 20 Aug 2013 Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

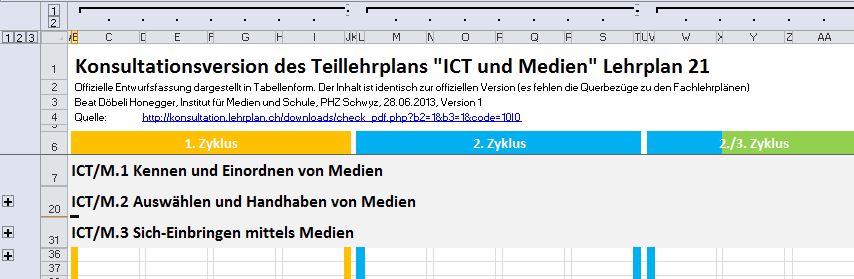

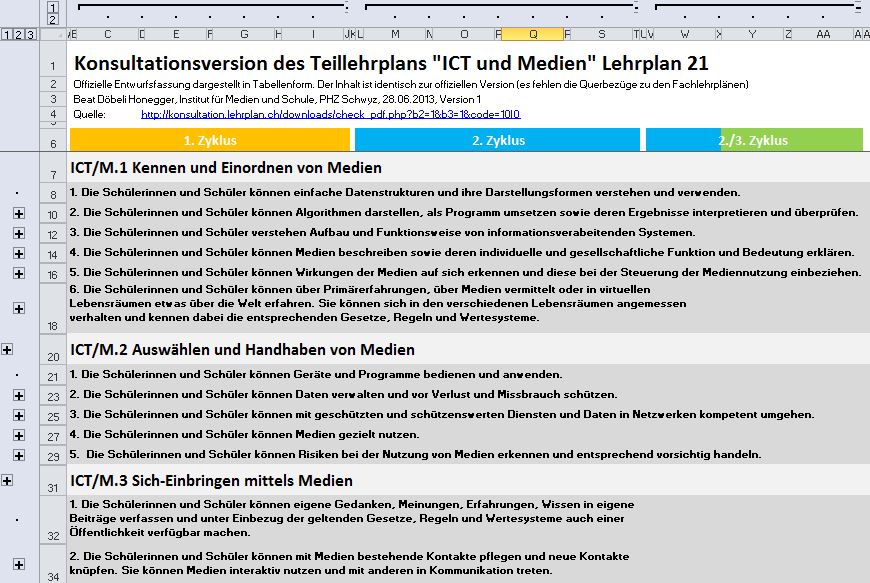

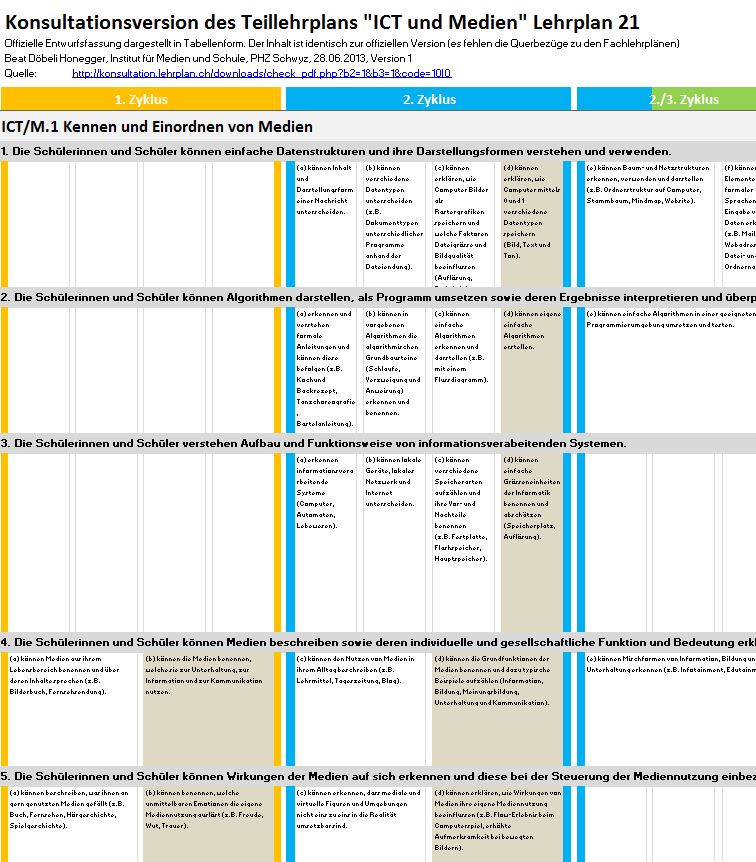

Entwurf des Teillehrplans "ICT und Medien" in Tabellenform

28 June 2013 - Version 2 Update: Nun auch als PDF zum Ausdrucken

Die Erziehungsdirektorinnen und -direktoren der 21 Deutschschweizer Kantone haben den Lehrplan 21 zur öffentlichen Konsultation freigegeben. Hauptadressaten der Konsultation sind die Kantone sowie Institutionen und Organisationen, deren Tätigkeit im direkten Zusammenhang mit der Volksschule steht. Die Konsultation dauert bis Ende 2013. Nach der Auswertung wird der Lehrplan 21 noch einmal überarbeitet und voraussichtlich im Herbst 2014 von den Erziehungsdirektorinnen und -direktoren zur Einführung in den Kantonen freigegeben. Über die Modalitäten der Einführung entscheidet anschliessend jeder Kanton in eigener Kompetenz.

Quelle: www.lehrplan.ch

Unter http://konsultation.lehrplan.ch lässt sich der Lehrplan 21 nun in zwei Darstellungsformen anschauen bzw. herunterladen: Entweder online oder als downloadbares PDF. Insbesondere bei der PDF-Version ist es teilweise schwierig, die Strukturen innerhalb eines Lehrplanteils zu erkennen. Ich habe mir deshalb die Mühe genommen, den Inhalt des Teillehrplans "ICT und Medien" als ein- und ausklappbare Tabelle darzustellen:

Quelle: www.lehrplan.ch

Der Lehrplan "ICT und Medien" wenn nur die Kompetenzbereiche sichbar sind

Der Lehrplan "ICT und Medien" mit eingeblendeten Kompetenzen

Der Lehrplan "ICT und Medien" mit eingeblendeten Kompetenzen und Kompetenzstufen

Download

Damit gibt es nun die Konsultationsversion des Teillehrplans "ICT und Medien" des Lehrplans 21 in drei Varianten:- Online im Browser anschauen (offiziell)

- Download als PDF

(offiziell)

(offiziell)

- Download als XLSX

in Tabellenform

in Tabellenform

- Download als PDF

in Tabellenform

in Tabellenform

ICT/M.1 1.i Schülerinnen und Schüler können Vor- und Nachteile unterschiedlicher Informationsdarstellungen beurteilen.

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Medienkompetenz vermitteln ist Sache der Eltern, sagt die SVP

10 August 2013 - Version 2 Willkommen Sommerloch: Nun haben wir ihn also doch, den Widerstand gegen die Vermittlung von Medienkompetenz (Biblionetz:w00542) im Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172)

«Das geht auf Kosten der Grundkompetenzen, also das, was Kinder und lebens- und berufstauglich macht.» Die Schule solle sich aufs Lesen, Schreiben und Rechnen konzentrieren.

(Quelle: SRF)

(So sieht übrigens auch Der SVP Lehrplan (Biblionetz:b04197) aus dem Jahr 2010 aus...)

#seufz, das ist ja eine so unsäglich veraltete Sichtweise, dass es fast wehtut. Ob diese Kritik viel Gewicht haben wird?

(Quelle: SRF)

Abgesehen vom üblichen Medientrick, "Facebook wird Schulfach" zu schreien, obwohl das Wort Facebook im Lehrplanentwurf kein einziges Mal vorkommt (warum auch, Firmen- und Produktenamen haben in einem allgemeinbildenden Lehrplan nichts zu suchen) wundere ich mich etwas über die Formulierung

Abgesehen vom üblichen Medientrick, "Facebook wird Schulfach" zu schreien, obwohl das Wort Facebook im Lehrplanentwurf kein einziges Mal vorkommt (warum auch, Firmen- und Produktenamen haben in einem allgemeinbildenden Lehrplan nichts zu suchen) wundere ich mich etwas über die Formulierung

Was genau die Kinder im Medienunterricht lernen sollen, legt der Entwurf des Lehrplan 21 nicht fest. Eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe soll sich in den nächsten Wochen zusammensetzen, um die Inhalte zu präzisieren.

Hmm, und was steht denn im entsprechenden Lehrplandokument  (Biblionetz:t15600), das im Fernsehbeitrag sogar zu sehen ist?

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

(Biblionetz:t15600), das im Fernsehbeitrag sogar zu sehen ist?

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.Multiprotokoll-Media-Receiver für BYOD?

29 July 2013 - Version 2 In den 1:1-Projekten an der Projektschule Goldau hat die Möglichkeit, jegliche Bildschirminhalte auf Knopfdruck per WLAN an den Beamer zu senden, grossen Anklang gefunden (siehe DemokratisierungDesBeamers). Dies war in der homogenen iOS-Umgebung der bisherigen Projekte dank AirPlay-Protokoll und einem Apple-TV am Beamer relativ einfach. Die Zukunft - nicht nur an der Projektschule Goldau - wird aber eine heterogene Umgebungen sein, BYOD (Biblionetz:w02286) lässt grüssen. Dummerweise ist aber für die nähere Zukunft kein einheitliches Übertragungsprotokoll für Videodaten per WLAN in Sicht. Derzeit existieren mindestens folgende Standards ("Ich liebe Standards, weil es so viele von ihnen gibt!"):- AirPlay: Proprietäres Protokoll von Apple (WikipediaDeutsch:Airplay)

- Intel Wireless Display (WiDi): Proprietäres Protokoll von Intel, wird evtl. zugunsten von MiraCast (s.u.) aufgegeben (WikipediaDeutsch:Intel_Wireless_Display)

- MiraCast: Offenes Screencast-Protokoll (WikipediaDeutsch:Miracast)

- Chromecast: Im Juli 2013 veröffentlichtes Protokoll von Google, bisher nur in den USA verfügbar (WikipediaDeutsch:Chromecast)

Andreas Hofer hat auf Facebook auf einen HDMI-Receiver hingewiesen, der sowohl AirPlay als auch MiraCast beherrschen soll: http://www.amazon.de/iPush-MiraCast-Receiver-Streaming-Smartphone/dp/B00EBGF158/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1375615448&sr=8-1&keywords=airplay+miracast -- BeatDoebeli - 04 Aug 2013 Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Doppelte Dateien finden

22 July 2013 - Version 2 Die Sommerzeit ist eine gute Gelegenheit für einen verspäteten Frühjahrsputz - vor allem wenn der Frühling gar nicht so richtig stattgefunden hat. Neben Estrich und Keller gehören da auch die virtuellen Speichre dazu. Grund genug also, doppelt und dreifach vorhandene Dateien zu suchen und zu eliminieren. Bei der Suche (für MS-Windows) bin ich auf zwei Tools gestossen, ein einfaches und ein flexibles:Einfach: Auslogics Duplicate File Finder

Flexibel: SearchMyFiles

Eher für technisch Interessierte ist das ebenfalls kostenlose Tool SearchMyFiles

< Previous Page 53 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li