Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Lesenswertes zum MOOC-Hype

22 November 2013 - Version 1 Ich bin ja kein Experte zum Thema MOOCs (Biblionetz:w02343) und gedenke das vorerst auch nicht zu werden (u.a. da ich mich derzeit schwerpuntkmässig mit Schule und nicht mit Hochschule beschäftige und ich (noch) das Gefühl habe, dass MOOCs die Volksschule jetzt nicht grad revolutionieren werden...)

Ich bin deshalb froh über das von Rolf Schulmeister (Biblionetz:p00317) herausgegebene Buch MOOCs - Massive Open Online Courses (Biblionetz:b05384). Endlich ist ein deutschsprachiges Buch erhältlich, welches den MOOC-Hype aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet und vor allem auch historische Parallelen zu Fernlehre, Funk-Kolleg etc. aufzeigt. Nun kann ich entsprechende Fragesteller auf das Buch verweisen und für mich persönlich das Thema MOOCs weiterhin ignorieren

Ich bin ja kein Experte zum Thema MOOCs (Biblionetz:w02343) und gedenke das vorerst auch nicht zu werden (u.a. da ich mich derzeit schwerpuntkmässig mit Schule und nicht mit Hochschule beschäftige und ich (noch) das Gefühl habe, dass MOOCs die Volksschule jetzt nicht grad revolutionieren werden...)

Ich bin deshalb froh über das von Rolf Schulmeister (Biblionetz:p00317) herausgegebene Buch MOOCs - Massive Open Online Courses (Biblionetz:b05384). Endlich ist ein deutschsprachiges Buch erhältlich, welches den MOOC-Hype aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet und vor allem auch historische Parallelen zu Fernlehre, Funk-Kolleg etc. aufzeigt. Nun kann ich entsprechende Fragesteller auf das Buch verweisen und für mich persönlich das Thema MOOCs weiterhin ignorieren  Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.Was der LCH zu digitalen Kompetenzen im Lehrplan 21 sagt

22 November 2013 - Version 1 Am 21.11.2013 hat der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) seine Vernehmlassungsantwort zur Entwurfsfassung des Lehrplans 21 (Biblionetz:b05300) veröffentlicht.

Der Lehrplan 21 ist überladen. Die Kompetenzen in den einzelnen Fachbereichen müssen reduziert und auch für den Laien verständlich formuliert werden. Zudem sollen Stundentafel, Schülerbeurteilung, Zeugnisse und Lehrerweiterbildung auf den Lehrplan bezogen einheitlich definiert werden, damit ein in sich stimmiges Curriculum entsteht, das dann von der Lehrerinnen und Lehrern auch umgesetzt werden kann. Dies sind die hauptsächlichen Anliegen des LCH, basierend auf der Vernehmlassung in den rund 30 Mitgliedsorganisationen.

Im 27-seitigen Dokument Konsultationsantwort des LCH zum Lehrplan 21  (Biblionetz:t15812) stellt der LCH zum Schluss 10 Forderungen auf:

(Biblionetz:t15812) stellt der LCH zum Schluss 10 Forderungen auf:

- Menge der Kompetenzen reduzieren und priorisieren

- Mindestansprüche angemessener definieren

- Verständlichkeit für Eltern und Öffentlichkeit verbessern

- Schülerbeurteilung und -benotung mitplanen

- Kohärenz zu Stundentafeln, Zeugnissen und Lehrmitteln herstellen

- Fremdsprachen-Abfolge vereinheitlichen und Obligatorium an der Primarstufe reduzieren

- Fächerübergreifende Themen einarbeiten oder als Fach führen

- Verbundene Fächer für Fachunterricht transparent halten

- Werthaltungen auf internationale Konventionen beziehen

- Einführung gemeinsam konzipieren und ausreichend budgetieren

Von Interessenvertretern werden ein Ausbau des Programmierens und eine bessere Differenzierung des

Themas ICT gefordert. Die D-EDK hat dafür im Sommer 2013 eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Die Forderung nach verstärkten Kompetenzen im Programmieren zum Beispiel Im Rahmen von Projekten

(Roboterbau und ähnlich) wird von der Sekundarstufe I mit Verständnis und zum Teil Wohlwollen aufgenommen.

Eine Präzisierung und Klärung der Kompetenzanforderungen ist jedoch sinnvoll. Befürwortet

wird die geforderte Aufteilung des Themas in Programmieren/Technik, Anwendung und Medienpädagogik.

Favorisiert wird eine Einarbeitung in Mathe und Deutsch, sekundär auch in Gestalten und NMG.

Abgelehnt wird die Unterbringung von Programmieren in NMG.

Die Ressourcen für eine breite Weiterbildung der Lehrpersonen sowie für die Anpassung der Infrastruktur

müssen bereitgestellt werden. Aus Geldmangel nur wenige Fachlehrpersonen auszubilden, führt zur

analogen Situation wie bei den Fremdsprachen: Es entsteht ein weiteres obligatorisches Fach mit Fachlehrersystem,

das die Anzahl Lehrpersonen pro Klasse weiter erhöht. Problematisch ist die Abwertung

von bisherigen Fächern: Was wäre Mathe ohne Algorithmen und Programmieren, Gestalten ohne

Bildsprache, Deutsch ohne Medienkommunikation.

ICT könnte also in drei Bereiche aufgeteilt werden und als Bestandteil der Volksschulbildung in die bisherigen

Fächer und Gefässe eingearbeitet werden. Es wäre in der Geschichte der Schule nicht das erste

Mal, dass neue Fachgebiete ohne neues Fach integriert worden sind. Mit dieser Lösung wird das Führen

eines überfachlichen Themas ICT überflüssig.

Mit einer breiten Weiterbildungsoffensive und der Aufstockung der Grundausbildung der Primarlehrpersonen

auf ein MA-Niveau entsteht kein Druck für eine neue Kategorie von Fachlehrpersonen. Dies würde

nur das System weiter parzellieren und den Abspracheaufwand ins Unermessliche treiben.

Ernsthaft zu prüfen ist eine kompensatorische Umlagerung von ERG als Fach in die Klassenlehrerstunden

und in Geschichte / NMG zu Gunsten von ICT/Medienpädagogik und Informatik.

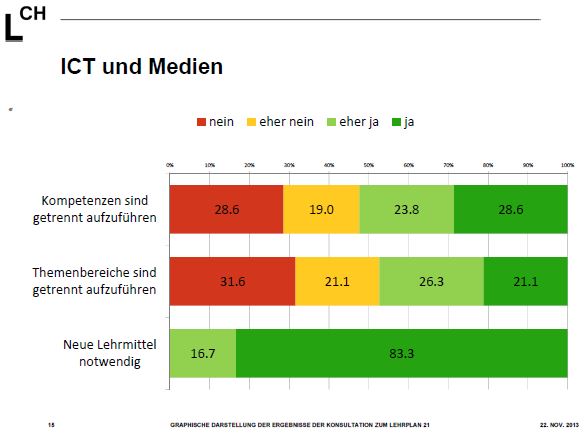

Das sind spannende Aussagen, welche sicher die kommende Diskussion prägen werden. Interessant sind diesbezüglich auch die zusätzlichen Fragen, die der LCH (nicht nur in Bezug auf digitale Kompetenzen) gestellt hat:

- Kompetenzen sind gretrennt aufzuführen: Die Kompetenzen in den Fachbereichen ICT (technischer Bereich) und Medien (Bildsprache und Medienkunde) müssen getrennt aufgeführt werden.

- Themenbereiche sind getrennt aufzuführen: Sollen die Themenbereiche Progrmamieren und Technologie von Medienkunde, Bildsprache, Internet und Anwenderkenntnissen abgetrennt und separat beschrieben werden?

- Neue Lehrmittel sind notwendig: Müssen die Lehrmittel überarbietet werden, damit die Ziele für ICT und Medien erreicht werden können?

- Informatik ist mehr als Programmieren! (Biblionetz:a001157)

- In der Volksschule gibt es gute Gründe, warum Anwendungskompetenzen, Medienbildung und Informatik zusammengehören.

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Wie man Blogleser loswird - oder: Ist ein Blog ohne RSS ein Blog??

19 November 2013 - Version 1 Sorry, wieder mal ein Gemotze und keine Zukunftbetrachtungen. Kann also problemlos überlesen werden. Derzeit häufen sich bei mir Weblogs, bei denen man den Verdacht kriegt, sie suchten aktiv nach Möglichkeiten ihre bisherige Leserschaft abzuschütteln. Da ist zum Beispiel der Blog Hallo Zukunft der Swisscom. Dass die Zukunft von gestern die Vergangenheit von heute ist, beweist der Blog mit seinem letzten Posting vom Mai 2013:

Als ich letzte Woche per Zufall gemerkt habe, dass ich schon lange nichts mehr von Margrit Stamm in meinem Newsreader gelesen habe und bei dieser Gelegenheit feststellen musste, dass Margrit Stamm die URL ihres Weblogs ohne Ankündigung geändert hatte und der neue so genannte Blog von Margrit Stamm auch keinen RSS-Feed mehr anbietet, dachte ich mir noch "Naja, halt nicht so fit in IT, kann vorkommen." Aber ausgerechnet das Webangebot http://www.fit-in-it.ch hatte letzte Woche auch so seine Probleme mit dem RSS-Feed. Der war zwar noch da, hat aber plötzlich 100 alte Beiträge als vermeintlich neu vermeldet, die meisten davon mehrfach:

| Informatik | Schülerinnen und Schüler verstehen Grundkonzepte der Wissenschaft Informatik und nutzen sie zur Entwicklung von Lösungsstrategien in allen Lebensbereichen |

|---|---|

| Medien(bildung) | Schülerinnen und Schüler produzieren digitale Inhalte und reflektieren die Nutzung, Bedeutung und Wirkung von (digitalen) Medien kritisch |

| ICT / Anwendungskompetenzen | Schülerinnen und Schüler nutzen Informations- und Kommunikations-technologien in allen Bereichen des Lebens effektiv und effizient |

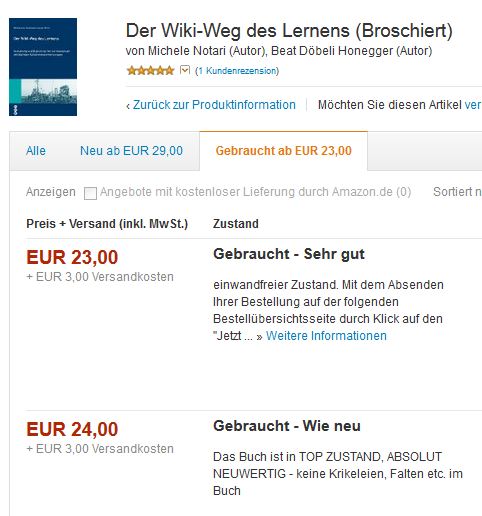

Buchpreisbindung umgehen

31 October 2013 - Version 3 Die Publikation unseres Buches Der Wiki-Weg des Lernens ist auch für uns Herausgeber ein grosser Lernprozess. Vor der Publikation habe ich wieder viel über das Herausgeben von Büchern gelernt (logisch...), nun lerne ich einiges darüber, wie der Buchmarkt funktioniert. Ich weiss nun z.B., dass es einen kostenlosen Service namens Novelrank gibt, der einem den Verkaufsrang und die Buchverkäufe detailliert anzeigt und visualisiert oder ich weiss, wie kleinere Buchhändler in Deutschland die offizielle Buchpreisbindung umgehen: Bereits am Tag der Buchpublikation war unser Buch gebraucht zu kaufen. Hat mich erst stutzig gemacht ("Ist das Buch wirklich sooo schlecht?"), bis ich dann den Sinn dieser Gebraucht-Angebote begriffen habe: Sie unterliegen nicht der Buchpreisbindung! Es wäre ketzerisch zu sagen, dass bei Amazon derzeit mehr gebrauchte Exemplare unseres Buches zu finden sind als überhaupt schon via Amazon verkauft worden sind (stimmt so auch nicht), aber ich mag nicht recht dran glauben, dass das wirklich gebruachte Exemplare sind:

Interessantes Geschäftsmodell: Kaufe neu für EUR 29,00 und verkaufe neu für EUR 23,00! -- AndreaCantieni - 31 Oct 2013 Nein, die kaufen die Bücher ja nicht im Buchhandel, sondern direkt beim Verlag und somit nicht für EUR 29! -- BeatDoebeli - 07 Nov 2013 Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

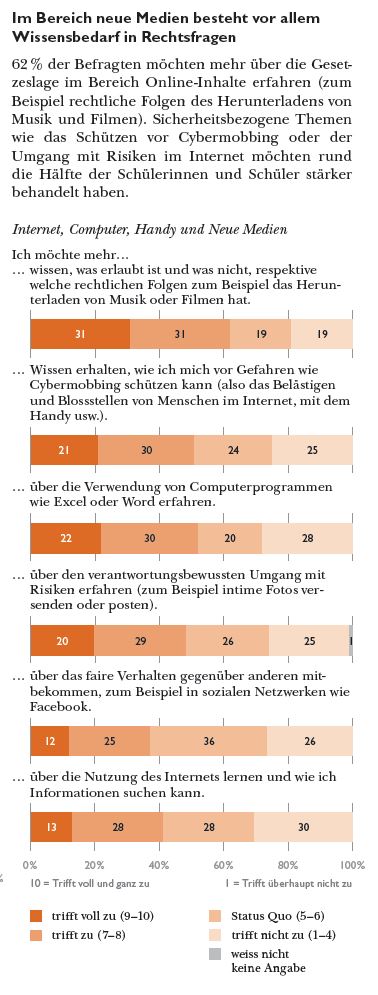

Jugendliche möchten mehr Medienkompetenz im Lehrplan 21

29 October 2013 - Version 1 Die Bildungskoalition NGO hat diese Woche eine spannende, aber nicht unproblematische Befragung von Jugendlichen zum Lehrplan 21

Die Bildungskoalition NGO hat diese Woche eine spannende, aber nicht unproblematische Befragung von Jugendlichen zum Lehrplan 21  (Biblionetz:t15773) veröffentlicht:

(Biblionetz:t15773) veröffentlicht:

15- bis 18-jährige Jugendliche in der deutschsprachigen Schweiz wissen,

was sie von der Schule erwarten und wie sie im Unterricht und Schulalltag

mitwirken möchten. Eine vom Marktforschungsinstitut GfK durchgeführte

Studie «Jugend und Lehrplan 21» zeigt auf, dass die Jugend in Bildungsthemen

mitreden will. Und nicht nur das: Sie zeigt auch, dass die Teenager mehr

über Nachhaltigkeitsthemen und den Umgang mit Medien wissen möchten.

Sehr schön! Die Studie berichtet, dass die Jugendlichen mehr zu verschiedenen Aspekten von digitalen Medien in ihrem Leben wissen möchten (siehe rechts). Als Fazit daraus schliesst die Bildungskoalition, dass der Umgang mit Medien im Lehrplan 21 (Biblionetz:w02172) stärker gewichtet wird.

Doch obwohl die Studie eigentlich Wasser auf meine Mühlen ist, muss sie - bzw. das, was von ihr bekannt ist - kritisch hinterfragt werden:

Doch obwohl die Studie eigentlich Wasser auf meine Mühlen ist, muss sie - bzw. das, was von ihr bekannt ist - kritisch hinterfragt werden:

- Befragt wurden 15-18-Jährige, also nicht das Zielpublikum des Lehrplans 21. Das lässt sich zwar gut begründen, denn diese Altersgruppe hat die Volksschule soeben hinter sich und kann damit aus eigener Erfahrung antworten. Andererseits fragt es sich, ob 15- bis 18-Jährige wirklich die Wünsche von 5- bis 15-Jährigen abbilden. Der Lehrplan 21 deckt auch den Kindergarten ab und es ist fraglich, ob die Wünsche von 15- bis 18-Jährigen identisch mit denen von Kindergärtnern sind. (Dass nur 12% der Befragten wussten, dass ein Lehrplan 21 in Erarbeitung ist (Seite 3), deutet meiner Ansicht nach darauf hin, dass sich die Befragten - wenig erstaunlich - bisher nicht mit Lehrplanfragen und Bildungspolitik beschäftigt haben.)

- Was genau gefragt wurde, ist nicht öffentlich bekannt. Laut publiziertem Bericht dauerten die Befragungen 10 Minuten. Im Bericht ist eine längere Liste von Themen zu finden, welche die Befragten sich in der Schule wünschen. Es ist zu befürchten, - aber man weiss es nicht - dass konkret nach diesen Themen gefragt worden ist ("Möchten Sie, dass Nachhaltigkeit ein Thema in der Schule ist?"). Das ist aus verschiedenen Gründen problematisch:

- Bereits die Fragen legen eine thematische Ausrichtung vor. Wurde gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler auch mehr Videos schauen möchten im Unterricht. Vermutlich nicht. Wurde gefragt, ob sie auch etwas über die Grundlagen digitaler Medien (aka Informatik) wissen möchten? Wir wissen es nicht.

- Es besteht die Gefahr von sozialer Erwünschtheit bei der Befragung: Wer sagt schon gerne, dass ihn die Erhaltung der Natur nicht interessiert?

- Wie massgebend sollen die Wünsche der Schülerschaft für die Schule sein? Durchaus eine heikle Frage. Selbstverständlich will man versuchen, die Interessen und Wünsche der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Aber wie stark?

< Previous Page 48 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li