Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT, Jun 2007

…titelt die Sonntagszeitung vom 24.6.2007 (Biblionetz:t07700): US-Studien zeigen, dass elektronische Medien die Schüler-Leistungen nicht verbessern.

Der Artikel nimmt den zweiten Zwischenbericht (Biblionetz:b03181) des Texas Center for Educational Research zum Anlass, um festzustellen, dass der Einsatz von ICT die Schulleistungen in Lesen und Rechnen nicht verbessern. Danach wird aus dem Artikel der New York Times von Anfang Mai 2007 zitiert ("Seeing No Progress, Some Schools Drop Laptops", Biblionetz:t07582 )

Diese negativen Befunde werden der Resolution des LCH und dem eher positiven Fazit der LCH-Studie des IMS gegenübergestellt.

Muss gleich los, darum mein Kommentar vorerst nur in Kurzform:

- Es ist kein Geheimnis mehr, dass ICT-Einsatz insbesondere überfachliche Kompetenzen (Biblionetz:w01958) fördert, diese aber schwieriger zu messen sind (und insbesondere bisherige Leistungsmessungstests nicht dafür geeignet sind).

- Der Artikel zieht den Schluss, dass wenn das Lernargument nicht gilt, dass sich dann der Einsatz von ICT in der Schule nicht lohnt. Doch das Lernargument ist nicht der einzige Grund, warum ICT in der Schule wesentlich sind. Lebensweltargument, Zukunftsargument und Effizienzargument wären auch noch zu berücksichtigen...

- Wenn man davon ausgeht, dass Computer+Internet ein Medium sind (und nicht nur ein Werkzeug oder Gerät), so kann man laut der Theorie von Mc Luhan sagen, Computer prägen die Art und Weise wie Menschen Denken auf einer fundamentalen Ebene, wie dies z.B. auch die Schrift tut.

- Wenn man diese These als richtig erachtet und der Computer ein Medium ist, kann man nicht warten bis man 30 ist und es dann noch schnell mal lernen, wenn es dann einfachere und bessere Computer gibt. Dann kann man auch nicht warten und sagen, ich lerne es dann, wenn ich es brauche, wie z.B. das Autofahren.

- Wenn es sich um ein anderes Denken handelt, als dasjenige, dass man sich mit der Schriftkultur erwirbt, kann man es auch nicht mit Methoden aus einer Kultur des Schrift-Denkens messen.

- Wenn Computer+Internet ein neues Medium sind, dann ändert dies nicht nur das Denken sondern auch die Kultur. Deshalb wird "Computern" auch als eigene Kulturtechnik bezeichnet.

- Aus vorhergehenden Thesen abgeleiten, ist es wahrscheinlich, dass die Einführung von Computer+Internet die Schulkultur verändert wird.

- Zu dieser Digitalen-Kultur-Technik gehört auch oder gerade das Programmieren, was bis heute keinen Durchbruch in der Schulkultur erlebt hat.

- Menschen die in dieser Kulturzeit geboren sind werden nicht durch Zufall auch als "Digital Natives" (Biblionetz:w01839) bezeichnet. Im Gegensatz zu Menschen, die sich neu in dieser Digitalen-Denk-Kultur zu bewegen lernen oft auch als "Digital Immigrants" (Biblionetz:w01840) bezeichnet werden.

- Es ist zu vermuten, das Menschen die nicht in dieser Digitalen-Denk-Kultur leben, diese nicht messen, beurteilen, bewerten, ja kaum mehr wahrnehmen können als ein Phänomen, dass in ihren Begriffen nicht vollständig zu fassen ist.

- Ich empfehle deshalb vor allem die Kritik an der Digitalen-Kultur von "Digital Natives" zu reflektieren.

- Auch wenn ich hier die "Digitale-Kultur" als neu bezeichne, so stehen wir einerseits gerade erst am Anfang dieser Kulturzeit (schaut schon mal bei Second Life vorbei um einen Eindruck zu bekommen, was in den nächsten 4 Jahren kommt), andererseits bleibt die "Digitale-Kultur" ein Kind der Moderne und des formal-operatorischen Denkens und dessen komplexestes Produkt und könnte möglicherweise das Sprungbrett sein um die Moderne im Geist des Menschen zu transzendieren.

- Noch einige nicht aus differenzierte Anmerkungen:

- Ja, die Computer-Internet-Kritiker haben recht, "Computern" ändert unsere Hirnstrukturen, wie es das Lesen und Schreiben auch tut.

- Wenn Amerika (ohne Californien) politisch-kulturell-wirtschaftlich in einer Regressionsphase ist, um Tiefenstukturen aufzuräumen, muss Europa sich nicht durch dessen Forschungsergebnisse beeindrucken lassen. Unser Motto heisst "weiter" (siehe auch "Der europäische Traum" von Jeremy Rifkin Biblionetz:p00966)

- Das Gutenberg Universum von Mc Luhan (Biblionetz:p00332)

- Die Schrift - Hat Schreiben Zukunft? von Vilém Flusser (Biblionetz:b00473)

- User Interface: A Personal View von Alan Kay (Biblionetz:b01910)

- Meine Theorie der geistigen Entwicklung von Jean Piaget (Biblionetz:p00027)

- Towards a theory of instruction von Jerom Brunner (Biblionetz:b01100)

- Spiral Dynamics: mastering values, leadership, and change von Don Beck (Biblionetz:b01332)

- Ein wichtiger Punkt ist, dass Medien an und für sich keinen Lernerfolg verbessern. Es kommt schlicht auf den didaktisch sinnvollen Einsatz jedes medialen Werkzeugs durch Lehrperson und Lernende an (gilt auch für Papier und Bleistift). Bei alledem sind dann auch noch die Voraussetzungen bei Lehrenden und Lernenden zu berücksichtigen und vieles mehr. Die Komplexität des Zusammenspiels der Variablen bei der Messung von Einflussgrössen auf Bildungswirkungen ist leider nicht besonders öffentlichkeitswirksam. Holzschnittartige Vereinfachung ist also Trumph, in der Sonntagspresse ebenso wie in Bestsellern verschiedener Neuropsychologen...

- Ich verweise auf den Blog-Eintrag von Stewart Mader , der seinerseits BusinessWeek zitiert. Zitat: " [...] The magic of technology is that it works for students with a variety of learning styles instead of requiring them to learn in a style that isnt optimal, and thats the opposite of training for standardized tests. [...]" Mit anderen Worten: Solange die Schülerleistungen in standardisierten Tests erhoben werden, wohingegen die Neuen Lerntechnologien gerade nicht standardisiert messbare Bildungsprozesse fördern will (wobei zu fragen ist, wie die Einlösung dieses Anspruchs überprüft werden kann), soll sich niemand wundern, dass Neue Lerntechnologien keine "messbaren Verbesserungen der Schülerleistungen" hervorbringen - einmal ganz unabhängig davon, ob sie didaktisch sinnvoll eingesetzt werden, oder eben nicht. ,

In letzter Zeit sind wir mit zahlreichen Beratungsanfragen konfrontiert worden, bei denen Schulverwaltung ein wichtiges Thema war. Meist war die Forderung / der Wunsch: "Lehrpersonen wollen zuhause arbeiten können und benötigen deshalb Zugriff auf Schuldaten." Meist ging es dann sehr technisch weiter (VPN, Remote Desktop usw.) und oft wurden auf funktionierende Lösungen in grösseren Unternehmen verwiesen.

Sind Schulen in dieser Frage mit Unternehmen vergleichbar? Dazu muss die Frage beantwortet werden: Was sind Schuldaten?

Ich schlage folgende Unterscheidung vor:

A) Pädagogische Schuldaten

| Beschreibung: | Darunter fallen alle Daten, die zum Unterrichten verwendet werden, d.h. Unterrichtsvorbereitungen, Unterrichtsmaterial und Unterrichtsergebnisse. |

|---|---|

| Schutzanforderungen: | Diese, meist unstrukturierten Daten (Office-Anwendungen usw.) sollten vor Verlust geschützt werden, Integrität oder Vertraulichkeit sind meist weniger wichtig. |

| Lösungen: | Für pädagogische Schuldaten bestehen bereits verschiedene Lösungen zum schulinternen Austausch und zur heimischen Nutzung. In der Schweiz finanzieren die Kantone die Schweizerische Austauschplattform educanet2.ch , die den Schulen u.a. kostenlosen Speicherplatz für den Austausch solcher Daten bietet ( in Deutschland existiert das technisch praktisch gleiche lo-net.de). |

| Fazit: | Bei pädagogischen Schuldaten sind praxiserprobte Lösungen vorhanden. Bei der Nutzung von educanet2.ch fallen für die Schulen dank kantonaler Unterstützung auch keine zusätzlichen Kosten an. |

B) Unstrukturierte Schulverwaltungsdaten

| Beschreibung: | Unter unstrukturierten Schulverwaltungsdaten verstehe ich Officedokumente, die zur Verwaltung einer Schule benötigt werden. Dazu gehören Verträge, ärztliche und psychologische Gutachten, usw. |

|---|---|

| Schutzanforderungen: | Bei diesen unstrukturierten Daten besteht eine höhere Anforderung bezüglich Integrität und Vertraulichkeit der Daten. Hier gilt es zwischen Schutz und Nutzungseffizienz abzuwägen: Je einfacher diese Daten zugreifbar sind, desto eher ist auch ein unerlaubter Zugriff möglich. Es gibt Schulen, die solche Daten in einem besonders geschützten Bereich von educanet2.ch ablegen, anderen Schulen hingegen wäre das zu gefährlich. |

| Lösungen: | Der sichere Austausch dieser Daten erfordert keine schulspezifischen Lösungen, da sich die unstrukturierten Daten nicht von Daten eines Unternehmens unterscheiden. |

| Fazit: | Bei unstrukturierten Schulverwaltungsdaten existieren praxiserprobte Lösungen. Es ist eine Frage der Kosten, welche Datensicherheit erreicht werden soll. |

C) Strukturierte Schulverwaltungsdaten

| Beschreibung: | Als dritte Arte von schulischen Daten existieren noch strukturierte Schulverwaltungsdaten. Darunter fallen Klassen-Listen, Noten, Zeugnisse, Stundenpläne, Raumbelegungspläne, Absenzen usw. Kennzeichnend für diese Art von Daten ist ihre Strukturiertheit in Form von Tabellen oder einer Datenbank. Zu ihrer Bearbeitung werden zumeist (schul-)spezifische Programme verwendet (gpUntis, WinSchule, Evento, usw.). In Schweizer Schulen werden zahlreiche verschiedene solcher Schulverwaltungsprogramme eingesetzt. |

|---|---|

| Schutzanforderungen: | Diese Daten sollten sowohl vor unerlaubtem Zugriff als auch Manipulation und Verlust geschützt werden. Der sichere Austausch dieser Daten erfordert unter Umständen eine an das zur Bearbeitung verwendete Programm angepasste Lösung. |

| Fazit: | Der Austausch von strukturierten Schulverwaltungsdaten ist anspruchsvoll. Es muss überlegt werden, wie oft diese Daten bearbeitet werden müssen und ob sich der technische Aufwand zur Realisierung einer verteilten Lösung rechnet. |

In einem Blog-Eintrag von Kurt Jakob zur Klassengrösse bin ich auf die Idee der Lärmampel zur Visualisierung des Geräuschpegels im Schulzimmer: gestossen:

Eine Ampel zeigt mit Grün, Gelb, Rot den Geräuschpegel im Schulzimmer an. Sie dient der Bewusstmachung eines Störfaktors für konzentriertes Arbeiten und kann als Feedback-Instrument eingesetzt werden.

Warum mich das fasziniert? Bei der Lärmampel handelt es sich um ein einfaches (und bereits älteres) Beispiel von RoomWare für die Schule.

Update: In der Schweiz für CHF 172.- bestellbar.

Leider ist diese Lernampel doch ziemlich teuer. Ich habe aber eine kleine, billige Alternative gefunden: ein Lärmmessgerät im Taschenformat. Man finder es hier. -- Main.KurtJakob - 12. Juni 2007

Leider ist diese Lernampel doch ziemlich teuer. Ich habe aber eine kleine, billige Alternative gefunden: ein Lärmmessgerät im Taschenformat. Man finder es hier. -- Main.KurtJakob - 12. Juni 2007

Das IPSI definiert Roomware folgendermassen:

By roomware® we mean computer-augmented room elements like doors, walls, furniture (e.g. tables and chairs) with integrated information and communication technology. This is part of our approach that the "world around us" is the interface to information and for the cooperation of people. It requires an integrated design of real and virtual worlds augmenting reality. In this approach, the computer as a device disappears and is almost "invisible" but the functionality is ubiquitously available (ubiquitous computing). Thus, the roomware approach moves beyond the limits of standard desktop environments. (http://www.roomware.de)

Ich bin davon überzeugt, dass ICT in der Schule in den kommenden Jahren auch in Form von Roomware Einzug halten wird. ICT wird bis 2020 allgegenwärtig aber auch teilweise unsichtbar sein.

(Nein, das ist keine neue Prognose: Der Begriff ubiquitous computing (Biblionetz:w00533) wurde bereits 1991 von Mark Weiser geprägt. Weiser meinte im Paper The Computer for the 21st Century (Biblionetz:t02490):

The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.

Darum wird die folgende Aussage aus der Delphi-Studie ICT in der Primarschule im Jahr 2020 (Biblionetz:t07653)

Die Expertinnen und Experten glauben in überwiegender

Mehrheit, d.h. mit einer Zustimmungsquote von über 90%, dass

eine angemessene, regelmässig aktualisierte ICT-Infrastruktur mit

genügend Computern und vollumfassendem Internetzugang im

2020 in allen Schweizer Primarschulen Realität sein wird. Es wird

bei grosser Streuung erwartet, dass im Schnitt pro Klassenzimmer

5 Computer zur Verfügung stehen (Median).

im Jahr 2020 Erstaunen hervorrufen: Was ist ein Computer? Die Zahl der computerartigen Geräte wird nicht mehr relevant sein. Oder zählt man heute die Informationsspeicher (Bücher, Hefte, CD, DVD, USB-Stick, usw.) in einem Klassenzimmer? Nein, denn es sind zu viele und die Zahl alleine sagt wenig aus.

Bleibt die Frage: Wie müsste denn eine relevantere Fragestellung lauten?

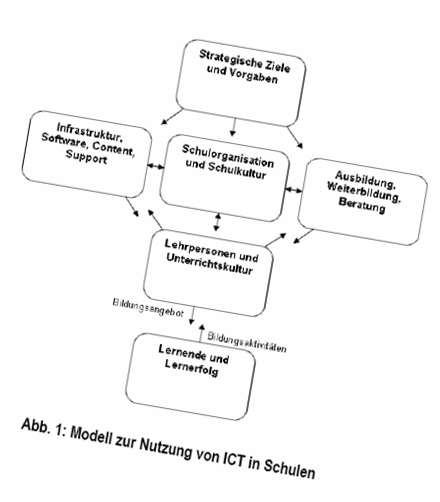

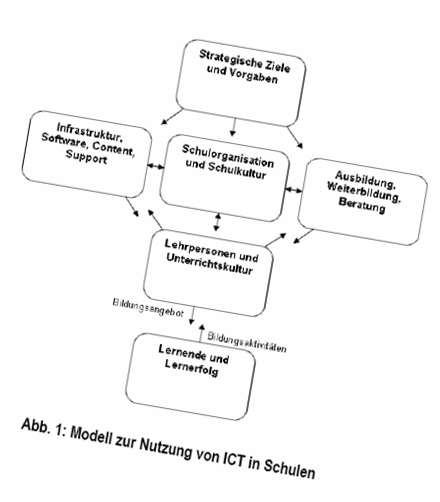

Seit heute Mittag sind die Studien des Instituts für Medien und Schule (IMS) zu ICT in der Primarschule öffentlich verfügbar:

Obwohl mir (als IMS-Mitarbeiter seit 1. April 2007) die Berichte bereits ein paar Tage zur Verfügung stehen, habe ich noch nicht Zeit gefunden, mich vertieft mit den Aussagen und dem zugrundeliegenden Modell zu befassen. Demnächst also mehr.

- Biblionetz:t07655 Dominik Petko, Hartmut Mitzlaff, Daniela Knüsel: ICT in Primarschulen: Expertise und Forschungsübersicht

- Biblionetz:t07667 Daniela Knüsel: ICT in Primarschulen: Acht exemplarische Fallstudien aus vier Kantonen

- Biblionetz:t07653 Dominik Petko, André Frey: ICT in Primarschulen im Jahr 2020: Ergebnisse einer Delphi-Befragung

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 06 Jan 2026 - 12:30.