Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT

Während in vielen Blogs die Trends von 2010 aufgezählt werden und man in der Schweiz beginnt Educational Trends zu spotten, werfe ich leicht seufzend einen Blick in die Vergangenheit.

Im Jahr 1989 wurden als fünf wichtigste Hindernisse beim Einsatz von Computern in Schweizer Schulen (Biblionetz:f00134) genannt:

Im Jahr 2007 werden schwer lesbare Handbücher nicht mehr als Hindernis genannt. Schliesslich gibt es auch keine Handbücher mehr. Stattdessen werden folgende vier Hindernisse von mehr als der Hälfte der ICT-Verantwortlichen genannt:

Ausser dem Motivationsmangel hatten wir alles vor 20 Jahren schon! Verkürzt formuliert haben wir 20 Jahre später zwar keine veralteten Geräte mehr und auch genügend Unterrichtssoftware, dafür unmotivierte Lehrpersonen.

Muss uns dieser Vergleich nicht zu denken geben?

- Die verfügbare Hard- und Software ist in zahlreichen Fällen bereits veraltet

- Es fehlt an Zeit, um Lektionen zu entwickeln und auszuprobieren

- Es gibt nicht genügend Geräte

- Es fehlt an unterrichtsbezogenen Programmen. Zudem sind die Handbücher oft schwer verständlich.

- Lehrerwissen für den Einsatz des Computers fehlt.

- 70,5% sehen ein Hindernis bei mangelnden Kenntnissen und Fertigkeiten der Lehrpersonen für den Einsatz von Computern im Unterricht

- 63,8% bezeichnen die ungenügende Anzahl Computer für Lernende als Hindernis

- 59,3% sehen ein Problem beim Zeitmangel der Lehrpersonen zur Vorbereitung von Lektionen, in denen Computer eingesetzt werden oder zur Erkundung von Anwendungsmöglichkeiten für das Internet

- 57,5% sehen bei der Motivation der Lehrkräfte hinsichtlich des Einsatzes von Computern ein Problem.

Es ist Ende November und es weihnachtet bereits sehr. Die Samichläuse zogen gestern durch die Innenstadt von Zürich, alles ist schon weihnachtlich dekoriert und hier in Goldau leigt bereits eine Schneedecke.

Regelmässig wie Weihnachten erscheinen auch die die KIM- und die JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsdienstes Südwest, der seit Jahren die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen erfragt und dokumentiert. Dieser Tage war es wieder einmal so weit: Die JIM 2009 (Biblionetz:b03797) wurde publiziert. Nun werden die Zahlen im ganzen Wald - äh in der ganzen Blogosphäre - kommentiert und diskutiert werden, ein fröhliches KIMmeln und JIMmeln wird einsetzen. Ich mache mal den Anfang und verweise auf die Zahlen zur Handynutzung von Jugendlichen:

Regelmässig wie Weihnachten erscheinen auch die die KIM- und die JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsdienstes Südwest, der seit Jahren die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen erfragt und dokumentiert. Dieser Tage war es wieder einmal so weit: Die JIM 2009 (Biblionetz:b03797) wurde publiziert. Nun werden die Zahlen im ganzen Wald - äh in der ganzen Blogosphäre - kommentiert und diskutiert werden, ein fröhliches KIMmeln und JIMmeln wird einsetzen. Ich mache mal den Anfang und verweise auf die Zahlen zur Handynutzung von Jugendlichen:

...

...

Regelmässig wie Weihnachten erscheinen auch die die KIM- und die JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsdienstes Südwest, der seit Jahren die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen erfragt und dokumentiert. Dieser Tage war es wieder einmal so weit: Die JIM 2009 (Biblionetz:b03797) wurde publiziert. Nun werden die Zahlen im ganzen Wald - äh in der ganzen Blogosphäre - kommentiert und diskutiert werden, ein fröhliches KIMmeln und JIMmeln wird einsetzen. Ich mache mal den Anfang und verweise auf die Zahlen zur Handynutzung von Jugendlichen:

Regelmässig wie Weihnachten erscheinen auch die die KIM- und die JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsdienstes Südwest, der seit Jahren die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen erfragt und dokumentiert. Dieser Tage war es wieder einmal so weit: Die JIM 2009 (Biblionetz:b03797) wurde publiziert. Nun werden die Zahlen im ganzen Wald - äh in der ganzen Blogosphäre - kommentiert und diskutiert werden, ein fröhliches KIMmeln und JIMmeln wird einsetzen. Ich mache mal den Anfang und verweise auf die Zahlen zur Handynutzung von Jugendlichen:

- 89% der Mobiltelefone von deutschen Jugendlichen verfügen über eine Kamera

- 79% der Mobiltelefone von deutschen Jugendlichen ermöglichen die Nutzung des Internets

- 74% der Mobiltelefone von deutschen Jugendlichen lassen sich als MP3-Player nutzen.

...

...

In den letzten Tagen bin ich mehrfach auf zwei Medienmeldungen angesprochen worden:

- Study Finds That Online Education Beats the Classroom in der New York Times vom 19.08.2009

- Frankreich: Laptop-Projekt an Schulen gilt als gescheitert bei heise.de am 28.08.2009 unter Bezugnahme auf

- L'ordinateur n'a pas réussi son entrée à l'école in Le Figaro vom 27.08.09

- Etude d'èvaluation de l'opération "un collégien, un ordinateur portable"

Biblionetz:b03708 (116 Seiten) - Usages et pratiques induits par l'operation "un collégien, un ordinateur portable"

Biblionetz:b03709 (159 Seiten) - Etude d'évaluation de l'opération "un collégien, un ordinateur portable" - Rapport de la phase quantitative

Biblionetz:b03710 (254 Seiten)

Vor etwa zwei Monaten hatte ich im Posting zu SixthSense bereits auf alternative User-Interfaces (Biblionetz:w00579) hingewiesen und mich darin bestätigt gefühlt, dass noch für einige Zeit Innovationen im ICT-Bereich zu erwarten sind.

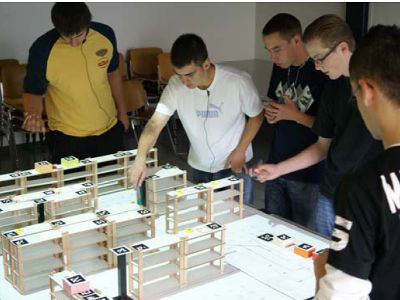

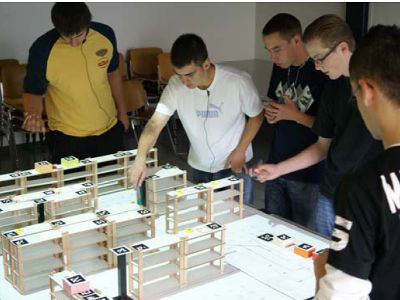

Manchmal muss man in die Ferne reisen, um das Nahe zu sehen. So ist es mir letzten Monat in Rhodos (siehe hier und hier) ergangen, wo ich an der CSCL 09 endlich mal das Projekt DUAL-T - Touching Abstraction des EPFL-Teams (ETH Lausanne) um Pierre Dillenbourg (Biblionetz:p01285) und Patrick Jermann (Biblionetz:p03130) live sehen konnte.

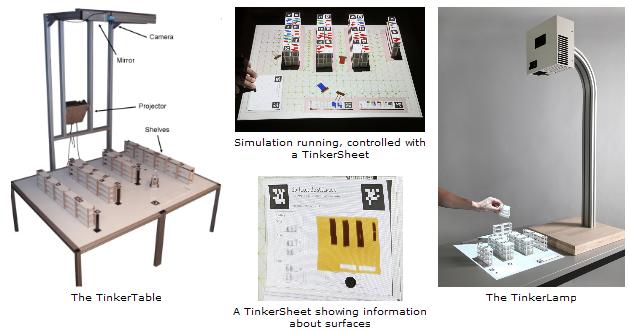

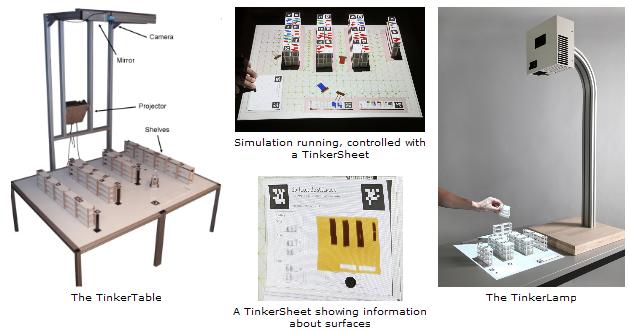

Ausgehend von der Problemstellung, Logistik-Lernenden die abstrakten Konzepte der Lagerplanung- und Bewirtschaftung besser erklären und erfahrbar machen zu können, entwickelten die Lausanner Wissenschafter eine tangible Simulationsumgebung, bei welcher der traditionelle Computer vollständig verschwindet:

Die Logistiklehrlinge bauen auf einem Tisch mit vorgefertigten Kartongestellen ein Hochregallager. Eine Kamera erfasst laufend die Standort der Modellgestelle und projiziert per Beamer dynamische Informationen sowie Lagersimulationen auf die Gestelle und die Tischfläche. So sehen die Lehrlinge z.B. sofort, wie die Lage der Gestelle die notwendigen Wege der Gabelstapler verlängert oder verkürzt. Cool! Diese Lernumgebung ist echt enaktiv (Biblionetz:w01996) und nicht "nur" virtuell enaktiv (Biblionetz:w01995), obwohl dahinter natürlich massiv Computertechnologie steckt!

So stelle ich mir das Paradigma des disappearing computers in der Bildung vor!

In einer ersten Fassung mussten übrigens die Parameter der Simulation noch am Computer eingestellt werden, bis die Entwickler auf die Idee kamen, auch die Parametereingabe zu vereinfachen: Nun ist es möglich, alle Parameter der Lernumgebung mit Hilfe von A6-Papierkarten zu steuern, die man ins Blickfeld der Kamera legt. Dank 2D-Barcode (Biblionetz:w02048) erkennt der Computer, um welches User-Interface es sich handelt und wie das Blatt (auch schräg!) auf dem Tisch liegt. Mit Hilfe von schwarzen Punkten (z.B. Magneten) können nun Optionen an-/abgewählt oder mittels Slider verändert werden.

Was mit Input möglich ist, geht natürlich auch mit dem Output: So lässt sich nun ein A6-Blatt mit dem Titel Lagerbestand Erdbeeren irgendwo auf dem Tisch hinlegen und - schwupp - zeigt sich auf dem Blatt die Fieberkurve des Ergbeerenbestands! So kann in Kleingruppen rund um den Tisch gearbeitet werden, ohne dass der Computer im Weg steht.

Ich will, dass der Computer aus den Schulzimmern verschwindet!

(oder zumindest aus dem Fokus der Aufmerksamkeit...)

,

Erstaunlicherweise hat niemand auf meine Frage vor sechs Wochen reagiert, ob Thin Clients nun primarschultauglich seien. Doch die Werbeoffensive seitens der Thin-Client-Hersteller rollt weiter. Seit etwa einem halben Jahr ist ein neues Argument dazu gekommen:

Vor kurzem ist mir die Broschüre Energieeffizienter IT-Einsatz an Schulen (Biblionetz:t09782), herausgegeben von proKlima GmbH, in die Hände gefallen. Die Broschüre, das verrät bereits der Untertitel, sieht hier vor allem eine Lösung: Thin Clients und Kompaktcomputer als neue Optionen

Vor kurzem ist mir die Broschüre Energieeffizienter IT-Einsatz an Schulen (Biblionetz:t09782), herausgegeben von proKlima GmbH, in die Hände gefallen. Die Broschüre, das verrät bereits der Untertitel, sieht hier vor allem eine Lösung: Thin Clients und Kompaktcomputer als neue Optionen

Das scheint mir nun etwas gar einseitig zu sein. Selbstverständlich kann man mit Thin Clients im Vergleich zu traditionellen Desktops Energie sparen, doch das geht auch mit Notebooks, Netbooks, Handhelds oder Smartphones. Davon steht jedoch kein Wort in der Broschüre. Was jedoch u.a. auch in der Broschüre steht, ist Wasser auf meine Mühlen:

Mit Thin Clients lässt sich Energie sparen.

An und für sich eine sympathische Aussage, die erst noch zwei Zielgruppen anspricht: Einerseits die Umweltschonenwollenden, andererseits auch die Ökonomisch Denkenden, denn Energie heisst auch Energiekosten.

Vor kurzem ist mir die Broschüre Energieeffizienter IT-Einsatz an Schulen (Biblionetz:t09782), herausgegeben von proKlima GmbH, in die Hände gefallen. Die Broschüre, das verrät bereits der Untertitel, sieht hier vor allem eine Lösung: Thin Clients und Kompaktcomputer als neue Optionen

Vor kurzem ist mir die Broschüre Energieeffizienter IT-Einsatz an Schulen (Biblionetz:t09782), herausgegeben von proKlima GmbH, in die Hände gefallen. Die Broschüre, das verrät bereits der Untertitel, sieht hier vor allem eine Lösung: Thin Clients und Kompaktcomputer als neue Optionen Das scheint mir nun etwas gar einseitig zu sein. Selbstverständlich kann man mit Thin Clients im Vergleich zu traditionellen Desktops Energie sparen, doch das geht auch mit Notebooks, Netbooks, Handhelds oder Smartphones. Davon steht jedoch kein Wort in der Broschüre. Was jedoch u.a. auch in der Broschüre steht, ist Wasser auf meine Mühlen:

Als Thin Clients fanden ebenfalls nicht

die einfachsten Geräte Verwendung. Die Schule

installierte Thin Clients, die mit 1GHz-Prozessoren

über eigene Rechenleistung verfügen. Erforderlich

war dies, da in der Grundschulsoftware viele animierte Flash-Anwendungen integriert sind, die die

Rechenleistung deutlich fordern. Aus dem Grunde hoher Leistung verblieben auch drei konventio-

nelle Computer im Computerraum. Diese sind für

Multimedia-AGs der Hauptschule vorgesehen, deren Anforderungen das Server-Thin-Client-System

überfordern würden.

Dies bestätigt unsere im Jahr 2006 erneut aufgestellte Empfehlung Betreiben Sie keine Thin-Client Systeme an Schulen mit Multimedia-Anforderungen.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 21 Nov 2025 - 02:07.