Schul-ICT

Schul-ICT Archive

- 1Jan 2026

- 1Nov 2020

- 1Sep 2020

- 1Jun 2017

- 1May 2016

- 1Nov 2015

- 1Oct 2015

- 1Sep 2015

- 1Jan 2015

- 2Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 4Jun 2014

- 2Mar 2014

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Nov 2013

- 2Oct 2013

- 5Aug 2013

- 2Jun 2013

- 1Feb 2013

- 2Jan 2013

- 2Dec 2012

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Aug 2012

- 2Jul 2012

- 1Jun 2012

- 1May 2012

- 1Apr 2012

- 2Mar 2012

- 1Feb 2012

- 2Jan 2012

- 3Dec 2011

- 2Nov 2011

- 4Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Jul 2011

- 3Jun 2011

- 1Mar 2011

- 2Jan 2011

- 2Oct 2010

- 1Sep 2010

- 1Jul 2010

- 2Apr 2010

- 2Mar 2010

- 5Feb 2010

- 2Jan 2010

- 1Nov 2009

- 1Sep 2009

- 1Jul 2009

- 2Jun 2009

- 2May 2009

- 3Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Jan 2009

- 3Mar 2008

- 2Feb 2008

- 1Jan 2008

- 1Dec 2007

- 1Nov 2007

- 1Oct 2007

- 1Sep 2007

- 2Aug 2007

- 6Jun 2007

- 4May 2007

- 1Apr 2007

- 1Mar 2007

- 8Feb 2007

- 3Jan 2007

- 5Dec 2006

- 3Nov 2006

- 1Oct 2006

- 2Sep 2006

- 3Aug 2006

- 4Jul 2006

- 6Mar 2006

- 1Dec 2005

- 1Jul 2005

Schul-ICT

%STARTBLOG% Gestern (24.06.12) ist in der Sonntagszeitung der Artikel Gerangel im E-Book-Markt für Schweizer Schulbücher (Biblionetz:t14089) erschienen. Da ich gestern und heute mehrfach auf den Artikel angesprochen worden bin, hier einige Überlegungen aus meiner Perspektive.

Der Artikel versucht in Kürze die aktuelle Situation auf dem Schweizer Lehrmittelmarkt zu beschreiben. Ich beschäftige mich nun auch schon seit zwei Jahren mit digitalen Lehrmitteln in der Schweiz. Trotzdem würde es mir nicht gelingen, auf so kleinem Raum die Situation allgemein verständlich und ohne sinnverkehrende Verkürzungen zu beschreiben. Ich habe den Verdacht, dass es dem Artikel auch nicht so ganz gelingt.

(Biblionetz:t13957) durchgeführt. Aus der Zusammenfassung:

(Biblionetz:t13957) durchgeführt. Aus der Zusammenfassung:

,

eBooks, eLehrmittel, Apps, digitale Lehrmittel, elektronische Lehrmittel ?

Der Artikel verwendet verschiedenste Bezeichnungen für Lehrmittel, die nicht in Papierform vertrieben werden, erklärt aber mit einer Ausnahme nicht, was damit gemeint ist: Die Nase vorn haben private Verlage, die Produkte für die Stufe Sek 2 herstellen, etwa der Zürcher Verlag Compendio oder Hep in Bern. Sie bieten elektronische Lehrmittel und Apps an, Hep auch ein iBook und ab Sommer ein erstes «E-Lehrmittel» , das ganz digital fürs iPad oder Windows/Mac ist.

In der Volksschule ist der Anteil an digitalen Lehrmitteln geringer: Es existieren einige «enhanced E-Books», also digitale Ergänzungen und Apps zu gedruckten Lehrbüchern.

Hier werden sowohl Produkte beschrieben, welche Lehrmittel auf Papier ersetzen als auch ergänzen sollen. Solche die praktisch ein Abbild des Papierexemplars sein werden und solche die massiv mehr oder andere Funktionen und Inhalte anbieten werden (multimediale und interaktive Inhalte, die ein Papierlehrmittel nicht bieten kann).

Eine zentrale Lösung?

Bereits hier ist die Forderung Dabei wäre eine zentrale Lösung dringend nötig, wenn E-Lehrmittel kundenfreundlich werden sollen.

schwierig zu erfüllen. Auch sonst ist mir dieser Satz nicht sehr geheuer:

- "Kundenfreundlich?" Wer ist denn der Kunde? Die Person, die das Lehrmittel nutzt (Lehrperson, SchülerIn?) oder die Person oder Organisation die das Lehrmittel bezahlt (je nach Schulstufe und Kanton ist dies der Kanton, die Gemeinde, die Eltern oder die Lernenden). Auch das zeigt, dass sich vermutlich keine einheitliche Lösung finden lässt, solange Lehrmittel so unterschiedlich finanziert werden.

- Ist für Usability wirklich "eine zentrale Lösung" notwendig oder wären es nicht eher offene Standards? Damit nicht jedes Lehrmittel anders bezahlt, bezogen und gehandhabt werden muss, ist nicht zwingend eine zentrale Verkaufsstelle notwendig. Sondern es wären offene Standards notwendig, die das Handling in sinnvoller Art und Weise regeln.

Das Internet (von Facebook mal abgesehen...) kommt auch nicht aus einer Hand, aber es funktioniert recht gut, weil sich die meisten Anbieter nicht nur an technische Standards halten, sondern auch an geschriebene und ungeschriebene Usability-Standards).

educa.ch ?

Im Artikel wird educa.ch als Alternative zu einer neuen Plattform ins Spiel gebracht: Als weitere Alternative steht das Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur Educa.ch zur Diskussion. Es betreibt den schweizerischen Bildungsserver, den 90 Prozent der Schweizer Schulen nutzen. «Es stellt sich die Frage, ob es neben dem Bildungsserver, den die Kantone bereits teuer bezahlen, noch eine zweite Schweizer Plattform braucht», sagt Peter Uhr, Geschäftsleiter des Schulverlags Plus.

Hier übersieht der Artikel das Potenzial heutiger Informatiklösungen, die durch standardisierten Datenaustausch auch nicht zentralisierte Lösungen ermöglicht. So wie man heute sein Facebook-Konto oder Google-Konto auch zum Anmelden bei gewissen Webdiensten anderer Unternehmen nutzen kann, so lässt sich das bestehende educanet2-Konto heute theoretisch unter dem Namen educa-ID als Login für andere Dienste nutzen (wenn diese das erlauben). Es wäre somit denkbar, eine Schweizer Lehrmittel-Plattform aufzubauen, die keine eigene Userverwaltung aufbauen, sondern diejenige von educanet2 nutzen würde.

Dann würde der Passus "den Schweizerische Bildungsserver, den 90 Prozent der Schweizer Schulen nutzen." relevant.

Doch was ist mit den 90% gemeint? Geht es um die Informationsplattform educa.ch oder geht es um die Lernplattform http://educanet2.ch (Biblionetz:w01711) ?

Das Institut für Medien und Schule (IMS) hat im Auftrag von BBT und EDK im Mai 2011 eine gross angelegte Online-Umfrage zu educa.ch  (Biblionetz:t13957) durchgeführt. Aus der Zusammenfassung:

(Biblionetz:t13957) durchgeführt. Aus der Zusammenfassung:

Ein überraschendes Ergebnis der Umfrage ist, dass die meisten Angebote des Schweizerischen Bildungsservers einem grossen Teil der Befragten unbekannt sind. Nur 63% der befragten Personen kennen das Informationsportal www.educa.ch und nur 39% nutzen es zumindest gelegentlich. Verbreitet sind vor allem die Möglichkeiten zum Austausch von Unterrichtsmaterialien. Der Bekanntheitsgrad und die Nutzung vieler anderer Angebote des Bildungsservers ist beträchtlich geringer. Eine Ausnahme bildet allerdings die Lernplattform educanet². Sie ist 78% der befragten Personen ein Begriff und wird von 53% zumindest gelegentlich genutzt.

Wahrscheinlich scheint mir, dass die 90% aus folgendem Zitat stammen:

Im Mittel machen 48% der Schweizer Schulen Gebrauch von einer solchen Lernplattform (vgl. Abbildung 18). Die Nutzungsquote ist auf Volksschulstufe in der Romandie deutlich höher als in der Deutschschweiz. Unter den Schulen, die eine Plattform verwenden, nutzen 91,7% educanet2, die Lernplattform des schweizerischen Bildungsservers. 4,8% verwenden Moodle, 3,2% BSCW, 1,6% Ilias, 0,7% Claroline und 8,3% machen von anderen Plattformen Gebrauch (Mehrfachnennungen möglich).

Quelle: Barras, J-L. & Petko, D. Computer und Internet in Schweizer Schulen, Bestandsaufnahme und Entwicklung von 2001 bis 2007 (Biblionetz:t07870)

Ja, 91.7% der Schulen, die eine Lernplattform nutzen, nutzen educanet2. Aber nur 48% der Schweizer Schulen nutzten 2007 eine Lernplattform...

Quelle: Barras, J-L. & Petko, D. Computer und Internet in Schweizer Schulen, Bestandsaufnahme und Entwicklung von 2001 bis 2007 (Biblionetz:t07870)

Apples Kulanz?

Ein weiterer Punkt im Artikel, auf den ich heute mehrfach angesprochen worden bin, ist die Haltung von Apple gegenüber Lehrmittelverlagen beziehungsweise Schulen und Lernenden: In den Verhandlungen zeige sich der Konzern kulant. Die Verleger berichten von Spezialabkommen: So müssen Apps für Schulklassen nicht über den App-Store gekauft werden, weil Schüler keinen Kreditkarten-Account haben; Apple zwacke dann auch nicht die gewohnten 30 Prozent pro iBook oder App ab, was die Verlage zu schätzen wissen.

Mir wäre nichts über derartige Sonderkonditionen bekannt, ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren....

Sicher ist?

Für den Artikel ist zum Schluss eines klar: Sicher ist, dass eine zentrale Plattform für deutschsprachige digitale Lernressourcen nötig ist. Für Schulen hätte sie den Vorteil, dass es für die Bücherbestellung eine Anlaufstelle gäbe; und Schüler müssten sich nicht mehr - wie das heute der Fall ist - für die Nutzung eines E-Lehrbuchs bei jedem Verlag einzeln online identifizieren.

Ich habe bereits weiter oben beschrieben, dass ein einziger Zugang (single sign-on) heute nicht mehr zwingend einer zentralen Plattform bedarf, wo auch die Inhalte liegen. Aber auch sonst ist für mich die Situation keineswegs so klar, wie es im Artikel den Anschein macht.

Zumindest in meinem Kopf herrscht statt Gerangel weiterhin eher Unklarheit im Schweizer E-Schulbuch-Markt und es scheint noch einiger Klärungen zu bedürfen.

Siehe auch: - Vortrag iLegende Wollmilchsau? Lehrmittel in Zeiten von iPad & Co.

- Biblionetz:w02331 Schulbuchmarkt

- Biblionetz:w02314 Schulbuch

- Biblionetz:w02223 Lehrmittelverlag

Nachträge zum Artikel

Simone Luchetta, die Autorin des oben besprochenen Artikels hat auf ihrem Weblog zwei Postings zum Artikel veröffentlicht. Im ersten schreibt sie:

Im Rahmen der Geschichte über die Plattform für digitale Lehrmittel in der SonntagsZeitung vom 24. Juni 2012 habe ich viel mehr Informationen zusammengetragen, also ich schliesslich im Blatt verwenden konnte. mehr...

Diese Informationen sind sehr spannend, geht es doch um die Idee von Open Educational Ressources (OER) (Biblionetz:w02058) und creative commons (Biblionetz:w01755). Daneben beschreibt Luchetta ihren Eindruck, dass das Schweizerische Buchzentrum mauere und sich abschotte. Dies sei aber die falsche Haltung, um im Netz Erfolg zu haben.

Im zweiten Posting reagiert Simone Luchetta auf diesen Blogbeitrag von mir. Ich erlaube mir, ihn der Einfachheit halber ganz wiederzugeben:

Prof. Dr Beat Döbeli Honegger, Dozent für Medienbildung und Informatikdidaktik an der pädagogischen Hochschule Zentralschweiz hat sich in seinem Wiki zu meinem Artikel vom letzten Sonntag "Gerangel im E-Book-Markt für Schweizer Schulbücher" über die geplante Plattform für digitale Lehrmittel geäussert. Vielen Dank für die Ergänzungen. Ich möchte dazu einen kurzen Kommentar schreiben (den ich hier publiziere, da ich mich dafür auf seinem Wiki - zu Recht - hätte registrieren müssen, was ich im Moment aber nicht will):

Sehr geehrter Herr Döbeli, eine interessante Ergänzung zu meinem Artikel. In der Tat kämpfen wir JournalistInnen immer wieder damit, dass wir auf wenig Platz relativ komplexe Sachverhalte Leser-gerecht aufbereiten müssen - was nicht immer gleich gut gelingt. Wir können keine Abhandlungen schreiben - dafür gibnt es keinen Platz und kaum LeserInnen. Vielleicht können Sie es (wie gewisse meiner Gesprächspartner) positiv sehen, dass es das Thema "digitale Lehrmittel" in die Publikumspresse gebracht hat. Und ist es nicht auch erfreulich, dass Sie sogar noch etwas Neues erfahren haben (Apple zeigt sich kulant)?. Es tut mir leid, dass mir vor dem Artikel nicht bekannt war, dass Sie sich seit zwei Jahren mit genau diesem Thema auseinandersetzen (ich wusste zwar, dass sie beim hep-Verlag im VR sind). Ich werde mich aber beim nächsten Mal vorher gerne auch an Sie wenden, wenn Sie erlauben. Denn sicher ist: Die Unklarheiten scheinen noch einiger Klärungen zu bedürfen, wie sie selbst schreiben. Sicher auch in Form von Artikeln. Simone Luchetta

,

So, nun sind die zwei Themenwochen des opco12 zu Tablets in education (Biblionetz:w02310) bereits vorbei!

Für mich waren es interessante 14 Tage mit verschiedenen Erfahrungen. Die Vorbereitung auf das Live-Event war lustvoll, der Event selbst mit ca. 150 Teilnehmenden hingegen eher stressvoll: Es ist nicht ganz einfach, mit einem Auge dem Chat zu folgen, mit dem anderen Ohr dem Moderator und dem Co-Experten zuzuhören und dann noch eigene Gedanken zu formulieren. Ich war recht erschöpft nach den ca. 90 Minuten...

Joachim Wedekind (Biblionetz:p02497) hat heute Nachmittag ein Fazit der zwei Wochen gezogen und auch einige Zahlen geliefert:

Auf relativ grosses Echo sind dagegen meine 5 Thesen zu Tablets als Hype gestossen. Die fast einhellige Zustimmung war mir fast etwas unheimlich, waren die Thesen doch so spitz formuliert, um die Diskussion anzuheizen. Ich hätte somit neben Zustimmung auch mehr Widerspruch erwartet im Sinne von:

und Ergänzungen erübrigen sich?

Über den didaktischen Mehrwert müssen wir nochmal intensiver nachdenken und bloggen - spätestens nach dem l3t Works-Treffen. da sehen wir uns doch?

-- Main.JoWe - 21 May 2012

Oh, schön, Du wirst auch da sein

und Ergänzungen erübrigen sich?

Über den didaktischen Mehrwert müssen wir nochmal intensiver nachdenken und bloggen - spätestens nach dem l3t Works-Treffen. da sehen wir uns doch?

-- Main.JoWe - 21 May 2012

Oh, schön, Du wirst auch da sein  Ja, da sehen wir uns!

-- Main.BeatDoebeli - 22 May 2012

Hallo Beat

Danke für deinen Beitrag zu der Tablet-Diskussion, auch wenn sie nun schon einige Tage zurück liegt. Ich hatte für mich eine Tabelle erstellt, mit verschiedenen Faktoren der einzelnen Geräte (auch Gewicht etc.) und nun in meinen Blog eingestellt (http://esomea.goeldi.org/?p=24).

Beruhigt hat mich übrigens deine Aussage im Blog, dass du den Online-Event eher stressig empfandest. Ein Kollege und ich hatten schon gestaunt mit welcher Leichtigkeit du dich auf allen Kanälen beteiligt hattest. Soweit, die Aussensicht

Ja, da sehen wir uns!

-- Main.BeatDoebeli - 22 May 2012

Hallo Beat

Danke für deinen Beitrag zu der Tablet-Diskussion, auch wenn sie nun schon einige Tage zurück liegt. Ich hatte für mich eine Tabelle erstellt, mit verschiedenen Faktoren der einzelnen Geräte (auch Gewicht etc.) und nun in meinen Blog eingestellt (http://esomea.goeldi.org/?p=24).

Beruhigt hat mich übrigens deine Aussage im Blog, dass du den Online-Event eher stressig empfandest. Ein Kollege und ich hatten schon gestaunt mit welcher Leichtigkeit du dich auf allen Kanälen beteiligt hattest. Soweit, die Aussensicht  -- Main.StephanGoeldi - 02 Jun 2012

-- Main.StephanGoeldi - 02 Jun 2012

Das Online-Event vom 9.5.12 mit Kurzstatements der Experten René Wegener (Uni Kassel) zu Tablets an Hochschulen bzw. Beat Döbeli Honegger (PHZ Schwyz) an Schulen liegt als Aufzeichnung vor, ebenso der Chat als Textdatei und die Folgediskussion in einem Pad. Die Diskussion wurde in bisher 32 Blogbeiträgen und mehr als 100 Tweets fortgeführt.

Ich kann einige Zahlen der eigenen Webserver anfügen: Während das Posting mit den 5 Thesen zu Tablets in education in den letzten zwei Wochen von etwas über 1300 Personen angeklickt worden ist, sind die in der Einleitung/Aufgabenstellung verlinkten Beiträge deutlich weniger oft angeklickt worden: OneToOneAberMitWelchenGeraeten, SchulrelevanteComputertypen und TabletsSindKeineTabletPCs haben alle weniger als 450 Klicks erhalten diesen Monat. Somit haben weniger als 50% der angemeldeten opco-Teilnehmerinnnen und Teilnehmer die angebotenen Unterlagen studiert.

Meinen Eindruck verstärkt, dass ich gegen Windmühlen kämpfe, haben diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch nach dem Live-Event munter von Tablet-PCs geschrieben und damit iPad & Co. gemeint haben. Doch Tablets sind keine Tablet-PCs! (Biblionetz:a01108) Mehrfach haben mich Kollegen augenzwinkernd gerügt, diese Trennung doch nicht so eng zu sehen. Doch ich bleibe diesbezüglich stur: Wenn man fachlich über die Potenziale von Tablets fürs Lernen sprechen will, dann spielt es eine Rolle, dass Microsoft das Konzept des Tablet-PCs bereits im Jahr 2001 eingeführt hat und das somit 11 Jahre Erfahrungen und Literatur (Biblionetz:w02061) verfügbar sind. Im Sinne einer wissenschaftlichen Klarheit sollte man heutige Projekte und Untersuchungen mit Tablets auch so nennen und nicht den bereits bestehenden Tablet-PC-Begriff wiederverwenden.

Gar keine Bewegung gab leider es auf dem Wiki http://1to1learning.ch, wo die Teilnehmenden des opco12 eingeladen waren, weitere 1:1-Projekte hinzuzufügen oder bestehende Projektbeschreibungen zu erweitern.

Sofortige Verfügbarkeit (1 Sekunde), intuitive Bedienung, geringes Gewicht, lange Nutzungsdauer ohne Aufladen und vergleichsweise günstige Software sind zwar weder rein tabletspezifsch noch absolut neu und per se auch kein didaktischer Mehrwert, aber in der alltäglichen Schulnutzung eben doch relevante Eigenschaften, die das Zünglein an der Waage zwischen lohnend und nicht lohnend spielen können.

Zum Schluss möchte ich Joachim für die gute und intensive Betreuung des Themas danken, die sicher mit dazu geführt hat, dass in den vergangenen zwei Wochen einiges getwittert, gebloggt und sonst diskutiert worden ist!

-- Main.JoWe - 21 May 2012

Zunächst einmal Dank zurück für die Thesen, die sicher die Diskussion befeuert haben … und ich hoffe natürlich, dass die Diskussion noch weiter geht. Noch ein paar Zahlen: Beim Event hatten wir 185 TN, die Aufzeichnungen wurden über 4000 mal aufgerufen (wie lange dann reingeguckt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis).

Vielleicht ist deine Liste der 1:1-Projekte ja momentan vollständig

Diese und kommende Woche ist beim opco12 das Thema Tablets in education (Biblionetz:w02310). Für das Live-Event vom 9.5.2012 (Aufzeichnung) bin ich netterweise von Joachim Wedekind (Biblionetz:p02497) als Experte eingeladen worden. Um die Diskussion etwas anzuregen, werde ich folgende fünf - hoffentlich genügend provokative - Thesen vertreten:

Seit der Markteinführung des iPads (Biblionetz:w02189) durch Apple herrscht ein regelrechter Tablet-Hype. Wieder einmal herrscht die Meinung vor, jetzt sei die Zeit für eine Bildungsrevolution gekommen. Mitnichten! Die Aufregung um Tablets ist massiv übertrieben. Das meiste an Tablets ist nicht neu, wird oft gar nicht genutzt und hat didaktisch noch keinerlei Innovation gebracht.

Seit der Markteinführung des iPads (Biblionetz:w02189) durch Apple herrscht ein regelrechter Tablet-Hype. Wieder einmal herrscht die Meinung vor, jetzt sei die Zeit für eine Bildungsrevolution gekommen. Mitnichten! Die Aufregung um Tablets ist massiv übertrieben. Das meiste an Tablets ist nicht neu, wird oft gar nicht genutzt und hat didaktisch noch keinerlei Innovation gebracht.

Seien wir ehrlich: Was ist innovativ an einem Klassensatz Tablets im Gymnasium? Kann man irgendetwas mehr, was man mit Notebooks seit Jahren und mit Netbooks seit kurzem nicht auch kann? Klar, die Geräte sind schneller betriebsbereit und machen nicht so rasch schlapp. Aber rechtfertigt das die ganze Aufregung?

Das innovative Potenzial von Tablets und Handhelds mit touchscreen liegt im Vorschulbereich. Erstmals können Kinder bereits vor dem Kindergarten mit einem Computer interagieren. Statt mühsamen Erlernens der Maus- und Tastatursteuerung reicht ein Zeigen mit dem Finger. Das können Zweijährige. Hier liegt das wahre Potenzial von Tablets: Edutainment-Apps mit multimedialer Rückmeldung für (Fremd-)Spracherwerb, Zahlen- und Geometrieverständnis und allgemeiner Welterfahrung (wie aus Kinderbüchern, liebe Medienkritiker; einfach multimedialer).

Seien wir ehrlich: Was ist innovativ an einem Klassensatz Tablets im Gymnasium? Kann man irgendetwas mehr, was man mit Notebooks seit Jahren und mit Netbooks seit kurzem nicht auch kann? Klar, die Geräte sind schneller betriebsbereit und machen nicht so rasch schlapp. Aber rechtfertigt das die ganze Aufregung?

Das innovative Potenzial von Tablets und Handhelds mit touchscreen liegt im Vorschulbereich. Erstmals können Kinder bereits vor dem Kindergarten mit einem Computer interagieren. Statt mühsamen Erlernens der Maus- und Tastatursteuerung reicht ein Zeigen mit dem Finger. Das können Zweijährige. Hier liegt das wahre Potenzial von Tablets: Edutainment-Apps mit multimedialer Rückmeldung für (Fremd-)Spracherwerb, Zahlen- und Geometrieverständnis und allgemeiner Welterfahrung (wie aus Kinderbüchern, liebe Medienkritiker; einfach multimedialer).

Alle bisher auf dem Markt verfügbaren Tablets sind mit einem Betriebssystem ausgestattet, das für eine einzige nutzende Person gedacht ist. Müssen sich mehrere Personen ein Tablet teilen, so hat das verschiedene Nachteile. Entweder werden keine persönlichen Daten und Lernfortschritte gespeichert (ade Individualisierung) oder die einzelnen Nutzenden müssen mühsam ein- und ausloggen (wobei das eintippen von Passwörtern ohne echte Tastatur besonders mühsam ist), was die sofortige Verfügbarkeit von Tablets wieder zunichte macht. Zudem werden die meisten Lern-Apps für Tablets (zu Recht) ohne Userverwaltung entwickelt. Also wenn Tablets in der Schule, dann bitte 1:1!

Alle bisher auf dem Markt verfügbaren Tablets sind mit einem Betriebssystem ausgestattet, das für eine einzige nutzende Person gedacht ist. Müssen sich mehrere Personen ein Tablet teilen, so hat das verschiedene Nachteile. Entweder werden keine persönlichen Daten und Lernfortschritte gespeichert (ade Individualisierung) oder die einzelnen Nutzenden müssen mühsam ein- und ausloggen (wobei das eintippen von Passwörtern ohne echte Tastatur besonders mühsam ist), was die sofortige Verfügbarkeit von Tablets wieder zunichte macht. Zudem werden die meisten Lern-Apps für Tablets (zu Recht) ohne Userverwaltung entwickelt. Also wenn Tablets in der Schule, dann bitte 1:1!

Die Gerätetypen Notebook, Netbook, Ultrabook und Tablet werden bald verschwimmen. So wie heute praktisch niemand mehr weiss, was ein Tablet PC ist, werden auch die genannten Hardwarebezeichnungen wieder verschwinden. Was hingegen nicht mehr verschwinden wird, ist die Tatsache, dass bald alle Lernenden (mindestens privat) über mindestens einen eigenen mobilen Computer verfügen werden (Handheld, Smartphone, Tablet, Netbook, Notebook etc.). Die dauernde, persönliche Verfügbarkeit eines multimedialen mobilen Kleincomputers hat viel grössere Auswirkungen auf Schule und Lernen als die Hardwareklasse "Tablet". Also egal ob Tablets oder nicht: Hauptsache 1:1 (Biblionetz:w02173), evtl. gleich BYOD! (Biblionetz:w02286)

Die Gerätetypen Notebook, Netbook, Ultrabook und Tablet werden bald verschwimmen. So wie heute praktisch niemand mehr weiss, was ein Tablet PC ist, werden auch die genannten Hardwarebezeichnungen wieder verschwinden. Was hingegen nicht mehr verschwinden wird, ist die Tatsache, dass bald alle Lernenden (mindestens privat) über mindestens einen eigenen mobilen Computer verfügen werden (Handheld, Smartphone, Tablet, Netbook, Notebook etc.). Die dauernde, persönliche Verfügbarkeit eines multimedialen mobilen Kleincomputers hat viel grössere Auswirkungen auf Schule und Lernen als die Hardwareklasse "Tablet". Also egal ob Tablets oder nicht: Hauptsache 1:1 (Biblionetz:w02173), evtl. gleich BYOD! (Biblionetz:w02286)

Tablets eignen sich für Medienkonsum, seien dies eBooks, Webseiten oder Bilder und Videos. Tablets eignen sich auch für Drill- & Practice-Lernapps. Man kann Musik und Fotos machen, gar Filme drehen. Ab einem gewissen Alter werden die Projekte und Aufgaben in der Schule aber grösser, aufwändiger und komplexer und dann reicht ein Tablet nicht mehr aus. Spätestens wenn ich Webseiten zusammenfassen oder vergleichen, einen Film kommentieren oder einen längeren Text schreiben sollte, dann benötige ich mehrere Fenster nebeneinander und eine echte Tastatur, sonst muss ich wieder mit Papier arbeiten. Unsere Studierenden bestätigen jedenfalls bereits im ersten Semester, dass auch mit Tablet nicht ohne Notebook/Desktop im Hintergrund geht. Bei Schulprojekten stellt sich deshalb aus meiner Sicht die Frage: Warum dann ein Tablet, wäre beispielsweise ein Ultrabook oder ein kleiner Tablet-PC (Biblionetz:w01414) nicht geeigneter?

Tablets eignen sich für Medienkonsum, seien dies eBooks, Webseiten oder Bilder und Videos. Tablets eignen sich auch für Drill- & Practice-Lernapps. Man kann Musik und Fotos machen, gar Filme drehen. Ab einem gewissen Alter werden die Projekte und Aufgaben in der Schule aber grösser, aufwändiger und komplexer und dann reicht ein Tablet nicht mehr aus. Spätestens wenn ich Webseiten zusammenfassen oder vergleichen, einen Film kommentieren oder einen längeren Text schreiben sollte, dann benötige ich mehrere Fenster nebeneinander und eine echte Tastatur, sonst muss ich wieder mit Papier arbeiten. Unsere Studierenden bestätigen jedenfalls bereits im ersten Semester, dass auch mit Tablet nicht ohne Notebook/Desktop im Hintergrund geht. Bei Schulprojekten stellt sich deshalb aus meiner Sicht die Frage: Warum dann ein Tablet, wäre beispielsweise ein Ultrabook oder ein kleiner Tablet-PC (Biblionetz:w01414) nicht geeigneter?

Bei allen Erleichterungen, welche Tablets im Schulalltag gebracht haben: Didaktisch ist bisher wenig Neues passiert. Gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.

Damit's zum Diskutieren einfacher ist: http://www.edupad.ch/TabletsSindEinHype

Bei allen Erleichterungen, welche Tablets im Schulalltag gebracht haben: Didaktisch ist bisher wenig Neues passiert. Gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.

Damit's zum Diskutieren einfacher ist: http://www.edupad.ch/TabletsSindEinHype

hallo Herr doebe, seit Ihrem Auftritt in Dillingen vor 2 Jahren schätze ich Ihre innovativen und kreativen Ideen rund um den Bereich "modernes Lernen" sehr. Mit Ihrer Ansicht über Tablett-PC muss ich Ihnen allerdings widersprechen. Noch nie war es einfacher, elektronische Geräte im Unterricht einzusetzen und vor allem zu administrieren. Diese Einfachheit ist aber die Grundvoraussetzung, dass sich auch weniger technikgewandte an neue Medien rantasten. -- Main.WalterJanka - 09 May 2012 Lieber Herr Janka, sorry als erstes fürs pingelig sein, aber in meinem Weblog lasse ich nicht unwidersprochen, wenn jemand Tablets als Tablet-PCs bezeichnet: TabletsSindKeineTabletPCs ! -- Main.BeatDoebeli - 09 May 2012

Zum zweiten: Absolut einverstanden, Tablets haben den Geräteeinsatz im Unterricht vereinfacht. Diese Eigenschaft teilen sie aber mit Smartphones und mit Handhelds (iPod touch) und das ist ein kontinuierlicher Prozess, nichts abrupt neues mit Tablets.

Zudem kann mich punktueller Einsatz, noch dazu verordnet von der Lehrperson im Jahr 2012 nicht mehr wirklich vom Hocker reissen. Wenn privat bald 95% der 12 Jährigen ein WLAN-fähiges Smartphone mit Kamera und Mikrofon besitzen, dann sollten wir rasch über über schulisches Herantasten hinauskommen!

-- Main.BeatDoebeli - 09 May 2012

sorry, soll nicht wieder vorkommen - war mein Fehler und in der Eile geschehen. Sie haben natürlich vollkommen Recht ;-((

-- Main.WalterJanka - 09 May 2012

beat - ich hoffe du setzt deinen windmühlenkampf auf der wikipedia fort

-- Main.BeatDoebeli - 09 May 2012

Zum zweiten: Absolut einverstanden, Tablets haben den Geräteeinsatz im Unterricht vereinfacht. Diese Eigenschaft teilen sie aber mit Smartphones und mit Handhelds (iPod touch) und das ist ein kontinuierlicher Prozess, nichts abrupt neues mit Tablets.

Zudem kann mich punktueller Einsatz, noch dazu verordnet von der Lehrperson im Jahr 2012 nicht mehr wirklich vom Hocker reissen. Wenn privat bald 95% der 12 Jährigen ein WLAN-fähiges Smartphone mit Kamera und Mikrofon besitzen, dann sollten wir rasch über über schulisches Herantasten hinauskommen!

-- Main.BeatDoebeli - 09 May 2012

sorry, soll nicht wieder vorkommen - war mein Fehler und in der Eile geschehen. Sie haben natürlich vollkommen Recht ;-((

-- Main.WalterJanka - 09 May 2012

beat - ich hoffe du setzt deinen windmühlenkampf auf der wikipedia fort  … war seinerzeit verblüfft es dort so zu lesen

http://de.wikipedia.org/wiki/Tablet-Computer

-- Main.MartinEbner - 21 May 2012

nochwas, spannend fand ich persönlich auch folgendes ergebnis:

wir setzten iPads in einer notebook klasse ein (also für 9 wochen durften/mussten 9jährige kinder in der Volksschule das notebook gegen einen ipad tauschen) … die anfängliche freude war sehr schnell dahin und nach dieser zeit waren sie froh das notebook wieder zu bekommen … auf die frage wieso, kam durch die bank, dass das mehr kann als das ipad

… war seinerzeit verblüfft es dort so zu lesen

http://de.wikipedia.org/wiki/Tablet-Computer

-- Main.MartinEbner - 21 May 2012

nochwas, spannend fand ich persönlich auch folgendes ergebnis:

wir setzten iPads in einer notebook klasse ein (also für 9 wochen durften/mussten 9jährige kinder in der Volksschule das notebook gegen einen ipad tauschen) … die anfängliche freude war sehr schnell dahin und nach dieser zeit waren sie froh das notebook wieder zu bekommen … auf die frage wieso, kam durch die bank, dass das mehr kann als das ipad  auch gebe ich recht, dass personalisierung auch heißt, dass die apps personalisierbar sein müssen und wir die daten der lerner verwenden müssen - aber dazu mehr in der learning analytics woche

auch gebe ich recht, dass personalisierung auch heißt, dass die apps personalisierbar sein müssen und wir die daten der lerner verwenden müssen - aber dazu mehr in der learning analytics woche  …

-- Main.MartinEbner - 21 May 2012

, ,

…

-- Main.MartinEbner - 21 May 2012

, ,

Tablets sind ein Hype!

Seit der Markteinführung des iPads (Biblionetz:w02189) durch Apple herrscht ein regelrechter Tablet-Hype. Wieder einmal herrscht die Meinung vor, jetzt sei die Zeit für eine Bildungsrevolution gekommen. Mitnichten! Die Aufregung um Tablets ist massiv übertrieben. Das meiste an Tablets ist nicht neu, wird oft gar nicht genutzt und hat didaktisch noch keinerlei Innovation gebracht.

Seit der Markteinführung des iPads (Biblionetz:w02189) durch Apple herrscht ein regelrechter Tablet-Hype. Wieder einmal herrscht die Meinung vor, jetzt sei die Zeit für eine Bildungsrevolution gekommen. Mitnichten! Die Aufregung um Tablets ist massiv übertrieben. Das meiste an Tablets ist nicht neu, wird oft gar nicht genutzt und hat didaktisch noch keinerlei Innovation gebracht.

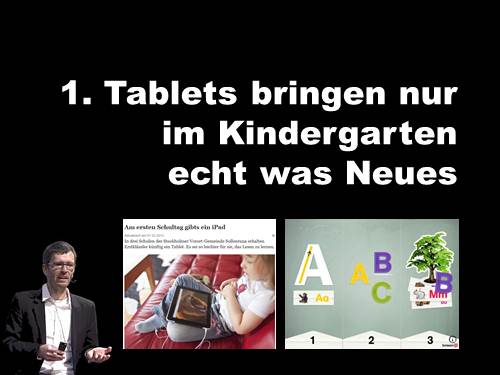

1. Tablets bringen nur im Kindergarten echt was Neues

Seien wir ehrlich: Was ist innovativ an einem Klassensatz Tablets im Gymnasium? Kann man irgendetwas mehr, was man mit Notebooks seit Jahren und mit Netbooks seit kurzem nicht auch kann? Klar, die Geräte sind schneller betriebsbereit und machen nicht so rasch schlapp. Aber rechtfertigt das die ganze Aufregung?

Das innovative Potenzial von Tablets und Handhelds mit touchscreen liegt im Vorschulbereich. Erstmals können Kinder bereits vor dem Kindergarten mit einem Computer interagieren. Statt mühsamen Erlernens der Maus- und Tastatursteuerung reicht ein Zeigen mit dem Finger. Das können Zweijährige. Hier liegt das wahre Potenzial von Tablets: Edutainment-Apps mit multimedialer Rückmeldung für (Fremd-)Spracherwerb, Zahlen- und Geometrieverständnis und allgemeiner Welterfahrung (wie aus Kinderbüchern, liebe Medienkritiker; einfach multimedialer).

Seien wir ehrlich: Was ist innovativ an einem Klassensatz Tablets im Gymnasium? Kann man irgendetwas mehr, was man mit Notebooks seit Jahren und mit Netbooks seit kurzem nicht auch kann? Klar, die Geräte sind schneller betriebsbereit und machen nicht so rasch schlapp. Aber rechtfertigt das die ganze Aufregung?

Das innovative Potenzial von Tablets und Handhelds mit touchscreen liegt im Vorschulbereich. Erstmals können Kinder bereits vor dem Kindergarten mit einem Computer interagieren. Statt mühsamen Erlernens der Maus- und Tastatursteuerung reicht ein Zeigen mit dem Finger. Das können Zweijährige. Hier liegt das wahre Potenzial von Tablets: Edutainment-Apps mit multimedialer Rückmeldung für (Fremd-)Spracherwerb, Zahlen- und Geometrieverständnis und allgemeiner Welterfahrung (wie aus Kinderbüchern, liebe Medienkritiker; einfach multimedialer).

2. Unpersönliche Tablets eignen sich nicht für die Schule

Alle bisher auf dem Markt verfügbaren Tablets sind mit einem Betriebssystem ausgestattet, das für eine einzige nutzende Person gedacht ist. Müssen sich mehrere Personen ein Tablet teilen, so hat das verschiedene Nachteile. Entweder werden keine persönlichen Daten und Lernfortschritte gespeichert (ade Individualisierung) oder die einzelnen Nutzenden müssen mühsam ein- und ausloggen (wobei das eintippen von Passwörtern ohne echte Tastatur besonders mühsam ist), was die sofortige Verfügbarkeit von Tablets wieder zunichte macht. Zudem werden die meisten Lern-Apps für Tablets (zu Recht) ohne Userverwaltung entwickelt. Also wenn Tablets in der Schule, dann bitte 1:1!

Alle bisher auf dem Markt verfügbaren Tablets sind mit einem Betriebssystem ausgestattet, das für eine einzige nutzende Person gedacht ist. Müssen sich mehrere Personen ein Tablet teilen, so hat das verschiedene Nachteile. Entweder werden keine persönlichen Daten und Lernfortschritte gespeichert (ade Individualisierung) oder die einzelnen Nutzenden müssen mühsam ein- und ausloggen (wobei das eintippen von Passwörtern ohne echte Tastatur besonders mühsam ist), was die sofortige Verfügbarkeit von Tablets wieder zunichte macht. Zudem werden die meisten Lern-Apps für Tablets (zu Recht) ohne Userverwaltung entwickelt. Also wenn Tablets in der Schule, dann bitte 1:1!

3. Tablets sind aktuell hip. Langfristig relevant ist aber 1:1 und BYOD

Die Gerätetypen Notebook, Netbook, Ultrabook und Tablet werden bald verschwimmen. So wie heute praktisch niemand mehr weiss, was ein Tablet PC ist, werden auch die genannten Hardwarebezeichnungen wieder verschwinden. Was hingegen nicht mehr verschwinden wird, ist die Tatsache, dass bald alle Lernenden (mindestens privat) über mindestens einen eigenen mobilen Computer verfügen werden (Handheld, Smartphone, Tablet, Netbook, Notebook etc.). Die dauernde, persönliche Verfügbarkeit eines multimedialen mobilen Kleincomputers hat viel grössere Auswirkungen auf Schule und Lernen als die Hardwareklasse "Tablet". Also egal ob Tablets oder nicht: Hauptsache 1:1 (Biblionetz:w02173), evtl. gleich BYOD! (Biblionetz:w02286)

Die Gerätetypen Notebook, Netbook, Ultrabook und Tablet werden bald verschwimmen. So wie heute praktisch niemand mehr weiss, was ein Tablet PC ist, werden auch die genannten Hardwarebezeichnungen wieder verschwinden. Was hingegen nicht mehr verschwinden wird, ist die Tatsache, dass bald alle Lernenden (mindestens privat) über mindestens einen eigenen mobilen Computer verfügen werden (Handheld, Smartphone, Tablet, Netbook, Notebook etc.). Die dauernde, persönliche Verfügbarkeit eines multimedialen mobilen Kleincomputers hat viel grössere Auswirkungen auf Schule und Lernen als die Hardwareklasse "Tablet". Also egal ob Tablets oder nicht: Hauptsache 1:1 (Biblionetz:w02173), evtl. gleich BYOD! (Biblionetz:w02286)

4. Ab einer gewissen Schulstufe reichen Tablets nicht mehr aus

Tablets eignen sich für Medienkonsum, seien dies eBooks, Webseiten oder Bilder und Videos. Tablets eignen sich auch für Drill- & Practice-Lernapps. Man kann Musik und Fotos machen, gar Filme drehen. Ab einem gewissen Alter werden die Projekte und Aufgaben in der Schule aber grösser, aufwändiger und komplexer und dann reicht ein Tablet nicht mehr aus. Spätestens wenn ich Webseiten zusammenfassen oder vergleichen, einen Film kommentieren oder einen längeren Text schreiben sollte, dann benötige ich mehrere Fenster nebeneinander und eine echte Tastatur, sonst muss ich wieder mit Papier arbeiten. Unsere Studierenden bestätigen jedenfalls bereits im ersten Semester, dass auch mit Tablet nicht ohne Notebook/Desktop im Hintergrund geht. Bei Schulprojekten stellt sich deshalb aus meiner Sicht die Frage: Warum dann ein Tablet, wäre beispielsweise ein Ultrabook oder ein kleiner Tablet-PC (Biblionetz:w01414) nicht geeigneter?

Tablets eignen sich für Medienkonsum, seien dies eBooks, Webseiten oder Bilder und Videos. Tablets eignen sich auch für Drill- & Practice-Lernapps. Man kann Musik und Fotos machen, gar Filme drehen. Ab einem gewissen Alter werden die Projekte und Aufgaben in der Schule aber grösser, aufwändiger und komplexer und dann reicht ein Tablet nicht mehr aus. Spätestens wenn ich Webseiten zusammenfassen oder vergleichen, einen Film kommentieren oder einen längeren Text schreiben sollte, dann benötige ich mehrere Fenster nebeneinander und eine echte Tastatur, sonst muss ich wieder mit Papier arbeiten. Unsere Studierenden bestätigen jedenfalls bereits im ersten Semester, dass auch mit Tablet nicht ohne Notebook/Desktop im Hintergrund geht. Bei Schulprojekten stellt sich deshalb aus meiner Sicht die Frage: Warum dann ein Tablet, wäre beispielsweise ein Ultrabook oder ein kleiner Tablet-PC (Biblionetz:w01414) nicht geeigneter?

5. Tablets haben bisher keinerlei didaktische Innovation gebracht

Bei allen Erleichterungen, welche Tablets im Schulalltag gebracht haben: Didaktisch ist bisher wenig Neues passiert. Gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.

Bei allen Erleichterungen, welche Tablets im Schulalltag gebracht haben: Didaktisch ist bisher wenig Neues passiert. Gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.

hallo Herr doebe, seit Ihrem Auftritt in Dillingen vor 2 Jahren schätze ich Ihre innovativen und kreativen Ideen rund um den Bereich "modernes Lernen" sehr. Mit Ihrer Ansicht über Tablett-PC muss ich Ihnen allerdings widersprechen. Noch nie war es einfacher, elektronische Geräte im Unterricht einzusetzen und vor allem zu administrieren. Diese Einfachheit ist aber die Grundvoraussetzung, dass sich auch weniger technikgewandte an neue Medien rantasten. -- Main.WalterJanka - 09 May 2012 Lieber Herr Janka, sorry als erstes fürs pingelig sein, aber in meinem Weblog lasse ich nicht unwidersprochen, wenn jemand Tablets als Tablet-PCs bezeichnet: TabletsSindKeineTabletPCs !

Letzten November hatte ich das erstmals im Rahmen einer Blockwoche mit Studierenden ausprobiert, nun ist es an der Projektschule Goldau in drei Schulklassen Alltag und Anfang letzter Woche konnte ich es an einer Dozierendenweiterbildung zeigen und ausprobieren lassen: Auf Knopfdruck den eigenen Bildschirminhalt (mit Ton) auf dem Beamer anzeigen lassen.

Ich bin fasziniert von dieser Möglichkeit. Der Beamer gehört technisch nicht mehr primär der Lehrperson, sondern bei einer 1:1-Ausstattung haben alle gleichwertigen Zugriff auf die Projektionsfläche. Wie bei einem Wiki sind es soziale Regeln, die ein Chaos verhindern und für einen vernünftigen Schulbetrieb sorgen, nicht aber technische Hindernisse. Das gefällt mir. Oder modern ausgedrückt:

Wie verändert sich die Beamernutzung und evtl. auch gewisse Unterrichtssettings, wenn Bilder und Filme von ausserhalb der Schule und/oder des Unterrichts sowie Ergebnisse von Arbeiten im Unterricht auf Knopfdruck allen gezeigt werden können?

Für andere Unterrichtssettings ist weniger ein einziger Beamer im Schulzimmer geeignet als vielmehr ein paar 24 Zoll-Bildschirme (nicht mehr wirklich teuer), die dann per Funk angesprochen werden können. Alle Lernenden haben kleine Geräte fürs Arbeiten, in Gruppen wird auf den "Gruppenbildschirmen" gearbeitet.

Ja, technisch geht das theoretisch schon lange. Aber nun ist es blödsinnig einfach (und bezahlbar) geworden. Das ist wichtig für eine Alltagsintegration.

Und auch vor der Anschaffung eines interaktiven Whiteboards muss man sich nun überlegen, ob man ein Gerät kaufen will, das genau einem Computer ermöglicht, mit der Projektionsfläche zu interagieren, oder man man nicht mit einem oder mehreren Tablets besser fährt, die per Funk an einen Beamer angeschlossen sind:

In diesem Posting will ich absichtlich nicht auf die technischen Umsetzungsmöglichkeiten eingehen. Ich sehe derzeit folgende Möglichkeiten:

Hallo, zu den technischen Möglichkeiten der Demokratisierung des Beamers ist auch ein TabletPC (ja, mit Windows oder Linux) oder Notebook und ein WLAN-Projektorserver zu nennen. So kann entweder ein TabletPC/Notebook unter den Schülern weitergereicht werden, oder je nach Projektorserver können bis zu 16 Endgeräte wechselweise angezeigt werden. Mein Kollege Benjamin Götzinger und ich versuche diesen Ansatz gerade grassrootmäßig von Unterfranken aus bekannt zu machen. Mehr (auch technisch detaillierter) unter http://tabletpcatschool.wordpress.com. Grüße aus Haßfurt Jörg Thelenerg -- Main.JoergThelenberg - 13 Apr 2012 Als langjähriger Tablet-PC-User bin ich damit natürlich sehr einverstanden. Das "Herumreichen" ist einfach für gewisse Lehrpersonen eine grössere Hürde als wenn die Lernenden mit ihren eigenen Geräten auf den Beamer zugreifen können. -- Main.BeatDoebeli - 13 Apr 2012

Occupy Beamer!

| Alt | Neu | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Wandtafel | Interaktives Whiteboard | Lernende sehen gross, wie etwas entsteht. | Schreibende stehen mit dem Rücken zum Publikum. |

| Hellraumprojektor | Tablet / Tablet PC mit Beamer | Schreibende sehen das Publikum. | Schreiben ist klein und Ergebnis erscheint nicht dort, wo geschrieben wird. |

- AirPlay von Apple als derzeit einfachste, aber fast ausschliesslich auf Apple-Geräte eingeschänkte Variante

- Herstellerspezifische Lösungen, wie z.B. die WLAN-Beamer von Panasonic (siehe z.B. meine diesbezüglichen Erfahrungen vom November 2011)

- DLNA (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Dlna)

Hallo, zu den technischen Möglichkeiten der Demokratisierung des Beamers ist auch ein TabletPC (ja, mit Windows oder Linux) oder Notebook und ein WLAN-Projektorserver zu nennen. So kann entweder ein TabletPC/Notebook unter den Schülern weitergereicht werden, oder je nach Projektorserver können bis zu 16 Endgeräte wechselweise angezeigt werden. Mein Kollege Benjamin Götzinger und ich versuche diesen Ansatz gerade grassrootmäßig von Unterfranken aus bekannt zu machen. Mehr (auch technisch detaillierter) unter http://tabletpcatschool.wordpress.com. Grüße aus Haßfurt Jörg Thelenerg -- Main.JoergThelenberg - 13 Apr 2012 Als langjähriger Tablet-PC-User bin ich damit natürlich sehr einverstanden. Das "Herumreichen" ist einfach für gewisse Lehrpersonen eine grössere Hürde als wenn die Lernenden mit ihren eigenen Geräten auf den Beamer zugreifen können. -- Main.BeatDoebeli - 13 Apr 2012

Bereits zum dritten Mal findet diesen September im Rahmen der DelFI 2012 in Hagen der Workshop "Lerninfrastrukturen in Schulen" statt. Fokus der dritten Runde ist BYOD - was nicht für Bring Your Own Drink steht, sondern für Bring Your Own Device (Biblionetz:w02286) also der Aufforderung der Schule, private Geräte mit in die Schule zu bringen.

Hier der offizielle CfP, ganz im Sinne von Bring Your Own Diskussionsthema! :

Breiter, A., Döbeli Honegger, B., Heinen, R., Herber, E., Kerres, M., Moser, S., Schiefner-Rohs, M., Schulz-Zander, R., Stolpmann, B.E., Vaupel, W., Wedekind, J., Welling, S.

Abstract: Kinder und Jugendliche verfügen in zunehmendem Maße über persönliche mobile Geräte, die jedoch aktuell noch kaum in schulischen Kontexten genutzt werden. Gleichzeitig wird der Einsatz von Tablets dort in zunehmendem Maße erprobt. Der Workshop bietet ein Forum, um Chancen, Perspektiven, Herausforderungen und Grenzen der Arbeit mit persönlichen, mobilen Geräten in der Schule zu diskutieren. Im Zentrum der Diskussion sollen pädagogische, didaktische, organisatorische und rechtliche Aspekte stehen.

,

1 Hintergrund und Ziele des Workshops

Wirft man einen Blick in die Schule und auf die Geräteausstattung von Schülerinnen und Schülern, so sind zwei Tendenzen sichtbar: Zum einen besitzen immer mehr Jugendliche inzwischen Smartphones (vgl. auch JIM-Studie 2011). Mit dem Mobiltelefon im klassischen Sinn haben diese Geräte nur noch insofern eine Gemeinsamkeit, dass man damit auch telefonieren kann. Ansonsten handelt es sich um mobile Kleinstcomputer, die sich prinzipiell auch in Lern- und Lehrkontexten einsetzen lassen. In der Schule fallen solche Geräte aber zumeist noch unter das oft vorherrschende Handyverbot. Zum anderen erfreuen sich auch Tablets zunehmender Beliebtheit in schulischen Bildungskontexten. So gibt es beispielsweise immer mehr iPad-Klassen, die aber meist in Form von schulisch organisierten Einzelprojekten durchgeführt werden. Es stellt sich die Frage, warum Smartphones, Notebooks, Netbooks, Tablets, Handhelds und andere Geräte, die die Schülerinnen und Schüler schon heute besitzen, nicht systematisch im Unterricht Verwendung finden. Diese Entwicklung wird inzwischen unter dem Titel Bring your own device (BYOD) diskutiert und gewinnt kontinuierlich an Aufmerksamkeit. Aber auch auf der Seite der Anbieter von schulischen Bildungsangeboten kommt es zu Veränderungen: Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von webbasiertem Content, Bildungs-Apps und künftig wohl auch digitalen Schulbüchern über die Online-Marktplätze der marktführenden Plattformanbieter kommt möglicherweise auch Bewegung in den Schulbuchmarkt mit entsprechend neuen Angeboten, Nutzungs- und Distributionsmodellen. Entwickeln sich Apps, von unterschiedlichen Geräten und Gerätetypen nutzbar, zum kleinsten gemeinsamen Nenner heterogener Lerninfrastrukturen? Die verstärkte Nutzung dieser Medien führt damit auch zu einer neuen Betrachtung der Frage, wie Daten in der Schule zukünftig gespeichert und weiterverarbeitet werden sollen. Verschwinden z.B. serverbasierte dezentrale Infrastrukturen aus den Schulen künftig alle in der so genannten Cloud und welche Rolle spielen klassische Lern-Management-Systeme in diesem Kontext? Der Workshop bietet ein Forum, um sich fachlich fundiert auf der Basis vorhandener (Praxis-)Erfahrungen über die Perspektiven, Chancen und Grenzen des schulischen Lernens mit privaten, mobilen Geräten auszutauschen und erste Einschätzungen zu wagen, welche pädagogischen, technischen, organisatorischen, didaktischen und rechtlichen Konsequenzen diese Entwicklungen für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien in der Schule haben. Wir wünschen uns daher neben wissenschaftlich fundierten Beiträgen auch Beiträge, die auf der Basis praktischer und praxisnaher Erfahrungen über absehbare und mögliche Konsequenzen der skizzierten Entwicklungen berichten.2 Themenschwerpunkte

2.1 Medienausstattung und -nutzung Jugendlicher

Kinder und Jugendliche sind insgesamt gut bis sehr gut mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Zu fragen ist aber, ob diese gute Ausstattung auch alle sozialen Gruppen betrifft oder ob es etwa schicht- oder bildungsabhängige Unterschiede gibt. Auch kann hier der Frage nachgegangen werden, in wie weit Jugendliche bereit und / oder in der Lage sind, die privat vorhandene Ausstattung auch in formalen Bildungskontexten der Schule zu nutzen.2.2 Chancen und Herausforderungen heterogener Umgebungen

Die Nutzung privater Hardware in Schule wirft eine Reihe von Fragen auf, die im Workshop diskutiert werden können: Wie können verschiedene, private Endgeräte sicher in eine schulische Infrastruktur eingebunden werden? Welche Konsequenzen haben unterschiedliche Geräte, Betriebssysteme und Programme für die Gestaltung eines medienbasierten Unterrichts? Wie kann in heterogenen Umgebungen Support geleistet werden, bzw. wie kann Schule davon entlastet werden? Welche rechtlichen Implikationen sind mit der Nutzung privater Hardware verbunden?2.3 Private Hardware in der Schule - Konsequenzen für digitale Schulbücher und Bildungs-Apps

In heterogenen Umgebungen müssen auch inhaltliche Angebote so gestaltet sein, dass sie unabhängig von Geräten und Betriebsystemen genutzt werden können. Welche Mindeststandards sind daher für digitale Schulbücher und Bildungs-Apps erforderlich? Welche Konsequenzen hat dies auch für die didaktische Konzeption der Angebote?2.4 Überall verfügbar - Die Cloud in der Schule

Müssen Schulen oder Schulträger in Zukunft noch umfangreiche Serverlösungen für den schulischen IT-Betrieb betreiben oder sind diese zukünftig zu Gunsten so genannter Cloud-Lösungen verzichtbar? Welche Vor- und Nachteile gehen damit einher und wie müssen Cloud-Lösungen gestaltet sein, damit sie an Schulen einsetzbar sind?3 Einreichung von Beiträgen

Beiträge können in Form von Aufsätzen (ca. 8 Seiten ) eingereicht werden. Ausgewählte Beiträge werden im Workshop Band der Tagung veröffentlicht. Beiträge im LNI-Format sind bis zum 18.06.2012 einzureichen bei richard.heinen@uni-due.de. Praxisberichte können in Form von einseitigen Abstracts eingereicht werden. Sie werden als Kurzreferate in den Workshop eingebracht. Abstracts sind bis zum 18.06.2012 einzureichen bei richard.heinen@uni-due.de. Die Auswahl der Beiträge erfolgt bis zum 10.07.2012. Die Endfassung der Beiträge muss für die Veröffentlichung im Online-Tagungsband mit ISSN-Nummer bis zum 15.07.2012 vorliegen.Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 11 Feb 2026 - 16:10.