Medienbericht

Medienbericht Archive

- 1Dec 2025

- 1Apr 2019

- 3Sep 2016

- 1Jan 2016

- 1Sep 2015

- 1May 2015

- 1Dec 2014

- 1Jun 2014

- 2Oct 2013

- 1Aug 2013

- 1Jul 2013

- 3Jun 2013

- 1Apr 2013

- 1Feb 2013

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Jul 2012

- 1Jan 2012

- 1Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Mar 2011

- 1Feb 2011

- 2Jan 2011

- 1Dec 2010

- 2Sep 2010

- 1Aug 2010

- 1Dec 2009

- 1Oct 2009

- 1Sep 2009

- 2Aug 2009

- 1Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Oct 2008

- 1Aug 2008

- 2Jun 2008

- 1Jan 2008

- 1Oct 2007

- 2Aug 2007

- 1Jun 2007

- 4May 2007

- 3Apr 2007

- 3Feb 2007

- 2Jan 2007

- 2Dec 2006

- 1Nov 2006

- 1Oct 2006

- 3Jul 2006

- 4Jan 2006

- 1Dec 2005

- 4Nov 2005

Medienbericht

Die Interactive Software Federation of Europe (ISFE) hat durch das Marktforschungsinstitut Nielsen die Studie Video Gamers in Europe 2008  (Biblionetz:b03405) in 15 europäischen Ländern, unter anderem der Schweiz durchführen lassen.

(Biblionetz:b03405) in 15 europäischen Ländern, unter anderem der Schweiz durchführen lassen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 4. Juni in Zürich präsentiert und tauchen nun in der Presse und in Weblogs auf.

Mit diesem Beitrag möchte ich mich nicht zur medienpädagogischen und emotionalen Diskussion Pro- und Contra- Computerspiele zu Wort melden, sondern nur auf den Umgang mit statistischen Daten hinweisen.

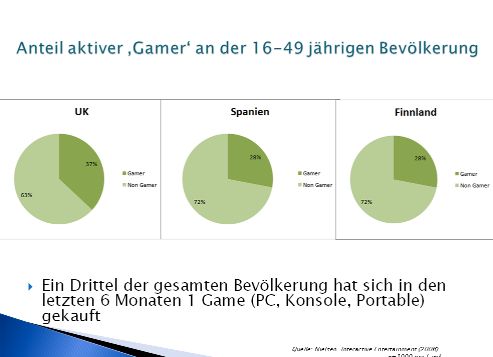

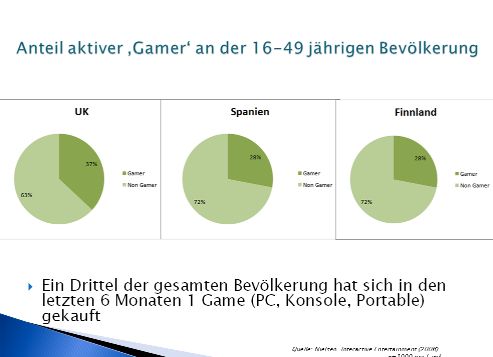

In der Präsentation vom 4. Juni wird unter anderem auf die Studie der Nielsen Interactive Entertainment (2008) mit je 1000 Befragten in UK, Finnland und Spanien im Alter zwischen 16 und 49 Bezug genommen.

Bereits an der Pressekonferenz beginnen die ersten Ungenauigkeiten. So hat die Studie die 16-49-Jährigen befragt, die Folie spricht von der gesamten Bevölkerung:

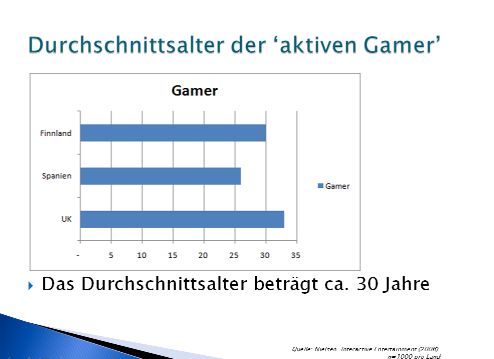

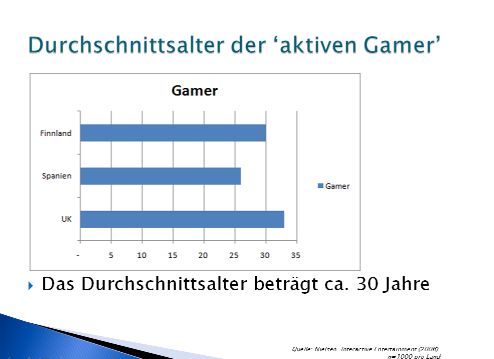

Bemerkenswert ist aber die Feststellung, dass das Durchschnittsalter der Gamer bei 30 Jahren liegt:

Hmm, dass eine Gruppe von 16 bis 49 Jährigen ein Durchschnittsalter von ca. 30 hat, ist ja nicht wirklich erstaunlich, wenn diese Gruppe statistisch einigermassen normalverteilt ist, denn der Mittelwert von 16 und 49 ist 32.5.

Somit ist das Durchschnittsalter von 16 bis 49 Jährigen Gamern ca. 30 Jahre, nicht das Durchschnittsalter aller Gamer.

Tja, und was titelt die Sonntagszeitung vom 8. Juni 2008:

Die Studie ist vor allem deshalb mit Vorsicht zu geniessen, da völlig unklar ist, wie die Stichprobe zustande kam. Bei offenen Online-Umfragen, wie es hier scheinbar der Fall war, besteht das Problem der Selbstselektion. Möglicherweise sind nämlich nicht die "Gamer im Schnitt 30 Jahre alt" sondern die Personen, die freiwillig an Online-Umfragen teilnehmen. Statistische Gewichtungen helfen da wenig. Fazit: Mehr Systematik und vor allem Transparenz bei der Stichprobenziehung sind die Grundlage für glaubwürdige Studien. -- Main.DominikPetko - 09 Jun 2008 ,

(Biblionetz:b03405) in 15 europäischen Ländern, unter anderem der Schweiz durchführen lassen.

(Biblionetz:b03405) in 15 europäischen Ländern, unter anderem der Schweiz durchführen lassen.

Gamer sind im Schnitt schon 30 Jahre alt

Erstmals beleuchtet eine Studie die Konsumenten von Video- und Computerspielen in der Schweiz

von Simone Luchetta

Jeder dritte Schweizer zwischen 16 und 49 Jahren bezeichnet sich als Video- und Computerspieler. Das Durchschnittsalter der spielenden Bevölkerung liegt bei gestandenen 30 Jahren. Das ergab eine Studie im Auftrag der Vereinigung Interactive Software Federation of Europe (ISFE), die erstmals auch Daten in der Schweiz erhoben hat.

Auch aus der Tatsache, dass 7% der Schweizer Befragten angaben, noch in der Schule zu sein, darf nicht geschlossen werden, nur 7% der Game Spielenden in der Schweiz seien Schülerinnen und Schüler. Denn die Unter-16-Jährigen wurden ja gar nicht befragt...

Hauptsache Statistik.

Die Studie ist vor allem deshalb mit Vorsicht zu geniessen, da völlig unklar ist, wie die Stichprobe zustande kam. Bei offenen Online-Umfragen, wie es hier scheinbar der Fall war, besteht das Problem der Selbstselektion. Möglicherweise sind nämlich nicht die "Gamer im Schnitt 30 Jahre alt" sondern die Personen, die freiwillig an Online-Umfragen teilnehmen. Statistische Gewichtungen helfen da wenig. Fazit: Mehr Systematik und vor allem Transparenz bei der Stichprobenziehung sind die Grundlage für glaubwürdige Studien. -- Main.DominikPetko - 09 Jun 2008 ,

Gemäss einem Bericht von Computerwoche.de gewichtet Google (Biblionetz:w02040) beim Ranking die Aktualität von Seiten stärker, dafür auf eine Seite verweisende Links weniger stark. Zusammen mit dem Einbezug der aktuellen Abfragestatistik soll dies ein besseres Reagieren auf aktuelle Ereignisse ermöglichen und Websites besser platzieren, die aktuell gehalten werden.

Bereits jetzt laufen die Diskussionen heiss, ob diese Veränderung des PageRank-Algorithmus zum Guten sei. Ich höre schon Kulturpessimisten "Aktuell ist nicht besser" rufen.

Warum ich das blogge: Wenn die derzeit weltdominierende Suchmaschine ihre Kriterien von Wichtigkeit verändert, dann scheint mir das schon einen Gedanken wert zu sein...

,

Am 29. April 2007 habe ich mich über eine Anzeige geärgert, die für Kosmetik mit Elektrosmogschutz warb. Exakt vier Monate später erschien am 29. August 2007 im Tages-Anzeiger ein Artikel zu diesem Thema: Anti-Elektrosmog-Spray verspricht zu viel

Der Kosmetikkonzern Clarins wirbt für einen Spray, der Haut vor Handystrahlen schützen soll. In Grossbritannien ist dies schon verboten. Die Schweiz ermittelt.

Im heutigen Tages-Anzeiger (7.10.06) wird unter dem Titel Wider den Kulturschock zu Beginn des Uni-Studiums von einer Pressekonferenz zur Vorstellung einer Studie zur Zufriedenheit von Studienangängerinnen und -anfängern berichtet. Mein besonderes Interesse hat natürlich folgender Abschnitt geweckt:

Eine klare Mehrheit von 7400 befragten Studierenden im dritten Semester gibt dem Gymnasium rückblickend gute Noten. Defizite haben sie jedoch in den Fächern Informatik und Physik.

Aha, diese Studie will ich lesen. Der gedruckte TA-Artikel nennt weder Titel der Studie noch Bezugsadresse. Auftraggeber seien die Schweizerische Universitätsrektorenkonferenz und die Schweizerische Gymnasialrektorenkonferenz. Doch weder auf der einen (http://www.crus.ch) noch auf der anderen (http://www.ksgr-cdgs.ch) ist die gestern präsentierte Studie oder sogar eine Bezugsmöglichkeit vermerkt. Bei den Unirektoren datiert die letzte Pressemeldung vom August 2006, bei den Gymnasialrektoren vom Mai 2006.

Da im Artikel der Rektor der Universität Zürich wörtlich zitiert wird, geht meine Suche weiter bei der Website der Universität Zürich. Doch auch hier Fehlanzeige. Die gestrige Pressekonferenz taucht weder unter den Events noch unter den News auf.

Das Internet scheint für die Gymnasial- und Universitätsrektoren kein relevantes Publikationsmedium zu sein. Defizite in Informatik?

P.S. Die Online-Newsmeldung auf der Website des Tages-Anzeigers hat dann schliesslich weiter geholfen. Ein Link auf das Staatssekretariat für Forschung und Bildung verhilft mir schliesslich doch noch zu einer PDF-Version der Studie.

Update 21.8.2007: Weniger als ein Jahr später ist die oben angegebene Adresse beim Staatssekretariat für Forschung und Bildung nicht mehr gültig...

,

Im heutigen Tages-Anzeiger vom 13.8.2007 ist auf der Frontseite des Wirtschaftsbundes ein Artikel zum Risiko von Wireless LAN (Biblionetz:w01601) unter der reisserischen Schlagzeile Drahtloses Internet strahlt stärker als Handy

Der Artikel bezieht sich dabei auf den Bericht des Bundesamtes für Gesundheit Risikopotenzial von drahtlosen Netzwerken (Biblionetz:b03090) in Erfüllung des Postulates 04.3594 Allemann vom 8. Oktober 2004.

Dieser Bericht wiederum zitiert einen Artikel in der Zeitschrift PRAXIS von Oertle et al. Elektromagnetische Felder im Akutspital (Biblionetz:t07844). In diesem Artikel wird die Strahlenbelastung im Schwesternzimmer direkt neben dem mit Datentransfer belasteten Access-Point und im Patientenzimmer nach Verursachern gemessen und dargestellt. Es ist nicht überraschend, dass die Strahlenbelastung im Schwesterzimmer direkt neben dem Access-Point durch WLAN am grössten ist. Da aber, (was auch im Artikel des Tages-Anzeigers betont wird), die Strahlenbelastung quadratisch mit dem Abstand zum Sender abnimmt, lässt sich aus diesem PRAXIS-Artikel nicht folgern, dass WLAN allgemein stärker strahlt als ein Handy. Hätte man das Handy neben das Messinstrument gelegt, wäre das Handy die stärkste Strahlenquelle gewesen.

Ich bin durchaus für einen kritischen Umgang mit technologischen Gefahren und unterstütze auch die im Artikel des Tages-Anzeigers gemachte Empfehlung, WLAN-Access-Points nicht direkt neben Arbeitsplätzen oder Aufenthaltsorten von Menschen zu platzieren (Mit einer Entfernung vom 2m ist aber die Strahlenbelastung bereits massiv geringer.)

Irreführend ist aber die reisserische Schlagzeile, die nun wieder für viele Diskussionen in Schul-ICT-Projekten führen wird. Dass die Kinder gleichzeitig ihr Mobiltelefon in der Hosentasche haben, wird dabei oft nicht bedacht.

P.S.: Die Legende der Grafik rechts unten im Artikel des Tages-Anzeigers ist falsch: Patientenzimmer und Schwesternzimmer wurden vertauscht.

,

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 18 Jan 2026 - 02:17.