Informatik

Informatik Archive

- 1Feb 2023

- 1Apr 2021

- 1Feb 2020

- 1Jan 2020

- 1Dec 2019

- 1Apr 2019

- 1Jul 2017

- 1Dec 2016

- 2Sep 2016

- 1May 2016

- 1Apr 2016

- 2Mar 2016

- 2Sep 2015

- 1Aug 2015

- 1Jun 2015

- 2May 2015

- 2Apr 2015

- 1Feb 2015

- 1Jan 2015

- 3Nov 2014

- 1Oct 2014

- 1Sep 2014

- 1Aug 2014

- 1May 2014

- 1Jan 2014

- 2Oct 2013

- 1Sep 2013

- 1Aug 2013

- 2Jun 2013

- 3May 2013

- 1Apr 2013

- 2Mar 2013

- 3Jan 2013

- 1Dec 2012

- 1Nov 2012

- 1May 2012

- 3Oct 2011

- 1Sep 2011

- 2May 2011

- 1Jan 2011

- 3Nov 2010

- 2Oct 2010

- 2Sep 2010

- 2Aug 2010

- 3May 2010

- 1Nov 2009

- 2Sep 2009

- 3Jul 2009

- 1May 2009

- 1Feb 2009

- 1Jan 2009

- 1Nov 2008

- 1Sep 2008

- 1Aug 2008

- 2May 2008

- 1Feb 2008

- 2Jan 2008

- 1Oct 2007

- 3Aug 2007

- 3Jul 2007

- 3May 2007

- 1Feb 2007

- 3Dec 2006

- 1Nov 2006

- 1Sep 2006

- 3May 2006

Informatik

Was paradox klingt, nämlich Informatik ohne Computer zu vermitteln, hat eine lange Tradition und ist auch heute noch aktuell, vielleicht aktueller denn je.

In der Juli 2007-Ausgabe der Communications of the ACM plädiert Peter Denning (Biblionetz:p03493) dafür, Informatik ("computing") als Naturwissenschaft zu betrachten. Denning, der bereits seit Jahren die Definition der Informatik als Wissenschaft mitprägt (siehe Publikationen unter Biblionetz:p03493), verweist im Artikel Computing is a Natural Science (Biblionetz:t07784) unter anderem auf den Physik-Nobelpreisträger Ken Wilson, der computation als drittes Standbein der Naturwissenschaft neben Theorie und Experiment bezeichnet hat. Informatik sei schon lange keine Wissenschaft der Computer mehr, sondern eine Wissenschaft der Berechnung, die sowohl in natürlichen als auch künstlichen Systemen eine wichtige Rolle spiele:

Auf der WebsiteComputer science Unplugged und im entsprechenden Buch werden verschiedene grundlegende Konzepte der Informatik ohne den Einsatz des Computers erklärt. Laut den Initianten bietet dies verschiedene Vorteile:

Die Unterrichtseinheiten

Weil man in die grauen Kisten nicht gut hineinschauen kann, um ihnen zuzusehen, werden sie hier auch gar nicht verwendet:Papier und Bleistift, Spielkarten oder andere einfache Hilfsmitteln sorgen für den klaren Durchblick! Bis auf einen Stift und eine Schere sind alle notwendigen Materialien hier im Buch vorhanden - einfach loslegen und die AHA-Erlebnisse genießen.

Das Buch ist für alle da, die schon immer mal hinter die Kulissen der Wissenschaft Informatik schauen wollten: Vom Schüler zum Lehrer, vom Studenten zum Professor, vom interessierten Laien zum IT-Experten, der zwar genau weiß, wie er bestimmte Dinge zu tun hat, aber vielleicht nicht, warum sie so funktionieren.

Weil man in die grauen Kisten nicht gut hineinschauen kann, um ihnen zuzusehen, werden sie hier auch gar nicht verwendet:Papier und Bleistift, Spielkarten oder andere einfache Hilfsmitteln sorgen für den klaren Durchblick! Bis auf einen Stift und eine Schere sind alle notwendigen Materialien hier im Buch vorhanden - einfach loslegen und die AHA-Erlebnisse genießen.

Das Buch ist für alle da, die schon immer mal hinter die Kulissen der Wissenschaft Informatik schauen wollten: Vom Schüler zum Lehrer, vom Studenten zum Professor, vom interessierten Laien zum IT-Experten, der zwar genau weiß, wie er bestimmte Dinge zu tun hat, aber vielleicht nicht, warum sie so funktionieren.

Quelle: Klappentext von Abenteuer Informatik (Biblionetz:b03143)

Auch in der Schweiz ist (mindestens) ein Lehrmittel Informatik ohne Computer entwickelt worden, und das schon vor vielen Jahren. 1993 hat Michael Wirth mit einem Team von Lehrpersonen im Kanton Solothurn das (heute vergriffene) Buch Ideen für den Informatikunterricht (Biblionetz:b03158) herausgegeben:

Nur wenige Lerninhalte sind im täglichen Leben so direkt erlebbar wie die Informatik. Und gerade darin liegt die Gefahr: Das Alltägliche, das Selbstverständliche wird nicht mehr hinterfragt.

Der Informatikunterricht kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem die technischen Möglichkeiten und Anwendungen, aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der "Neuen Informationstechnologien" aufgezeigt und hinterfragt werden.

Im Informatikunterricht an der Volksschuloberstufe steht daher weder das Programmieren noch die Schulung von Anwenderprogrammen im Vordergrund. Demzufolge wird sich auch diese Handreichung nicht schwergewichtig mit diesen Themen beschäftigen. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn Sie am Ende des Grundkurses weder eine PASCAL-Programmiererin noch ein Word 5.0-Experte sind.

Im Vordergrund steht die Allgemeinbildung!

Das Einzige, was an dieser Einleitung nicht mehr zeitgemäss ist, sind "Word 5.0" und "PASCAL", den Rest kann man auch heute noch unterschreiben.

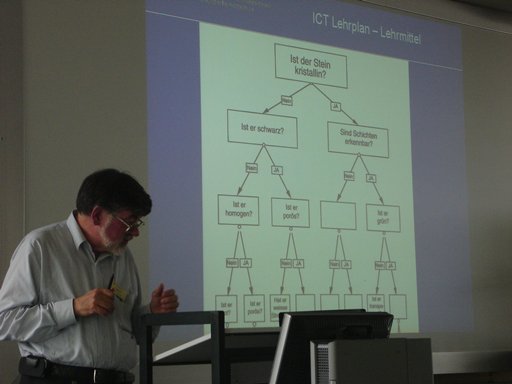

Am ICT-Träff vom 16. Mai 2007 im Kanton Solothurn wurden aktuelle Lehrmittel vorgestellt, die das vom ICT-Komptenzzentrum TOP für den Kanton erarbeitete stufenübergreifende ICT-Entwicklungskonzept (Biblionetz:b03200) umzusetzen helfen.

Um die Langlebigkeit unserer Anliegen zu unterstreichen, haben wir den Mitautor des Buches von Markus Wirth und langjährigen Schul-ICT-Pioniers Dieter Fischlin eingeladen, die damaligen Ideen des Buches Ideen für den Informatikunterricht vorzustellen.

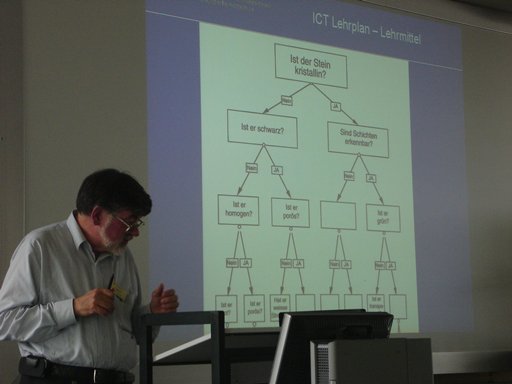

Unter anderem hat Dieter Fischlin einen Algorithmus zur Gesteinsbestimmung vorgestellt. Zuerst theoretisch auf Papier:

Nur wenige Lerninhalte sind im täglichen Leben so direkt erlebbar wie die Informatik. Und gerade darin liegt die Gefahr: Das Alltägliche, das Selbstverständliche wird nicht mehr hinterfragt.

Der Informatikunterricht kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem die technischen Möglichkeiten und Anwendungen, aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der "Neuen Informationstechnologien" aufgezeigt und hinterfragt werden.

Im Informatikunterricht an der Volksschuloberstufe steht daher weder das Programmieren noch die Schulung von Anwenderprogrammen im Vordergrund. Demzufolge wird sich auch diese Handreichung nicht schwergewichtig mit diesen Themen beschäftigen. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn Sie am Ende des Grundkurses weder eine PASCAL-Programmiererin noch ein Word 5.0-Experte sind.

Im Vordergrund steht die Allgemeinbildung!

Das Einzige, was an dieser Einleitung nicht mehr zeitgemäss ist, sind "Word 5.0" und "PASCAL", den Rest kann man auch heute noch unterschreiben.

Am ICT-Träff vom 16. Mai 2007 im Kanton Solothurn wurden aktuelle Lehrmittel vorgestellt, die das vom ICT-Komptenzzentrum TOP für den Kanton erarbeitete stufenübergreifende ICT-Entwicklungskonzept (Biblionetz:b03200) umzusetzen helfen.

Um die Langlebigkeit unserer Anliegen zu unterstreichen, haben wir den Mitautor des Buches von Markus Wirth und langjährigen Schul-ICT-Pioniers Dieter Fischlin eingeladen, die damaligen Ideen des Buches Ideen für den Informatikunterricht vorzustellen.

Unter anderem hat Dieter Fischlin einen Algorithmus zur Gesteinsbestimmung vorgestellt. Zuerst theoretisch auf Papier:

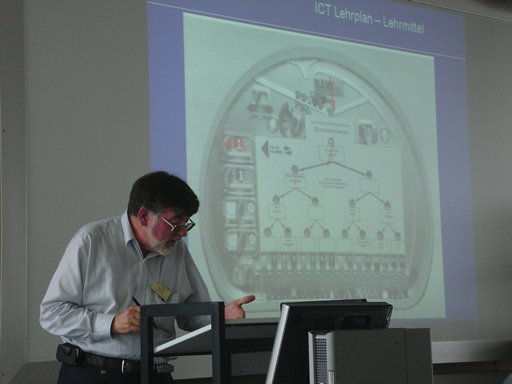

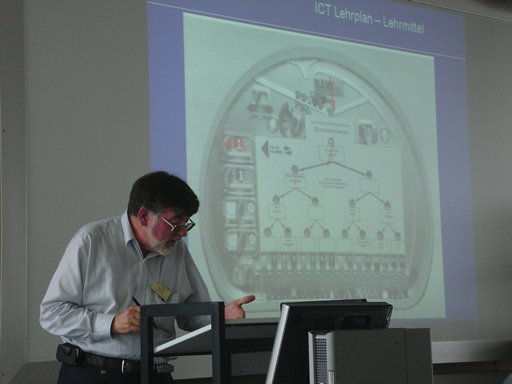

Danach an einer mechanischen Gesteinsbestimmungsmachine:

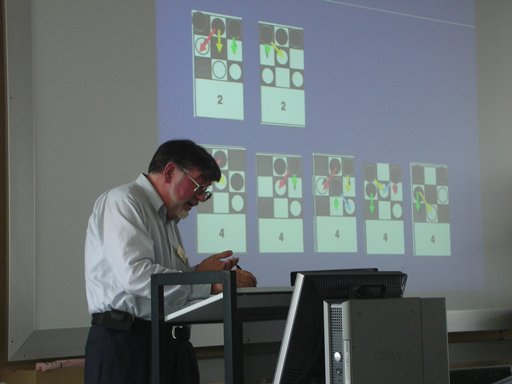

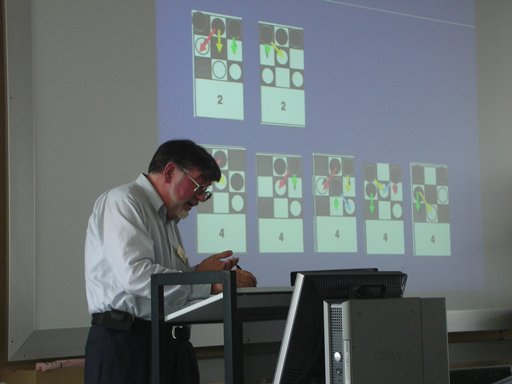

Mit der Unterrichtseinheit Bauernschach, in dem die möglichen Züge des "Zündholzschachtelcomputers" durch Kügelchen in Zündholzschachteln repräsentiert wurden und der durch Wegnahme von Kügelchen (scheinbar) lernfähig wurde, konnte nicht nur der entsprechende Algorithmus, sondern auch die Frage von künstlicher Intelligenz mit den Kindern angeschaut werden: "Ist jetzt dieser Zündholzschachtelcomputer intelligent und lernfähig?"

Zum Schluss seines spannenden Referats stellte Fischlin die wesentliche Frage, auch angesichts unseres Entwicklungskonzepts, das stellenweise sehr konkrete Anwendungsfähigkeiten detailliert beschreibt, um dem Thema etwas Fassbares zu geben:

Bildung oder Ausbildung?

P.S.: Nach zahlreichen kurzen, langfristig gesehen unwichtigen Postings ist dies eines, das eher Jakob Nielsens (und von Jochen Robes im Weiterbildungsblog bereits kritisierten) Forderung Write Articles, not blog posts entspricht ;-).

The old definition of computer science - the study of phenomena

surrounding computers - is now obsolete. Computing is the study of

natural and artificial information processes.

Auf der Suche nach einer soliden Basis für die Informatik proklamiert Denning anschliessend sieben Kategorien von fundamentalen Prinzipien der Informatik:

- Berechnung (computation): Bedeutung und Grenzen von Berechnungen

- Kommunikation (communication): Zuverlässige Datenübertragung)

- Koordination (coordination): Kooperation zwischen vernetzten Entitäten

- Erinnerung (recollection): Speicherung und Auffinden von Information

- Automatisierung (automation): Bedeutung und Limitierung von Automatisierung

- Evaluation (evaluation): Leistungsvoraussage und Kapazitätsplanung

- Design (design): Entwicklung zuverlässiger Softwaresysteme

Computer Science Unplugged is a collection of activities designed to teach the fundamentals of computer science without requiring a computer. Because they're independent of any particular hardware or software, Unplugged activities can be used anywhere, and the ideas they contain will never go out of date. Unplugged activities have been trialled and refined over 15 years in classrooms and out-of-school programmes around the world.

- sind langlebig, da sie keine kurzlebigen technischen Details enthalten

- scheitern nicht an technischen Detailproblemen

- lassen sich auch in Ländern einsetzen, in denen Schulcomputer (noch) nicht so verbreitet sind

Weil man in die grauen Kisten nicht gut hineinschauen kann, um ihnen zuzusehen, werden sie hier auch gar nicht verwendet:Papier und Bleistift, Spielkarten oder andere einfache Hilfsmitteln sorgen für den klaren Durchblick! Bis auf einen Stift und eine Schere sind alle notwendigen Materialien hier im Buch vorhanden - einfach loslegen und die AHA-Erlebnisse genießen.

Das Buch ist für alle da, die schon immer mal hinter die Kulissen der Wissenschaft Informatik schauen wollten: Vom Schüler zum Lehrer, vom Studenten zum Professor, vom interessierten Laien zum IT-Experten, der zwar genau weiß, wie er bestimmte Dinge zu tun hat, aber vielleicht nicht, warum sie so funktionieren.

Weil man in die grauen Kisten nicht gut hineinschauen kann, um ihnen zuzusehen, werden sie hier auch gar nicht verwendet:Papier und Bleistift, Spielkarten oder andere einfache Hilfsmitteln sorgen für den klaren Durchblick! Bis auf einen Stift und eine Schere sind alle notwendigen Materialien hier im Buch vorhanden - einfach loslegen und die AHA-Erlebnisse genießen.

Das Buch ist für alle da, die schon immer mal hinter die Kulissen der Wissenschaft Informatik schauen wollten: Vom Schüler zum Lehrer, vom Studenten zum Professor, vom interessierten Laien zum IT-Experten, der zwar genau weiß, wie er bestimmte Dinge zu tun hat, aber vielleicht nicht, warum sie so funktionieren.Quelle: Klappentext von Abenteuer Informatik (Biblionetz:b03143)

Nur wenige Lerninhalte sind im täglichen Leben so direkt erlebbar wie die Informatik. Und gerade darin liegt die Gefahr: Das Alltägliche, das Selbstverständliche wird nicht mehr hinterfragt.

Der Informatikunterricht kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem die technischen Möglichkeiten und Anwendungen, aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der "Neuen Informationstechnologien" aufgezeigt und hinterfragt werden.

Im Informatikunterricht an der Volksschuloberstufe steht daher weder das Programmieren noch die Schulung von Anwenderprogrammen im Vordergrund. Demzufolge wird sich auch diese Handreichung nicht schwergewichtig mit diesen Themen beschäftigen. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn Sie am Ende des Grundkurses weder eine PASCAL-Programmiererin noch ein Word 5.0-Experte sind.

Im Vordergrund steht die Allgemeinbildung!

Nur wenige Lerninhalte sind im täglichen Leben so direkt erlebbar wie die Informatik. Und gerade darin liegt die Gefahr: Das Alltägliche, das Selbstverständliche wird nicht mehr hinterfragt.

Der Informatikunterricht kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem die technischen Möglichkeiten und Anwendungen, aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der "Neuen Informationstechnologien" aufgezeigt und hinterfragt werden.

Im Informatikunterricht an der Volksschuloberstufe steht daher weder das Programmieren noch die Schulung von Anwenderprogrammen im Vordergrund. Demzufolge wird sich auch diese Handreichung nicht schwergewichtig mit diesen Themen beschäftigen. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn Sie am Ende des Grundkurses weder eine PASCAL-Programmiererin noch ein Word 5.0-Experte sind.

Im Vordergrund steht die Allgemeinbildung!

Bildung oder Ausbildung?

Es passiert das gleiche wie beim E-Learning. Nachdem eine gewisse Zeit propagiert wurde, dass mit E-Learning im Sinne von distance learning mit digitalen Medien sich alles ändern würde, hat man gemerkt, dass es wohl doch nicht so weit kommen wird. Also erfand man (den Begriff) blended learning und sucht nun nach der richtigen Mischung von digital und analog, Präsenz und Distanz, Fremd- und Selbststeuerung.

Tja, und bis vor kurzem wurde auch always online propagiert: Bald werde der Internetzugang allgegenwärtig sein, man werde sich nicht mehr ins Internet einloggen, das Internet werde einfach da sein. Dem ist ja zunehmend auch fast so. Es lohnt sich fast nicht, eine Statistik der privaten Breitbandanschlüsse zu bemühen, da die bereits morgen wieder veraltet sein wird. Und mit UMTS kommt das gleiche auch für unterwegs. Trotz - das lehrt uns die Praxis - gibt es immer wieder Zeiten und Orte, wo man nicht online ist. Und hier kommt jetzt wieder das Mischen zum Zug. Intelligente Software-Dienste sollen den harten Schnitt zwischen on- und offline mildern, wenn nicht gar aus dem Bewusstsein der User verdrängen. In ihrer aktuellen Ausgabe 16/2007 widmet sich c't diesem Thema:

Tja, und bis vor kurzem wurde auch always online propagiert: Bald werde der Internetzugang allgegenwärtig sein, man werde sich nicht mehr ins Internet einloggen, das Internet werde einfach da sein. Dem ist ja zunehmend auch fast so. Es lohnt sich fast nicht, eine Statistik der privaten Breitbandanschlüsse zu bemühen, da die bereits morgen wieder veraltet sein wird. Und mit UMTS kommt das gleiche auch für unterwegs. Trotz - das lehrt uns die Praxis - gibt es immer wieder Zeiten und Orte, wo man nicht online ist. Und hier kommt jetzt wieder das Mischen zum Zug. Intelligente Software-Dienste sollen den harten Schnitt zwischen on- und offline mildern, wenn nicht gar aus dem Bewusstsein der User verdrängen. In ihrer aktuellen Ausgabe 16/2007 widmet sich c't diesem Thema:

Tja, und bis vor kurzem wurde auch always online propagiert: Bald werde der Internetzugang allgegenwärtig sein, man werde sich nicht mehr ins Internet einloggen, das Internet werde einfach da sein. Dem ist ja zunehmend auch fast so. Es lohnt sich fast nicht, eine Statistik der privaten Breitbandanschlüsse zu bemühen, da die bereits morgen wieder veraltet sein wird. Und mit UMTS kommt das gleiche auch für unterwegs. Trotz - das lehrt uns die Praxis - gibt es immer wieder Zeiten und Orte, wo man nicht online ist. Und hier kommt jetzt wieder das Mischen zum Zug. Intelligente Software-Dienste sollen den harten Schnitt zwischen on- und offline mildern, wenn nicht gar aus dem Bewusstsein der User verdrängen. In ihrer aktuellen Ausgabe 16/2007 widmet sich c't diesem Thema:

Tja, und bis vor kurzem wurde auch always online propagiert: Bald werde der Internetzugang allgegenwärtig sein, man werde sich nicht mehr ins Internet einloggen, das Internet werde einfach da sein. Dem ist ja zunehmend auch fast so. Es lohnt sich fast nicht, eine Statistik der privaten Breitbandanschlüsse zu bemühen, da die bereits morgen wieder veraltet sein wird. Und mit UMTS kommt das gleiche auch für unterwegs. Trotz - das lehrt uns die Praxis - gibt es immer wieder Zeiten und Orte, wo man nicht online ist. Und hier kommt jetzt wieder das Mischen zum Zug. Intelligente Software-Dienste sollen den harten Schnitt zwischen on- und offline mildern, wenn nicht gar aus dem Bewusstsein der User verdrängen. In ihrer aktuellen Ausgabe 16/2007 widmet sich c't diesem Thema:

Noch existieren auf dem Rechner installierte Programme und Online-Dienste in weitgehend getrennten Sphären: Sie unterscheiden sich in Bedienbarkeit, Fähigkeiten und Programmiertechniken. Adobe, Microsoft, Google, Sun und andere arbeiten daran, diese Grenze aufzuweichen. Sie bahnen einer neuen Generation von Software den Weg und eröffnen Anwendern wie Programmierern ganz neue Möglichkeiten.

Der Übersichtsartikel Das Desktop-Internet ist netterweise online kostenlos einsehbar. Die nachfolgenden Artikel zu einzelnen Technologien gibts dann nur noch im Heft.

Derzeit versuchen folgende Technologien, online und offline zu vermischen:

- Webanwendungen auf den Client holen:

- Adobe Integrated Runtime (AIR) von Adobe

- JavaFX, aufsetzend auf Java von Sun Microsystems

- Webdaten bei fehlender Netzverbindung transparent zwischenspeichern:

- Google Gears von Google

- Clientanwendungen aufs Web bringen:

- Silverlight abgespeckte Windows Presentation Foundation von Microsoft

Nach der üblichen Hektik gegen Semesterende im Juni folgt im Juli die lang ersehnte Sommerpause, in welcher das Telefon, das Postfach und auch die Blogosphäre praktisch verstummen. Zeit für Erholung, Zeit für einen Blick aus der Ferne.

Hier ein dazu passendes Sommerrätsel: Aus welchen Jahren kommen die folgenden Zitate? (Nein, googlen gilt nicht)

Zitat A: Studentenadministration

Der Computer hält heute überall in Verwaltungsbetrieben Einzug; die Erfahrungen mit der Automatisierung sind zum Teil bereits Jahrzehnte alt. Damit sind auch für Hochschulverwaltungen bereits viele Wege und Möglichkeiten offen und bekannt. Dies gilt jedoch vorerst für jenen Teil der Verwaltung, der den administrativen Tätigkeiten eines Industriebetriebes ähnlich ist, nämlich Personal-(Gehalts-)-Verwaltung, Inventar, etc. Im Bereich der Hochschulverwaltung existiert aber ein spezifischer Bereich ohne kommerzielle Parallelen, die Studenten- und Studienadministration. Daher ist es naheliegend, dass in den letzten Jahren zunehmende Kontakte zwischen den Hochschulen auf diesem Gebiet gesucht und gefunden wurden.

Zitat B: Programmierkurse

Der Erfolg eines Programmierkurses hängt nach meiner Erfahrung entscheidend vom lokalen Rechenzentrum ab. Sind gewisse Minimalforderungen bezüglich Zugänglichkeit und Bedienung nicht erfüllt, so verbreitet ein Programmierkurs allzu leicht Enttäuschung und Mißmut. Vorerst sollte eine Rechenanlage zur Verfügung stehen, die kleine Arbeiten sogleich annimmt und erledigt. Für Programme, die einen Rechner während höchstens einiger Sekunden in Anspruch nehmen und nur wenige Dutzend Zeilen an Resultaten liefern, sollte stets eine Rückgabezeit von höchstens einer Viertelstunde garantiert werden. Die wichtigste Forderung, die an das verwendete Compiler-System gestellt werden muß, ist diejenige nach Verständlichkeit und Richtigkeit der Antworten. Ganz besonders bei Anfängern bestehen diese Antworten selten aus den erwarteten Rechenresultaten, sondern aus Mitteilungen über entdeckte Fehler. Das verwendete System muß diese Meldungen entweder in natürlicher Sprache oder in der zugrunde liegenden Programmiernotation formulieren. Auf keinen Fall dürfen kryptische oder unbegründete Meldungen eines Betriebssystems oder gar oktale oder hexadezimale Speicherauszüge erscheinen. Nicht zum eigentlichen Programm gehörende Anweisungen, z.B. an das Betriebssystem, sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Antworten/Schätzungen (ohne Google)

- Marc Pilloud: A: 1978; B: 1972

- Torsten Otto: A: 1983 B: 1975

- …

An diesem regnerischen Nachmittag gleich noch eine Website, die wohl ausschliesslich in der Schweiz von Interesse sein wird:

informatica 08. Eine Initiative zur Förderung der Informatik in der Schweiz.

In der Schweiz ist 2008 ein Jahr der Informatik als Imagekampagne für das Thema und Berufsfeld Informatik geplant, ähnlich dem Jahr der Informatik, das 2006 in Deutschland stattgefunden hat (Jaja liebe Nachbarn: Fragt nur "Wer hat's erfunden?"  ).

Ich frage mich dafür: Handelt es sich bei den abgebildeten Personen um Informatiker/innen? Klatschen sie, weil sie Informatiker/innen sind oder weil Informatik so toll ist? Geht in der Informatik alles so elegant zu und her, wie diese Menschen gekleidet sind? Ist dunkelblau die Farbe der Informatik?

Das Jahr der Informatik wird Antworten liefern!

).

Ich frage mich dafür: Handelt es sich bei den abgebildeten Personen um Informatiker/innen? Klatschen sie, weil sie Informatiker/innen sind oder weil Informatik so toll ist? Geht in der Informatik alles so elegant zu und her, wie diese Menschen gekleidet sind? Ist dunkelblau die Farbe der Informatik?

Das Jahr der Informatik wird Antworten liefern!

informatica 08. Eine Initiative zur Förderung der Informatik in der Schweiz.

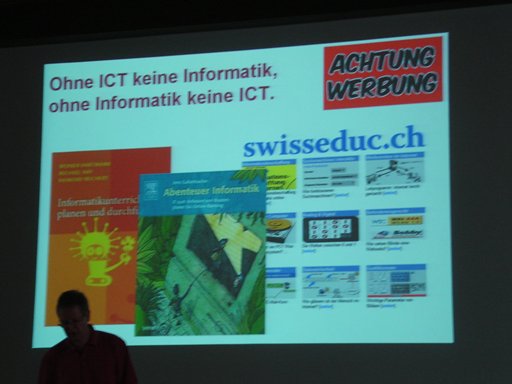

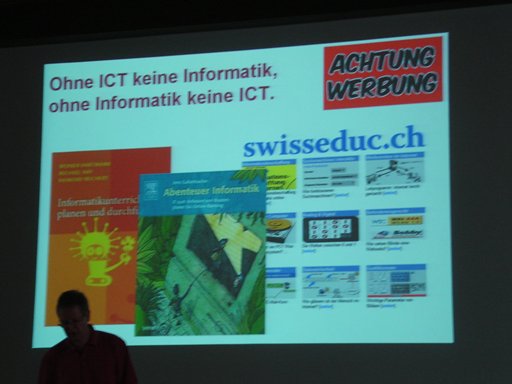

Heute findet in Aarau die Tagung Umsetzung des Rahmenlehrplan EF Informatik in den Unterricht statt.

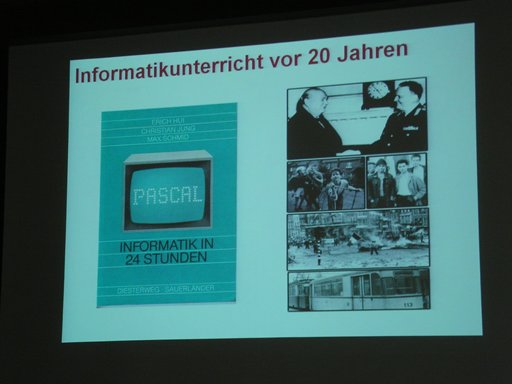

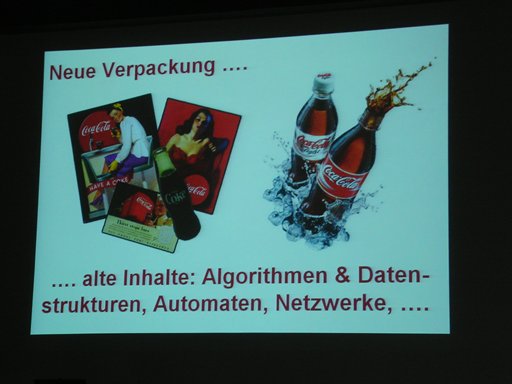

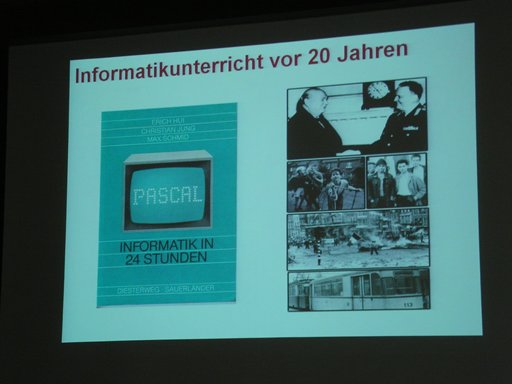

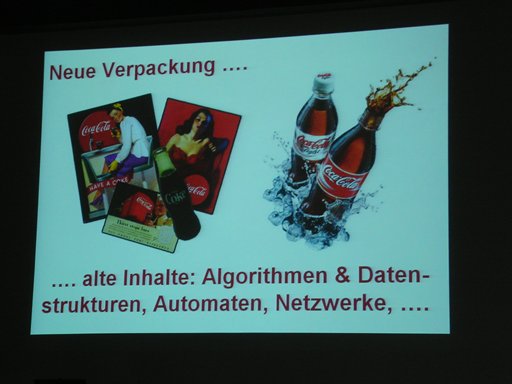

In den letzten zwanzig Jahren hat sich laut Hartmann nicht nur die Informatik entwickelt, so dass sich Informatik nicht mehr innert 24 Stunden vermitteln (wie ein zwanzigjähriges Informatiklehrmittel verheisst...), sondern auch die Schülerinnen und Schüler haben sich verändert (so haben sie heute z.B. die Audiostöpsel fürs Sprachlabor bereits im Ohr...).

Hartmann plädiert dafür, die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen zu berücksichtigen und den Informatikunterricht darauf aufzubauen. Die Abfolge seiner Beispiele ist zu schnell, um live protokolliert zu werden.

Das EF Informatik wird neu in den Gymnasien eingeführt. Der Rahmenlehrplan muss in einen konkreten Schullehrplan umgesetzt werden. Für die mögliche Unterrichtsgestaltung gibt es zwar Vorstellungen, aber sicher auch noch viele offene Fragen.

Die Tagung soll Gelegenheit für den Austausch von Ideen und von Unterrichtsprogrammen bieten. Ebenfalls soll dieser Anlass einen Impuls zur Bildung einer Erfahrungsgruppe EF-Informatik geben.

Prof. Juraj Hromkovic, ETH Zürich

Prof. Juraj Hromkovic identifiziert zu Beginn seines Referats drei Probleme im Bereich des Informatikunterrichts an Gymnasien:- Imageproblem:

- Personalproblem: Es ist nicht attraktiv, an einem Gymnasium ein Kleinpensum

- Fehlende Lehrmittel: Es gibt zwar Bildungsserver, aber diese bieten nur kleine, unzusammenhängende Lerneinheiten, aber keine Übersicht der zu vermittelnden Inhalte

Prof. Werner Hartmann, PH Bern

Werner Hartmann versucht die Zeit zu überbrücken, bis sein Computer endlich gestartet ist, indem er begründet, warum er sowieso die falsche Person sei, um Empfehlungen zum Thema Informatikunterricht abzugeben, denn er sei zu wenig in der Praxis und auch bereits zu alt, um die heutige Jugend zu verstehen. Anhand der Great principles of Computing von Peter Denning (Biblionetz:p03493) (Recollection, Communication, Computation, …, …) zeigte er die Vielschichtigkeit der Informatik auf. Er warnt vor einer Mengenlehre der Informatik, einer einseitigen Vertiefung von nur abstrakten Aspekten von Computation. Über den Turm der Informatik von Nievergelt gings weiter zur notwendigen Balance von Produkt- und Konzeptwissen.

Prof. Helmut Schauer, UZH

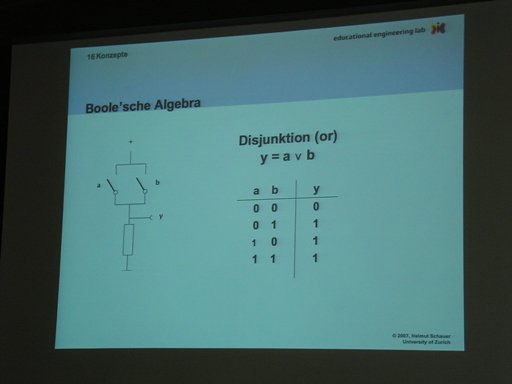

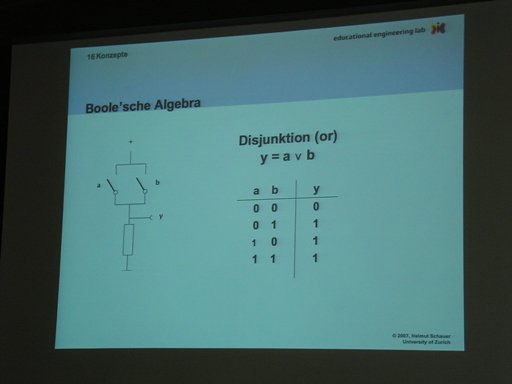

Prof. Schauer spricht über grundlegende Konzepte der Informatik (Boole'sche Algebra, Parameter, Plausibilitätsprüfung, Signifikanz, Komplexität, stack vs. queue, Bäume, Logarithmus Dualis usw.)

Fazit des Vormittags

Alle drei Referenten haben sich mit der Frage WAS soll im Informatik-Unterricht vermittelt werden? auseinandergesetzt. Nur Werner Hartmann hat auch die Frage WIE sollen Konzepte der Informatik im Gymnasium vermittelt werden? Mich hat insbesondere erstaunt, dass Hromkovic und Schauer viel Zeit zur Erklärung von Informatik-Konzepten verwendet haben, obwohl 90% des anwesenden Publikums Informatik unterrichtet. Mir schien stellenweise, sie hielten eine Informatik-Vorlesung und kein Referat zur Einführung des Ergänzungsfach Informatik am Gymnasium... ,Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 21 Nov 2025 - 02:17.