Wiki

Wiki Archive

- 2May 2025

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Oct 2011

- 1Nov 2009

- 1Oct 2009

- 1Sep 2009

- 1Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Nov 2008

- 1Sep 2008

- 1Jul 2008

- 2Apr 2008

- 2Mar 2008

- 1Feb 2008

- 1Jan 2008

- 4Dec 2007

- 3Nov 2007

- 2Oct 2007

- 4Aug 2007

- 1Jul 2007

- 3Jun 2007

- 1May 2007

- 4Apr 2007

- 2Mar 2007

- 2Feb 2007

- 1Jan 2007

- 6Dec 2006

- 4Nov 2006

- 3Oct 2006

- 4Sep 2006

- 12Aug 2006

- 8Jul 2006

- 6Jun 2006

- 3May 2006

- 3Apr 2006

- 2Mar 2006

- 4Feb 2006

- 2Jan 2006

- 3Dec 2005

- 2Nov 2005

- 12Oct 2005

- 1Sep 2005

- 3Jul 2005

Wiki

Am 10. August 2007 um 11 Uhr wird dieser Wiki-Server auf eine neue Version (TWiki 4.12) und einen neuen, leistungsfähigeren Server gezügelt. Mit einer downtime ist zu rechnen, ansonsten sollten alle bisherigen Funktionen erhalten bleiben (URLs, RSS-Feeds usw.)

(Informationen für AdministratorInnen einzelner Wiki-Bereiche)

Update: Wenn man diese Meldung im Weblog lesen kann, dann scheint die Migration geklappt zu haben

Warum braucht es ein Wiki an einer Hochschule? Es braucht nicht zwingend ein Wiki an einer Hochschule, aber es braucht mehr, als traditionelle Learning Management Systeme (bisher) bieten. Es ist nicht besonders wichtig, womit diese zusätzlichen Anforderungen abgedeckt werden, aber wesentlich ist, dass diese zusätzlichen Anforderungen erkannt und abgedeckt werden. Wiki ist eine (derzeit attraktive) Möglichkeit, diese Bedürfnisse abzudecken.

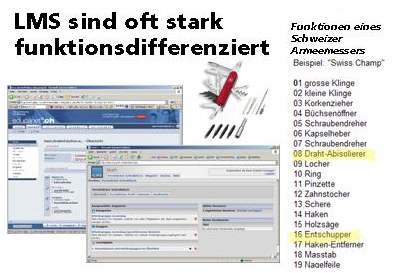

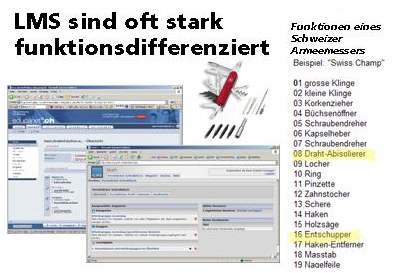

Je nachdem, was ich machen will, muss ich einen anderen Raum aufsuchen. Übertragen auf die reale Welt würde dies bedeuten, dass ich in einem solcherart funktionsdifferenzierten Schulhaus in der Bibliothek Bücher nur ausleihen, aber nicht lesen, im Lesesaal nur lesen aber nicht diskutieren, in der Diskussionsecke nur diskutieren, aber keine Ergebnisse präsentieren dürfte.

Das ist oft gut so. Aber nicht immer. Manchmal wäre es wünschenswert, einen virtuellen Raum nach Thema und nicht nach Werkzeug strukturieren zu können: Zu lesende Dokumente sollten am gleichen Ort wie der Arbeitsauftrag, die zu diskutierenden Fragen und die Ergebnispräsentation zu finden sein. Es ist schlicht ergonomischer.

Funktionsdifferenzierte Learning Managementsysteme konfrontieren neue Nutzende oft auch mit der gesamten Komplexität ihrer Möglichkeiten. Alle Werkzeuge sind sichtbar (wenn sie nicht durch einen Administrator wegkonfiguriert worden sind). Wikis gehen den umgekehrten Weg. Sie präsentieren ein leere, beschreibbare Fläche. Komplexität kommt erst ins Spiel, wenn sie benötigt wird. Zugegeben, vielleicht ist sie dann komplexer als in einem vorstrukturierten System, aber nun wird sie ja gewollt. Die Nutzenden sind bereits mit den Basismöglichkeiten des Systems vertraut und wollen nun mehr.

1. Ein Wiki bietet virtuelle Räume, die weder strukturell noch zeitlich an einzelne Lehrveranstaltungen/Module gebunden sind

Formale Bildung zeichnet sich dadurch aus, dass sie zeitlich und strukturell aufgeteilt ist in Lehrgänge und Lehrveranstaltungen. Traditionelle Learning Management Systeme richten sich an diesen Prinzipien aus, indem sie eine Lehrgangs- und Lehrveranstaltungsstruktur aufweisen. Das ist gut so. Doch es genügt nicht. An einer Hochschule passieren auch Dinge, die nicht einer bestimmten Lehrveranstaltung oder einem bestimmten Lehrgang zuzuordnen sind (interdisziplinäre und längerfristige Projekte und Initiativen, studentische Aktivitäten usw.). Die zeitlichen Strukturen traditioneller Learning Management-Systeme werden oft auch dazu benutzt, "Ordnung zu schaffen", indem vergangene Lehrveranstaltungen versteckt oder gar gelöscht werden. Dies widerspricht meiner Ansicht nach der Idee des lebenslangen Lernens und scheint mir auch für Studierende nicht sehr motivierend zu sein, wenn zur Verfügung gestelltes und während der Lehrveranstaltung erarbeitetes Material wenige Wochen nach Ende der Lehrveranstaltung verschwindet. Warum sollte ich als Student mit viel Engangement etwas erarbeiten, wenn ich weiss, dass es nach Semesterende eh in den Papierkorb geworfen wird? Für das Leben lernen wir, nicht für die ECTS-Punkte!2. Ein Wiki bietet virtuelle Räume, die zwar klar als der Hochschule zugehörig erkennbar sind, aber nicht nur ihren Angehörigen zugänglich sind

Bildungseinrichtungen sollen geschützte Räume bieten, in denen Lernerfahrungen mit Fehlern ohne Scheu und Angst vor fremden Augen gemacht werden können. Das ist gut so. Doch es genügt nicht. Eine Hochschule lebt nicht abgeschottet auf einem fremden Planeten, sondern in einer Welt mit interessierten Lebewesen ausserhalb der Hochschule (Projektpartner, ehemalige Studierende, zukünftige Studierende, Öffentlichkeit). Eine Hochschule sollte ein Interesse daran haben, dass solche Austausche stattfinden und sie sollte auch ein Interesse daran haben, dass sie als Institution in solchen Austauschen erkennbar ist. Konkret: Zukünftige Studierende sollen sehen, wie an dieser Hochschule gelernt wird, ehemalige Studierende sollen weiterhin virtuell in das Leben und Lernen der Hochschule hineinschauen können. Praktiker sollen zu Inhalten und Aussagen in Lernveranstaltungen Stellung beziehen können. Externe Projektpartner sollen unkompliziert auch virtuell mitarbeiten können.3. Ein Wiki bietet virtuelle Räume, die sich flexibel nach Bedarf strukturieren lassen und nicht bereits (nach Werkzeugen) fix vorstrukturiert sind

Traditionelle Learning Management-Systeme (wie Ilias, educanet2, lo-net, Moodle usw.) sind oft sehr stark funktionsdifferenziert. Ähnlich wie ein Schweizer Sackmesser verfügen sie für jede erdenkliche Aufgabe eine Spezialfunktion:

Schlussbemerkung

Ich werde oft als Wiki-Wanderprediger wahrgenommen. Ich bin es wahrscheinlich auch. Ich kann aber nicht aufhören zu betonen, dass es mir nicht um Wiki als Plattform geht. Ich will nicht Wiki gegen Moodle oder Ilias oder irgendwas ausspielen. Es geht mir um die Bedürfnisse von Hochschulen, die mit traditionellen Learning Management Systemen nicht abgedeckt werden. Natürlich könnte ich diese Bedürfnisse auch auf einer abstrakten Ebene ohne Nennung von konkreten Lösungen beschreiben. Heisse Luft gibt es aber in der IT und im eLearning genug. Mit Wiki kann ich zeigen, dass es solche konkreten Lösungen auch gibt. Und mit den Wikiservern, die ich betreibe, kann ich zeigen, dass diese konkreten Lösungen auch funktionieren - seit Jahren.Schlussbemerkung II

Ja natürlich funktionieren diese Lösungen nicht nur, weil Wiki verwendet wird. Ja, der unermüdliche Einsatz von Wiki-Enthusiasten und andere menschliche Rahmenbedinungen sind Voraussetzung dafür, dass die Lösungen funktionieren und gedeihen. Aber ohne Wiki würde es gar nicht gehen. Mathematisch: Wikis sind notwendig, aber nicht hinreichend für funktionierende Lösungen. Wie immer beim Einsatz von Technik. Aber das ist auch nichts Neues. (Biblionetz:w01331)

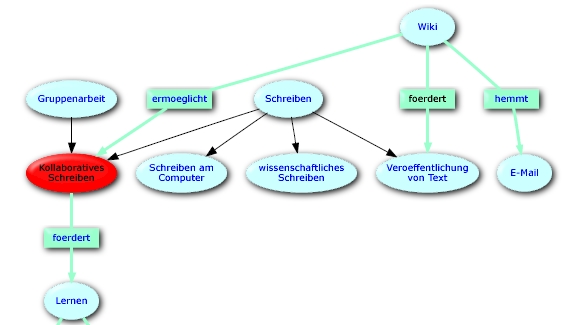

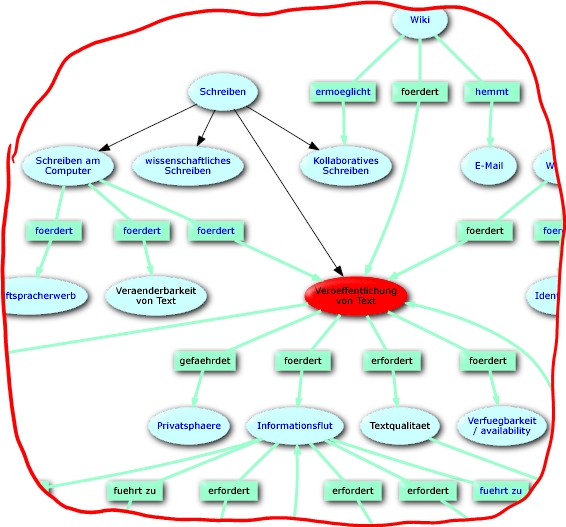

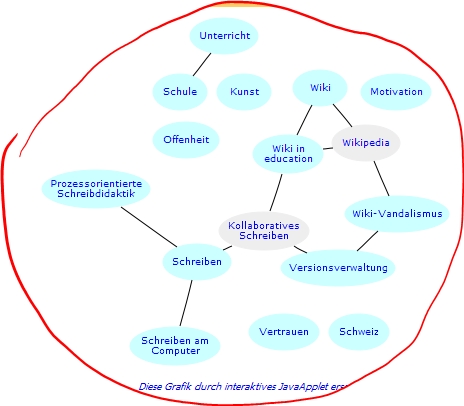

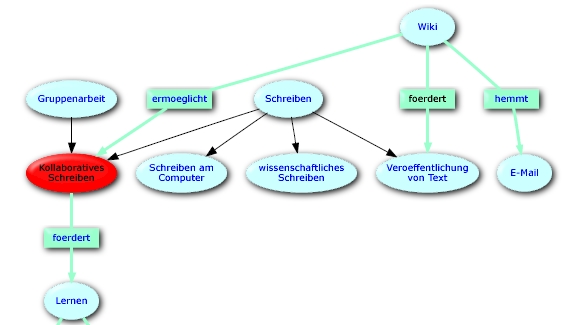

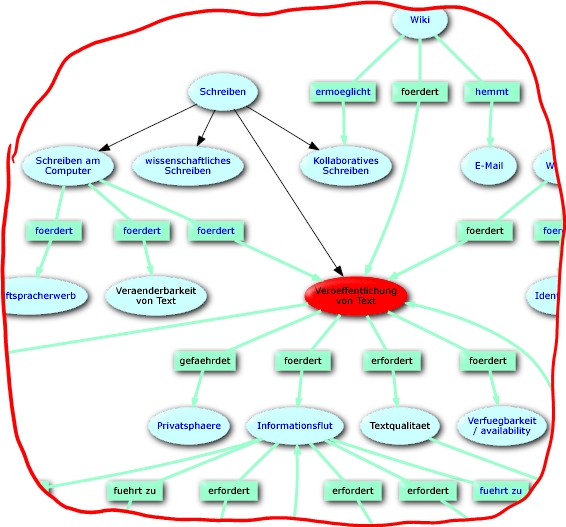

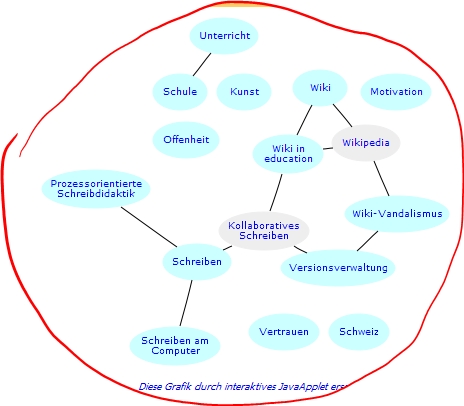

Wieder einmal hat mich das späte Einfügen eines Begriffs ins Biblionetz viel Handarbeit gekostet: Seit gestern ist der Begriff Kollaboratives Schreiben im Biblionetz verfügbar (Biblionetz:w02023):

In der Folge muss ich nun praktisch alle Wiki-Paper erneut überfliegen, um nachzuschauen, ob dieser Aspekt von Wikis angesprochen wird. Ich habe mir vor einem halben Jahr bereits mal überlegt, den Begriff einzuführen, habe es aber dann des Aufwands wegen nicht getan. Als ich nun aber sah, dass sich alleine an der kommenden GMW-Tagung (Biblionetz:b03189) mindestens drei Paper mit dem Thema kollaboratives Schreiben von Hypertexten befassen, kam ich trotz Aufwand nicht mehr darum herum.

Neben dem Begriff gibt es auch zwei neue Aussagen:  Schade, denn zumindest mich inspirieren solche Darstellungen:

Schade, denn zumindest mich inspirieren solche Darstellungen:

Update: Nach einigen Tagen zeigt sich am neu eingefügten Begriff kollaboratives Schreiben, dass auch im Biblionetz Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile (Biblionetz:a00007) gilt. Aufgrund statistischer Auswertung hat das Biblionetz erkannt, dass ich im Text Wiki und die starken Texte (Biblionetz:t05481) im Jahr 2006 nicht auf den Aspekt des kollaborativen Schreibens eingegangen bin:

,

- Biblionetz:a00889 Wiki eignet sich sehr für kollaboratives Schreiben

- Biblionetz:a00890 Kollaboratives Schreiben kann Lernen fördern

An der Universität Bamberg wurde ein Forschungsprojekt Wikis in Organisationen gestartet:

In den kommenden zwei Jahren gehen die Forscherinnen und Forscher insbesondere folgenden Fragestellungen nach: Sind klassische Innovationsmodelle auf neue Kommunikationsmedien anwendbar? Was sind die Bedingungen, unter denen Wikis in Organisationen zu (erfolgreichen) Innovationen werden? Wie verändern sich die Netzwerkstrukturen von Wikis und das Verhalten deren Nutzer im Zeitverlauf? Inwieweit bieten Wikis eine neue Qualität der Kooperation in Organisationen? Verändern sich damit formale Organisationsstrukturen?

Das Projekt strebt die Entwicklung einer theoretisch fundierten Klassifikation organisationaler Wikis sowohl nach sozialen als auch nach technischen Gesichtspunkten an, um auf diese Weise den Prozess von der Erfindung bis hin zur Innovation nachvollziehen zu können.

Interessant. Abonnieren wir doch den RSS-Feed des entsprechenden Forschungsblogs.

via Tim Schlotfeldt

Didaktische Ebene:

Mit Wikis können Lernende ihr Wissen gemeinsam aufbauen, strukturieren und dokumentieren. Es wäre unter Umständen wünschenswert, dass diese Wissensstruktur den Lernenden auch nach Ende der Aufbauarbeit, des Semesters oder gar der Ausbildung zur Verfügung stehen würde. Es fördert die Arbeits- und Lernmotivation, wenn das Erarbeitete auch wirklich genutzt werden kann und nicht nur als Selbstzweck erstellt wurde und danach wieder weggeworfen wird. eLearning-Ebene:

Bei traditionellen, kursorisch strukturierten Learning Management Systemen ist diese lebenslange Verfügbarkeit von erstelltem Content nicht unproblematisch. Meist werden Kurse nach Ende des Semesters gelöscht. Nur auf wenigen Lernplattformen werden Kurse bereits archiviert und stehen somit auch nach Kursende weiterhin zur Verfügung. Doch auch diese Verfügbarkeit ist begrenzt: Lernende verlieren meist bei Abschluss ihrer Ausbildung ihren Zugang zum Learning Management System und somit Zugriff auf die Ressourcen. Alumni-Konten sind bisher an deutschsprachigen (Fach-)Hochschulen meines Wissens nicht weit verbreitet. Ade lebenslanges Lernen. Technische Ebene:

Als Alternative bietet sich die Offline-Archivierung des erstellten Contents an: Man gibt am Ende des Semesters den Studierenden eine CD/DVD mit dem abgegebenen und erstellten Kursmaterial ab. Bisher bieten nur wenige Learning Management Systeme eine Unterstützung für einen offline-Export der Inhalte. (SCORM-Export usw. helfen hier nicht weiter, da Lernende ja privat kein LMS haben, in das sie den Kurs wieder importieren können...) Somit sind LMS-externe Werkzeuge gefragt, die ein Abbild eines Kurses als Sammlung von HMTL-Seiten (und Zusatzdateien) ermöglichen. Sehr technische Ebene:

Konkret ging es gestern darum, von einem Wiki in Moodle eine Offline-Kopie herzustellen. Das ist gar nicht so einfach, denn Moodle verwendet zur Authentisierung Formulare und nicht den Authentisierungsmechanismus von HTTP. Somit muss man das Download-Programm dazu bringen, ein Formular auszufüllen. Auf die Schnelle habe ich im Internet keine Lösung gefunden, dokumentiere darum nachfolgend meinen Lösungsansatz. Als zusätzliche Schwierigkeit prüft Moodle beim Login, ob die Cookies, die bei der Anzeige der Loginseite gesendet wurden, auch noch verfügbar sind. Somit kann man nicht das Formular als erste Aktion ausfüllen, sondern muss das Formular abrufen, das Cookie speichern und mit dem ausgefüllten Formular zurücksenden. Mein Lösungsansatz mit wget 1.10 sieht folgendermassen aus:

Dieses Problem ist für mich ein Paradebeispiel für die Verzahnung von Didaktik und Technik im Bereich eLearning: Das scheinbar technische Detail der weiteren Verfügbarkeit von Kursmaterial ist ein wichtiger Faktor zur Förderung der Lernmotivation und zur Herstellung authentischer Lernsituationen: Für das Leben lernen wir, nicht für die ECTS-Punkte. Nur wenn dieses didaktische Bedürfnis erkannt und dann aber auch technisch befriedigt werden kann, ergeben sich für die Lernenden optimale eLearning-Bedingungen.

Mit Wikis können Lernende ihr Wissen gemeinsam aufbauen, strukturieren und dokumentieren. Es wäre unter Umständen wünschenswert, dass diese Wissensstruktur den Lernenden auch nach Ende der Aufbauarbeit, des Semesters oder gar der Ausbildung zur Verfügung stehen würde. Es fördert die Arbeits- und Lernmotivation, wenn das Erarbeitete auch wirklich genutzt werden kann und nicht nur als Selbstzweck erstellt wurde und danach wieder weggeworfen wird. eLearning-Ebene:

Bei traditionellen, kursorisch strukturierten Learning Management Systemen ist diese lebenslange Verfügbarkeit von erstelltem Content nicht unproblematisch. Meist werden Kurse nach Ende des Semesters gelöscht. Nur auf wenigen Lernplattformen werden Kurse bereits archiviert und stehen somit auch nach Kursende weiterhin zur Verfügung. Doch auch diese Verfügbarkeit ist begrenzt: Lernende verlieren meist bei Abschluss ihrer Ausbildung ihren Zugang zum Learning Management System und somit Zugriff auf die Ressourcen. Alumni-Konten sind bisher an deutschsprachigen (Fach-)Hochschulen meines Wissens nicht weit verbreitet. Ade lebenslanges Lernen. Technische Ebene:

Als Alternative bietet sich die Offline-Archivierung des erstellten Contents an: Man gibt am Ende des Semesters den Studierenden eine CD/DVD mit dem abgegebenen und erstellten Kursmaterial ab. Bisher bieten nur wenige Learning Management Systeme eine Unterstützung für einen offline-Export der Inhalte. (SCORM-Export usw. helfen hier nicht weiter, da Lernende ja privat kein LMS haben, in das sie den Kurs wieder importieren können...) Somit sind LMS-externe Werkzeuge gefragt, die ein Abbild eines Kurses als Sammlung von HMTL-Seiten (und Zusatzdateien) ermöglichen. Sehr technische Ebene:

Konkret ging es gestern darum, von einem Wiki in Moodle eine Offline-Kopie herzustellen. Das ist gar nicht so einfach, denn Moodle verwendet zur Authentisierung Formulare und nicht den Authentisierungsmechanismus von HTTP. Somit muss man das Download-Programm dazu bringen, ein Formular auszufüllen. Auf die Schnelle habe ich im Internet keine Lösung gefunden, dokumentiere darum nachfolgend meinen Lösungsansatz. Als zusätzliche Schwierigkeit prüft Moodle beim Login, ob die Cookies, die bei der Anzeige der Loginseite gesendet wurden, auch noch verfügbar sind. Somit kann man nicht das Formular als erste Aktion ausfüllen, sondern muss das Formular abrufen, das Cookie speichern und mit dem ausgefüllten Formular zurücksenden. Mein Lösungsansatz mit wget 1.10 sieht folgendermassen aus:

wget --keep-session-cookies --save-cookies cookies.txt http://moodle.xyz.ch/login/index.php wget --load-cookies cookies.txt --keep-session-cookies --save-cookies cookies.txt --post-data "username=beat.doebeli&password=XXX&testcookies=1" http://moodle.fhnw.ch/login/index.php wget -E --load-cookies cookies.txt -p http://moodle.xyz.ch/mod/wiki/index.php?id=45

- (Ja, es muss mindestens Version 1.10 von wget sein, frühere Versionen unterstützen

--keep-session-cookiesnoch nicht). - Manual von wget 1.10

- wget 1.10.2 für Windows

Dieses Problem ist für mich ein Paradebeispiel für die Verzahnung von Didaktik und Technik im Bereich eLearning: Das scheinbar technische Detail der weiteren Verfügbarkeit von Kursmaterial ist ein wichtiger Faktor zur Förderung der Lernmotivation und zur Herstellung authentischer Lernsituationen: Für das Leben lernen wir, nicht für die ECTS-Punkte. Nur wenn dieses didaktische Bedürfnis erkannt und dann aber auch technisch befriedigt werden kann, ergeben sich für die Lernenden optimale eLearning-Bedingungen.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 08 Jan 2026 - 19:39.