Wiki

Wiki Archive

- 2May 2025

- 1Feb 2014

- 1Dec 2013

- 1Oct 2011

- 1Nov 2009

- 1Oct 2009

- 1Sep 2009

- 1Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Nov 2008

- 1Sep 2008

- 1Jul 2008

- 2Apr 2008

- 2Mar 2008

- 1Feb 2008

- 1Jan 2008

- 4Dec 2007

- 3Nov 2007

- 2Oct 2007

- 4Aug 2007

- 1Jul 2007

- 3Jun 2007

- 1May 2007

- 4Apr 2007

- 2Mar 2007

- 2Feb 2007

- 1Jan 2007

- 6Dec 2006

- 4Nov 2006

- 3Oct 2006

- 4Sep 2006

- 12Aug 2006

- 8Jul 2006

- 6Jun 2006

- 3May 2006

- 3Apr 2006

- 2Mar 2006

- 4Feb 2006

- 2Jan 2006

- 3Dec 2005

- 2Nov 2005

- 12Oct 2005

- 1Sep 2005

- 3Jul 2005

Wiki, Aug 2007

Leider bin ich aus terminlichen Gründen verhindert, am nächsten eLearning-Forum der FHNW  teilzunehmen, das am 28. August 2007 von 16 bis 18 Uhr im Medienraum der PH FHNW stattfinden wird. Ich nutze aber die Gelegenheit, die dort diskutierten Merkmale von Web 2.0 - Applikationen von Michael Kerres aus dem Paper Potenziale von Web 2.0 nutzen (Biblionetz:t06281) wieder einmal genauer anzuschauen und anhand des Wiki-Servers der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz zu kommentieren:

teilzunehmen, das am 28. August 2007 von 16 bis 18 Uhr im Medienraum der PH FHNW stattfinden wird. Ich nutze aber die Gelegenheit, die dort diskutierten Merkmale von Web 2.0 - Applikationen von Michael Kerres aus dem Paper Potenziale von Web 2.0 nutzen (Biblionetz:t06281) wieder einmal genauer anzuschauen und anhand des Wiki-Servers der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz zu kommentieren:

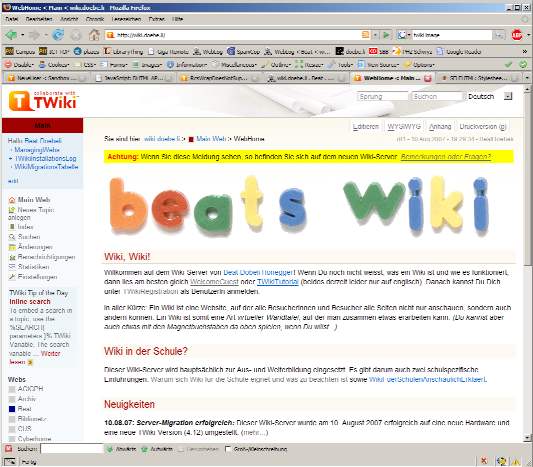

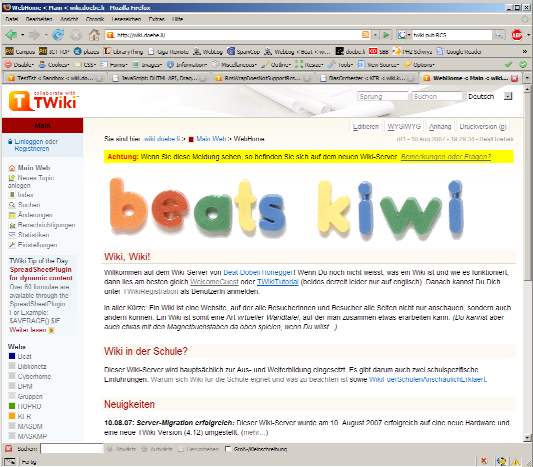

Ernsthaft: Mit der neuen Wikiversion werden User ihre eigene Sidebar konfigurieren können. Ich möchte das Userinterface auch so gestalten, dass nicht eingeloggte Besucherinnen und Besucher möglichst wenig durch Elemente verwirrt werden, die eh nur nach einem Login verfügbar sind.

Ernsthaft: Mit der neuen Wikiversion werden User ihre eigene Sidebar konfigurieren können. Ich möchte das Userinterface auch so gestalten, dass nicht eingeloggte Besucherinnen und Besucher möglichst wenig durch Elemente verwirrt werden, die eh nur nach einem Login verfügbar sind.

teilzunehmen, das am 28. August 2007 von 16 bis 18 Uhr im Medienraum der PH FHNW stattfinden wird. Ich nutze aber die Gelegenheit, die dort diskutierten Merkmale von Web 2.0 - Applikationen von Michael Kerres aus dem Paper Potenziale von Web 2.0 nutzen (Biblionetz:t06281) wieder einmal genauer anzuschauen und anhand des Wiki-Servers der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz zu kommentieren:

teilzunehmen, das am 28. August 2007 von 16 bis 18 Uhr im Medienraum der PH FHNW stattfinden wird. Ich nutze aber die Gelegenheit, die dort diskutierten Merkmale von Web 2.0 - Applikationen von Michael Kerres aus dem Paper Potenziale von Web 2.0 nutzen (Biblionetz:t06281) wieder einmal genauer anzuschauen und anhand des Wiki-Servers der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz zu kommentieren:

1. User ermutigen, selbst Medien (Texte und Bilder, Audio / Video) einzustellen und dazu eine wirklich einfache Editierumgebung bereitstellen. Möglichst: Wiki-Type (etwa: vor Ort und gemeinsam editieren, WikiWords,

Auto-Linking

)

Bei http://campus.ph.fhnw.ch handelt sich um ein Wiki, endlich bald auch mit WYSIWYG-Editor. TWiki verfügt selbstverständlich über WikiWords und Autolinking, Bilder lassen sich einfach in Seiten einbinden, dank Plugins ist auch die Integration von Quick-Time-Filmen und Flash-Objekten kein Problem.

2. Sichtbar machen, wer sich wie intensiv mit eigenen Beiträgen in der Lernumgebung engagiert (entwickelt Anerkennung in der Community)

Auf der technischen Ebene ist dies umgesetzt ( "Heute haben Seiten verändert:" auf der Startseite) und öffentlich einsehbare Statistiken für jeden Wiki-Bereich. Ansonsten existieren bisher keine offiziellen Anerkennungen oder Würdigungen für aktive Wikiarbeit. Wer Wiki nicht nutzt, ist sich auch nicht bewusst, was im Wiki an inhaltlicher Arbeit steckt. Hier sind in Zukunft weitere Anstrengungen notwendig, um diese Leistungen sichtbar zu machen (ohne jedoch andere Leistungen ausserhalb der virtuellen Welt abzuwerten).

3. Alle Inhalte können von Allen kommentiert werden. Wenn möglich: Trackbacks ermöglichen und von externen Websites aufnehmen.

Im Wiki der PH FHNW können Alle alle Seiten bearbeiten, verändern, kommentieren. Trackbacks werden jedoch (bisher) nicht unterstützt.

4. Die Oberfläche einfach und konfigurierbar machen (u.a. User können Inhalte und Werkzeuge aus/-einblenden).

Das Wiki hat keine Werkzeuge

5. Mitgleider der Community bekannt machen: Wer gehört dazu? (Minimum: Verweis auf eine persönliche Homepage und Bild / Avatar)

Alle angemeldeten Benutzerinnen und Benutzer besitzen eine persönliche Wikiseite, die sie nach Belieben gestalten können. Der Editor verfügt über eine einfache Möglichkeit, Beiträge mit einer Signatur zu versehen, die direkt mit der persönlichen Homepage verlinkt ist.

6. Sichtbar machen, wer gerade online ist. Möglichkeit geben, Personen direkt anzusprechen.

Diese Awareness ist eine zwiespältige Sache. Gewisse Benutzerinnen und Benützer fühlen sich relativ rasch überwacht. Technisch wäre eine solche Information (insbesondere mit der neuen Wiki-Version) kein Problem.

7. Mitglieder motivieren, persönliche Informationen über sich selbst sichtbar

für andere Mitglieder einzugeben. Minimum: Wie kann ich die Person erreichen

und ansprechen (insb. Instant Messanger)?

Dies erfolgt bei neuen Studierenden (von Solothurn) in der Einführungswoche, so dass nach einer Woche ein bebildertes Verzeichnis aller neuen Studierenden verfügbar ist. Ein gewisser Teil der Studierenden nutzt die Möglichkeit zur persönlichen Präsentation ausgiebig und regelmässig (für entsprechende Zahlen aus dem Jahr 2004 siehe das Paper Wiki und die starken Lehrerinnen (Biblionetz:t04624)).

Vor der Fusion zur FHNW waren die persönlichen Wikiseiten auch für Mitarbeitende der PH Solothurn die persönliche Visitenkarte gegen aussen.

8. Einfaches Anmeldeverfahren implementieren.

Erledigt. Alle können sich selbst durch Ausfüllen des entsprechenden Formulars anmelden.

9. Registrierung attraktiv machen: Mitglieder erhalten mehr Informationen und Rechte als Nicht-Mitglieder.

Dies wurde bisher mit Absicht nicht so gehandhabt: Angemeldete Mitglieder haben praktisch die gleichen Möglichkeiten wie Besucherinnen und Besucher. Ausnahme: Seiten erstellen und verändern können nur angemeldete User.

10. Mitgliederbereiche werden geschützt. Mitglieder erhalten einen Raum, der z.B. nicht von Suchmaschinen erreicht wird.

Dies ist der heikelste Punkt der bisherigen Wikinutzung. Suchmaschinen sind zwar vom gesamten Server ausgeschlossen (d.h. es werden keine Inhalte des Servers in Google auftauchen oder wildfremde Menschen nichtsahnend plötzlich mitten in Lernprozessen stehen), aber ansonsten sind keine technischen Schutzmassnahmen implementiert. Dies führt dazu, dass gewisse Inhalte nicht aufs Wiki gestellt werden können (z.B. persönliche Lerntagebücher), aber dafür können alle Interessierten (zukünftige Studierende, aktuelle Studierende, ehemalige Studierende sprich aktive Lehrerinnen und Lehrer, sowie auch Dozierende der PH) reinschnuppern, was an der PH virtuell passiert.

Meines Wissens ist das Wiki der PH FHNW einer der wenigen aktiven, deutschsprachigen virtuellen Arbeits- und Lernplattformen einer Bildungsinstitution, die allen Interessierten offensteht. Bei sonstigen Lernplattformen bleibt man meist frustriert vor verschlossener Türe. Dabei wären doch in diesem Bereich, wo langjährige Erfahrungen fehlen, Austausch und Einblicke in andere Umgebungen wichtig...

11. Die Lernumgebung durch die Menge (und auch die Qualität) der für die

Zielgruppe relevanten Wissens- und Informationsquellen attraktiv machen.

Hmm, wir tun unser Bestes...

12. Nicht in "Kursen" denken. Kleine Wissensressourcen vorhalten (Microcontent).

Dies ist eine wesentliche Eigenschaft des Wikiservers der PH FHNW. Weder sind Inhalte nur den Kursteilnehmenden vorbehalten, noch verschwinden Kursinhalte nach Kursende.

13. Externe Informations- und Datenquellen einbeziehen und in der Lernumgebung

zusammenführen. Externe Feeds für die Zielgruppe auswählen und in das Portal einbinden.

Dies geschieht bisher im Wiki der PH FHNW nicht.

14. Informationen aus der Umgebung für externe Anwendungen verfügbar machen.

Dies geschieht bisher im Wiki der PH FHNW nur in geringem Umfang. Es existieren zahlreiche RSS-Feeds und gewisse Inhalte werden auch persiodisch manuell als Newsletter versandt.

15. Werkzeuge anbieten. Und gleichzeitig: Die Nutzung von Werkzeugen freistellen.

Dies ist keine Eigenschaft von Wiki, aber doch eine bisher verfolgte Philosophie im Bereich eLearning an der PH FHNW.

Es ist klar, worauf ich hinaus will: Die PH der FHNW betreibt seit drei Jahren eine Wiki-Plattform, die grösstenteils den oben genannten Anforderungen entspricht. Sie wird auch aktiv, zahlreich und vielfältig benutzt. Aber sie könnte noch aktiver und zahlreicher genutzt werden...

,

Uff, es ist geschafft: Die Version 4.12 von TWiki läuft und alle Daten sind migriert:

TWiki installieren ist mühsam, TWiki migrieren eine Qual, aber TWiki nutzen macht Spass! Die neue Version war fällig, der Server lief seit Oktober 2002 und wurde nur auf die TWiki-Version vom Februar 2003 upgedatet. Mit der neuen Version sind die gröbsten beiden Probleme behoben, die bisher praktisch den gesamten Supportaufwand ausgemacht haben:

Im kommenden Monat kommt nun die gleiche Arbeit noch für den Wiki-Server der PH FHNW. Eigentlich sollte das nun einiges rascher über die Bühne gehen, denn ich kenne ja jetzt die Haken und Ösen der neuen Version. Aber eben, Murphy ist wohl auch TWiki-User...

Im kommenden Monat kommt nun die gleiche Arbeit noch für den Wiki-Server der PH FHNW. Eigentlich sollte das nun einiges rascher über die Bühne gehen, denn ich kenne ja jetzt die Haken und Ösen der neuen Version. Aber eben, Murphy ist wohl auch TWiki-User...

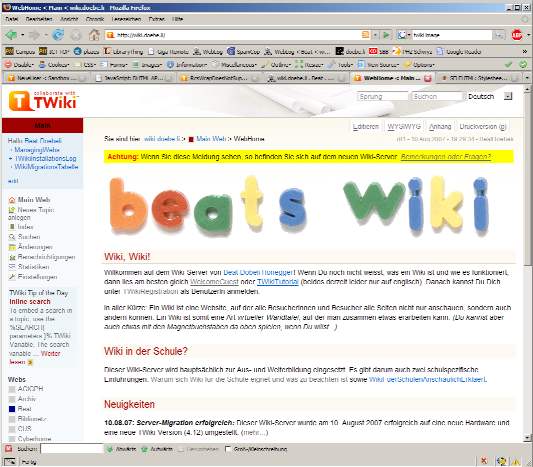

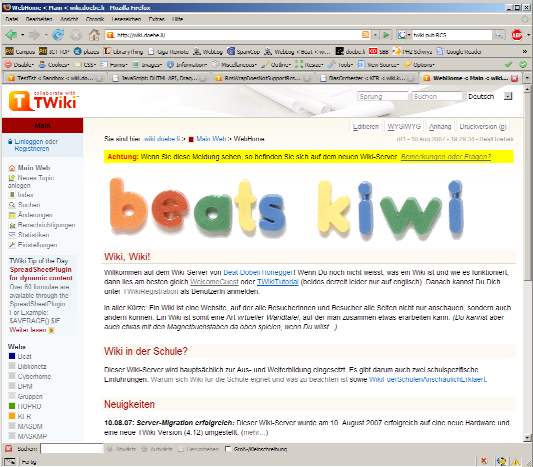

Hmm, und wer hat da schon wieder mit den Magnetbuchstaben gespielt? Tja, das hat man davon, wenn man eine virtuelle Wandtafel ungeschützt ins Internet stellt  P.S.: Ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Bereich ans neue Layout anzupassen. Darum sieht es hier fast wie früher aus, aber auch dieser Weblog ist auf der neuen TWiki-Version.

P.S.: Ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Bereich ans neue Layout anzupassen. Darum sieht es hier fast wie früher aus, aber auch dieser Weblog ist auf der neuen TWiki-Version.

- User können nun ohne menschliche Hilfe ihr Passwort ändern oder zurücksetzen

- Umlaute in Seitennamen sind kein Problem mehr

- WYSIWYG-Editor: Der WYSIWYG-Editor ist zwar nicht perfekt (insbesondere kann er nicht gut mit komplexen, mit HTML formatieren Seiten umgehen), aber er senkt die Nutzungshürde für Wiki weiter.

- Tabelleneditor: Tabellen können bequemer (als Formular) ausgefüllt und geändert werden (mehr dazu...)

- Tabellenkalkulation: Mit Tabelleninhalten kann gerechnet werden (mehr dazu...)

- Vote-Plugin: Auf Wikiseiten sind Bewertungen und einfache Abstimmungen möglich (mehr dazu...)

- Persönliche Einstellungen: Eine Sessionverwaltung ermöglicht persönliche Einstellungen pro User.

- WebNotify erlaubt viel feinere Einstellungen

- Viele schöne Icons (mehr dazu...)

- Und vieles mehr...

Am 10. August 2007 um 11 Uhr wird dieser Wiki-Server auf eine neue Version (TWiki 4.12) und einen neuen, leistungsfähigeren Server gezügelt. Mit einer downtime ist zu rechnen, ansonsten sollten alle bisherigen Funktionen erhalten bleiben (URLs, RSS-Feeds usw.)

(Informationen für AdministratorInnen einzelner Wiki-Bereiche)

Update: Wenn man diese Meldung im Weblog lesen kann, dann scheint die Migration geklappt zu haben

Warum braucht es ein Wiki an einer Hochschule? Es braucht nicht zwingend ein Wiki an einer Hochschule, aber es braucht mehr, als traditionelle Learning Management Systeme (bisher) bieten. Es ist nicht besonders wichtig, womit diese zusätzlichen Anforderungen abgedeckt werden, aber wesentlich ist, dass diese zusätzlichen Anforderungen erkannt und abgedeckt werden. Wiki ist eine (derzeit attraktive) Möglichkeit, diese Bedürfnisse abzudecken.

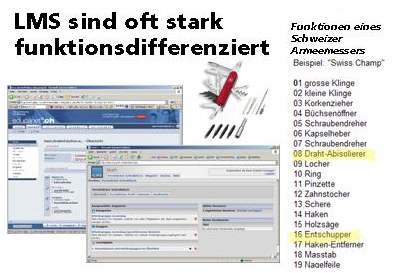

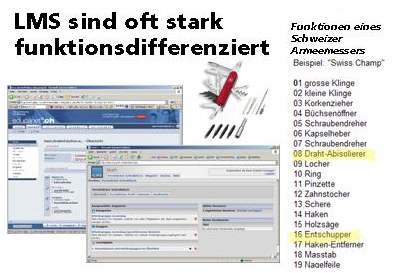

Je nachdem, was ich machen will, muss ich einen anderen Raum aufsuchen. Übertragen auf die reale Welt würde dies bedeuten, dass ich in einem solcherart funktionsdifferenzierten Schulhaus in der Bibliothek Bücher nur ausleihen, aber nicht lesen, im Lesesaal nur lesen aber nicht diskutieren, in der Diskussionsecke nur diskutieren, aber keine Ergebnisse präsentieren dürfte.

Das ist oft gut so. Aber nicht immer. Manchmal wäre es wünschenswert, einen virtuellen Raum nach Thema und nicht nach Werkzeug strukturieren zu können: Zu lesende Dokumente sollten am gleichen Ort wie der Arbeitsauftrag, die zu diskutierenden Fragen und die Ergebnispräsentation zu finden sein. Es ist schlicht ergonomischer.

Funktionsdifferenzierte Learning Managementsysteme konfrontieren neue Nutzende oft auch mit der gesamten Komplexität ihrer Möglichkeiten. Alle Werkzeuge sind sichtbar (wenn sie nicht durch einen Administrator wegkonfiguriert worden sind). Wikis gehen den umgekehrten Weg. Sie präsentieren ein leere, beschreibbare Fläche. Komplexität kommt erst ins Spiel, wenn sie benötigt wird. Zugegeben, vielleicht ist sie dann komplexer als in einem vorstrukturierten System, aber nun wird sie ja gewollt. Die Nutzenden sind bereits mit den Basismöglichkeiten des Systems vertraut und wollen nun mehr.

1. Ein Wiki bietet virtuelle Räume, die weder strukturell noch zeitlich an einzelne Lehrveranstaltungen/Module gebunden sind

Formale Bildung zeichnet sich dadurch aus, dass sie zeitlich und strukturell aufgeteilt ist in Lehrgänge und Lehrveranstaltungen. Traditionelle Learning Management Systeme richten sich an diesen Prinzipien aus, indem sie eine Lehrgangs- und Lehrveranstaltungsstruktur aufweisen. Das ist gut so. Doch es genügt nicht. An einer Hochschule passieren auch Dinge, die nicht einer bestimmten Lehrveranstaltung oder einem bestimmten Lehrgang zuzuordnen sind (interdisziplinäre und längerfristige Projekte und Initiativen, studentische Aktivitäten usw.). Die zeitlichen Strukturen traditioneller Learning Management-Systeme werden oft auch dazu benutzt, "Ordnung zu schaffen", indem vergangene Lehrveranstaltungen versteckt oder gar gelöscht werden. Dies widerspricht meiner Ansicht nach der Idee des lebenslangen Lernens und scheint mir auch für Studierende nicht sehr motivierend zu sein, wenn zur Verfügung gestelltes und während der Lehrveranstaltung erarbeitetes Material wenige Wochen nach Ende der Lehrveranstaltung verschwindet. Warum sollte ich als Student mit viel Engangement etwas erarbeiten, wenn ich weiss, dass es nach Semesterende eh in den Papierkorb geworfen wird? Für das Leben lernen wir, nicht für die ECTS-Punkte!2. Ein Wiki bietet virtuelle Räume, die zwar klar als der Hochschule zugehörig erkennbar sind, aber nicht nur ihren Angehörigen zugänglich sind

Bildungseinrichtungen sollen geschützte Räume bieten, in denen Lernerfahrungen mit Fehlern ohne Scheu und Angst vor fremden Augen gemacht werden können. Das ist gut so. Doch es genügt nicht. Eine Hochschule lebt nicht abgeschottet auf einem fremden Planeten, sondern in einer Welt mit interessierten Lebewesen ausserhalb der Hochschule (Projektpartner, ehemalige Studierende, zukünftige Studierende, Öffentlichkeit). Eine Hochschule sollte ein Interesse daran haben, dass solche Austausche stattfinden und sie sollte auch ein Interesse daran haben, dass sie als Institution in solchen Austauschen erkennbar ist. Konkret: Zukünftige Studierende sollen sehen, wie an dieser Hochschule gelernt wird, ehemalige Studierende sollen weiterhin virtuell in das Leben und Lernen der Hochschule hineinschauen können. Praktiker sollen zu Inhalten und Aussagen in Lernveranstaltungen Stellung beziehen können. Externe Projektpartner sollen unkompliziert auch virtuell mitarbeiten können.3. Ein Wiki bietet virtuelle Räume, die sich flexibel nach Bedarf strukturieren lassen und nicht bereits (nach Werkzeugen) fix vorstrukturiert sind

Traditionelle Learning Management-Systeme (wie Ilias, educanet2, lo-net, Moodle usw.) sind oft sehr stark funktionsdifferenziert. Ähnlich wie ein Schweizer Sackmesser verfügen sie für jede erdenkliche Aufgabe eine Spezialfunktion:

Schlussbemerkung

Ich werde oft als Wiki-Wanderprediger wahrgenommen. Ich bin es wahrscheinlich auch. Ich kann aber nicht aufhören zu betonen, dass es mir nicht um Wiki als Plattform geht. Ich will nicht Wiki gegen Moodle oder Ilias oder irgendwas ausspielen. Es geht mir um die Bedürfnisse von Hochschulen, die mit traditionellen Learning Management Systemen nicht abgedeckt werden. Natürlich könnte ich diese Bedürfnisse auch auf einer abstrakten Ebene ohne Nennung von konkreten Lösungen beschreiben. Heisse Luft gibt es aber in der IT und im eLearning genug. Mit Wiki kann ich zeigen, dass es solche konkreten Lösungen auch gibt. Und mit den Wikiservern, die ich betreibe, kann ich zeigen, dass diese konkreten Lösungen auch funktionieren - seit Jahren.Schlussbemerkung II

Ja natürlich funktionieren diese Lösungen nicht nur, weil Wiki verwendet wird. Ja, der unermüdliche Einsatz von Wiki-Enthusiasten und andere menschliche Rahmenbedinungen sind Voraussetzung dafür, dass die Lösungen funktionieren und gedeihen. Aber ohne Wiki würde es gar nicht gehen. Mathematisch: Wikis sind notwendig, aber nicht hinreichend für funktionierende Lösungen. Wie immer beim Einsatz von Technik. Aber das ist auch nichts Neues. (Biblionetz:w01331)Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 31 Jan 2026 - 14:33.