Worum geht es?

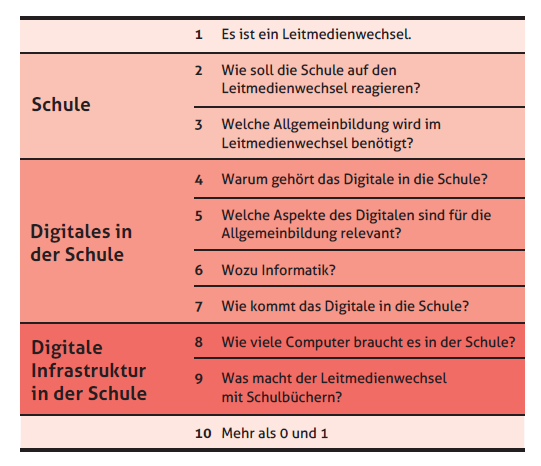

Mehr als 0 und 1 ist in drei Teile und zehn thematische Kapitel gegliedert. Es beginnt bei den grossen und langfristigen Entwicklungen und wird von Kapitel zu Kapitel konkreter.

Der Wert eines Verlages, der sich kümmert

Bereits das Schreiben des Buches war eine interessante Erfahrung. Meist habe ich alleine im stillen Kämmerlein geschrieben, sobald von einem Kapitel aber eine erste Rohfassaung stand verlegte ich den Text ins Internet, wo zahlreiche interessierte Gegenleserinnen und Gegenleser sich Zeit nahmen, den Text inhaltlich und sprachlich zu kritisieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. Ich habe es sehr genossen (naja, vielleicht nicht ganz immer ;-)), zwar physisch alleine vor dem Text zu sitzen, aber trotzdem im Austausch mit mir wohl gesinnten Menschen zu sein, die mir halfen, den Text besser zu machen. Diese Auseinandersetzungen waren nicht nur sehr motivierend und bereichernd, sie haben auch die These des veränderten Arbeitens im digitalen Raum beispielhaft gestützt. Diese Aufmerksamkeit habe ich in der Endphase der Buchproduktion auch vom Verlag gespürt und sehr geschätzt. Nachdem im wissenschaftlichen Bereich nach einem erfolgreichen Review sich eigentlich niemand mehr für die Details der Publikation interessiert und man als Autor meist auch Layout, Lektorat und Korrektorat selbst erledigen oder organisieren muss, war es für mich wohltuend, das Buch in einem Verlag publizieren zu können, der sich ernsthaft und intensiv um den Text, die Grafiken und das Layout des Buches gekümmert hat. Aus meiner Sicht hat das Buch dadurch einiges an Qualität gewonnen und ich hatte wieder das gute Gefühl eines interessierten Gegenübers. Es hat mich in meiner Haltung bestätigt, dass trotz neuer technischer Publikationsmöglichkeiten die Arbeit eines Verlags, der seine Aufgaben ernst nimmt, auch in Zeiten von OER und Selfpublishing weiterhin wichtig bleibt.Biblionetz: Verweise in die Zukunft

Glücklich war ich auch über die Möglichkeit, im Buch statt traditioneller Literaturverweise Links ins Biblionetz setzen zu können. Einerseits hat das meine Art des Denkens und Schreibens unterstützt und andererseits konnte ich dadurch auch ein Zeichen setzen, dass sich in einer digital vernetzten Welt auch die Art und Weise des Referenzierens weiter entwickelt. Wenn ich im Buch nicht auf einen einzelnen Text oder einzelnes Buch verweise sondern auf einen Begriff, eine Frage oder eine These, dann sind das für mich auch Verweise in die Zukunft. Klassische Literaturverzeichnisse, Fuss- und Endnoten sind immer Verweise in die Vergangenheit, Hinweise auf bereits Gesagtes oder Geschriebenes. Das hat durchaus seine Berechtigung: Sie sind einerseits Ehrerbietung für Autorinnen und Autoren, welche die erwähnten Ideen und Gedanken bereits vor einem hatten. Sie sind andererseits aber auch Recherchehilfen für besonders Interessierte. Solche Referenzen weisen darauf hin, wo noch mehr zum Thema zu finden ist. Angesichts der Möglichkeiten der Digitalisierung ist es aber schade, dass in gedruckten Büchern immer nur auf Ideen und Werke hingewiesen werden kann, die es zum Zeitpunkt der Drucklegung bereits gab. Mit den Biblionetzverweisen konnte ich im Buch nun aber auf Literaturlisten und Zitatsammlungen hinweisen, die vermutlich in Zukunft noch wachsen werden. Es ist vermutlich zu spüren, dass mir das Schreiben des Buches mehrheitlich Spass gemacht hat und ich mit dem Ergebnis auch zufrieden bin. Nun entlasse ich das Buch in die Freiheit und bin gespannt, was Leserinnen und Leser damit anfangen - ob es die eingangs beschriebenen Ziele erfüllt und ob ausser mir noch jemand Freude an den Biblionetzwerverweisen hatIn der Tat, eine schwierige Entscheidung. Mein unverbindlicher Rat: Wer diesen Text liest, ist vielleicht mit der digitalen Version besser bedient - aber fürs Lehrerzimmer und bei Diskussionen eignet sich die gedruckte Version besser

Biblionetz:b06000