Archiv

Kategorien

Ärgernisse

Biblionetz

Elektromobil

Gadgets

Geek

Ideen

Informatik

IA

iPhone

Medienbericht

MedienBildung

OLPC

PH Solothurn

PHSZ

Schule & ICT

Scratch

Software

Tablet-PC

Veranstaltungen

Visualisierungen

Video

Wiki

Wissenschaft

Mehr als 0 und 1

Letzte Postings

- Weitere Logfile-Merkwürdigkeiten09 Apr 2025 - 08:59 6

- Kann eine KI 'die härtesten Bezahlschranken überwinden'?29 Sep 2024 - 16:27 1

- Boah, aus X lässt sich jetzt Y generieren!22 Sep 2024 - 07:59 4

- Evaluationsstruktur 'Lernen mit GMLS'17 Sep 2024 - 13:52 1

- Pixel-Inflation15 Sep 2024 - 11:39 2

- Kurze URLS für Portraitseiten von Mitarbeitenden an Hochschulen07 Sep 2024 - 08:24 1

- Sommerlektüre 202414 Aug 2024 - 17:05 1

- Spass mit Graphen19 Jul 2024 - 12:13 2

- Warum GMLS und nicht einfach LLM?18 Jul 2024 - 12:19 2

- Die Informationsflut-Pegelstandanzeige04 Jan 2024 - 12:36 1

für gesamten Blog

für gesamten Blog

You are here: Beats Weblog

Welche Präsentationstechnik für Sek-II-Schulzimmer?

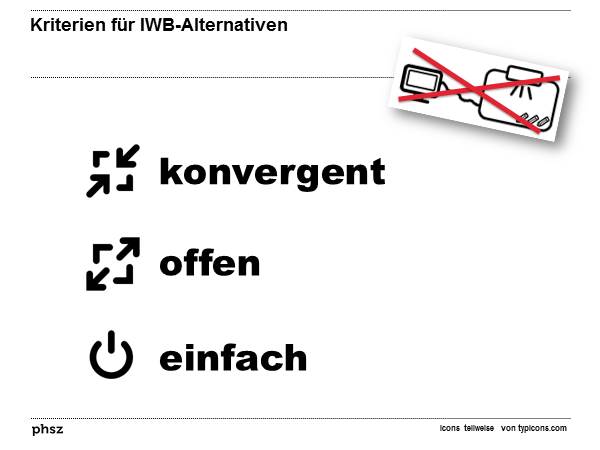

16 January 2015 - Version 1 Ich wurde kürzlich gefragt, welche (digitale) Präsentationstechnik ich denn für Schulzimmer auf der Sekundarstufe II (Gymnasium/Berufsschule) empfehlen würde. Eine schwierige Frage. In meinem Referat CDs abspielen mit dem interaktiven Whiteboard habe ich mich kritisch mit interaktiven Whiteboards auseinandergesetzt, Auswirkungen der Digitalisierung auf Präsentationswerkzeuge analysiert (ab Folie 35) und Alternativen präsentiert.

- Geräte der Schülerinnen und Schüler bei der Planung mit einbeziehen

In den nächsten Jahren werden an Sek-II-Schulen die Schülerinnen und Schüler persönliche digitale Geräte (Notebooks, Tablets, Smartphones) im Unterricht nutzen. Das kommt so, auch wenn sich das gewisse Schulen noch nicht vorstellen können und hat zwei Konsequenzen:- Schülergeräte reduzieren einerseits die Bedeutung einer grossen zentralen Anzeigemöglichkeit (Beamer oder Grossbildschirm), denn alle haben ja auch einen eigenen Bildschirm. (bitte nicht reduzieren als ersetzen lesen, danke.)

- Durch persönliche Schülergeräte wächst das Bedürfnis, auch deren Bildschirminhalte auf einer Grossanzeige darstellen zu können. Hier existieren (leider mehrere) Standards, die dies unkompliziert per WLAN ermöglichen (AirPlay, Miracast, Chromecast) (siehe DemokratisierungDesBeamers). Bei einer Neuinstallation sollte diese Möglichkeit mitgedacht werden.

- Langlebigkeit des Mobiliars versus rasche technologische Veränderungen

Zum Stichwort offen: Ich würde derzeit keine Präsentationstechnik einbauen, die als abgeschlossenes Gesamtsystem den heutigen technischen Möglichkeiten und Standards entspricht und somit eindrücklich wirkt. Stattdessen stelle ich mir eher eine modulare Installation vor, deren einzelne Komponenten auch mit zukünftigen Entwicklungen Schritt halten oder dann einzeln ersetzt werden können (also z.B. Beamer an der Decke, die nicht auf bestimmte Software oder andere Hardware ausgerichtet, sondern allgemein nutzbar sind).

- Zum Stichwort einfach:

Ich rate von Lösungen ab, deren Nutzung eine halbtägige Schulung erfordert. Theoretisch klappt das wunderbar bei Lehrpersonen, die 100% an einer Schule unterrichten und diese Systeme täglich benutzen. Praktisch ist es sehr mühsam als Lehrperson mit Teilpensum an einer oder mehreren Schulen mit unterschiedlich zu nutzender Präsentationstechnik konfrontiert zu sein.- Wenn komplexe Präsentationstechnik, dann im Besitz der Lehrperson. Eine Lehrperson soll ihr bevorzugtes Präsentationsgerät mit ihrer bevorzugten Software nutzen können (Stichwort offen). Freaks können damit die wildesten Dinge tun, für weniger Interessierte tut es dann auch eine simple Präsentationssoftware.

- Eine Kreidewandtafel hat weiterhin unschlagbare Vorteile. Auch hier gilt der Grundsatz sowohl-als-auch statt entweder-oder. Nur weil digitale Geräte Einzug im Schulzimmer halten, muss nicht zwingend die analoge Technik verschwinden. Die meisten von mir befragten Lehrpersonen wünschen sich moderne digitale Präsentationswerkzeuge und daneben eine traditionelle Kreidewandtafel (nein: kein Whiteboard, der Kontrast ist einfach schlechter).

- Eine Dokumentenkamera zum Beamer ist für gewisse Fächer und Unterrichtsszenarien bedenkenswert, lassen sich doch damit im Gegensatz zum Hellraumprojektor normale Blätter und sogar Gegenstände (Experimente etc.) projizieren. Bei fehlendem Budget lässt sich das auch mit einem an einem Ständer festgeklemmten digitalen Lehrergerät erreichen, aber Dokumentenkameras sind einfacher in der Bedienung und verfügen meist noch über eine integrierte Beleuchtung.

- Aktueller Erfahrungsbericht aus der Hochschule: Christian Spannagel: Mobil präsentieren im Hörsaal

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

Kürzere URLs für meine Vorträge

15 January 2015 - Version 1 Bei den meisten meiner Vorträge sind die Folien bereits zu Vortragsbeginn online. Oft verweise ich auch auf die entsprechende URL, damit Interessierte direkt auf die Folien und die dort hinterlegten Links zugreifen können, statt sich Notizen oder ein Foto machen zu müssen. Ordentlich wie ich bin ;-), sind alle meine Vorträge unter http://doebe.li/talks abgelegt. Das bedeutet aber, dass alle Vortrags-URL bisher auch damit begannen: Zum Aufschreiben aber eigentlich immer noch zu lang. Endlich habe ich mir die Viertelstunde Zeit genommen, um dieses aus Usability-Sicht unnötigetalks aus der kommunizierten URL zu entfernen.

90% meiner Vorträge sind in einem Verzeichnis, dessen Bezeichnung aus einer Anzahl Kleinbuchstaben gefolgt von einer zweistelligen Jahreszahl besteht (siehe oben). Somit kann ich den Webserver anweisen, bei einer entsprechenden Anfrage nachzuschauen, ob es ein solches Verzeichnis im Unterverzeichnis talks gibt und gegebenenfalls die Anfrage dorthin umzuleiten:

RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/talks/$1 -d

RewriteRule ^/([a-z]+[0-9]{2}) /talks/$1 [R=301]

Nun lassen sich obige Vorträge mit noch weniger Tippen erreichen:

(das funktioniert nun mit ca. 120 meiner Vorträge...)

http://doebe.li/test23 wird jedoch nicht nach /talks umgeleitet, da es bisher kein Verzeichnis test23 dort gibt.

Reguläre Ausdrücke machen Spass .htaccess ins .conf-File übernehmen wollte, dauerte es dann doch noch weitere 30 Min. bis alles klappte...

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.Im Turicum durch die Stadt

29 December 2014 - Version 1 Gestern Sonntagabend hat das Twike-Fahren (Biblionetz:w02093) wieder mal besonders Spass gemacht. Heftiges Schneetreiben in der Stadt, Schneematsch auf den Strassen. In der Schlyfi blieb der 34er-Bus im Schnee stecken, bzw. konnte die Steigung nicht mehr bewältigen. In solchen Situationen ist es dann eine Freude, den Blinker rauszutun und mit dem Elektromobil am stehen gebliebenen Bus vorbeizufahren (Bei der Heimfahrt habe ich gar ein SUV überholt - mache ich ja sonst nicht oft, aber 19km/h auf gerader Strecke war mir dann doch zu langsam...)

Eine besondere Stellung unter den Zürcher Autofabriken nimmt Tribelhorn ein. Der Elektrotechniker Johann Albert Tribelhorn beginnt 1902 mit dem Bau elektrisch betriebener Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Das Problem der geringen Reichweite von Akkumulatoren-versorgten Elektrofahrzeugen versucht der gebürtige Zürcher mit einem Netz von Aufladestationen zu lösen. 1912 stehen 24 Stationen in der Deutschschweiz zur Verfügung, eine davon befindet sich direkt beim Elektrizitätswerk Selnau.

[...]

Neben den sehr populären zweiplätzigen Ärzteautos, die rund 9500 Franken kosten, stellt Tribelhorn auch Luxuswagen her. Vor allem Vertreter des Grossbürgertums, wie Sprüngli in Kilchberg oder Sulzer-Seifert in Winterthur, fahren diese Karossen. Je nach Typ sind die Autos für Selbstfahrer oder Chauffeure gebaut. Letztere sind Gefährte, die Kutschen ähneln. Für die Chauffeure offeriert Tribelhorn drei- bis viertägige kostenlose Fahrkurse. Die Chauffeure müssen sich auch mit der Technik des Fahrzeugs vertraut machen. Sind die Leistungen der angehenden Berufsfahrer genügend, erhalten sie ein Zeugnis als «Elektromobilführer» ausgestellt.

Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.Kurs: Persönliches Wissensmanagement mit digitalen Werkzeugen

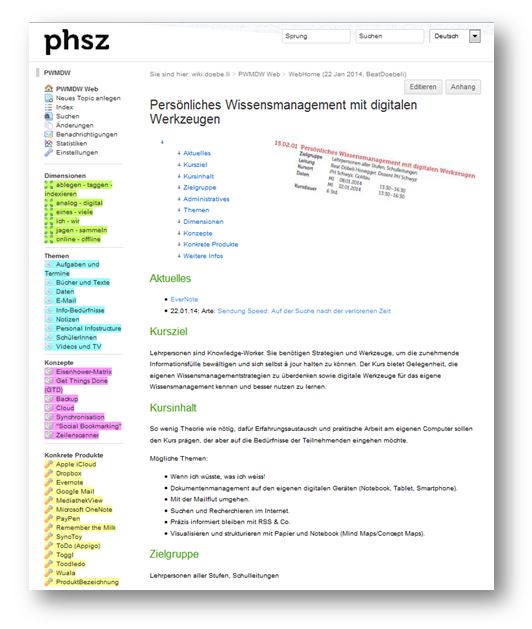

16 December 2014 - Version 1 Seit einigen Jahren leite ich jeweils im Januar einen Weiterbildungskurs an der PHSZ:Persönliches Wissensmanagement mit digitalen Werkzeugen

KurszielLehrpersonen sind Knowledge-Worker. Sie benötigen Strategien und Werkzeuge, um die zunehmende Informationsfülle bewältigen und sich selbst à jour halten zu können. Der Kurs bietet Gelegenheit, die eigenen Wissensmanagementstrategien zu überdenken sowie digitale Werkzeuge für das eigene Wissensmanagement kennen und besser nutzen zu lernen. Kursinhalt

So wenig Theorie wie nötig, dafür Erfahrungsaustausch und praktische Arbeit am eigenen Computer sollen den Kurs prägen, der aber auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen möchte. Mögliche Themen:

- Wenn ich wüsste, was ich weiss!

- Dokumentenmanagement auf den eigenen digitalen Geräten (Notebook, Tablet, Smartphone).

- Mit der Mailflut umgehen.

- Suchen und Recherchieren im Internet.

- Präzis informiert bleiben mit RSS & Co.

- Visualisieren und strukturieren mit Papier und Notebook (Mind Maps/Concept Maps)

Projektschule für einmal auf Französisch

16 December 2014 - Version 1 Normalerweise freuen sich nichtschweizerische Besucherinnen und Besucher dieses Blogs, wenn ich wiedermal einen Radio- oder Fernsehbeitrag aus der Schweiz vermelde, in welchem Schweizerdeutsch gesprochen wird. Heute kann ich etwas anderes bieten: Gestern Abend hat das Westschweizer Fernsehen in der Tagesschau einen Bericht zum Thema "Smartphones in der Schule" (Biblionetz:w01971) ausgestrahlt und dabei das Gymnase intercantonal de la Broye und die Projektschule Goldau (Biblionetz:w02462) besucht sowie den Leiter der Fachstelle http://www.fri-tic.ch, Nicolas Martignoni interviewt. Der Bericht ist selbstverständlich auf Französisch: Fazit: Lieber das Gerät auf als unter dem Tisch! Zum Kommentieren ist eine Registration notwendig.

< Previous Page 32 of 333 Next >

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li